Angesichts mangelnder Konsolidierungserfolge und sehr schwacher Konjunkturdaten in einigen hochverschuldeten Eurostaaten hat eine Diskussion um den „richtigen“ Weg aus der Schuldenkrise eingesetzt. Während bislang die schnellstmögliche Rückführung der öffentlichen Defizite über Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen als einzige Option gesehen worden ist, war zuletzt fast nur noch von Wachstumsförderung als notwendige Ergänzung zu Sparmaßnahmen die Rede. Durch die Ankurbelung des Wachstums, so die Idee, ließe sich der Teufelskreis aus Sparmaßnahmen, die das Wachstum dämpfen und somit selbst zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation des Staates beitrügen, durchbrechen. Von Verfechtern dieser Idee wird gerne auf das Beispiel Griechenland verwiesen, wo sich die Wirtschaft seit vielen Jahren in einer Rezession befindet, ohne dass signifikante Fortschritte in der Haushaltskonsolidierung erkennbar sind. Wachstumsfördernde Maßnahmen würden die Konjunktur ankurbeln und somit auch zu steigenden Einnahmen des Staates führen. Gleichzeitig ließe sich – so die Hoffnung – auf diesem Wege der schmerzhafte Anpassungsprozess hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Staaten abmildern.

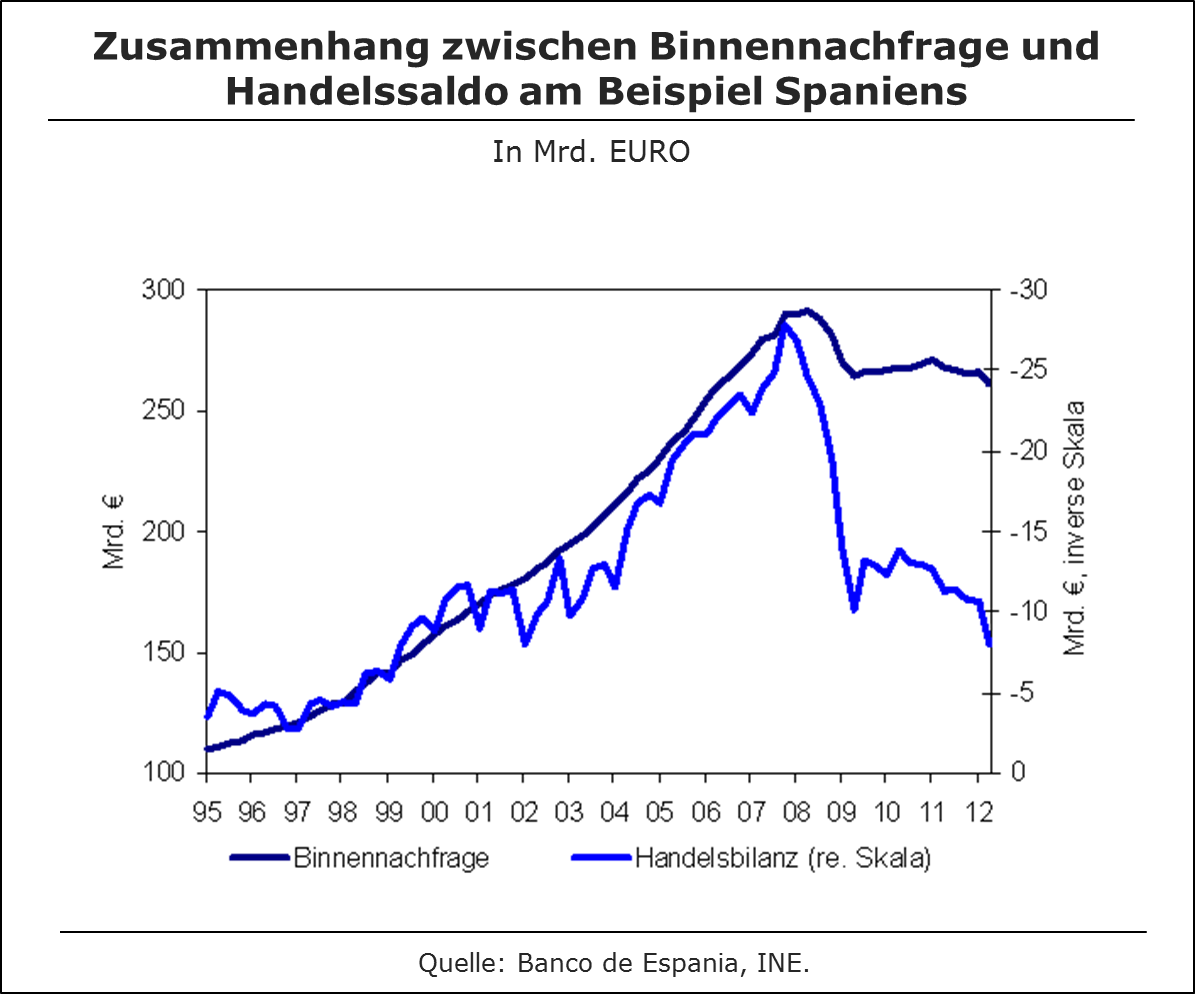

Diese Sichtweise verkennt indes völlig die Ursachen der aktuellen Krise. Die Peripheriestaaten der Eurozone haben jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt und auf diesem Wege immense Außenhandels- und Haushaltsdefizite aufgebaut (vgl. Abb. 1). Gemessen an der Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft waren sowohl die Löhne wie auch der staatliche und private Konsum über viele Jahre deutlich zu hoch. Ermöglicht wurde diese Entwicklung durch die Einführung des Euro und den Spielraum zur Ausgabenausweitung, den diese Staaten durch das niedrigere Zinsniveau in der Währungsunion gewonnen haben. Auf diesem Wege sind hohe Außenhandelsdefizite entstanden, die einen permanenten Kapitaltransfer in die Defizitländer beinhalten. Gleichzeitig konnte die öffentliche Verschuldung wegen der niedrigeren Zinsbelastung stark ausgeweitet werden. Als die Wirtschaftsleistung im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise zurückging und zu einer rapiden Verschlechterung der Verschuldungsrelationen führte, waren die Investoren nicht mehr bereit, die Defizite zu den bis dahin sehr vorteilhaften Konditionen zu finanzieren. Bekanntermaßen mussten Griechenland, Irland und Portugal zur Finanzierung ihrer Haushaltsdefizite unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen, während die Finanzierung der Außenhandelsdefizite der hochverschuldeten Peripheriestaaten im Wesentlichen über Target2-Salden erfolgt (vgl. Sinn/Wollmershäuser, 2012).

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Lohnrückgänge in Defizitländern sind unvermeidlich

Um die Defizite auf ein wieder tragbares Niveau zurückzuführen, müssen staatliche und private Ausgaben zurückgefahren werden. Da für die zu hohen Ausgaben in der Regel exzessive Lohnsteigerungen verantwortlich waren, führt an einer Anpassung der Einkommen kein Weg vorbei. Lohnrückgänge führen über zwei Wirkungskanäle zu einer Verbesserung der Außenhandelsbilanz. Zum einen bewirken sinkende Einkommen einen Rückgang der Importnachfrage und damit einen Anstieg des Außenhandelssaldos. Zum anderen verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft, wenn die sogenannten Lohnstückkosten geringer ansteigen als im Ausland, so dass auch über verbesserte Exportchancen eine Zunahme des Außenhandelssaldos zu erwarten ist. Ein Vergleich der Entwicklung der Lohnstückkosten seit Einführung des Euro zeigt, dass insbesondere die hochverschuldeten Peripheriestaaten der Eurozone bis zum Ausbruch der Krise einen erheblichen Verlust ihrer Wettbewerbsfähigkeit infolge starker Lohnanstiege erleiden mussten. In Irland stiegen die Lohnstückkosten um kumuliert 34% stärker als im Durchschnitt der Euro-Länder, in Griechenland um 24% und in Spanien um 12%. Unter den Euro-Peripheriestaaten kann Irland bisher die größten Erfolge beim Abbau der zu hohen Lohnstückkosten verzeichnen (vgl. OECD, 2012).

Zwar führt eine Reduzierung der Löhne in allen Defizitländern über eine verringerte Importnachfrage tendenziell zu einer Verbesserung des Außenhandelssaldos. Die Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit die Exportchancen eines Landes müssen indes differenziert beurteilt werden. Während die Exportstruktur im Falle Italiens, Portugals und Spaniens erheblich positive Effekte nahelegen, würde sich der Außenhandelssaldo Griechenlands allein durch eine Absenkung der Lohnstückkosten nicht wesentlich verbessern (vgl. Jüppner, 2012). Dies liegt daran, dass in Griechenland Wirtschaftszweige, die auf internationalen Märkten preislich konkurrieren könnten, praktisch nicht vorhanden sind. Damit ist auch der strukturelle Anpassungsprozess im Falle Griechenlands besonders schmerzhaft. Wenn kurzfristig keine Maßnahmen zur Ausweitung der Exporte greifen, muss die gesamte Anpassung über die Importseite erfolgen. Damit wird auch der Einkommens- und Konsumverzicht vergleichsweise stark ausfallen, wenn sich der Außenhandelssaldo einem dauerhaft tragbaren Niveau annähern soll.

Ohne Kürzung der Staatsausgaben keine Beseitigung der Defizite möglich

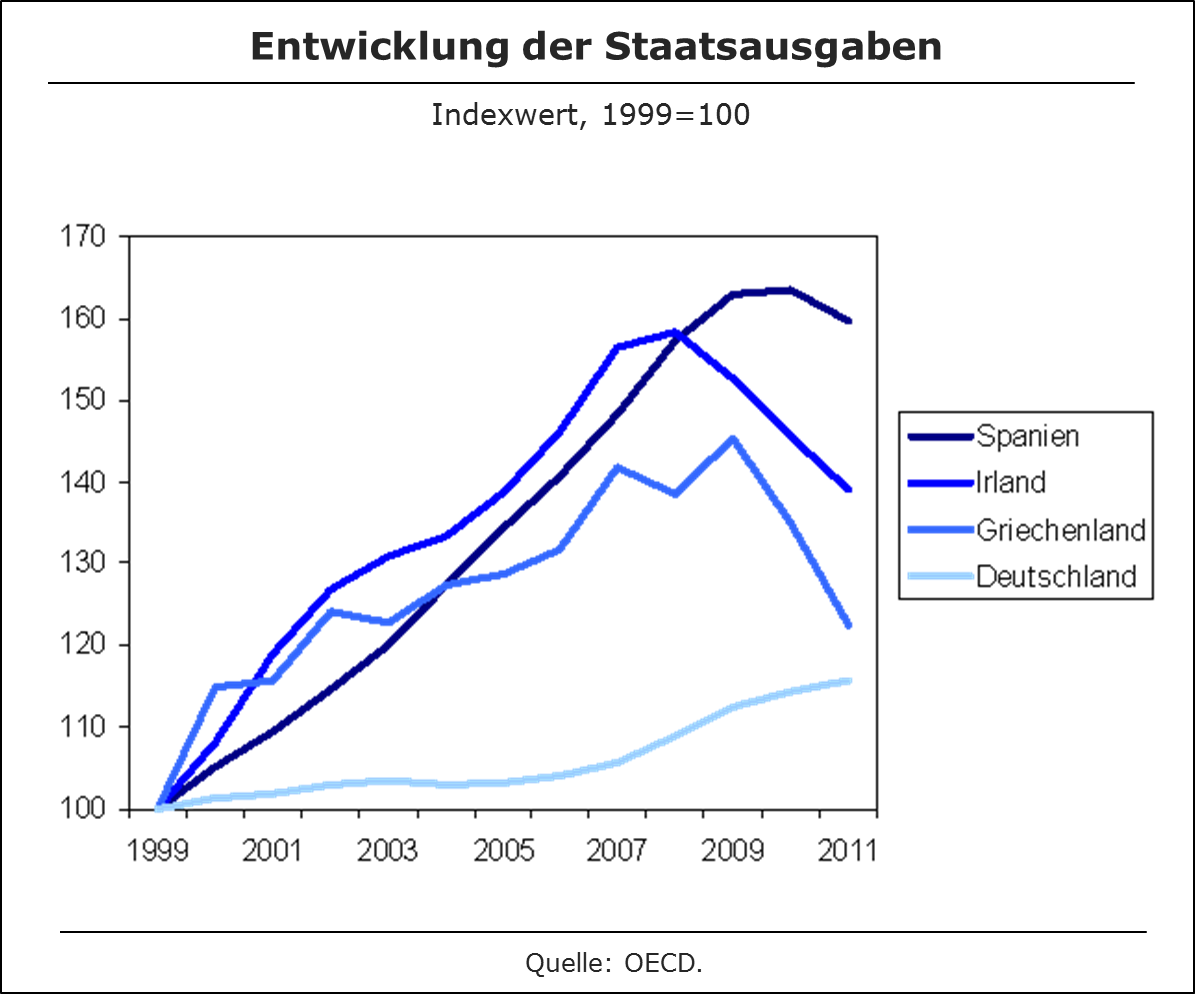

Kürzungen bei den Staatsausgaben müssen einen wesentlichen Beitrag zum Abbau von Ungleichgewichten in den hochverschuldeten Defizitländern leisten. In einigen Staaten sind die Ausgaben der öffentlichen Hand in den Jahren vor der Krise enorm gewachsen und haben über eine höhere Binnennachfrage erheblich zur Entstehung von Außenhandelsdefiziten beigetragen. In Irland sind die staatlichen Konsumausgaben seit Einführung des Euro bis 2007, dem Jahr der Finanzkrise, um 56% gestiegen (vgl. OECD, 2012 und Abb. 2). In Griechenland und Spanien nahm der öffentliche Verbrauch im gleichen Zeitraum um 42% resp. 48% zu, während im Euroraum insgesamt nur ein moderater Zuwachs von 17%, in Deutschland sogar nur von 6% zu verzeichnen war. Insofern ist ein erheblicher Anteil der zu hohen gesamtwirtschaftlichen Binnennachfrage und des damit verbundenen Außenhandelsdefizits auf die stark gewachsenen Staatsausgaben zurückzuführen.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Inwieweit eine Veränderung der Staatsausgaben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinflusst, hängt nicht nur vom Ausmaß des fiskalischen Impulses, sondern auch von der Höhe des Staatsausgabenmultiplikators ab. Eine aktuelle Analyse der OECD hat gezeigt, dass sich der Staatsausgabenmultiplikator in den Euro-Mitgliedsländern teilweise erheblich voneinander unterscheidet (vgl. Barrell/Holland/Hurst, 2012). Einen besonders hohen Wert weist der Multiplikator in Griechenland auf. In Irland ist der gesamtwirtschaftliche Effekt von Änderungen bei den Staatsausgaben dagegen vergleichsweise gering. Andere „Problem“-Länder der Eurozone befinden sich im Mittelfeld. Ein wesentlicher Grund für Unterschiede im Staatsausgabenmultiplikator liegt in der jeweiligen Offenheit einer Volkswirtschaft. Allgemein gilt: Je offener eine Volkswirtschaft desto geringer der Multiplikator (et vice versa), da ein größerer Teil der Wachstumseffekte an das Ausland weitergegeben wird. Dies dürfte auch erklären, warum insbesondere Irland, wo die Importe etwa drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts betragen, in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Reduzierung seines Leistungsbilanzdefizits erzielen konnte. Seit 2010 weisen die Iren sogar wieder einen Überschuss auf. Die Kürzungen der Staatsausgaben haben hier in relativ starkem Maße zum Abbau des Leistungsbilanzdefizits beigetragen. Länder mit einem unterdurchschnittlichen Offenheitsgrad wie Griechenland und Spanien haben es diesbezüglich schwerer, da die Kürzungen bei den Staatsausgaben deutlich höher ausfallen müssen und/oder der private Sektor einen größeren Teil der Anpassungslast tragen muss, um zu einer ausgeglichenen Leistungsbilanz zu gelangen.

Defizitländer müssen Großteil der Anpassungslast tragen

Wachstumsfördernde Maßnahmen können den Prozess hin zu einem geringeren Lohn- und Konsumniveau verzögern, ändern am Ergebnis aber grundsätzlich nichts. Eine isolierte Förderung des BIP-Wachstums in den Defizitländern könnte sogar zu einem weiteren Anstieg der außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte führen. Dies wäre bspw. bei traditionellen Konjunkturprogrammen der Fall, die auf eine Ankurbelung der Binnennachfrage über Subventionen, Steuererleichterungen oder höhere Staatsausgaben zielen. Denn diese Maßnahmen würden, sofern sie wirksam wären, zu einer Zunahme der Importnachfrage führen und damit ceteris paribus eine Verschlechterung des Außenhandelssaldos bewirken. Anders zu beurteilen sind dagegen Maßnahmen, die am Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft ansetzen. Investitionen in die Infrastruktur oder Bildung können die Produktivität einer Volkswirtschaft erhöhen und somit das mit einem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht vereinbare Lohnniveau erhöhen. Der Anpassungsprozess würde damit tatsächlich weniger schmerzhaft ausfallen als ohne produktivitätssteigernde Investitionen. Derartige Maßnahmen wirken allerdings erst auf längere Sicht. Kurzfristige Erfolge, die aufgrund des hohen politischen Drucks in den stark verschuldeten Euro-Staaten wünschenswert erscheinen, sind hiervon nicht zu erwarten.

Interessanterweise wären mit Blick auf die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte kurzfristige Erfolge am ehesten über Konjunkturprogramme in Staaten mit einem Außenhandelsüberschuss zu erreichen. Sofern hierdurch die Binnennachfrage stimuliert wird, würde sich die Importnachfrage in den betreffenden Überschuss-Ländern erhöhen. Hiervon würden insbesondere Defizitländer mit einem hohen Anteil der Exporte in diese Staaten profitieren. Von Deutschland wird in diesem Zusammenhang verschiedentlich gefordert, durch höhere Löhne den Konsum anzufeuern und auf diese Weise zu einem Abbau des Handelsüberschusses beizutragen. Neben einer Verbesserung des Außenhandelssaldos über eine höhere Importnachfrage in Deutschland könnte sich auch die Wettbewerbsposition der anderen Euro-Staaten verbessern, sofern sich die Lohnstückkosten dort in geringerem Ausmaß erhöhen. Allerdings würden mühsam errungene Wettbewerbsvorteile gegenüber Staaten außerhalb der Eurozone auf diesem Weg verspielt. Letztendlich würden der EWU insgesamt hierdurch wirtschaftliche Vorteile verlorengehen. Auch die Peripheriestaaten stünden am Ende schlechter da, da Deutschland die Transferzahlungen an diese Länder aufgrund seiner verschlechterten Wettbewerbsposition nicht mehr tragen könnte. Lohnerhöhungen dürfen daher auch in Deutschland nur mit Augenmaß erfolgen und müssen sich grundsätzlich an den Produktivitätsfortschritten orientieren. An einer Absenkung der Löhne in den hochverschuldeten Defizitstaaten führt daher kein Weg vorbei, soll die Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone als ganzes nicht gefährdet werden.

Literatur

Barrell, R., D. Holland und I. Hurst , Fiscal Consolidation – Part 2. Fiscal Multipliers and Fiscal Consolidations, in: OECD Economics Department Working Papers, Nr. 933 (2012), S.11f.

Jüppner, M., EWU-Länder: Wie groß ist der außenwirtschaftliche Anpassungsbedarf? in: Allianz Gruppe: Economic Research & Corprate Development, Working Paper Nr. 152, Mai 2012, S. 5f.

OECD, Main Economic Indicators, in: Quarterly Unit Labor Costs, Juli 2012.

OECD, Main Economic Indicators, in: Government Final Consumption Expenditure, Juli 2012.

Sinn, H.-W., T. Wollmershäuser, Target loans, current account balances and capital flows: the ECB’s rescue facility, Mai 2012, verfügbar hier (September 2012).

Hinweis

Die Langfassung des Standpunktes von Dr. Marco Bargel können Sie in der November-Ausgabe der Fachzeitschrift WiSt nachlesen.

- Der Chefvolkswirt

Keine Angst vor negativen Inflationsraten - 20. Juli 2015 - Der Chefvolkswirt

Risiken der ultraexpansiven Geldpolitik nehmen zu - 17. April 2014 - Der Chefvolkswirt

Staatsschuldenkrise: Sparen hat Vorrang vor Wachstumsförderung - 24. Dezember 2012