„Und so sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen“ (Bertolt Brecht; Marcel Reich-Ranicki)

Das Brexit-Drama steuert auf einen (vorläufigen) Höhepunkt zu. Es könnte sein, dass das Vereinigte Königreich am 29. März 2019 ungeregelt aus der EU austritt. Der Brexit könnte so enden, wie er angefangen hat, mit einem Paukenschlag. Alles begann am 23. Juni 2016. Die Bürger des Vereinigten Königreichs entschieden sich in einem Referendum, aus der EU auszusteigen. Theresa May, die britische Premierministerin, reichte am 29. März 2017 das Austrittsgesuch nach Art. 50 EU-Vertrag in Brüssel ein. Nach 21-monatigen, zähen Verhandlungen kam es schließlich zu einer Vereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Das von der britischen Regierung akzeptierte Abkommen mit der EU wurde allerdings nach einigen zeitlichen Verschiebungen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Unterhaus abgeschmettert. Der vordergründige Stolperstein ist Irland. Um den Vertrag doch noch zu retten, ging Theresa May auf die Forderung des Unterhauses ein, mit der EU noch einmal zu verhandeln. Wichtigster Streitpunkt ist die irische Auffanglösung (Backstop). Die EU lehnt es allerdings weiterhin kategorisch ab, das vereinbarte Abkommen noch einmal zu öffnen. Ein „harter“ Brexit wird immer wahrscheinlicher.

Was stört die Briten an der EU?

Das Votum der Briten für einen EU-Austritt kam nicht aus heiterem Himmel. Mit der EU konnten sie sich nie richtig anfreunden. Der ökonomische Verstand sagte ihnen aber, dass es vorteilhaft sei, ihr anzugehören. Dieser Glaube geriet mit der Globalisierung ins Wanken. Das Vereinigte Königreich litt, wie andere Industriestaaten auch, unter dem sektoralen Strukturwandel. Vor allem einfache Arbeit im industriellen Sektor kam unter die Räder. Industrielle Arbeitsplätze wurden abgebaut. Die Arbeitslosigkeit unter Geringqualifizierten nahm zu, deren Löhne stagnierten. Daran konnten auch die vielen neuen Dienstleistungsarbeitsplätze wenig ändern. Die regionale Konzentration von industriellem Sektor und der Dienstleistungsbranche regionalisierte die Ungleichheit auf den Arbeitsmärkten. Qualifikatorischer und regionaler Mismatch schufen Unzufriedenheit. Die Brexiteers nutzten diese Entwicklung. Für sie war es neben der Globalisierung auch die regionale Integration in Europa, die den Strukturwandel beschleunigte. Der Binnenmarkt wurde zu einem Schreckgespenst für den Verlust industrieller Arbeitsplätze für Geringqualifizierte.

Tatsächlich störten aber europaweit offene Gütermärkte weniger. Auch die sich öffnenden Dienstleistungsmärkte kamen dem Vereinigten Königreich zupass. Vor allem der Großraum London profitiert von der Finanzindustrie. Der eigentliche Unmut richtete sich gegen die Personenfreizügigkeit in der EU. Das ist erstaunlich. Noch bei der Osterweiterung verzichtete Großbritannien auf die 2-3-2-Ausnahmeregelung. Die starke Zuwanderung einfacher Arbeit, die allerdings nur zur Hälfte aus EU-Staaten kam, schuf zwei Probleme. Es entstand zum einen ein Druck auf die Bedingungen auf den Arbeitsmärkten. Die Löhne der Inländer stagnierten, die Arbeitslosigkeit stieg an. Vor allem einheimische Geringqualifizierte litten darunter, zumindest temporär. Zum anderen kam es auch zu einer teilweisen Einwanderung in die britischen Sozialsysteme. Migranten aus EU-Ländern, die arbeitslos blieben, kamen in den Genuss sozialstaatlicher Leistungen. Vor allem die Garantie eines Existenzminimums sorgte für Unmut. Das ärgerte vor allem die Einheimischen. Eine Hauptforderung der Brexiteers an die EU ist, die Personenfreizügigkeit einzuschränken.

Die Menschen des Vereinigten Königreichs ärgerten sich aber auch über den Verlust an nationaler Souveränität. Zweierlei stößt ihnen unangenehm auf. Die Zentralisierung der EU trug mit dazu bei, dass viele Entscheidungen nach Brüssel verlagert wurden. Immer öfter entschied nicht mehr Westminster, sondern Berlaymont. Viele Briten wollen nicht von einem „undemokratischen“ Europäischen Parlament und einer nicht demokratisch legitimierten EU-Kommission vertreten werden. Und noch etwas bringt viele auf die Palme. Die nationale britische Rechtsprechung wird immer öfter durch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes ausgehebelt. Damit aber nicht genug. Der Verlust an nationaler Souveränität zeigt sich auch in der Zollunion. Die Handelspolitik ist in der EU nicht national, sie ist zentral. Brüssel entscheidet, nicht London. Das ist für das Vereinigte Königreich misslich, weil es der Meinung ist, dass sich die EU gegenüber Drittländern zu einer Festung entwickelt hat. Das gilt vor allem in der Agrar- und Industriepolitik. Von dieser protektionistischen Handelspolitik profitieren vor allem die Franzosen und die Deutschen, wie der liberale englische Ökonom Patrick Minford immer wieder betont (hier).

Weshalb hakt es beim Scheidungsvertrag?

Die Fronten in den Brexit-Verhandlungen mit der EU sind klar. Das Vereinigte Königreich will vor allem dreierlei: Es will zum einen raus aus dem europäischen Binnenmarkt. Die umstrittene Personenfreizügigkeit soll fallen. Es will zum anderen die Zollunion verlassen. Eine eigenständige Handelspolitik ist ein für das Vereinigte Königreich elementares Ziel. Und es will schließlich wieder mehr nationale Souveränität. Das gilt vor allem für die Art der Demokratie und die Form der Rechtsprechung. Die EU will das alles nicht. Der erste Streitpunkt in den Verhandlungen war die Festlegung der Reihenfolge, in der über den Brexit verhandelt werden soll. Die Briten wollten über die Scheidung und die handelspolitische Zukunft in einem Aufwasch verhandeln. Das missfiel der EU. In zähen Verhandlungen setzte sie schließlich durch, dass zuerst über die Scheidung eine Einigung erzielt wird. Das gegenwärtige Tohuwabohu dreht sich allein um den Scheidungsvertrag. Erst danach will man sich über die künftigen (handelspolitischen) Beziehungen des Vereinigten Königreichs mit der EU verständigen. Das ist der zeitaufwendigere und kompliziertere Teil der Verhandlungen. Die Erfahrungen mit anderen Handelsabkommen zeigen, er kann Jahre dauern. Scheitern diese Verhandlungen kann es immer noch zu einem harten Brexit kommen.

Die Verhandlungen zum Scheidungsvertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU wurden im November 2018 abgeschlossen. Er regelt, welche Rechte niedergelassene EU-Bürger im Vereinigten Königreich haben und den umgekehrten Fall. Auch über die finanziellen Verpflichtungen der Briten konnte man sich einigen. London ist damit einverstanden, 44 Mrd. Euro zu zahlen. Weiterer Streit um das Geld ist nicht zu erwarten, zumindest nicht wenn der Brexit geordnet abgewickelt wird. Was passiert, wenn das Vereinigte Königreich ohne Deal aus der EU austritt, steht in den Sternen. Verständigt hat man sich auch über eine 21-monatige Übergangsfrist nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs. Sie soll ab dem 29. März 2019 an gelten. Das Abkommen regelt auch, wie an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nord-Irland verfahren werden soll. Um physische Schranken im Handel mit Gütern und Hemmnisse beim Personenverkehr zu vermeiden, sollen Nordirland und Großbritannien vorerst in der Zollunion mit der EU, Nordirland auch noch im Binnenmarkt bleiben. Dieser Punkt ist allerdings zwischen beiden Vertragspartnern nach wie vor höchst umstritten. Die getroffene Irland-Vereinbarung ist der wichtigste Stolperstein, der bisher eine Mehrheit im Unterhaus für das Abkommen verhinderte.

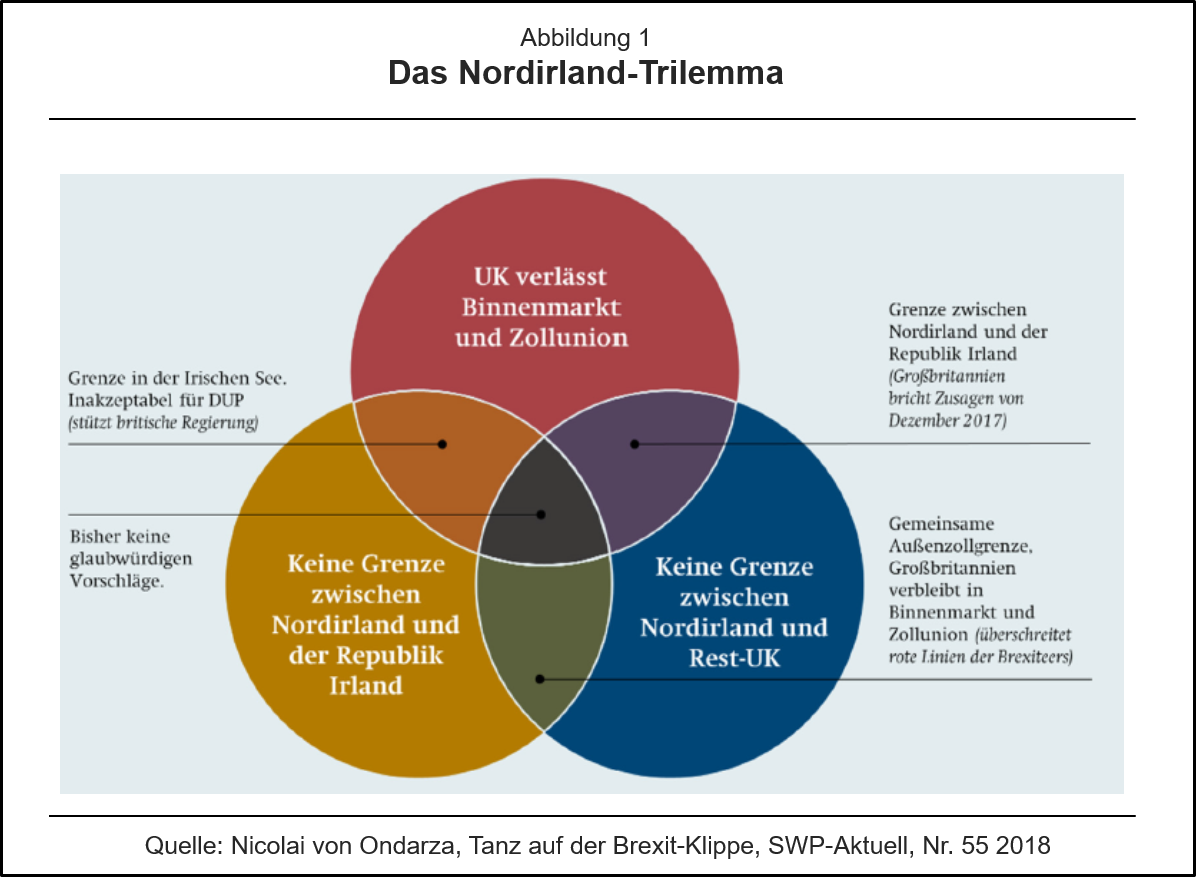

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Im Scheidungsabkommen ist vereinbart, dass keine „harte“ Grenze zwischen Nordirland und Irland entstehen darf, zu keinem Zeitpunkt. Das ist in der Übergangszeit garantiert. Es sollte aber auch für die Zeit danach sichergestellt sein, so die Vertragsparteien. Eine Auffanglösung (Backstop) sollte dafür sorgen. Sollte es in der Übergangsfrist nicht gelingen, ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich oder „adäquate“ Maßnahmen zu installieren, die eine „harte“ Grenze verhindern, soll die Zollunion zwischen Brüssel und London unbegrenzt weiter gelten. Das Vereinigte Königreich soll die Zollunion nicht einseitig kündigen können. Ein Stimmrecht bei Veränderungen der Regeln in der Zollunion hätte es ebenfalls nicht. In dieser Zeit wäre es ihm auch nicht erlaubt, eigene Handelsabkommen mit anderen Ländern abzuschließen. Das Risiko, dass das Vereinigte Königreich zu einer Handelskolonie der EU degradiert wird, ist nicht von der Hand zu weisen (hier). Das ist für das Vereinigte Königreich nicht akzeptabel. Der Scheidungsvertrag würde im Unterhaus scheitern. Ein „harter“ Brexit wäre wohl die Folge.

Warum ist der Backstop umstritten?

Die Chancen für eine Einigung im Irland-Streit stehen nicht gut. Es geht um mehr als die Angst vor einem neuerlichen Aufflammen des Terrors in Nordirland. Tatsächlich positionieren sich beide Vertragsparteien für das künftige Handelsabkommen. Die im Scheidungsvertrag fixierte Lösung räumt der EU eine starke Position im Poker um die künftige Gestalt der Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich ein. Akzeptiert London das vorliegende Scheidungsabkommen, kann Brüssel es in den handelspolitischen Verhandlungen am langen Arm verhungern lassen. Dem Vereinigten Königreich sind handelspolitisch die Hände gebunden. Es kann keine Handelsabkommen mit Drittländern schließen. Die Härte, mit der die EU die Scheidungsverhandlungen geführt hat, lässt für das Handelsabkommen nichts Gutes für das Vereinigte Königreich erwarten. Es wäre deshalb irrational, wenn es dem vorgesehenen Backstop zustimmen würde. Eine Mehrheit im britischen Parlament kommt so nicht zustande. Ein Brexit ohne Vertrag ist die wahrscheinlichste Variante, eine „harte“ Grenze zwischen Nordirland und Irland die unausweichliche Konsequenz.

Was London in der Irland-Frage will, ist nicht klar. Theresa May betont immer wieder, dass sie keine „harte“ irische Grenze will. Diese Position muss sie verfolgen, wenn sie politisch überleben will. Schließlich braucht sie die Stimmen der nordirischen Unionisten. Wenn sie allerdings den Brexit wirklich will, der dem Vereinigten Königreich nationale Souveränität in der Handelspolitik bringt, kann sie eine Zollunion auf Dauer nicht akzeptieren. Auch der Vorschlag, die Zollunion nur auf Nordirland zu beschränken und Großbritannien auszuklammern, ist keine Option. Das würde die nationale Einheit des Vereinigten Königreichs zerstören. Damit wäre Theresa May zumindest die Stimmen der Unionisten aus Nordirland los. Andere, wie die Schotten, könnten ihre Sehnsucht nach einem eigenen Staat verwirklichen wollen. Den Hardlinern unter den britischen Brexiteers wäre es am liebsten, wenn der Backstop gänzlich entsorgt würde. Einigen sich die EU und das Vereinigte Königreich in der Übergangsfrist nicht auf ein Handelsabkommen, kommt es zu einem „harten“ Brexit. Das ist das Ziel der Brexit-Hardliner. Sie hätten einen Anreiz, die handelspolitischen Verhandlungen mit der EU scheitern zu lassen. Die EU wird einem Wegfall der Auffanglösung nicht zustimmen, wenn die „weiche“ irische Grenze mehr ist als leeres politisches Geschwätz.

Aber auch Brüssel weiß nicht, was es will. Einig waren sich die Mitglieder, dass die vier Grundfreiheiten nicht verhandelbar sind. Der Binnenmarkt darf nicht entflochten werden. Das ist gut so. Einig waren sich die 27 auch, neue Kontrollen auf der irischen Insel abzulehnen. Bleiben sie bei dieser Haltung, gibt es allerdings beim Backstop keine großen Handlungsspielräume. Das läuft auf einen „harten“ Brexit mit einer „harten“ Grenze auf der irischen Insel hinaus. So einig sich die EU bisher war, so wenig hat sie Perspektiven für die künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich entwickelt. Ihr Verhalten ist noch immer sehr defensiv. Sie hat panische Angst, dass ihr über kurz oder lang weitere Mitglieder von der Fahne gehen könnten. Deshalb fährt sie einen harten Kurs im Scheidungsverfahren. Alle Versuche, nicht mehr alle (heterogenen) Mitglieder über einen Kamm zu scheren, werden noch immer im Keim erstickt. Selbst vorsichtige Ansätze eines „Europa à la carte“ sind Brüssel noch immer ein Gräuel. Diese Strategie ist für die EU selbstzerstörerisch. Für die Mitglieder der EU muss sich die Mitgliedschaft lohnen, gemeinsame Werte hin gemeinsame Werte her. Ansonsten werden sie die EU über kurz oder lang verlassen.

Wie geht es (möglicherweise) weiter?

Es ist unklar, wie es weitergehen wird. Bleiben beide, Europäische Union und Vereinigtes Königreich, bei ihrer Haltung, rückt ein „harter“ Brexit näher. Ob sich eine Mehrheit der Parlamentarier im Unterhaus von den in düsteren Farben gemalten Folgen eines Brexit ohne Deal beeindrucken lassen und doch noch für das kleinere Übel des Scheidungsabkommens stimmt, ist eher unwahrscheinlich. Das gilt vor allem deshalb, weil auch ein „harter“ Brexit wohl wesentlich glimpflicher für das Vereinigte Königreich verlaufen könnte, als bisher von vielen angenommen wurde. Gabriel Felbermayr hat jüngst gezeigt, dass London das handelspolitische Instrument der Zollsenkungen ausspielen kann (hier). Die eigenen Verluste würden wesentlich geringer ausfallen als vielfach angenommen. Sie wären nicht höher als die Verluste der EU. Die Erfahrungen mit der EU zeigen allerdings, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ein beliebtes Mittel der EU, Katastrophen zu verhindern, ist die Uhr anzuhalten. Es spricht vieles dafür, die am 29. März endende Frist für den Austritt des Vereinigten Königreiches zu verlängern. Alle Beteiligten würden Zeit gewinnen, nach neuen Alternativen für die verfahrene Situation zu suchen.

So wie es aussieht ist aber der Brexit beschlossene Sache. Auf ein neues Referendum zu hoffen, in dem doch noch eine Mehrheit im Vereinigten Königreich dafür plädiert, in der EU zu bleiben, ist reines Wunschdenken. Nicht mal Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, zieht ein Referendum in Erwägung. Es geht wohl allein darum, ob der Austritt geordnet oder chaotisch abläuft. Danach muss sich London so oder so Gedanken machen, wie es mit seiner neuen nationalen Souveränität umgeht. Es muss die handelspolitischen Weichen neu stellen, weltweit und auch mit der EU-27. Juergen B. Donges hat in einem Blog-Beitrag die unterschiedlichen Varianten erläutert (hier). Der Vielfalt internationaler handelspolitischer Zusammenarbeit sind kaum Grenzen gesetzt. Mit dem norwegischen und schweizerischen Modell existieren Blaupausen, die allerdings nicht unbedingt den britischen Präferenzen entsprechen. Bei Freihandelsabkommen allerdings ist (fast) alles verhandelbar. Man darf nur nicht hinter die WTO-Regeln zurückfallen. Die kontroverse Diskussion um CETA etc. zeigt allerdings auch die handelspolitischen Fallstricke solcher Vereinbarungen. Schließlich könnte das Vereinigte Königreich ihre Handelspolitik auch nach den Regeln der WTO gestalten. So oder so, die eigentlich spannenden Dinge passieren in der Phase der handelspolitischen Verhandlungen, die der Scheidung nachgelagert sind, mit oder ohne Scheidungsvertrag.

Ein Problem bleibt: Das Nordirland-Dilemma. Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich müssen es lösen. Es verschwindet nicht, wenn es zu keinem Deal kommt. Im Gegenteil: Es tritt sofort und nicht erst nach einer Übergangszeit auf. Wie immer man es dreht und wendet, eine „harte“ Grenze auf der irischen Insel ist nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt nur in einer Zollunion zu verhindern. Einige deutschsprachige Ökonomen haben jüngst den Vorschlag gemacht, einen EU-Zollverein zu gründen (hier). Die EU und das Vereinigte Königreich sollen einen Zollverein installieren. Beide Parteien wären in den Gremien stimmberechtigt. Sie müssten sich auf eine gemeinsame Handelspolitik verständigen. Die EU würde im Namen des Zollvereins handelspolitisch mit Drittstaaten tätig werden. Der EuGH überwacht alle Rechts- und Politik-Entscheidungen beim Außenhandel. Dieser Vorschlag eines „Brexit ohne Exit“ trägt allerdings nicht. Das Vereinigte Königreich lehnt ihn ab, weil es handelspolitisch auch weiterhin nicht eigenständig operieren kann. Die Europäische Union verweigert sich einem solchen Vorschlag, weil sie befürchtet, andere Länder könnten dem Vereinigten Königreich folgen und ebenfalls Sonderwünsche anmelden, was den europäischen Binnenmarkt angeht.

Fazit

Das Vereinigte Königreich hat die Nase voll von der Europäischen Union. Seine Bürger wollen mehrheitlich raus. Das ist ihr gutes Recht. Allerdings: Scheidungen sind stressig und kostspielig. Das gilt auch für den Brexit. Der Streit um das Finanzielle ist das eine, der Kampf um die Kinder das andere. Die Differenzen ums liebe Geld sind mehr oder weniger gütlich beigelegt. 44 Mrd. Euro ist London bereit zu zahlen, immer vorausgesetzt der Brexit verläuft in geordneten Bahnen ab. Der eigentliche Streit hält aber auch nach der Scheidung an. Ungelöst ist, wie man künftig wirtschaftlich miteinander umgehen will. Der Streit um den irischen Backstop gibt einen Vorgeschmack. Dabei geht es weniger um die harte Grenze auf der irischen Insel. Das ist nur die Kulisse. In Wirklichkeit versuchen beide Seiten, im Scheidungsvertrag schon einmal Pflöcke für das künftige Handelsabkommen zwischen den beiden einzuschlagen. Gelingt es der Europäischen Union, die Auffanglösung durchzusetzen, verschafft sie sich einen Vorteil in den späteren Verhandlungen. Ist das Vereinigte Königreich dagegen in der Lage, im Scheidungsvertrag den Backstop weg zu verhandeln, zeitlich zu begrenzen oder abzumildern, kann es mit einer eigenständigen Handelspolitik drohen. Wer diesen Poker gewinnt, ist ungewiss. Sicher ist nur, mit dem Brexit verlieren beide. Das werden sie spätestens in den Tagen danach merken.

Blog-Beiträge zum Thema:

Dieter Smeets: Brexit-Chaos ohne Ende …

Tim Krieger: Remain, Britannia!

Norbert Berthold: Noch ist das Vereinigte Königreich nicht verloren. Angst vor Sozialtourismus und Brexit-Nachahmern

Andreas Freytag: Gibt es etwas Positives am Brexit-Desaster?

Juergen B. Donges: Das Brexit-Theater, wie lange noch?

- Der Tarifkonflikt bei der Bahn

10 Lehren aus dem Arbeitskampf der Lokführer - 30. März 2024 - Politik(er)beratung (8)

Bürger, Politiker und Wissenschaftler

Notizen aus der Politikberatung - 18. März 2024 - Personenfreizügigkeit (2)

Binnenmarkt, Euro und Migration

Europa braucht mehr Mobilität, nicht weniger! - 25. Februar 2024

„Und so sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen” <= Bertolt Brecht!

😉