Nobelpreis 2025

Wachstum durch Innovationen und kreative Zerstörung

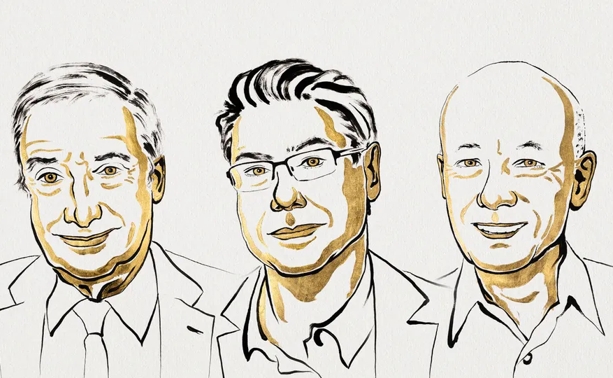

Zum Nobelpreis von Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt

Der Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften 2025 wurde an Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt verliehen. Ausgezeichnet werden die Forscher für ihre wegweisenden Beiträge zum Verständnis innovationsgetriebenen Wachstums. Die erste Hälfte des Preises erhält Joel Mokyr für seine Arbeiten zur Identifizierung der Voraussetzungen nachhaltigen Wachstums durch Innovationen. Die zweite Hälfte teilen sich Philippe Aghion und Peter Howitt für ihre Theorie des nachhaltigen Wachstums durch kreative Zerstörung.