Nobelpreis 2024

Wie Institutionen gebildet werden und den Wohlstand beeinflussen

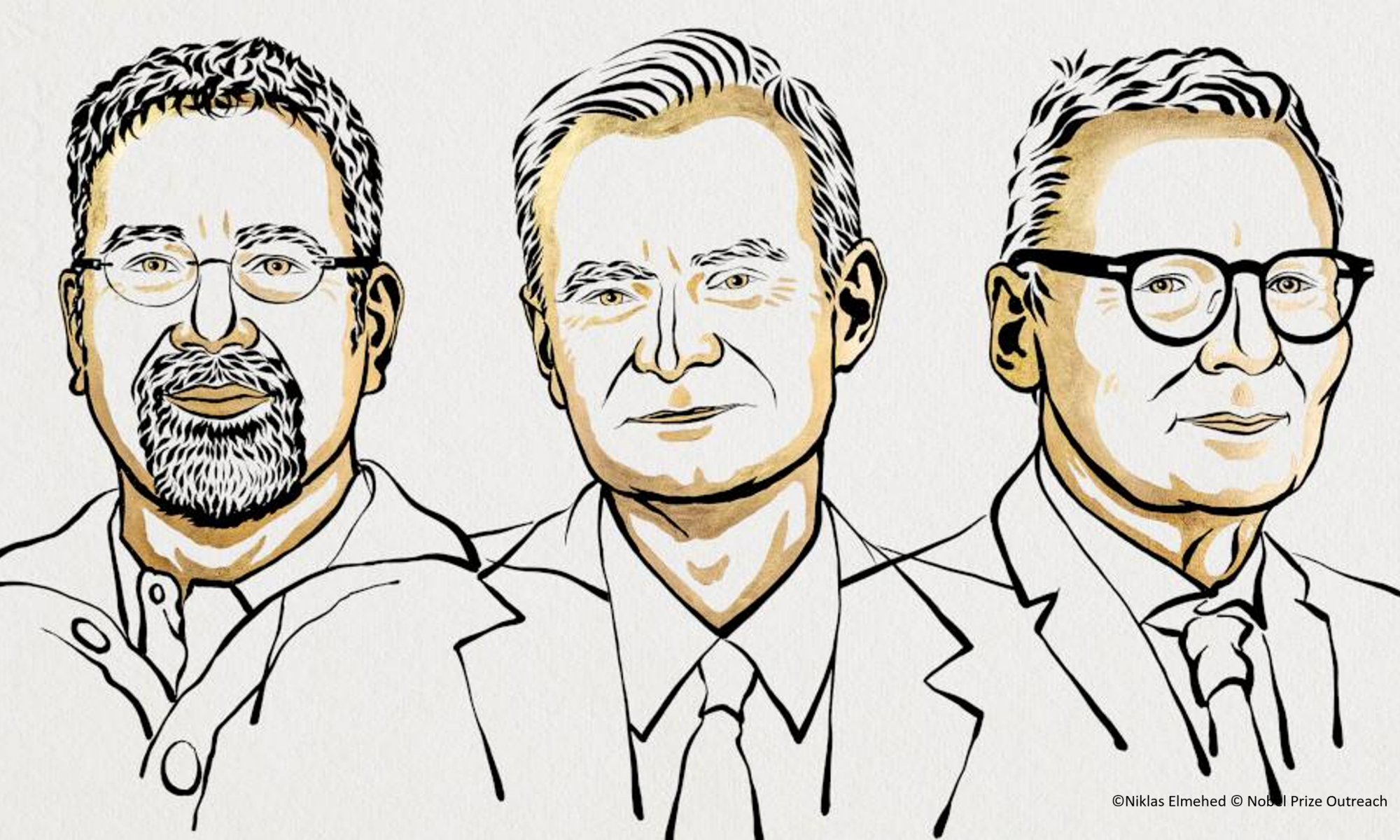

Zum Nobelpreis für Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson

Dieser Beitrag erläutert die Forschungsbeiträge, für die Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson im Jahr 2024 mit dem Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurden. Gewürdigt werden erstens ihre empirischen Untersuchungen zur Unterscheidung zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen mitsamt ihren Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Wohlstand sowie zweitens ihr theoretischer Interpretationsrahmen für die polit-ökonomische Logik institutionellen Wandels.