Kalendereinträge sind in der Regel harmlos. Sie zeigen Geburtstage, Ferien, Feiertage – oder wenn man Pech hat, den nächsten Zahnarzttermin. Es gibt aber auch Termine, die unangenehme Wahrheiten über unseren Sozialstaat verraten: den Kalendereintrag der Gedenktage zur sozialen Sicherung.

Zwei dieser Daten sind mittlerweile Teil der Debatte um die Zukunftsfähigkeit unseres Sozialstaats: der Sozialabgabengedenktag und der Sozialleistungsgedenktag. Beide geben darüber Auskunft, wie lange eine Durchschnittsperson in Deutschland arbeiten muss, um die staatlichen Sozialausgaben zu finanzieren – entweder alle Sozialleistungen oder nur jene, die nicht durch Beiträge gedeckt sind.

Im Jahr 2025 fällt der Sozialabgabengedenktag auf den 4. April, der Sozialleistungsgedenktag auf den 29. Januar. Damit konnten beide Tage im Vergleich zum Vorjahr zwei Tage früher begangen werden – ein seltener Grund zur Freude? Vielleicht. Denn so richtig zum Feiern ist trotzdem niemandem zumute.

Zwar sind diese zwei Tage schnell erklärt, aber in ihrer Aussagekraft dennoch nicht zu unterschätzen. Der Sozialleistungsgedenktag markiert den Tag, bis zu dem eine Durchschnittsperson – also über alle Altersgruppen und Erwerbsstatus hinweg – rechnerisch ausschließlich für sogenannte beitragsfremde Leistungen arbeitet. Darunter fallen beispielsweise die steuerfinanzierten Leistungen der Rentenversicherungen oder das Bürgergeld – Sozialleistungen also, für die keine eigenen Beiträge gezahlt wurden und die auch keine direkten Ansprüche für die Leistungen erzeugen. Der Sozialabgabengedenktag hingegen umfasst sämtliche Sozialausgaben – unabhängig davon, ob sie beitrags- oder steuerfinanziert sind. Dazu zählen neben den Leistungen der Sozialversicherungen auch familienpolitische Transfers wie das Elterngeld.

Diese Unterscheidung macht deutlich: Die Belastung durch den Sozialstaat hat zwei Gesichter – eines der eigenen Absicherung, und eines der kollektiven Umverteilung. Beides kostet. Viel.

Der Schein trügt – Zwei Tage früher, aber die strukturelle Schieflage bleibt

Die diesjährige leichte Verschiebung der Gedenktage nach vorn täuscht über strukturelle Probleme hinweg. Verantwortlich für die Veränderung war nicht ein Rückgang der Sozialausgaben, sondern ein Anstieg des bereinigten Nettonationaleinkommens. Kurz: Die Bürger haben mehr verdient – und dadurch den Sozialstaat rechnerisch früher „abgearbeitet“.

Der tatsächliche Finanzierungsbedarf bleibt hingegen hoch. Allein zur Finanzierung der beitragsfremden Leistungen wurden 2023 rund 259 Milliarden Euro benötigt. Und die Richtung stimmt nicht: Die demografische Entwicklung ist bereits heute weitgehend vorgezeichnet – nämlich hin zu einer Ära, in der deutlich weniger Erwerbstätige deutlich mehr Leistungsempfänger versorgen müssen.

Haushalt am Limit – Steuereinnahmen unter Druck

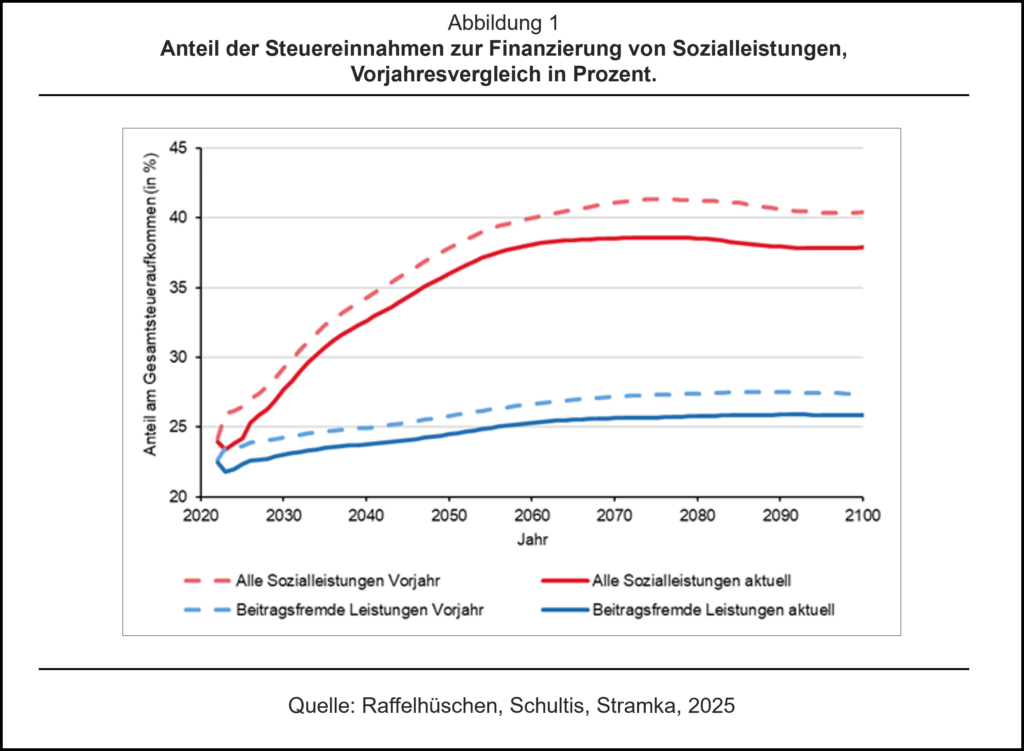

Was das langfristig bedeutet, zeigt die nachfolgende Grafik – ein Blick auf die fiskalische Realität:

Die Abbildung zeigt deutlich: Nach aktuellen Annahmen müssen ab etwa 2050 mehr als ein Viertel aller Steuereinnahmen aufgewendet werden, um allein die beitragsfremden Leistungen zu finanzieren. Berücksichtigt man sämtliche Sozialausgaben, steigt dieser Anteil bis 2060 auf fast 40 Prozent.

Die zentrale Botschaft: Der Sozialstaat beansprucht zunehmend jeden verfügbaren Euro – und das schon heute. Bereits jetzt ist der finanzielle Spielraum für Investitionen in Zukunftsaufgaben wie Bildung, Digitalisierung oder Klimaschutz begrenzt. Ohne Kurskorrektur wird er in den kommenden Jahrzehnten weiter schrumpfen – nicht, weil die Prioritäten falsch gesetzt wären, sondern weil kaum noch etwas zu verteilen bleibt.

Nachhaltigkeit? Fehlanzeige

Noch gravierender wird die Lage, wenn man die sogenannten impliziten Schulden des Sozialstaats betrachtet – also das, was der Staat eigentlich heute zurücklegen müsste, um seine Leistungsversprechen in Zukunft erfüllen zu können. Nach aktuellen Berechnungen summiert sich diese implizite Schuld auf 166,4 Prozent des BIP. Etwa ein Drittel davon entfällt auf beitragsfremde Leistungen – Leistungen also, die streng nach dem Versicherungsprinzip nicht unmittelbar zu den Aufgaben der Sozialversicherungen gehören, wenngleich diese Frage in der öffentlichen Debatte durchaus umstritten ist.

Fazit

Der Blick auf das Kalenderdatum des Sozialabgabengedenktags kann leicht den Eindruck erwecken, dass die Belastung tragbar oder gar rückläufig sei. Doch dieser Eindruck ist trügerisch: Die strukturellen Probleme des Sozialstaats und die demografische Entwicklung lassen erwarten, dass dieser Tag in Zukunft deutlich später im Jahr liegt – 2030 etwa erst Mitte April, 2050 sogar gegen Ende April. Der scheinbar frühe Termin in diesem Jahr spiegelt nicht die wachsende finanzielle Schieflage wider, sondern blendet sie aus.

Der Ruf nach mehr staatlicher Absicherung ist laut, aber nicht nachhaltig. Die Gedenktage zur sozialen Sicherung sind keine symbolischen Spielereien, sondern rechnerische Realitätschecks. Sie zeigen, wie groß die Umverteilungsmaschine geworden ist. Dass die Gedenktage zwei Tage früher im Jahr begangen werden konnten, liegt nicht an weniger Staat – sondern an mehr Wirtschaft. Und das wiederum ist eine Momentaufnahme. Die strukturellen Probleme bleiben.

Hinweis: Eine ausführliche Studie zu den Gedenktagen der sozialen Sicherung findet sich in der Reihe Argumente zu Marktwirtschaft und Politik der Stiftung Marktwirtschaft. Zur Nachhaltigkeit und den Auswirkungen möglicher Reformüberlegungen zu beitragsfremden Leistungen auf unterschiedliche Generationen siehe folgender Fachbeitrag.