Es sind nicht die wohlhabenden und pulsierenden Großstädte (wie z.B. München oder Stuttgart), in denen die Menschen am glücklichsten sind. Vielmehr sind es kleinere, beschauliche, grüne und günstige Städte, die – gemessen an der Lebenszufriedenheit – im Ranking weit oben stehen (z.B. Kassel oder Krefeld). Betrachtet man die wesentlichen Eigenschaften dieser Städte im Vergleich, ist dieses Ergebnis weit weniger überraschend als dies auf den ersten Blick wirken mag. Und es zeigt, dass wir in Deutschland dringend ein systematisches Glücks-Monitoring brauchen, um unsere amtliche Statistik um einen wichtigen Baustein zu ergänzen.

Zum zweiten Mal in Folge messen wir im Rahmen des SKL Glücksatlas-Projekts in den 40 größten Städten Deutschlands die Lebenszufriedenheit (auf der Skala von 0 = überhaupt nicht zufrieden bis 10 = völlig zufrieden) und erstellen auf Grundlage von 23.468 Befragungen (Zeitraum: Januar 2022 bis April 2025) ein Glücksranking.[1] Und wieder zeigt sich für viele überraschenderweise, dass nicht etwa die Münchner oder Freiburger zu den glücklichsten Großstädtern gehören, sondern die Einwohner solch unscheinbarer Städte wie Kassel, Krefeld oder Mönchengladbach. Unter den Top Ten gibt es zwar auch erwartbare Städte wie Augsburg, Düsseldorf oder Münster, aber das Ranking offenbart: Befragt man die Menschen selbst nach ihrem persönlichen Wohlbefinden, sind es nicht etwa nur die wohlhabenden Städte, in denen die Einwohner hochzufrieden sind, sondern Städte, die klein, beschaulich und grün sowie bei den ökonomischen Kenngrößen eher mittelmäßig abschneiden. Wie kann das sein und was sagt das über die zahlreichen Lebensqualitäts-Rankings aus, die von der WirtschaftsWoche oder dem Handelsblatt jährlich herausgegeben werden?

Es gibt (meines Wissens) drei größere Städterankings in Deutschland, die versuchen, die Lebensqualität in den Metropolen zu erfassen. Die WirtschaftsWoche etwa beauftragt das Institut der Deutschen Wirtschaft mithilfe von 71 Indikatoren die Lebensqualität in den 71 größten Städten zu messen; das Handelsblatt wiederum lässt Prognos die gleichen Städte mit 28 Indikatoren untersuchen. Und das schon mal vorweg: Es ist gut, dass es solche systematischen, längerfristigen Sammlungen und Zusammenstellungen der zahlreichen Indikatoren für die deutschen Großstädte im Vergleich gibt. Die benötigten Statistiken sind teils immer noch auf verschiedensten Seiten und Organisationen verstreut, die Sammlung der Daten ist dementsprechend mühsam. Es ist also positiv zu beurteilen, dass es Institutionen gibt, die diese Zahlen aufbereiten (neben den zahlreichen Sozial- und Armutsberichterstattungen der staatlichen Organisationen) und in Form eines regionalen oder Städtevergleichs der Öffentlichkeit zugänglich machen.

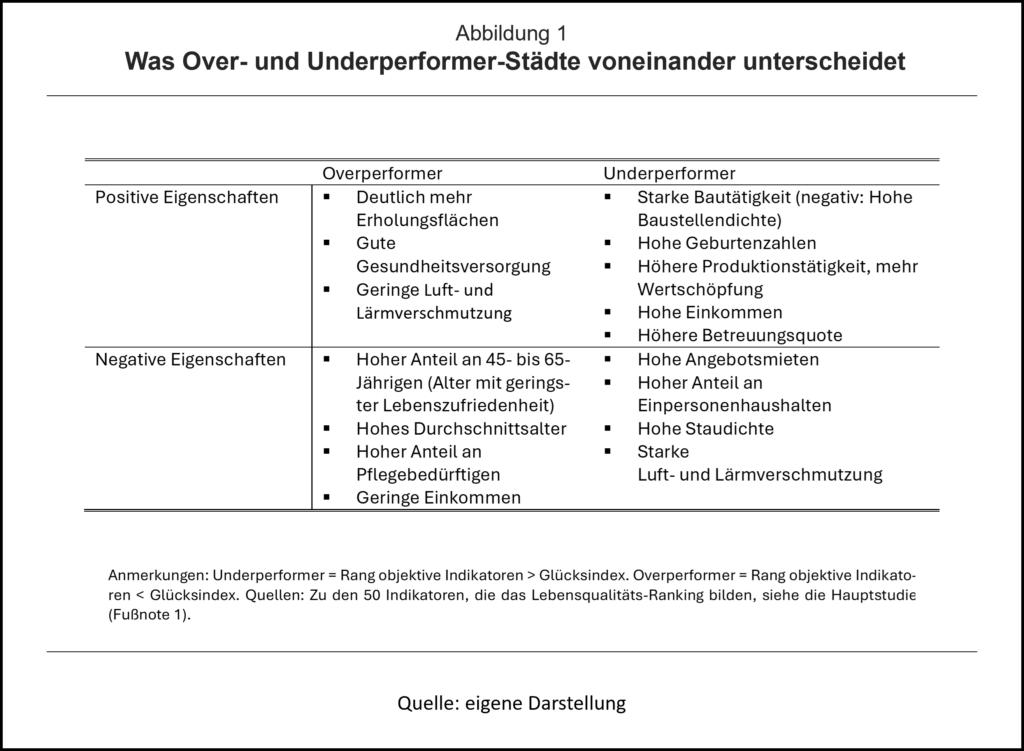

Das dritte größere Ranking ist das des Glücksatlas, welches 50 Indikatoren in den 40 größten Städten sammelt. Zusätzlich werden in den Städten Befragungen nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit der dort Lebenden durchgeführt, jedes Jahr umgesetzt durch das Institut für Demoskopie Allensbach in mündlich-persönlichen Interviews. Da wir sowohl so genannte „objektive Indikatoren“ erfassen als auch mit der Lebenszufriedenheit einen „subjektiven Indikator“ erheben, können wir vergleichen: In welchen Städten sind Indikatoren wie Einkommen, Arbeitslosenquote, Grünflächen usw. besser geartet als die von den dortigen Bürgern angegebene Lebenszufriedenheit („Underperformer“) und welche Städte schneiden im Glücksranking besser ab als es die objektiven Indikatoren vermuten lassen („Overperformer“)?

Gemessen an der Lebenszufriedenheit stehen Städte wie Kassel, Krefeld, Mönchengladbach, Duisburg oder Halle (Saale) deutlich besser da als es die objektiven Indikatoren vermuten lassen würden („Overperformer“). Die „Underperformer“ Freiburg, Karlsruhe, München, Stuttgart oder Wiesbaden stehen im Ranking hingegen deutlich weiter unten als es die objektiv gemessene hohe Lebensqualität erwarten lassen würde.

Tabelle 1 unterscheidet, welche unterschiedlichen Eigenschaften bei Over- und Underperformern auffallen. Zu den Underperformern gehören eher größere Städte, die ökonomisch stark sind. In ihnen „brummt“ das Leben: Die Wertschöpfung ist hoch und es wird viel gebaut. Diesen positiven Eigenschaften stehen in Underperformer-Städten aber auch negative gegenüber: Die Lebenshaltungskosten sind hoch, ein großer Teil lebt allein und die Umweltqualität ist unterdurchschnittlich. Diese Eigenschaften erklären auch, warum die Lebenszufriedenheit der Einwohner aus Underperformer-Städten geringer ist als es unser Lebensqualitäts-Ranking, aber auch die Rankings anderer Institute, suggerieren: Ökonomische Faktoren erhalten – gemessen an der subjektiven Lebenszufriedenheit – ein viel zu großes Gewicht: So werden Frankfurt am Main, München und Stuttgart in Rankings zur Lebensqualität stets auf den obersten Rängen gehandelt und das gerade deshalb, weil sie in der Produktion, auf den Arbeitsmärkten und in den Einkommen glänzen. „Weichere“ Sozialindikatoren wie Umweltqualität, Gesundheitsversorgung oder Grünflächen werden freilich auch berücksichtigt, fallen aber gegenüber den zahlreichen wirtschaftlichen Indikatoren kaum ins Gewicht.

Unterschiede zwischen objektiven Indikatoren und subjektiver Lebenszufriedenheit in den Städten zeigen: Wir brauchen endlich ein systematisches Glücks-Monitoring

Solche Unterschiede zeigen, dass ein systematisches, transparentes, regionalisiertes und regelmäßig erhobenes Glücks-Monitoring vonnöten ist. Wenn die zahlreich erhobenen „objektiven Indikatoren“ die Lebensqualität in vielen Punkten anders beurteilen als die subjektiv Angaben der Bürger, scheint es in der statistischen Erhebung eine Schieflage zu geben. Diese Schieflage kann mehrere Ursachen haben: Entweder werden die falschen Indikatoren erhoben, weil sie das Wohlbefinden der Menschen nicht richtig erfassen. Oder es sind die richtigen Indikatoren, aber in der Aggregation entstehen Verzerrungen.[2]

Was die Ursache auch ist: Ein systematisches Glücks-Monitoring – wie es etwa Großbritannien, Kanada oder Neuseeland hat – fehlt in Deutschland immer noch. Bereits in der Sozialindikatorenbewegung der 1960er und 70er-Jahre überwog die Einstellung, dass neben ökonomischen und sozialen Indikatoren auch subjektive Empfindungen der Bürger als Ergänzung erfasst werden sollten. Der Soziologe Angus Campbell sprach davon, dass die objektiven Indikatoren den Input bilden, die angegebene Lebenszufriedenheit hingegen den Output. Wenn wir nur die Inputfaktoren erfassen (sprich: die objektiven Indikatoren), dann erfassen wir laut ihm nur die Hälfte der Wirklichkeit.[3] Diese Erkenntnis gab es auch in Deutschland: Aus ihr entstanden die Wohlfahrtssurveys und das Sozio-oekonomische Panel – wesentlich mitgetragen von Soziologen wie Wolfgang Glatzer oder Heinz-Herbert Noll, die den Aufbau eines so genannten „nationalen Wohlfahrtskontos“ unterstützten.[4]

Die Glücks- und Zufriedenheitsbefragungen und die Darstellung ihrer Ergebnisse bleiben trotz dieser jahrzehntealten Erkenntnis sporadisch und isoliert. Es gibt sie in den Sozialberichterstattungen, in Familienreports, in Beiträgen des DIW und des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung.[5] In diesen Beiträgen werden aber entweder die Zufriedenheitsergebnisse isoliert dargestellt und in keinen Bezug zu den objektiven Indikatoren gebracht. Oder es handelt sich um reine subjektive Auswertungen, die die objektiven Indikatoren weitgehend ignorieren.[6] Mit dem Gleichwertigkeitsbericht 2024 nahm sich auch das Bundeswirtschaftsministerium dieser Aufgabe an – allerdings wieder nur in einem isolierten Kapitel und mit der Planung, dass gerade mal alle vier Jahre zu wiederholen.

Was es aber braucht ist eine systematische, dauerhafte und regelmäßige Zufriedenheitsauswertung bzw. -studie, die der Öffentlichkeit transparent gemacht wird. Politiker können so sehen, ob ihre Maßnahmen greifen oder an den Bedürfnissen der Bürger vorbeigehen. Die interessierte Öffentlichkeit wiederum hat dann einen weiteren Maßstab, den sie an eine Bundesregierung (und den anderen staatlichen Ebenen) anlegen kann. Höchste Zeit also, damit zu beginnen.

[1] Frage: „Wenn Sie einmal alles in allem nehmen, wie zufrieden sind Sie insgesamt zurzeit mit Ihrem Leben?“. Siehe Raffelhüschen, B.; Höfer, M.; Renz, T. (2025): Städteranking 2025. SKL Glücksatlas Sonderstudie 2025-03. Sämtliche Informationen, das Ranking und weitere Materialien zur Studie sind hier zu finden: https://www.skl-gluecksatlas.de/info/presse.html [letzter Zugriff am 07.09.2025].

[2] Sicherlich ist es auch möglich, dass die Lebenszufriedenheit schlecht gemessen wurde. Wir nutzen aber eine international anerkannte Methode zur Erfassung des Wohlbefindens, die jahrzehntelang getestet wurde. Eine Messung des Wohlbefindens mit weiteren Indikatoren wäre allerdings vonnöten, um unsere Ergebnisse zu replizieren.

[3] Siehe Campbell, A. (1976): Subjective measures of well-being. American Psychologist, Vol. 31(2), S. 117-124.

[4] Siehe u.a. Glatzer, W.; Zapf, W. (Hrsg.): Lebensqualität in der Bundesrepublik. Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.

[5] Im Sozialbericht 2024 wird isoliert in einem 11. Kapitel auf das subjektive Wohlbefinden eingegangen – ohne besonders auf die vorhergegangenen Kapitel einzugehen: https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/ [letzter Zugriff am 07.09.2025]. Das BiB Wohlbefinden Monitor nimmt sich seit 2023 jedes Jahr einem Thema im Bereich des subjektiven Wohlbefindens an. Siehe z.B. Spieß, C.K.; Barschkett, M.; Cihlar et al. (2023): BiB.Monitor Wohlbefinden 2023. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.

[6] Auch wir beim Glücksatlas sehen uns eher als Studie, die das subjektive Erleben der Menschen in Deutschland in den Mittelpunkt stellen – auch wenn wir uns bemühen, die subjektiven Ergebnisse mit objektiven Erklärungen zu versehen.

Blog-Beiträge zum Thema:

Timon Renz (ALU, 2024): Glücksatlas 2024. Warum steigt die Lebenszufriedenheit trotz wirtschaftlicher Flaute?

Bernd Raffelhüschen und Timon Renz (ALU, 2021): Lockdown kostet 0,52 Zufriedenheitspunkte. Lebenszufriedenheit sinkt auf Allzeittief, Verluste sind ungleich verteilt