Es ist wohl eine Untertreibung, zu sagen, dass die Welthandelsordnung zurzeit auf dem Prüfstand steht. Die Corona-Pandemie und die entstandenen Lieferkettenengpässe haben die Verwundbarkeit der internationalen Arbeitsteilung ins Blickfeld gerückt. Weitere Turbulenzen für den internationalen Handel entstanden aufgrund des zunehmenden Antagonismus zwischen den USA und China, der in Strafzöllen mündete, und der Sanktionen, die aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine implementiert wurden. Diese Entwicklungen wecken die Befürchtung, dass sich die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern und dadurch auch die wirtschaftliche Weiterentwicklung zunehmend entkoppeln.

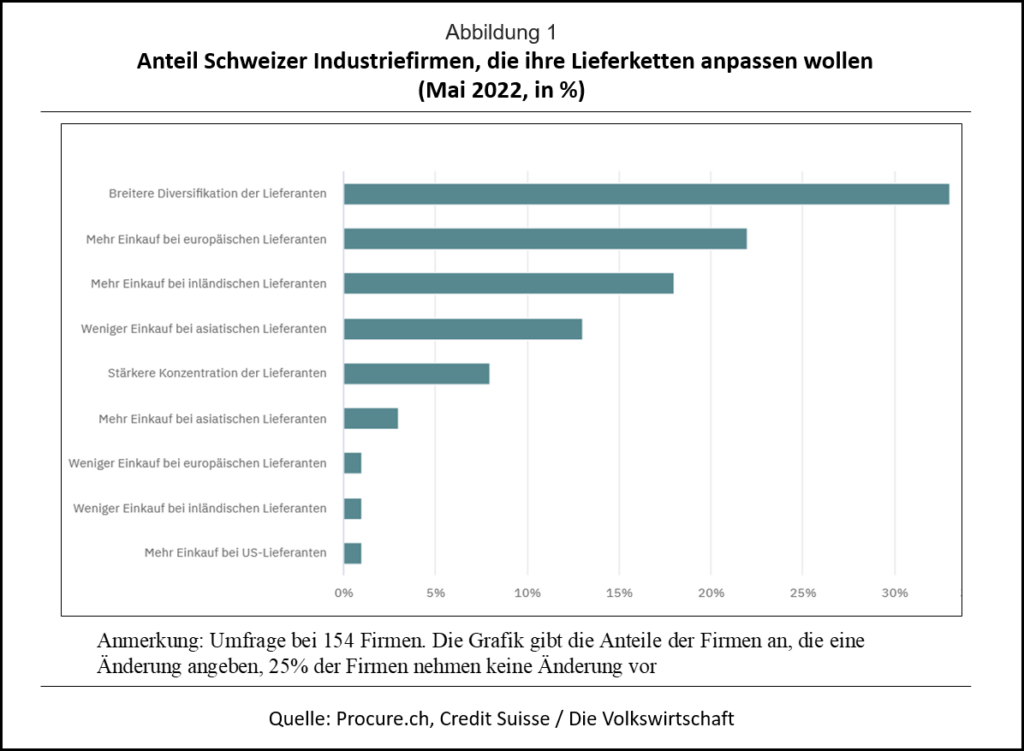

Im Mai 2023 haben zwar die G-7-Länder auf ihrem Gipfel in Japan beschlossen, kein solches «Decoupling», sondern nur ein «kluges Derisking» anzustreben – wie EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betonten. Decoupling bedeutet, dass man die Abhängigkeit von ausländischen Märkten und Technologien verringern möchte, um die nationale Sicherheit zu erhöhen. Um die heimische Industrie zu schützen, mündet das Decoupling dann oft in ein Re-, Near- oder Friendshoring. Beim Derisking zielt man primär darauf, die Risiken einer zu einseitigen Ausrichtung der Zulieferkette zu verringern, um sich beispielsweise nicht von wenigen Anbietern abhängig zu machen. Damit wird die Zulieferkette stabiler und resilienter gegen negative Schocks wie Unterbrüche auf den Lieferwegen oder Missernten, aber auch gegen regulatorische Änderungen. Eine Umfrage unter Industrieunternehmen zeigt, dass lokaler und diversifizierter beschafft wird (Abb.1).

Gute Gründe für das Abstandhalten

In militärisch relevanten Industrien etwa sind sicherheitspolitische Bedenken durchaus angebracht, gerade wenn wir uns vor Augen führen, dass im Konflikt zwischen China, Russland und dem Westen Autokratien und Demokratien aufeinanderprallen. Da Erstere oft einer zentral geführten Wirtschaft zuneigen, macht es darüber hinaus Sinn, aus wettbewerblichen Gründen die Lieferketten zu diversifizieren: Kritische Rohstoffe wie seltene Erden oder andere zentrale Ressourcen sollten nicht in der Hand weniger Akteure liegen.

Aber bei der grossen Mehrheit der übrigen Güter und Dienstleistungen müssen die Firmen selbst über ihr optimales Derisking entscheiden – nicht Länder. Vielleicht haben die Unternehmer in den letzten Jahren zu stark auf die Kostenvorteile der internationalen Lieferketten mit wenig diversifizierten Lieferanten gesetzt. Viele Firmen sind deshalb nun bereit, aus eigener Markteinschätzung vermehrt eine Versicherungsprämie für stabilere Lieferketten zu zahlen (siehe Abbildung).

Forderungen der Politik bergen hingegen die Gefahr, dass Derisking oder gar Decoupling staatlich gewollt sind und alle Branchen erfassen – nicht nur sicherheitspolitische Schlüsselindustrien. Das wäre kontraproduktiv. Denn verschiedene aktuelle Studien[1] zeigen, dass ökonomische Desintegration und Reshoring die Stabilität der heimischen Wirtschaft nicht verbessern, sondern eher noch verringern, weil mit dem Handel eine wichtige Versicherungsfunktion wegfällt. In der Nahrungsmittelproduktion etwa können Rekordernten in der einen Weltregion Missernten anderswo ausgleichen.

Moderner Merkantilismus

So betrachtet ähneln das moderne Decoupling oder exzessives Derisking einer altertümlichen Vorstellung des Wettbewerbs zwischen Nationen, wie sie vom 16. bis ins 19. Jahrhundert verbreitet war: dem Merkantilismus. Dieser strebte viele Exporte, insbesondere in Fertigprodukten, an. Getreu dem Motto «Geld bleibt hier» will der Merkantilismus möglichst wenig importieren und wenn schon importieren, dann vorwiegend in den Zulieferindustrien. Als Resultat wird ein möglichst hoher Leistungsbilanzüberschuss angestrebt.

Doch erstens kann Merkantilismus nicht funktionieren, wenn alle Länder dies anstreben. Denn jedes Land würde die für sich strategisch wichtigen Güter horten, was letztlich zu einem Teufelskreis führt: Die Beschaffung von Produkten würde schwieriger, und in der Konsequenz würden die Länder die Vorratshaltung nochmals erhöhen. Dies mündet schliesslich in einer Negativspirale mit gegenseitigem Vertrauensverlust und weiter rückläufigem Handel. Der Balanceakt des weltweit wichtigen Mikrochipproduzenten Südkorea, der sowohl aus den USA als auch aus China unter Druck steht, keine Chips an die jeweils andere Grossmacht zu liefern, ist nur ein aktuelles Beispiel dafür. Nehmen solche Fälle weiter zu, verliert der internationale Handel seine zentrale Diversifikationsfunktion, die es erlaubt, bei Lieferengpässen in einem Land aus einem anderen zu importieren.

Zweitens verkennt der Merkantilismus früher wie heute, dass die Handelsgewinne oftmals in den Importen liegen. Dank Importen können wir Produkte günstiger kaufen, als wir sie selbst produzieren können. Wir müssen also eine «Make or buy»-Entscheidung treffen: importieren oder selbst produzieren. Wer nur die eigenen Exporte maximieren will, setzt die eigenen kostbaren Ressourcen möglicherweise am falschen Ort ein. Die Schweiz beispielsweise ist nicht nur im Pharmabereich auf wissensintensive Produkte spezialisiert und belegt in Innovationsrankings regelmässig die vordersten Plätze. Dieser beispiellose und breit abgestützte Erfolg ist ein Beleg dafür, dass die Schweizer Volkswirtschaft im Ganzen ihre «Make or buy»-Entscheidung gut trifft. Solange wir nicht durch Handelsbarrieren abgeschottet sind, produzieren und exportieren wir dort, wo wir stark sind, und importieren, was wir nur teuer in Eigenregie herstellen könnten.

Die Globalisierung ist nicht tot

Wie soll sich also die Schweiz inmitten dieser Entwicklungen positionieren? Es steht ausser Frage, dass eine kleine offene Volkswirtschaft auf eine multilaterale Handelsarchitektur angewiesen ist, die allen Firmen möglichst gleich lange Spiesse ermöglicht. In Zeiten des Fachkräftemangels können wir unmöglich alle Güter und Dienstleistungen selbst produzieren.

In der (Aussen-)Wirtschaftspolitik muss die Schweiz deshalb zentralen Grundsätzen folgen. Die Standortattraktivität hängt nicht von schwacher Währung oder der Verfügbarkeit seltener Erden vor Ort ab, sondern vom Wachstums- und Innovationspotenzial. Gerade für ein kleines Land geht es nicht um den Wettbewerb zwischen Nationen, sondern um den Wettbewerb der Firmen im Weltmarkt. Will heissen: Die Schweiz ist keine Firma und muss sich deshalb nicht mit Lieferkettenstrategien beschäftigen oder mit einer Industriepolitik eine national führende Branche küren. Vielmehr muss sie für innovative Köpfe und Firmen attraktiv sein. Voraussetzung dafür sind ein flexibler Arbeitsmarkt, attraktive Steuern, ein gutes Bildungssystem für Arbeitskräfte sowie optimale Rahmenbedingungen in Forschung, Rechtssicherheit und Marktzugang für Unternehmen.

Eine in vielen Branchen entkoppelte Welt ist weder für den Westen noch für China eine attraktive Option. Wir dürfen nicht vergessen: Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Globalisierung weiterhin sehr lebendig. Zwar wächst der Güterhandel nicht mehr so dynamisch wie vor 15 Jahren, als Chinas Integration in den Weltmarkt volle Fahrt aufgenommen hat. Aber oft wird vergessen, dass der Dienstleistungssektor den grössten Teil der Volkswirtschaften ausmacht. Hier sind die Handelsbarrieren noch am höchsten, weshalb hier noch viel Potenzial für Liberalisierungen liegt. Stichwort Telearbeit und selbstlernende Software: Das grosse Wachstum des Dienstleistungshandels steht uns noch bevor.

[1] Siehe etwa D’Aguanno et al. (2021) und Felbermayr et al. (2023).

Literaturverzeichnis

- D’Aguanno L, O. Davies, A. Dogan, R. Freeman, S. Lloyd, D. Reinhardt, R. Sajedi und R. Zymek (2021). Global Value Chains, Volatility and Safe Openness: Is Trade a Double-edged Sword? Financial Stability Paper 46.

- Felbermayr, G., H. Mahlkow und A. Sandkamp (2023). Cutting Through the Value Chain: The Long-run Effects of Decoupling the East from the West. Empirica 50, 75–108.

Hinweis: Der Beitrag erschien zuerst in: Die Volkswirtschaft, 18. Juli.

- Gastbeitrag

Lieferketten funktionieren ohne Staat - 1. September 2023