Gastbeitrag

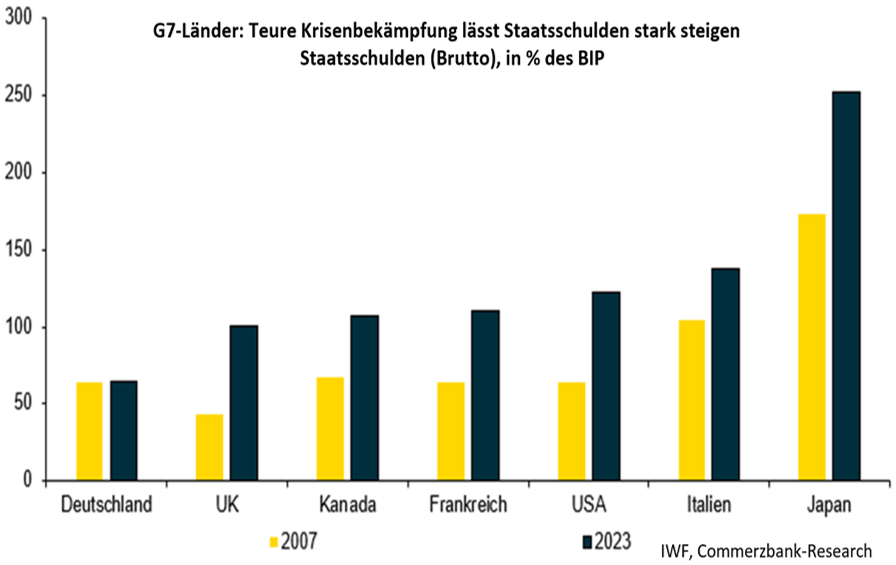

Wie stark steigen die Staatsschulden im Euroraum?

In den kommenden Jahren werden die Schuldenquoten der meisten großen Volkswirtschaften des Euroraums wohl deutlich zulegen. Neben höheren Verteidigungsausgaben dürften die massiv steigenden Zinszahlungen die Staatshaushalte belasten. Ohne ein starkes Gegensteuern der Politik gefährden die hohen Zinszahlungen insbesondere für Italien und Frankreich die Tragfähigkeit der Schulden. Darum dürfte der Druck auf die EZB und die EU zunehmen, mit ihrer Politik die die Länder zu unterstützen.