Gastbeitrag

Stabile (Einkommens)Verteilung trotz großer Herausforderungen

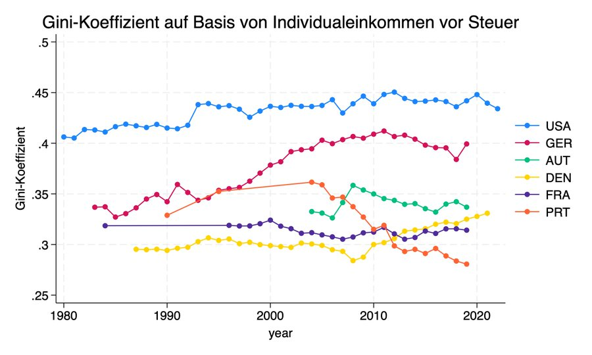

Deutschlands Einkommensverteilung bleibt auch in herausfordernden Zeiten bemerkenswert stabil. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Umbrüche gehört Deutschland weiterhin zu den Ländern mit einer robusten Einkommensstruktur. Die Daten zeigen mehrheitlich: Die Mittelschicht ist gefestigt, die Ungleichheit bewegt sich seit Jahren auf moderatem Niveau. Die eigentliche Herausforderung liegt weniger in der ökonomischen Realität, sondern vielmehr in der Wahrnehmung: Viele Menschen unterschätzen die Stabilität, die unser System bietet.