Soziale Gerechtigkeit war als Ziel in der Politik über viele Jahrzehnte angesagt und damit stets auf der Agenda einer oder mehrerer politischer Parteien. Erfolgreich sind Parteien mit diesem Ziel aber schon längere Zeit nicht mehr. Auch die SPD konnte in der letzten Bundestagswahl damit keine weiteren Wählerschaften mobilisieren. Der Slogan sei zu unpräzise, wird bisweilen als Vorwurf oder als Begründung für die fehlende Mobilisierung breiter Massen geäußert.

Doch vielleicht ist der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit außer bei den Ärmsten unserer Wohlstandsgesellschaft auch einfach überholt. Vielleicht wollen die meisten Menschen nicht einmal mehr den beliebten alternativen Gerechtigkeitsslogan der Chancengerechtigkeit wirklich politisch verfolgt sehen. Denn in der oberen Hälfte der Wohlstandspyramide bedeutet die Umsetzung von sozialer Gerechtigkeit oder von Startchancengerechtigkeit, dass sie oder ihre Kinder zwar vielleicht nicht absolut verlieren (wenn lediglich die Startchancen der unteren Hälfte verbessert werden, ohne die Startchancen der oberen Hälfte zu verschlechtern), relativ gesehen aber den Vorsprung auf die untere Hälfte einbüßen.

Und das wollen die meisten von ihnen nicht. Warum?

Status, gesellschaftliches Ansehen durch eine gute ökonomische Situation, ist ein eigenständiger Wert. Menschen sind bereit, hierfür Opfer zu bringen. Sogar auf Einkommen würden sie verzichten, wenn sie dafür Status zu gewinnen.

Klingt absurd?

Dass dem tatsächlich so ist, ist mittlerweile von mehreren Autoren durch Befragungen getestet und aufgezeigt worden.

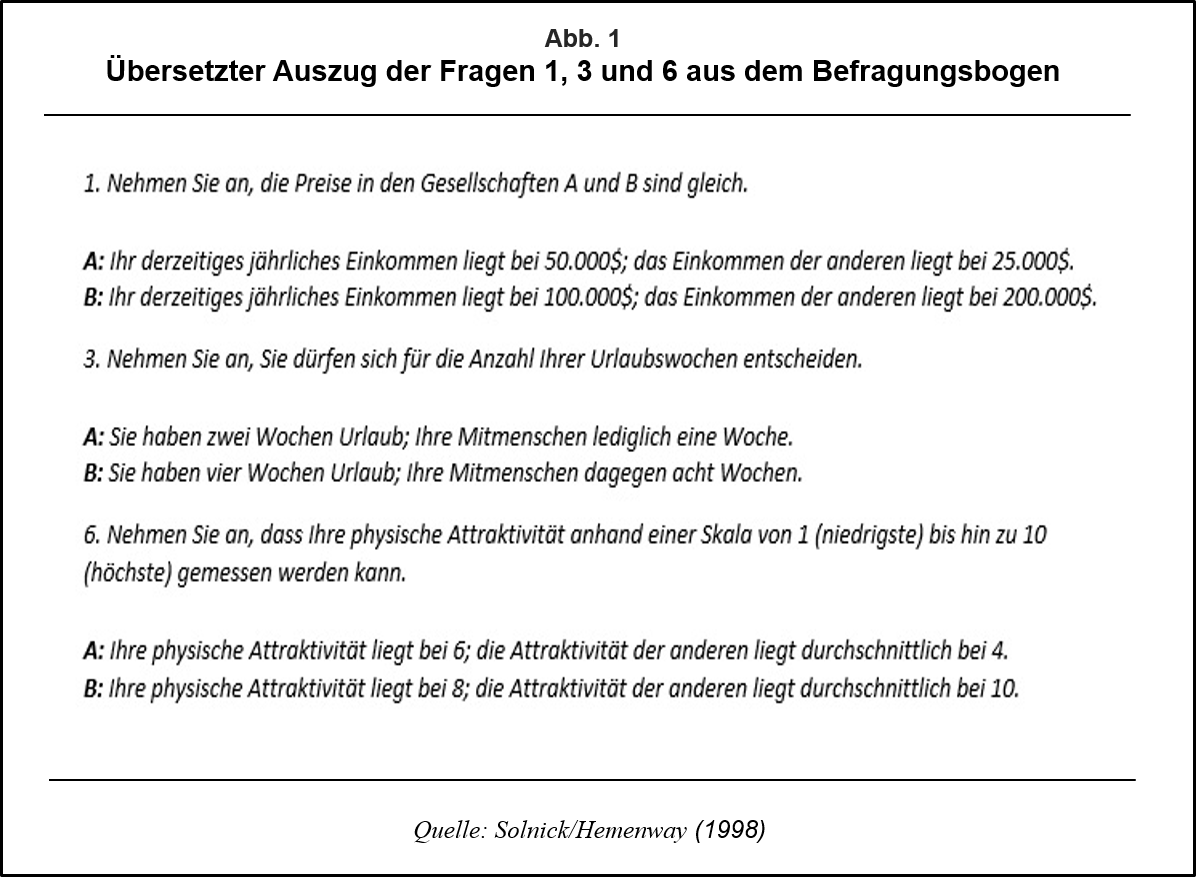

In einer der ersten Studien aus dem Jahr 1995 ließen Solnick und Hemenway (1998) Studierende und Angestellte einer US-amerikanischen Hochschule darüber entscheiden, ob sie lieber in einem Land A leben würden, wo sie absolut wenig, aber relativ mehr als andere an Einkommen erhielten; oder ob sie lieber in einem Land B leben wollten, in welchem ihr absolutes Einkommen zwar doppelt so hoch wäre, sie dafür aber relativ zu den anderen weniger erhielten. Etwa die Hälfte der insgesamt 257 Teilnehmer entschied sich für Land A – mit nur der Hälfte an Einkommen, dafür aber mit höherem Status.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Die mögliche Wahl zwischen den Ländern A und B wurden den Befragten auch für andere Charakteristika gestellt (vergleiche Abbildung). Zwölf Fragen mit immer zwei Auswahlmöglichkeiten, hinter denen sich jeweils einmal Land A und einmal Land B verbarg, wurden den insgesamt 257 Befragten gestellt. Land A war jeweils das Land mit dem höheren Status, in Land B war dafür immer die absolute Ausprägung des Charakteristikums vorteilhafter.

Laut den Ergebnissen dieser Studie vergleichen sich die Menschen vor allem in ihrem Einkommen. Bei Freizeit und Urlaubsdauer sind ihnen Vergleichsprozesse weniger wichtig – hier wurde zumeist Welt B gewählt (Solnick/Hemenway, 1998, S.377). Wichtig für Vergleichsprozesse sind neben dem Einkommen – so die Ergebnisse der Studie – auch Lob vom Vorgesetzten sowie die eigene Attraktivität und Intelligenz.

Das Einkommen, persönliche Eigenschaften wie Attraktivität und Intelligenz, aber auch bestimmte private Konsumgüter wie Wohnung und Auto, Versicherungen und Urlaubstage (Alpizar et al., 2005) sowie die Höhe der Ersparnisse (Hillesheim/Mechtel, 2013) lassen sich in solchen oder ähnlichen Befragungen als mögliche Statussymbole ausmachen.

Johansson-Stenman et al. (2002) untersuchten in einem Experiment ebenfalls die Relevanz des relativen Einkommens. Dafür wurden in einer Befragung 374 Studierende der schwedischen Universitäten von Karlstad und Göteborg gleich mehrere Gesellschaften für das Leben eines imaginären Enkelkindes zur Auswahl gestellt, die sich in Einkommensungleichheit und im absoluten Einkommensniveau des Enkelkindes unterschieden. Die Studierenden mussten dabei die Wahl treffen, in welcher Gesellschaft sie sich ihr imaginäres Enkelkind wünschten.

So stand eine Gesellschaft A mit einem gesellschaftlichen Durchschnittseinkommen von 30.000 schwedischen Kronen (SEK) zur Auswahl, in welcher das eigene Enkelkind mit rund 25.000 SEK als Einkommen zwar absolut viel, aber relativ wenig Einkommen erhielt. Alternativ dazu konnten mehrere Gesellschaften B gewählt werden. Die Gesellschaften B wiesen bei einem Durchschnittseinkommen von lediglich 20.000 SEK unterschiedliche Einkommen für das Enkelkind auf. Diese Einkommen sahen jedoch (verglichen mit der Abweichung von 5.000 SEK in Gesellschaft A) eine geringere Abweichung vom Durchschnittseinkommen vor. Sie boten also ein geringeres absolutes Einkommen, dafür aber mehr Status.

In einer Regressionsanalyse überprüften die Autoren, welchen Personengruppen Statusunterschiede im Einkommen besonders wichtig sind bzw. wer eine besondere Abneigung dazu aufwies, sich sein Enkelkind in einer Gesellschaft A mit zwar absolut höherem Einkommen, aber mit Statusnachteilen vorzustellen. Während politisch links orientierte Wählerschichten sowie Juristen laut dieser Studie eher eine Neigung dafür aufweisen, das eigene Enkelkind lieber in einer egalitären Gesellschaft B leben zu sehen, zeigen Studierende, die zumindest ein Semester lang Ökonomie studiert haben, eine deutlich ausgeprägte Präferenz für Gesellschaften mit Statusunterschieden. Die Ergebnisse verdeutlichen zum einen, wie subjektiv die Einschätzung von Status ist. Insgesamt bestätigt die Analyse von Johansson-Stenman et al. (2002) zum anderen jedoch ebenfalls, dass relative Einkommensnachteile in einer Gesellschaft nur dann für das eigene Enkelkind in Kauf genommen werden, wenn dessen absolutes Einkommen dafür deutlich höher ausfällt und die Statusnachteile so kompensiert.

Alpizar et al. (2005) testeten als erste Autoren empirisch die Bedeutung unterschiedlicher Konsumgüter für das Statusempfinden. In einer Befragung unter 325 Studierenden an der Universität von Costa Rica, die ähnlich aufgebaut war wie die von Johansson-Stenman et al. (2002) und ebenfalls auf das Wohlbefinden eines imaginären Enkelkindes abzielte, wurde die Relevanz von Einkommen, Autos, Wohnen, Versicherungen und Urlaubstagen als Statussymbol geprüft. Sowohl Einkommen als auch Versicherungen und die Anzahl der Urlaubstage definieren Status, allerdings in einem deutlich geringeren Maße als Autos und Wohnen. Alpizar et al. (2005) begründen dies mit der unterschiedlichen Sichtbarkeit dieser Statussymbole in der Öffentlichkeit.

Menschen sind offenbar leistungsbereit, wenn sie hierdurch Status erreichen können, selbst wenn der Statuszuwachs nicht mit einer finanziellen Belohnung verbunden ist (Charness et al., 2010). Statusziele sind vielen so wichtig, dass sie sogar zu Migration führen können. Wer sich im Inland nicht ausreichend mit seinen Fähigkeiten gewürdigt sieht, wandert oft in ein anderes Land aus. Er vergleicht sich dann aber nach der Emigration immer noch gerne mit der Referenzgruppe im Herkunftsland. So kann er einen Statusgewinn genießen. Wer hingegen schon zur Elite im Herkunftsland zählt, wandert selbst dann in der Tendenz eher nicht aus, wenn er sich absolut verbessern würde, um seinen elitären Status nicht zu verlieren (Stark/Taylor, 1991).

Inwieweit Status als Wert an sich einen Einfluss auf die Menschen hat, und inwieweit sie dafür bereit sind, absolut auf Wohlstand zu verzichten, ist abhängig von subjektiven Einstellungen, von Kultur und vermutlich auch vom Geschlecht (Hubermann et al., 2004; Alpizar et al., 2005). Zudem ist die Wertschätzung von Status aber auch abhängig vom Wohlstandsniveau. Sind die Grundbedürfnisse nämlich nicht hinreichend gedeckt, spielt deren Deckung und die Akkumulation von absolutem Wohlstand eine größere Rolle als der Wunsch nach Status. In sehr armen Gesellschaften spielen Status und relatives Einkommen gar keine messbare Rolle für die Lebenszufriedenheit der Menschen. Dies zeigten Akay und Martinsson (2011) am Beispiel einer 2004/2005 durchgeführten Befragung in den ländlichen Gebieten des nördlichen Äthiopiens, einem Land, welches zum Befragungszeitpunkt eines der ärmsten Länder der Welt war. Während das absolute Einkommensniveau sich in ihren Analysen als signifikante Ursache der Lebenszufriedenheit erwies, spielte das relative Einkommen keine signifikante Bedeutung.

Status durch Einkommensvorsprünge ist daher desto wichtiger für das eigene Wohlbefinden, je reicher Menschen werden (Clark et al., 2008). So wächst die subjektiv empfundene Lebenszufriedenheit mit steigendem Einkommen nur unterproportional an, denn der zusätzliche Nutzen aus weiteren Einkommensanstiegen nimmt mit steigendem Einkommen ab. Frey und Stutzer (2002, S.409ff) belegten dies empirisch für die Jahre 1972 bis 1974 und 1992 bis 1994 für die Vereinigten Staaten: Menschen in den oberen Dezilen der Einkommensverteilung erwiesen sich im Durchschnitt zwar als glücklicher, der Glückszuwachs zwischen den einzelnen Dezilen nimmt jedoch mit zunehmendem Einkommen ab. Dabei erwies sich für die neunziger Jahre in den USA das absolute Einkommen bis zu einem Schwellenwert von ca. 10.000 US-Dollar als Haupttreiber der individuellen Lebenszufriedenheit, bei höheren Einkommen wurden Statusgewinne aber wichtiger als absoluter Einkommenszuwachs (Frey/Stutzer, 2002, S.416).

Folgendes Fazit lässt sich ziehen:

Der Nutzen, der aus Einkommen und Konsum von Gütern erwächst, hängt mehr und mehr nicht nur vom eigenen Einkommen und Konsum ab, sondern von der Relation des eigenen Einkommens und eigenen Konsums zum Konsum anderer (Veblen, 1934; Duesenberry, 1949). Aus dieser Relation werden soziale Rangfolgen in der Gesellschaft gebildet. Es entstehen ökonomische Statusunterschiede.

Mit steigendem Wohlstand nimmt die Wertschätzung von solchen Statusunterschieden zu. Ein erheblicher Teil der menschlichen Bedürfnisbefriedigung wird nicht mehr vom absoluten Konsumniveau erreicht, sondern davon, wie viel relativ zu anderen Gesellschaftsmitgliedern konsumiert werden kann. In den heutigen westlichen Gesellschaften ist der Wunsch nach Status deshalb wichtiger als früher, weil die elementaren Konsumbedürfnisse bereits befriedigt sind (Hirsch, 1976; Frank, 1985).

Wenn uns aber Status immer wichtiger wird, wer möchte dann bei unserem hohen Wohlstand noch Startchancengerechtigkeit oder gar soziale Gerechtigkeit verfolgt sehen? Wirklich wollen dies wohl nur noch jene wenigen, welche sich abgehängt fühlen. Wohlgemerkt: Dies heißt nicht, dass nicht eine breite Mehrheit essenzielle Unterstützungsleistungen wie die Hartz IV-Leistungen für gut und richtig befindet. Sie verändern ja auch nichts an den existierenden Statusunterschieden. Nur eine Angleichung im Status wird nicht gewünscht – und letztere wird von vielen unter dem unpräzisen Begriff der sozialen Gerechtigkeit zu Recht vermutet werden.

Quellen

Akay A. und P. Martinsson (2008): Does Relative Income Matter for the Very Poor? Evidence from Rural Ethiopia, IZA Discussion Paper 3812, Bonn.

Alpizar, F., F. Carlsson und O. Johansson-Stenman (2005): How Much Do We Care about Absolute versus Relative Income and Consumption?, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 56, No. 3, S. 405 – 421.

Charness, G., D. Masclet und M.C. Villeval (2010): Competitive Preferences and Status as an Incentive: Experimental Evidence, IZA Discussion Paper 5034, Bonn.

Clark, A.E., P. Frijters und M.A. Shields (2008): Relative Income, Happiness, and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles, Journal of Economic Literature, Vol. 46, No. 1, S. 95 – 144.

Duesenberry, J.S. (1949): Income, Savings and the Theory of Consumer Behaviour, Cambridge.

Frank, R.H. (1985): Choosing the Right Pond: Human Behavior and the Quest for Status, New York.

Frey, B.S. und A. Stutzer (2002): What Can Economists Learn from Happiness?, Journal of Economic Literature, Vol. 40, No. 2, S. 402 – 435.

Hillesheim I. und M. Mechtel (2013): How much do others matter?, Explaining positional concerns for different goods and personal characteristics, Journal of Economic Psychology, Vol. 34, No. C, S. 61 – 77.

Hirsch, F. (1976): The Social Limits to Growth, Cambridge.

Huberman, B. A., C.H. Loch und A. Öncüler (2004): Status as a Valued Resource, Social Psychology Quarterly, Vol. 67, No. 1, S. 103 – 114.

Johansson-Stenman, O. F. Carlsson und D. Daruvala (2002): Measuring Future Grandparents Preferences for Equality and Relative Standing, The Economic Journal, Vol. 112, S. 362 – 383.

Solnick, S.J. und D. Hemenway (1998): Is More Always Better? A Survey on Positional Concerns, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 37, S. 373 – 383.

Stark, O. und J. E. Taylor (1991): Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation, The Economic Journal, Vol. 101, No. 408, S. 1163 – 1178.

Veblen, T.B. (1934): The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, New York.

- Home-Office als Verteilungskampf - 21. August 2025

- Der schwindende Gewerkschaftszugang im Homeoffice - 18. Januar 2025

- Homeoffice und Produktivität - 9. Juli 2024