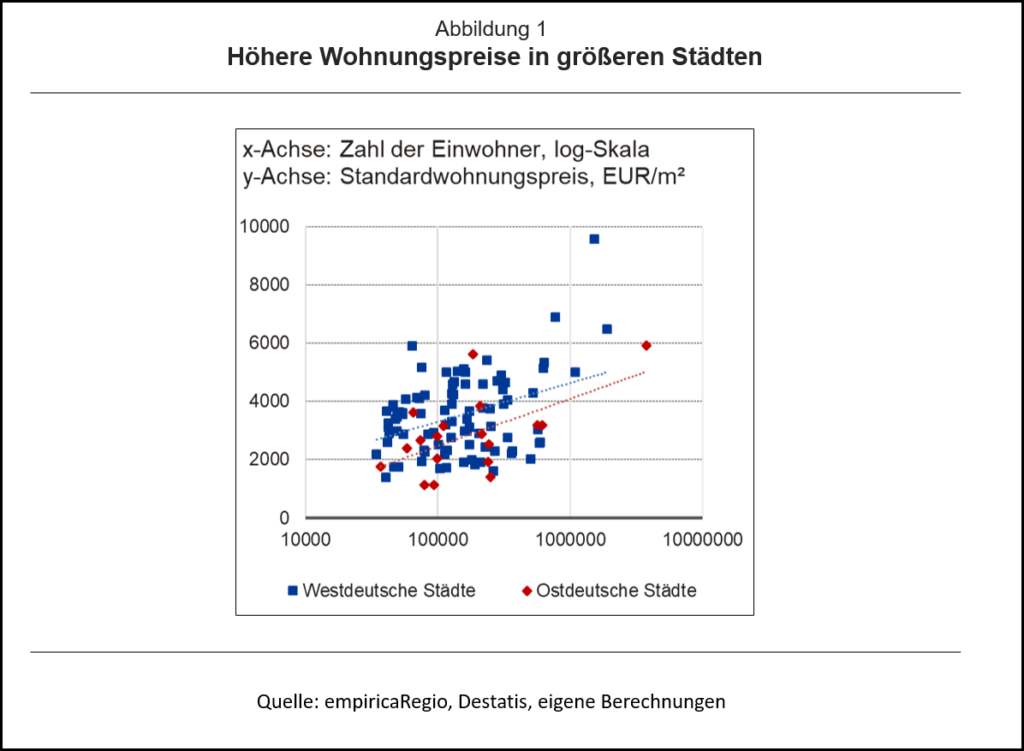

Kleine Kinder, kleine Probleme. Große Kinder, große Probleme. Diesen Spruch haben Eltern schon hundert Mal gehört und wahrscheinlich auch selbst benutzt. Und mindestens genauso häufig wird der Spruch für andere Analysegegenstände adaptiert, auch für die Wohnungsmärkte: Kleine Städte, kleine Preise. Große Städte, große Preise. Das klingt plausibel. Schaut man auf die kreisfreien Städte in Deutschland, werden die höchsten Bestandswohnungspreise für eine Standardwohnung tatsächlich in den größten Städten gezahlt, allen voran München, Frankfurt, Berlin und Hamburg.[1]

Und wenn man eine einfache Regressionsgerade durch die Punktewolken (hier ost- und westdeutsche Städte getrennt) legt, lässt sich tatsächlich ein (schwach signifikant) positiver Zusammenhang feststellen.

Doch aus drei Gründen müssen Immobilieninvestoren vorsichtig sein, aus dieser einfachen Regression die Investitionsempfehlung abzuleiten, man solle nur in die großen, sogenannten A-Städte investieren, weil es dort nicht nur hohe Liquidität, sondern auch hohe Wertzuwächse gibt. Erstens wurde hier natürlich nur eine einfache Regression geschätzt, und univariate Analysen greifen meistens zu kurz. Zweitens ist dieser Zusammenhang v. a. auf die wenigen Ausreißer mit sehr hohen Einwohnerzahlen zurückzuführen. Drittens stellt diese Betrachtungsweise letztlich einen Blick in den Rückspiegel dar und ließe sich allenfalls dann als Empfehlung umformulieren, wenn große Städte auch dauerhaft eine höhere Dynamik entfalten würden.

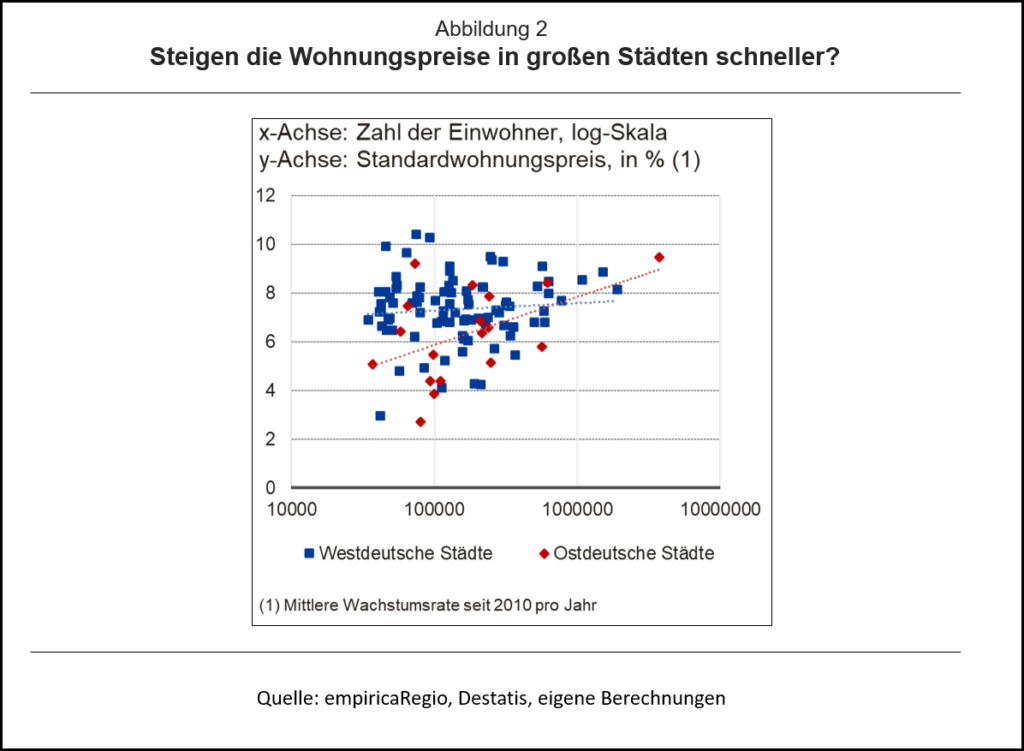

Tatsächlich lässt sich nicht einmal feststellen, dass die Wohnungspreise in großen Städten im letzten Aufschwung (von 2010 bis 2022) besonders schnell gewachsen sind; es gab eine Reihe kleinerer Oberzentren, deren Preiswachstum sogar oberhalb jenes der A-Städte lag. Für die westdeutschen Städte lässt sich für diese Periode kein Zusammenhang zwischen der Stadtgröße und der mittleren jährlichen Wertentwicklung erkennen. Für ostdeutsche Städte wird der verbliebene positive Zusammenhang v. a. durch die Sonderrolle Berlins getragen.

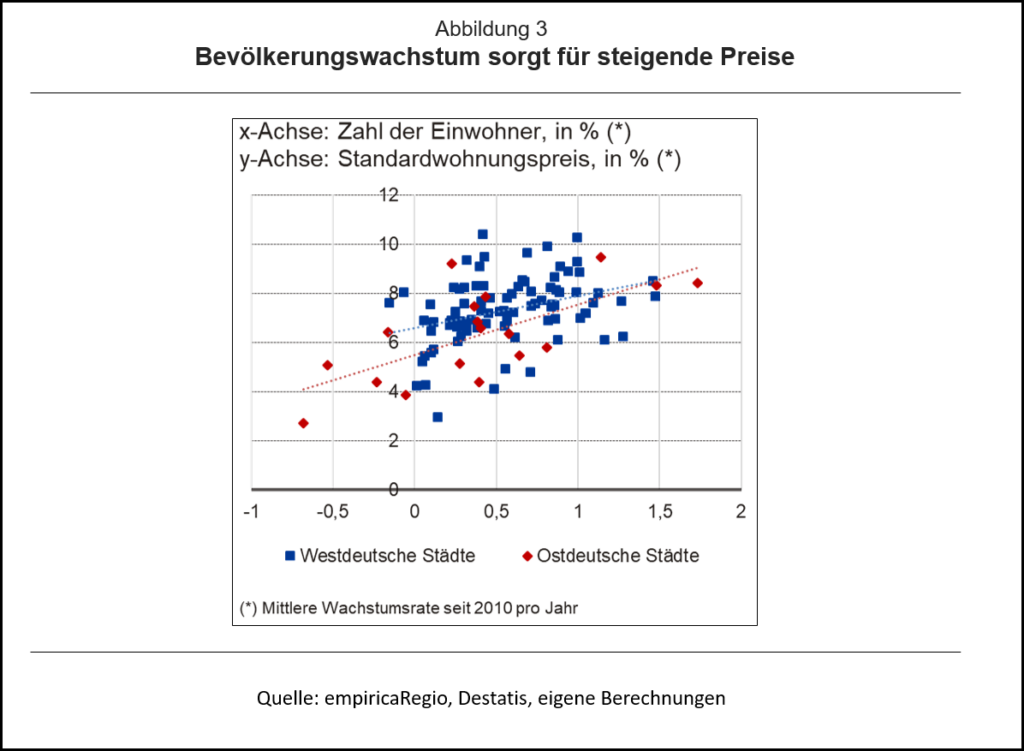

Dies bedeutet dann aber auch, dass es viel entscheidender ist, auf die Veränderung der Einwohnerzahl, und nicht auf die schiere Größe, zu achten, denn hier ist der positive Zusammenhang tatsächlich deutlicher ausgeprägt, und dies ist auch plausibel: Die Veränderung der Hauspreise wird durch die Veränderung der Nachfrage bestimmt. Die Größe kommt allenfalls dort zum Tragen, wenn es keinerlei Nachverdichtungs- oder Expansionsmöglichkeiten mehr gibt und wenn es monozentrische Städte sind, bei denen die besten Lagen in einem eng umgrenzten Innenstadtgebiet liegen.

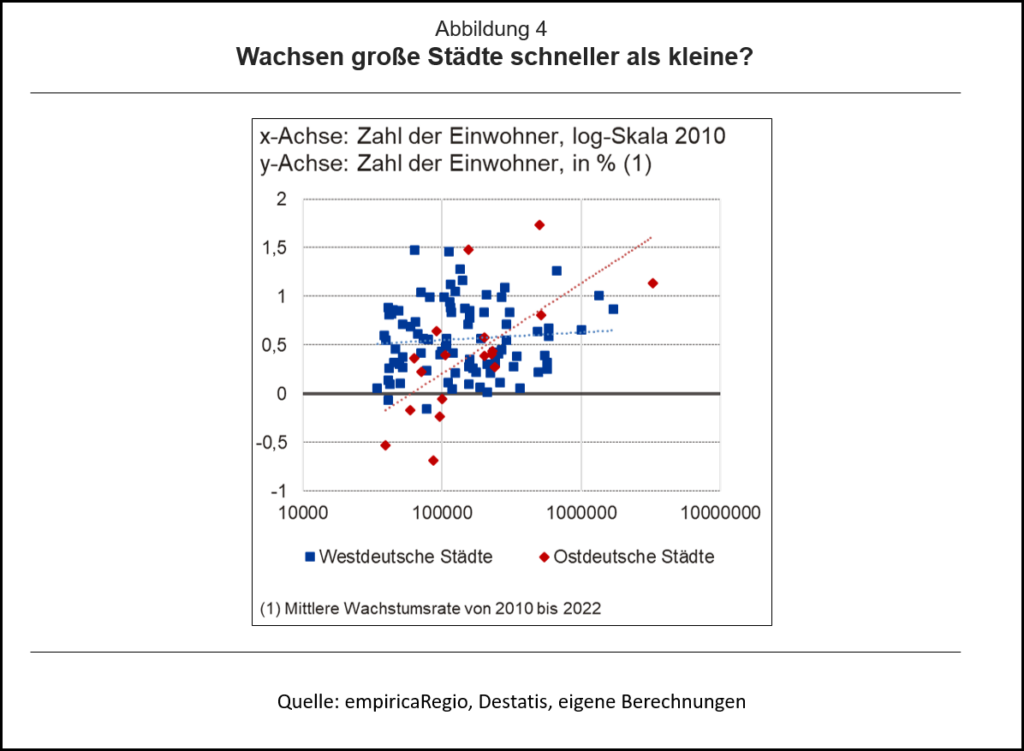

Tatsächlich ist es aber so, dass gerade die Vielfalt der deutschen Städte auch vielfältige Wachstumsprozesse ermöglicht. Das Bevölkerungswachstum in den Städten ist häufig nicht größenabhängig, sondern folgt fast schon idiosynkratischen Prozessen: Ausweisung von Bauland, Erfolg von Unternehmen, infrastrukturelle Ausbauten, bildungspolitische Weichenstellungen, sonstige Annehmlichkeiten. Hier wirken also Gesetzmäßigkeiten à la Gibrat, wonach die Größe einer Stadt eben nicht positiv mit der Wachstumsrate korreliert.

Und doch lohnt auch hier genaues Hinsehen: Spätestens seit Glaeser et al. (2010) gezeigt haben, dass die Gültigkeit des Gibrat’schen Gesetzes für Stadtentwicklungsprozesse auch keinen Ewigkeitsanspruch für die US-amerikanischen Städte hat, sollte betont werden, dass es Schocks geben kann, die zu einem deutlichen und auch lang anhaltenden Abweichen davon führen können. An dem letzten Schaubild wird dies für die deutschen Kreisstädte in Ost und West veranschaulicht. Das Gibrat’sche Gesetz lässt sich perfekt in den Daten für die westdeutschen Städte erkennen. Hier gibt es keine Größenabhängigkeit im Bevölkerungswachstum, zumindest nicht in dem hier untersuchten Zeitraum von 2010 bis 2022. Für die ostdeutschen Kreise – und dieses Mal nicht allein durch den Ausreißer Berlin begründet – lässt sich indes durchaus ein positiver Zusammenhang für diese Periode zeigen. Tatsächlich ist der Zusammenhang sogar noch stärker ausgeprägt, wenn Berlin aus dem Sample herausgenommen wird. Dies kann viele Gründe gehabt haben, die meisten dürften mit den Anpassungsprozessen der deutschen Einheit zusammenhängen, die in einer ersten Phase zu einem starken Bevölkerungsrückgang in allen ostdeutschen Regionen einhergingen und in einer zweiten Phase mit einem spürbaren Erstarken der Ballungsräume. Diese Aufholprozesse der Wachstumskerne erfolgten nicht flächendeckend, sondern waren auf die größeren Städte konzentriert, die zudem aufgrund der sehr entspannten Wohnungsmärkte stärker als westdeutsche Städte zusätzliche Einwohner aus den Umlandregionen aufnehmen konnten.

Zusammenfassend ist wohl nicht die einfache Investorendaumenregel richtig, man würde nur in den großen Städten mit Immobilieninvestitionen glücklich, sondern sogar das ungleich kompliziertere Wachstumsgesetz nach Gibrat, zumindest in der allgemeingültigen Auslegung. Daumenregeln helfen, aber eben nicht immer, v. a. nicht in einer Welt, in der mit spitzen Bleistiften gerechnet werden muss. Immerhin bleibt es richtig, dass größere Städte für Investoren Liquiditätsvorteile bieten – es gibt eben mehr Transaktionen. Doch dieser Vorteil dürfte in einer Welt wettbewerbsintensiver Kapitalmärkte eher die Rendite drücken.

Zum Weiterlesen:

Glaeser, E.L., Ponzetto, G.A.M., Tobio, K., (2012). Cities, Skills and Regional Change. In: Regional Studies, S. 1-37.

Just, T. Stephan, P. (2009). Die seltsam stabile Größenstruktur deutscher Städte. Das Zipfsche Gesetz und seine Implikationen für urbane Regionen. Deutsche Bank Research. Research Notes 31. Frankfurt a.M.

[1] Hier werden Angebotspreise für Standardwohnungen auf der Basis hedonischer Preiserfassungen für 106 deutsche Kreisstädte verwendet.

- Konjunktur- und Strukturrisiken in deutschen Immobilien-Assetklassen - 6. Oktober 2025

- Was Schwarz-rot verspricht (5)

Bezahlbar, verfügbar, umweltverträglich

Der Koalitionsvertrag verspricht eine moderate Neuausrichtung der Wohnungspolitik - 22. April 2025 - Wirtschaftspolitik neu ausrichten (10)

Belastungen für den Wohnungsbau reduzieren - 11. Februar 2025