Historisch betrachtet ist die Verlagerung des Arbeitsplatzes in die eigenen vier Wände eine Rückverlagerung. Vor Beginn der industriellen Revolution war es der Normalfall, dass Arbeitsplatz und Wohnsitz identisch waren. Der Bauer war gebunden an seine Scholle, der Weber erstellte daheim selbstständig Textilien im Auftrag eines Verlegers. Auch die Handwerker in den Städten hatten ihren Arbeitsbereich üblicherweise in ihr eigenes Haus integriert. Erst mit der industriellen Revolution und dem Entstehen von Fabriken begann der Trend, zur Arbeit „zu gehen“. Der Arbeitsplatz entfernte sich räumlich vom Wohnort. Ursächlich hierfür war, dass Maschinen, Anlagen und Fließbänder, die zum Arbeitsprozess benötigt wurden, im heimischen Wohnraum keinen Platz fanden. Mit dem Trend zur Dienstleistungsgesellschaft und den neuen Kommunikationsmöglichkeiten entfällt mittlerweile wieder für viele Arbeitsplätze die Notwendigkeit, eine Fabrik aufzusuchen. Die benötigten Maschinen und Anlagen – ein PC mit Internetverbindung – lassen sich überall daheim aufstellen. Eine Rückverlagerung der Arbeit in die heimische Wohnung ist daher nicht nur vielfach möglich, sondern erscheint auch sinnvoll, weil damit Mobilitätskosten vermieden werden können.

Die Frage, ob Home-Office zunehmend genutzt werden sollte oder nicht, spaltet in Deutschland jedoch Arbeitgeber und Arbeitnehmer (siehe zu dieser Diskussion beispielsweise die Beiträge bei Business Punk (2024) und Voss mit seinem Beitrag bei National Geographic (2024) sowie meinen eigenen Beitrag hierzu (2024)). Dies kann zwei Gründe haben, die vermutlich beide von Relevanz sind: Erstens fällt die Wahrnehmung der Vorteile und Nachteile einer Rückverlagerung ins Home-Office bei den Führungskräften und den Beschäftigten unterschiedlich aus, und zweitens treffen die Vor- und Nachteile des Home-Office die beiden Gruppen in unterschiedlicher Weise. Mobilitätskosten für den Arbeitsweg trug bislang ausschließlich der Beschäftigte. Diese entfallen nahezu ersatzlos, wenn im Home-Office gearbeitet wird. Finanziell nachteilig für den Beschäftigten im Home-Office könnten allenfalls Grauzonen im Versicherungsschutz sein, weil Arbeitsunfälle schwerer nachweisbar sind und der Versicherungsschutz am Arbeitsplatz damit nicht immer greift. Etwaige Probleme mit dem Versicherungsschutz, sei es bei Arbeitsunfällen im Home-Office oder bei Unfällen auf dem Arbeitsweg, werden von den Beschäftigten jedoch gerne in ihrem subjektiven Kosten-/Nutzenkalkül verdrängt und sind deshalb für ihre subjektive Einschätzung der Nachteile des Home-Office selten relevant. Der Wegfall der finanziellen wie zeitlichen Mobilitätskosten sorgt dafür, dass sich dem Beschäftigten ein hoher Anteil von Arbeit aus dem Home-Office als vorteilhaft darstellt.

Von diesem Wegfall der Mobilitätskosten profitiert der Arbeitgeber kaum. Lediglich Jobtickets, welche manche Unternehmen freiwillig zahlen, sorgen dafür, dass zumindest ein Teil der Mobilitätskosten von einigen Arbeitgebern getragen wird. Nun könnte eingewendet werden, dass die Arbeitgeberseite bei einer räumlichen Trennung von Arbeitsplatz und Wohnsitz Kosten für die Bereitstellung des Arbeitsplatzes zu tragen hat, die bei einer Verlagerung ins Home-Office entfallen. Dieser Einwand trägt jedoch nicht weit, denn die deutsche Gesetzgebung macht den Arbeitgeber auch im Home-Office für die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes zumindest mitverantwortlich. Diese Mitverantwortung lässt sich gut an den Regeln zur gesetzlich definierten Telearbeit verdeutlichen. Telearbeit ist definiert als eine ortsgebundene Bildschirmarbeit im privaten Bereich des Beschäftigten, an welchem die Arbeitsstättenverordnung einzuhalten ist. Damit ist das Unternehmen auch am heimischen Arbeitsplatz für den Arbeitsschutz der Beschäftigten verantwortlich. Auch wenn diese Verantwortung für Home-Office (soweit es sich nicht um Telearbeit handelt) letztlich noch nicht geklärt worden ist, so ist doch aus Arbeitgebersicht zu erwarten, dass zusätzliche Kosten entstehen werden, um diesen Arbeitsplatz mitzufinanzieren. Hinzu kommt, dass er häufig genug den betrieblichen Arbeitsplatz nach wie vor bereitstellt. Der Arbeitgeber hat folglich durch Home-Office höhere Kosten, während die Kosten bei den Beschäftigten durch den Wegfall des Pendelns sinken.

Damit enthält die Diskussion um die Nutzung von Home-Office eine Verteilungskomponente bezüglich der Kosten und des Nutzens von Home-Office. Die Frage, wie viel Home-Office wünschenswert ist, hängt davon ab, welcher Gruppe die Vorteile eher zugutekommen und welche Gruppe die Nachteile trifft. Dass in Deutschland eher die Arbeitnehmer Home-Office befürworten, darf zur Vermutung Anlass geben, dass sie auch diejenige Gruppe sind, der aus dem Home-Office Vorteile erwachsen.

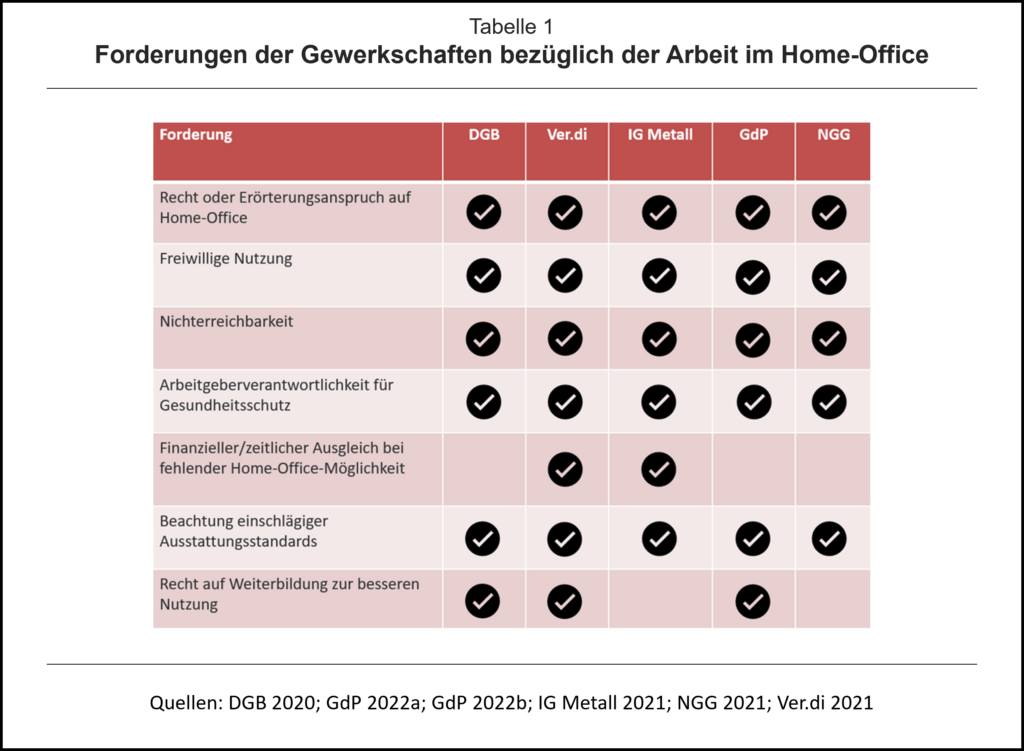

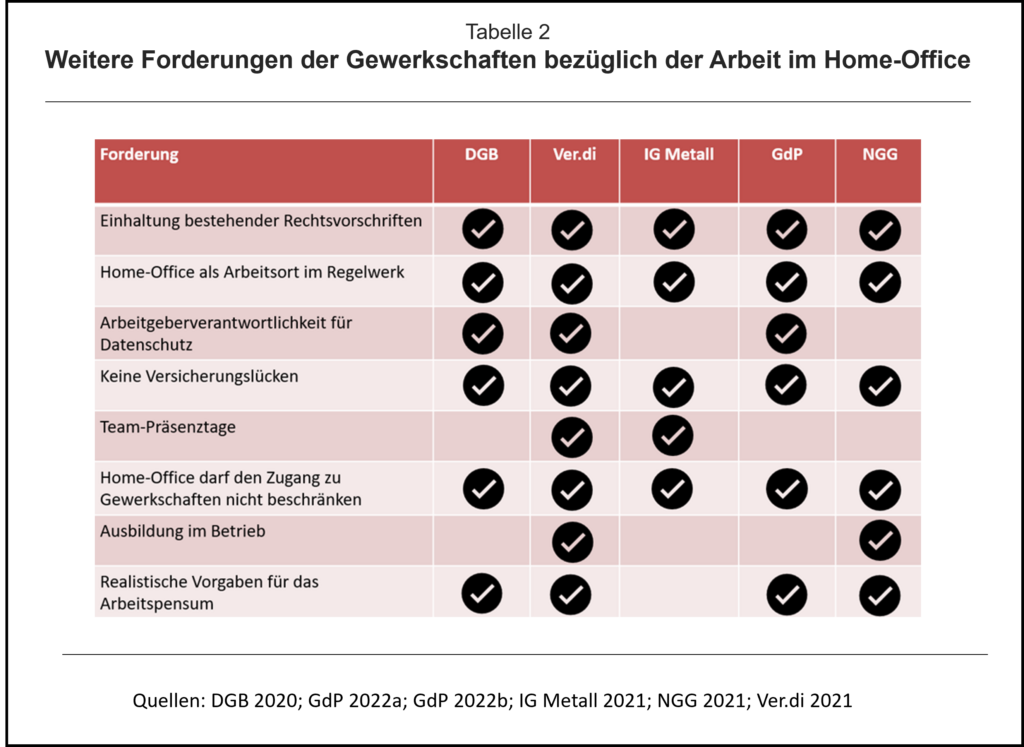

Aus der Perspektive der Arbeitnehmer sind dennoch viele Regelungen, die die Nutzung von Home-Office betreffen, nach wie vor unzureichend ausgestaltet. Die Gewerkschaften fordern das grundlegende individuelle Recht der Beschäftigten auf Home-Office, soweit faktische Umsetzbarkeit vorliegt. Sie verlangen zudem Kostenübernahmen seitens der Arbeitgeber, beispielsweise für eine umfangreiche Ausstattung des häuslichen Arbeitsplatzes unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes. Auch für den Datenschutz im Home-Office soll die Arbeitgeberseite verantwortlich sein. Für die Beschäftigten, deren Tätigkeit nicht mit der Arbeit im Home-Office vereinbar ist, soll es Ausgleichsmaßnahmen wie finanzielle Leistungen oder zusätzliche freie Tage geben, weil diese ja auf die Vorteile des Home-Office verzichten müssen. Auch formulieren die Gewerkschaften den Anspruch auf gesetzlich verbindliche Regelungen zum Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeiten und auf einen umfassenden Versicherungsschutz im Home-Office. Bestehende Rechtsvorschriften, beispielsweise in Bezug auf das Arbeitszeitgesetz, sollen auch bei der Arbeit von daheim Anwendung finden. Die nachfolgenden Tabellen 1 und 2 bieten eine Übersicht über die einzelnen Forderungen der Gewerkschaften hinsichtlich der Arbeit im Home-Office aus den vergangenen Jahren.

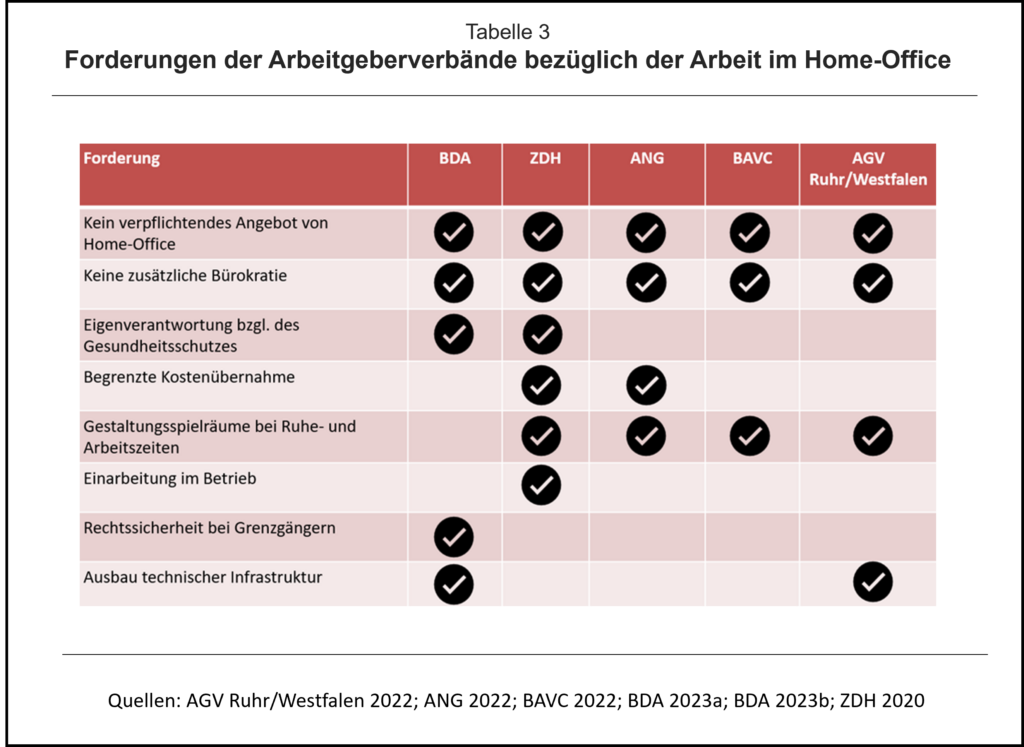

Die Forderungen der Gewerkschaften stoßen bei vielen Arbeitgebern auf Ablehnung. Dies geschieht oftmals aufgrund zusätzlich anfallender Kosten oder bürokratischen Aufwandes, die ihnen durch die Nutzung von Home-Office entstehen. Zusätzliche gesetzliche Regelungen und damit ein erhöhter bürokratischer Aufwand sollen vermieden und stattdessen auf die Eigenverantwortung der Beschäftigten und auf gegenseitiges Vertrauen gesetzt werden. Die Arbeitgeberverbände sehen allerdings eine Möglichkeit zur Verbesserung der Bedingungen im Home-Office im Ausbau der technischen Infrastruktur zur Datenübertragung, die staatlich gefördert werden soll. Die nachfolgende Tabelle 3 bietet einen Überblick über die Forderungen der Arbeitnehmerverbände hinsichtlich der Arbeit im Home-Office.

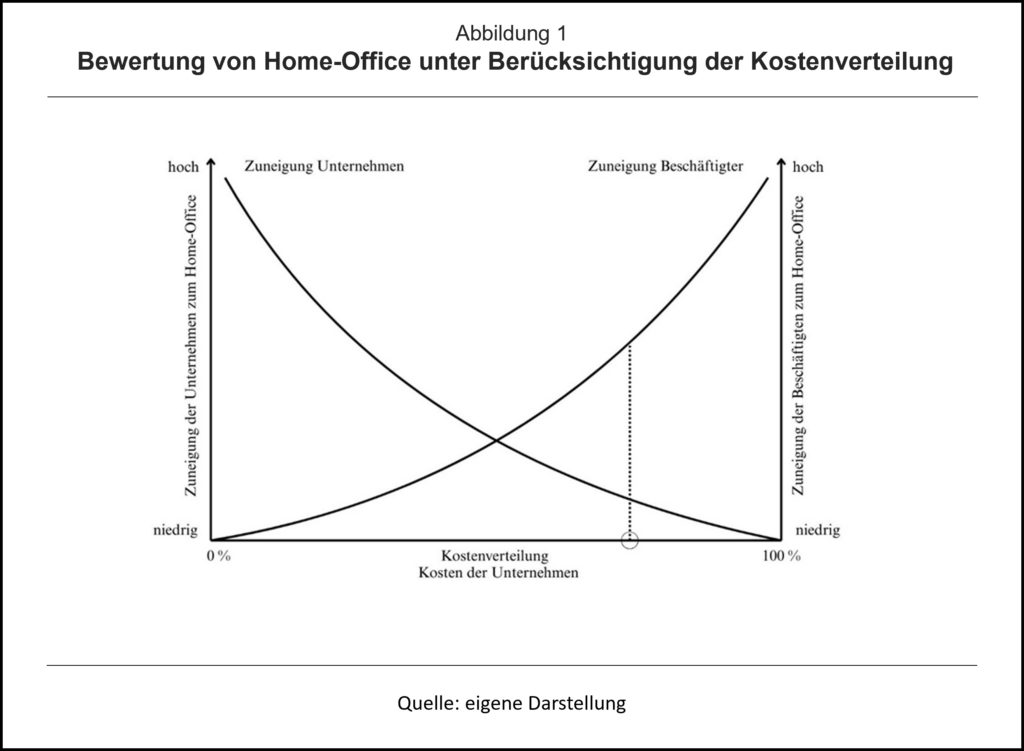

Insgesamt fällt bei der Sichtung der Forderungen direkt auf, dass es sich vielfach um einen Wunsch nach Zuordnung einer finanziellen Belastung oder eines bürokratischen Aufwandes handelt. Ordnet man die Kosten eher den Unternehmen zu, nimmt die Zuneigung der Unternehmen zum Konzept des Home-Office ab. Schiebt man den Regler der Kostenaufteilung hingegen in Richtung einer Belastung der Beschäftigten, steigt die Zuneigung der Unternehmen zum Home-Office, wohingegen die Zuneigung der Beschäftigten zum Home-Office abnehmen wird (vgl. Abb. 1). Derzeit tragen die Unternehmen anteilig deutlich mehr Kosten, dementsprechend ist die Zustimmung auf Beschäftigtenseite höher als auf Unternehmerseite. Ein Optimum muss hier nicht erreicht werden – doch soll die gegenwärtige Ablehnung der Arbeitgeberseite gemildert werden, um hier eine höhere Zustimmung zum Home-Office zu erreichen, wäre eine Reduktion des Unternehmensanteils an den Kosten wünschenswert. Weitere Belastungen der Unternehmen werden den Konflikt um Home-Office eher verschärfen.

Damit entpuppt sich die Diskussion um die Forderung nach Home-Office in Deutschland in erster Linie als ein Verteilungskampf zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, in dem derzeit die Arbeitnehmerseite die Oberhand hat, was sich an der höheren Zuneigung zum Home-Office unter den Beschäftigten im Vergleich zu den Beliebtheitswerten in den Unternehmen ablesen lässt.

Anmerkung: Eine ausführliche Version dieses Artikels findet sich im zum Ende des Jahres erscheinenden Jahresband des Fachbereichs Wirtschaft und Gesellschaft der Jade Hochschule (vgl. Neumann, 2025).

Quellen

AGV Ruhr/Westfalen (2022): Arbeitgeber kritisieren Pläne zum Rechtsanspruch auf Home-Office. Abgerufen von https://www.agv-bochum.de/fileadmin/user_upload/downloads/pressemitteilungen/2022-01-13_PM_Home-Office.pdf.

ANG – Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (2022): ANG-Jahresbericht. Nahrung und Genuss 2022. Abgerufen von https://www.ang-online.com/files/pub/Fakten/ANG-Report%20Nahrung%20und%20Genuss/ANG_Jahresbericht_gesamt_2022.pdf.

BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2023a): BDA-Positionspapier „Mobile Arbeit“. Abgerufen von https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/2023/03/bda-arbeitgeber-positionspapier-Mobile-Arbeit-2023_01_24.pdf.

BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2023b): Mobile Arbeit erleichtern und nicht bürokratisieren. Abgerufen von https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/2023/05/bda-arbeitgeber-positionspapier-kurzversion_mobile_arbeit-2023_05_11.pdf.

BAVC – Bundesarbeitgeberverband Chemie (2022): Mobiles Arbeiten nur auf freiwilliger Basis. Rechtsanspruch ist ein Irrweg. Abgerufen von https://www.bavc.de/downloads/TopThemen/OnePager-Mobiles-Arbeiten-2022-04-20.pdf.

Business Punk (2024): Homeoffice-Debatte – Die gespaltene Sichtweise von Unternehmen und ihren Mitarbeitenden. Abgerufen von https://www.business-punk.com/2024/01/homeoffice-debatte-die-gespaltene-sichtweise-von-unternehmen-und-ihren-mitarbeitenden/, Zugriff: 21.04.2025.

DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund (2020): Positionspapier des DGB für einen gesetzlichen Ordnungsrahmen für selbstbestimmtes mobiles Arbeiten inklusive Homeoffice. Abgerufen von https://www.dgb.de/search?display_page=7&end_date=2999-12-31&search_text=positionspapier&start_date=1900-01-01.

GdP – Gewerkschaft der Polizei (2022a): Ratgeber. Dienstvereinbarungen für gute flexible Arbeit bei der Polizei. Abgerufen von https://www.gdp.de/Bundesvorstand/Dokumente/Positionspapiere/220509_GdP_Pos_Gute_flexible_Arbeit_Ratgeber.pdf.

GdP – Gewerkschaft der Polizei (2022b): Positionspapier. Gute flexible Arbeit bei der Polizei. Abgerufen von https://www.gdp.de/Bundesvorstand/Dokumente/Positionspapiere/220509_GdP_Pos_Gute_flexible%20Arbeit.pdf.

Neumann, M. (2024): Potenzielle Konflikte bei der Nutzung von Home-Office. Ergebnisse einer Unternehmensfallstudie. WiST – Zeitschrift für Studium und Forschung 53 (12), 16-22.

Neumann, M. (2025): Home-Office als Verteilungskonflikt: Die Forderungen der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände im Lichte des Verteilungskampfes, Jahresband des Fachbereichs Wirtschaft und Gesellschaft der Jade Hochschule, noch nicht erschienen.

NGG – Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (2021): Positionspapier „Mobiles Arbeiten“. Abgerufen von https://www.ngg.net/fileadmin/Hauptverwaltung/Redaktion_Webseite_ngg.net/PDFs/20210701_Clean_Positionspapier_Mobile_Arbeit_Intranet_Internet_in_Bearbeitung.pdf.

IG Metall (2021): Positionspapier. Mobiles Arbeiten – Anforderungen aus Sicht der IG Metall. Abgerufen von https://duesseldorf-neuss.igmetall.de/w/files/news/2021_09_mobiles_arbeiten_positionspapier_der_ig_metall.pdf.

Ver.di (2021): HOME OFFICE – Ein Positionspapier. Abgerufen von https://oeffentliche-private-dienste.verdi.de/++file++63bf9e43a83b90e005dc146a/download/verdi_Sozialversicherung_BFG-Arbeitsverwaltung_2021_Positionspapier-Homeoffice.pdf.

Voss, J. (2024): Zurück ins Büro: Ist das Homeoffice gescheitert? National Geographic. Abgerufen von https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2024/04/zurueck-ins-buero-ist-das-homeoffice-gescheitert, Zugriff: 21.04.2025.

ZDH – Zentralverband des Deutschen Handwerks (2020): Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur mobilen Arbeit (Mobile Arbeit- Gesetz-MAG) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Abgerufen von https://www.zdh.de/fileadmin/Oeffentlich/Soziale_Sicherung/Positionen/rs18320_Anlage_ZDH_Stellungnahme_Mobile_Arbeit_Gesetz.pdf.

- Home-Office als Verteilungskampf - 21. August 2025

- Der schwindende Gewerkschaftszugang im Homeoffice - 18. Januar 2025

- Homeoffice und Produktivität - 9. Juli 2024