Ein wuchernder Staat hat die deutsche Wirtschaft träge gemacht und ihre Wettbewerbsfähigkeit unterwandert. Marktwirtschaftliche Reformen sind überfällig.

1. Wachsende Herausforderungen und sinkende Leistungsfähigkeit

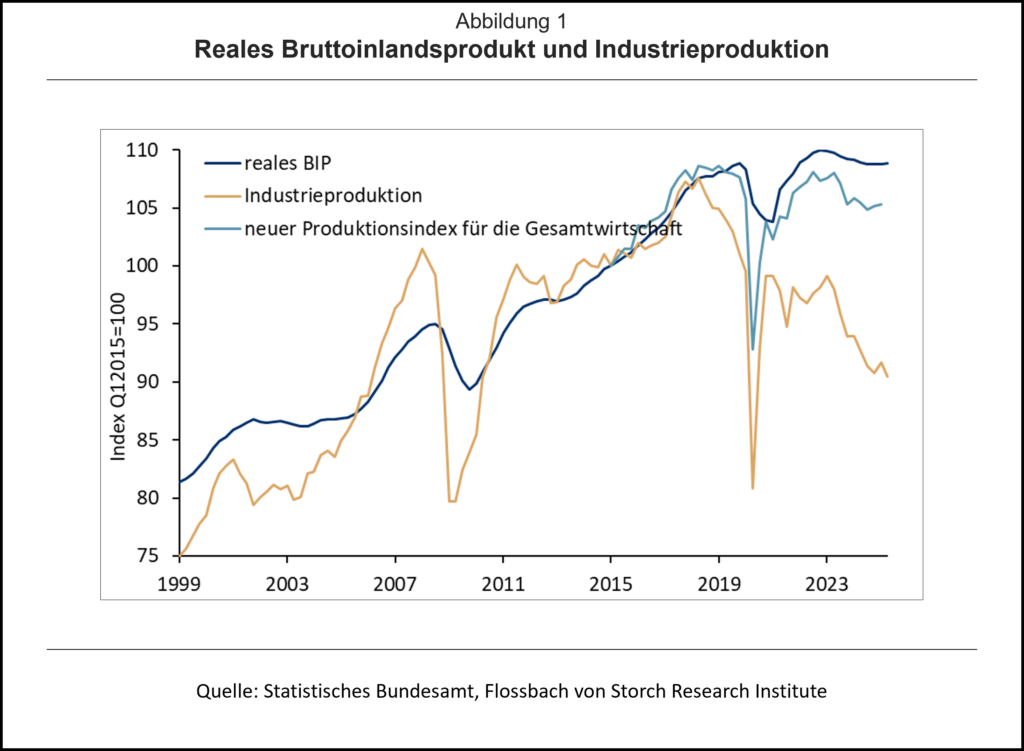

Es dürfte wenigen verborgen geblieben sein, dass der Standort Deutschland rasant an Attraktivität verloren hat. Seit 2019 kommt das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr vom Fleck und die Industrieproduktion sinkt (siehe Abbildung 1). Auch für die Zukunft ist keine Besserung in Sicht. Der neue Index für die Gesamtwirtschaft, der die wirtschaftliche Entwicklung ohne den staatlichen Sektor (öffentliche Verwaltung, Gesund und Bildung) erfasst, ist hinter dem Bruttoinlandsprodukt zurückgeblieben.

Mit einer fallenden Industrieproduktion, einer alternden Gesellschaft, einer maroden Infrastruktur, einer mangelnden Verteidigungsbereitschaft und einem aufgeblähten Staatsapparat ist Deutschland unvorbereitet für die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz, welche viele Arbeitsplätze überflüssig machen wird.

Mit Russlands Ukrainekrieg und der US-amerikanischen Zollpolitik ergeben sich zusätzliche Lasten aus geopolitischen und geoökonomischen Spannungen. Was sind die Gründe für die wirtschaftliche Schwäche in einer Zeit, wo man diese wirklich nicht gebrauchen kann? Und was kann die Regierung in Berlin besser machen? Eine Ursachenanalyse ist die Grundlage für die richtige Therapie.

2. Eine marode Infrastruktur und ein erodierendes Bildungssystem

Es ist weithin bekannt, dass die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland nicht mehr die beste ist. Die physische Infrastruktur (Straßen, Brücken, Bahnverkehr) ist marode, so dass Deutschland von seinem Spitzenplatz zurückfällt. Viele Städte wirken runtergekommen, weil die Pflichtausgaben für Soziales den Kommunen keinen Raum mehr für Stadtpflege lassen.

Die digitale Infrastruktur ist in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern unterentwickelt. Die Regulierung der Künstlichen Intelligenz durch den EU KI Act lässt ein weiteres Wettbewerbshindernis erwarten. Aufgrund einer verfehlten Klimapolitik ist der Strompreis im internationalen Vergleich hoch, was zum Wettbewerbsproblem für die gesamte Industrie geworden ist.

Auch die Bildung erodiert, obwohl diese für Deutschlands als rohstoffarmes Land das wichtigste Kapital ist. Die Anforderungen an den Schulen werden stetig zurückgenommen, so dass die Ergebnisse bei den PISA-Tests stark abgefallen sind. Das Hochschulsystem, für das es keine Pisa-Tests gibt, könnte bei genauem Hinsehen ähnliche Defizite aufweisen. Die deutliche Ausweitung der Studienplätze seit 2007 um rund eine Million ist mit dem Rückgang der Anzahl der Lehrlinge einher gegangen, was ein Problem für die Klein- und Mittelunternehmen geworden ist.

3. Ein wachsender, aber unproduktiver Staat

Seit der Jahrtausendwende ist der deutsche Staat stark gewachsen. Die Staatsquote liegt bei knapp 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Anteil der Erwerbstätigen im öffentlichen Sektor hat sich stetig erhöht (siehe Abbildung 2), obwohl die Erwerbstätigen im privaten Sektor deutlich produktiver sind.

Zwar kann der Staat durch die Bereitstellung öffentlicher Güter wie einem verlässlichen Rechtsrahmen und innere Sicherheit die Wirtschaftsleistung erhöhen. Doch kann er auch durch übermäßige Umverteilung und Regulierung das Wachstum schädigen, da dann Leistungsanreize schwinden. Je finanzkräftiger der Staat, desto mehr richten Unternehmen ihre Aktivität auf die Erlangung von Subventionen und von für sie vorteilhaften Regulierungen aus. Kein Wunder also, dass die deutsche Wirtschaft träge geworden ist.

Seit der Jahrtausendwende hat die soziale Sicherung Infrastruktur und Verteidigung als Staatsaufgaben zunehmend verdrängt. Hohe Steuer- und Abgabenlasten sowie meist von der Europäischen Union ausgehende Regulierungen bremsen das Wachstum aus. Die EU will im Rahmen der sogenannten Taxonomie alle Unternehmen nach Umwelt- und Klimakriterien klassifizieren und danach Kredite vergeben. Das klingt wie Planwirtschaft, die bekannterweise gescheitert ist.

Das Kapital und die Leistungsträger wandern inzwischen zunehmend ab. Seit der Jahrtausendwende hat das Nettoauslandsvermögen als Ergebnis persistent hoher Kapitalabflüsse stetig auf zuletzt rund 3.500 Milliarden Euro zugenommen. Seit 2005 sind netto gut eine Million deutsche Staatsbürger ausgewandert, die in Zeiten des Arbeitskräftemangels der deutschen Wirtschaft fehlen. Gleichzeitig hat sich die Zuwanderung in die Sozialsysteme beschleunigt, was hohe Kosten verursacht hat.

4. Makroökonomische Ursachen für den Wettbewerbsverlust

Das Wachstum des unproduktiven Staates geht auf eine Lockerung der Budgetrestriktion durch die Europäische Zentralbank zurück. Deren lange sehr expansive Geldpolitik hat u.a. durch umfangreiche Staatsanleihekäufe einen deutlichen Anstieg der Staatseinnahmen bewirkt, von 1091 Milliarden Euro im Jahr 2007 auf 1713 Milliarden Euro im Jahr 2021. Bei der resultierenden Ausweitung der Sozialausgaben haben die Regierungen das Investieren vergessen.

Dauerhaft niedrige Zinsen und steil steigende staatlichen Subventionen haben den Druck auf Unternehmen reduziert, Effizienzgewinne und Innovationen voranzubringen. Die Produktivitätsgewinne gingen zurück. Manche sagen, dass die Unternehmen am Tropf des Staates zombifiziert sind. Die expansive Geld- und Finanzpolitik hatte Verteilungseffekte zugunsten großer Unternehmen und Verwaltungszentren, was einen Keil in die Gesellschaft getrieben hat.

Die Erosion der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hat den Umweg über die Arbeitsmärkte genommen. Der Staat hat durch den Ausbau der sozialen Sicherung das Angebot auf dem Arbeitsmarkt verknappt. Mit dem immensen Ausbau der Beschäftigung im öffentlichen Sektor (öffentliche Verwaltung, Bildung, Gesundheit) – plus 2,8 Millionen seit 2008! – hat er die Nachfrage am Arbeitsmarkt erhöht. Das Ergebnis ist ein Fach- und Arbeitskräftemangel, der die Lohnstückkosten nach oben getrieben hat.

5. Wirtschaftspolitische Empfehlungen

Es wird immer wieder im geopolitischen Wettbewerb mit den USA, China und Russland ein starkes Europa gefordert. Deshalb ist es ein schlechter Plan, in der Wirtschaftsrechnung die Industrieproduktion durch mehr Beschäftigte im öffentlichen Sektor zu ersetzen, deren Beitrag zur Wirtschaftsleistung an der Grundlage ihrer Lohnkosten errechnet wird. Geopolitischer und geoökonomischer Einfluss begründen sich auf wirtschaftlicher Stärke, die nur durch wirtschaftliche Freiheit, also durch weniger – und nicht mehr! – Staat zu erreichen ist.

Bis zur Jahrtausendwende hat eine marktwirtschaftliche Ordnung in Deutschland ausreichend Ressourcen geschaffen, um den Sozialstaat, die Verteidigung und eine gute Infrastruktur auch ohne ausufernde Schulden und Inflation zu finanzieren. Eine wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft mit einem schlanken Staat machte einst Deutschland zu einer Weltwirtschaftsmacht, die Europa wirtschaftlich und politisch stabilisiert hat.

Es braucht eine stabilitätsorientierte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, deutliche Ausgabenkürzungen des deutschen Staates (statt neuer Schulden) sowie eine umfassende Deregulierung der EU, die den Unternehmen in Deutschland wieder Luft für freie Entscheidungen und Eigenverantwortung gibt. Die Steuer- und Abgabenlast müsste durch eine Kürzung des Staatskonsums sinken, um die Produktivitätspotenziale von Künstlicher Intelligenz zur Sicherung des Sozialstaates nutzen zu können.

Literatur

Duarte, Pablo / Gehringer, Agnieszka / Mayer, Thomas / Schnabl, Gunther 2025: Der Standort Deutschland fällt zurück – eine Ursachenanalyse und wirtschaftspolitische Empfehlungen. Flossbach von Storch Research Institute 11.9.2025.

Schnabl, Gunther 2024: Deutschlands fette Jahre sind vorbei. FinanzBuch Verlag, München.

- Umverteilung von Jung zu Alt – macht das Sinn? - 13. Dezember 2025

- Der Standort Deutschland fällt zurück

Woran liegt das? Und was ist die Lösung? - 15. September 2025 - Was Schwarz-Rot verspricht (8)

Wachstumslokomotive oder Wachstumsbremse? - 14. Mai 2025