Internationale Migration und das Transfersystem

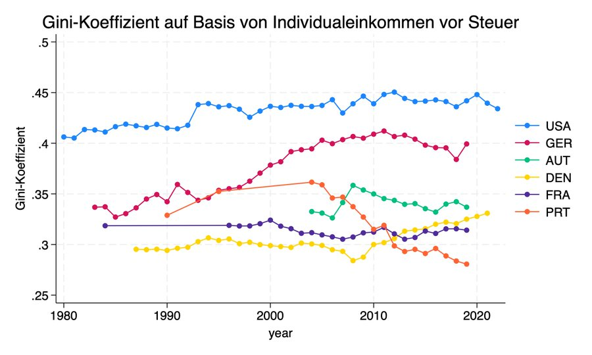

Begrenzung der Abwanderung von Fachkräften und der übermäßigen Inanspruchnahme des Sozialstaates?

Mit der Einführung von Kompensationszahlungen bei der Migration könnte die internationale Migration effizient gestaltet werden.