Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der Deflation. In jüngster Zeit hat es viel zu tun, denn es muss eine EZB-Politik rechtfertigen, die ohne Hilfe des Gespenstes vielleicht sogar als verantwortungslos angesehen werden könnte.

Die Furcht vor der Deflation ist in Wissenschaft und Politik weit verbreitet. Allerdings wird selten deutlich, was denn die genauen Mechanismen sein sollen, mit denen die Deflation die Wirtschaft in die Rezession treibt. Eher reflexartig wird vorgetragen, bei fallenden Preisen würden Konsumenten und Investoren ihre geplanten Ausgaben zurückstellen, da sie auf weiter fallende Preise hofften. Dieses weitverbreitete Argument wird in diesem Beitrag kritisch hinterfragt und empirisch widerlegt.

I. Die Tobin-Hypothese

Deflation ist kein neues Phänomen, sondern war in früheren Jahrhunderten weitaus häufiger als heute. „Deflation was a common phenomenon in the pre-World War II period“ (Bordo/Filardo 2014, S. 26). In einer Volkswirtschaft mit goldgedeckter Währung beispielsweise, in der die Produktivitätsfortschritte in der Gesamtwirtschaft höher sind als die Produktivitätsfortschritte in der Goldgewinnung, ist ein trendmäßiges Absinken des Preisniveaus nahezu unvermeidlich. Zwar sind derartige Phasen immer wieder unterbrochen worden. Dennoch waren Inflationsphasen zu Zeiten edelmetallgedeckter Währungen eher die Ausnahme und Deflationsphasen eher die Regel (Bernanke/James 1991). Erst mit der Einführung des Papiergeldes drehten sich diese Relationen um. Jetzt wurde die Deflation zur seltenen Ausnahme, die zu vielfältigen Befürchtungen Anlass gab und gibt.

Eine traumatische kollektive Erfahrung, die bis heute nachwirkt, war die Deflation in den frühen 1930er Jahren, die als ein Hauptverursacher der tiefen Depression gesehen wurde, in die die Weltwirtschaft damals hineinstürzte. Bereits kurze Zeit danach legte Irving Fisher (1933) eine Theorie vor, weshalb seiner Ansicht nach eine Deflation mit depressiven Tendenzen einhergehen kann. Er argumentierte, dass bei einer allgemeinen Deflation sowohl die Güterpreise als auch die Einkommen der Wirtschaftssubjekte sinken würden, während die Altschulden davon unberührt blieben. Durch diese reale Aufwertung der Schulden könnten Unternehmen als auch Privathaushalte in die Insolvenz getrieben werden. Darüber hinaus könnten kreditfinanzierte Ausgaben behindert werden, wenn der Nominalzins bei seiner unteren Grenze von null angekommen ist und der Realzins damit der Deflationsrate entspricht. Liegt diese Deflationsrate über dem natürlichen Zins, wird die Investitionstätigkeit in einer Volkswirtschaft unter das gesamtwirtschaftlich optimale Ausmaß gedrückt.

Diese Argumentation von Fisher hat auch heute noch Bestand und wird auch von uns nicht angezweifelt. Sie kommt allerdings nur zum Tragen, wenn die Deflationsrate ein relativ großes Niveau erreicht, von dem wir im Euroland sicher weit entfernt sind. Damit relativiert sich nicht nur das Problem der zurückgedrängten Investitionen, sondern auch das Problem der Überschuldung. Denn auf einem Kapitalmarkt mit nicht allzu langen Zinsbindungsfristen werden die Nominalzinsen umso niedriger sein, je niedriger die gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungen ausfallen.

Bemerkenswert erscheint, dass das Argument der Kaufzurückhaltung, das in der heutigen Debatte so weit oben steht, bei Irving Fisher an keiner Stelle zu finden ist. Stattdessen findet es sich bei James Tobin (1998: 158): “A serious drawback to deflation (or disinflation) as an adjustment mechanism is its perverse effect on aggregate demand. Even if lower prices stimulate demand once prices have fallen, the process of falling prices is destabilizing. If you expect falling prices, you will postpone purchases, preferring to hold money rather than buy goods.“ Im gleichen Sinn schreibt Paul de Grauwe (2014) : „The risks that deflation engenders are well known. By creating expectations that prices will be lower next year it gives consumers incentives to postpone purchases. As a result, aggregate demand declines putting further downward pressure on prices.“

Wie populär diese Sichtweise ist, die wir im Folgenden als Tobin-Hypothese bezeichnen werden, zeigen die in Box 1 zusammengestellten, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebenden Zitate aus der Presse.

Nicht jedes Argument, das auf der makroökonomischen Ebene zutreffend ist, muss auch auf einzelwirtschaftlicher Ebene nachvollziehbar sein. Die postulierten Rückwirkungen einer gesamtwirtschaftlichen Deflation auf den gesamtwirtschaftlichen Konsum sollten allerdings, wenn sie denn zutreffen, nicht nur auf der makroökonomischen, sondern auch auf der mikroökonomischen Ebene zu beobachten sein. Damit wird es letztlich zu einer empirischen Frage, ob und in welchem Umfang sich Deflationserwartungen tatsächlich auf die Konsumentscheidungen auswirken werden. Genau hier liegt der Ansatzpunkt unserer weiteren Analyse.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

II. Preis- und Nachfrageänderungen auf der Mikroebene

Auf der Suche nach geeignetem Datenmaterial, anhand dessen sich nachvollziehen lässt, wie sich Preisveränderungen auf der Mikroebene auf das Konsumverhalten auswirken, ziehen wir die Daten des Statistischen Bundesamtes zur Berechnung des Verbraucherpreisindex heran, die nach den Verwendungszwecken des Individualkonsums untergliedert sind.

Zunächst haben wir geprüft, ob es in den vergangenen zwanzig Jahren in Deutschland überhaupt in nennenswertem Umfang Güter gegeben hat, bei denen die Preise trendmäßig gesunken sind. Dabei trat ein erstes überraschendes Ergebnis auf: Selbst auf der Ebene der 4-Steller, die insgesamt 78 Gütergruppen umfasst, lassen sich noch 13 Gütergruppen mit trendmäßig sinkenden Preisen. Als Trend haben wir dabei einen Zeitraum angesehen, der mindestens 5 Jahre beträgt und damit über die übliche Zeitspanne zwischen Boom und Rezession normaler Konjunkturzyklen hinausragt. Besonders ausgeprägt waren die Preisrückgänge bei Kaffee, Tee und Kakao (im Zeitraum von 1998–2004) sowie bei elektrischen und anderen Haushaltsgroßgeräten (im Zeitraum von 1994–2013).

In einem nächsten Schritt haben wir überprüft, ob die beobachteten trendmäßigen Preisrückgänge für einzelne Güter zu steigenden oder sinkenden Konsummengen in diesen Güterkategorien geführt haben. Für diese Analyse wäre die Untergliederung nach 4-Stellern zu grob gewesen, da sich innerhalb dieser Gruppen vermutlich viele Preistrends gegeneinander saldiert hätten. Auf Ebene der 10-Steller liegen Daten für insgesamt 578 Gütergruppen vor. Veröffentlicht werden die Preisindizes für diese Gütergruppen, allerdings keine Mengenindizes.

Das Statistische Bundesamt hat uns aber dankenswerterweise die Gewichtungsfaktoren für die Berechnung des gesamtwirtschaftlichen Verbraucherpreisindex zur Verfügung gestellt, und zwar ab dem Jahr 1995 in regelmäßigen 5-Jahres-Abständen; die aktuellsten Angaben betreffen also das Jahr 2010. Aus diesen Gewichtungsfaktoren und ergänzenden Daten aus der VGR haben wir die Veränderung der in Deutschland nachgefragten Konsummengen berechnet.

Auch auf Ebene der 10-Steller sind Gütergruppen mit tendenziell fallenden Preisen recht zahlreich vertreten. In unserem Beobachtungszeitraum kam es in 129 Gütergruppen zu nicht nur vorübergehenden, sondern trendmäßigen Preisrückgängen. Dabei haben wir uns – anders als bei den 4-Stellern – auf jene Stichjahre im 5-Jahres-Abstandbeschränkt, für die wir die zugehörigen Konsummengen berechnen konnten. Negative Preistrends haben wir diagnostiziert, wenn die Preise in mindestens vier der betreffenden fünf Jahre rückläufig waren.

Als erstes Ergebnis kann festgehalten werden, dass ein Preisrückgang im Zeitverlauf nur in 74 Fällen mit einem Mengenrückgang einhergeht, während in 116 Fällen die konsumierten Mengen von sich verbilligenden Gütern gestiegen sind Das weckt zumindest Zweifel an der Gültigkeit der Tobin-Hypothese.

Worauf die Preis- und Mengenänderungen im Einzelnen zurückzuführen sind und in welche Richtung die Kausalitäten dabei verlaufen, lässt sich natürlich nicht eindeutig klären. So ist es durchaus möglich, dass sinkende Preise zu mehr Konsumausgaben ermuntern. Als Beispiel kann die Gütergruppe Digitalkameras genannt werden, die sich im gesamten Beobachtungszeitraumstark verbilligt und deren Absatzmengen stetig zugenommen haben. Hier war es vermutlich der technologische Fortschritt, der die Preissenkungen ermöglicht hat. Andererseits könnten trendmäßig sinkende Preise auch Ausdruck einer nachlassenden Nachfrage infolge von Präferenzänderungen oder von Substitutionseffekten sein. Als Beispiel dafür könnte die Gütergruppe Dienstleistungen von Fotolabors dienen, die offenkundig der Substitutionskonkurrenz von Seiten der Digitalfotografie nicht gewachsen sind. Selbst in jenen Fällen, in denen eine zeitliche Parallelität von Preis- und Mengenrückgängen zu beobachten ist, lässt sich also keineswegs eindeutig auf konsumhemmende Wirkungen des Preisrückgangs schließen, wie es die Tobin-Hypothese unterstellt.

Besonders aufschlussreich sind die Mengenänderungen bei jenen Gütergruppen, in denen sich die Preistrends zwischen verschiedenen Beobachtungsperioden umgekehrt haben:

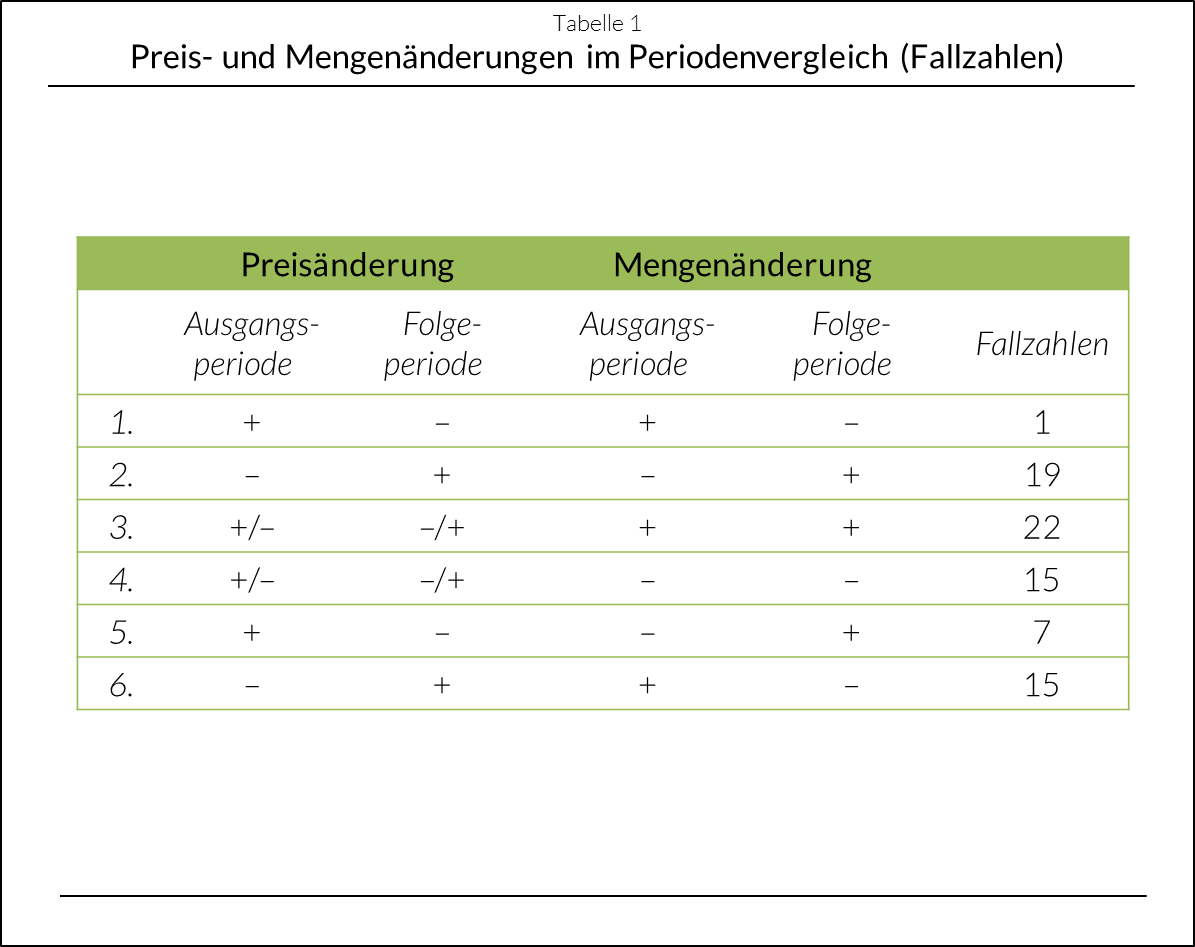

- Evidenz für die Tobin-Hypothese liefern jene Fälle, in denen sowohl die Preis- als auch die Mengenänderungen von einer Periode zur nächsten von Plus zu Minus umgeschwenkt sind.

- Ebenfalls Evidenz für die Tobin-Hypothese liefern Fälle, in denen sowohl die Preis- als auch die Mengenänderungen von einer Periode zur nächsten von Minus zu Plus umgeschwenkt sind.

- Schwache Evidenz gegen die Tobin-Hypothese liefern Fälle, in denen die Preistrends von Plus zu Minus bzw. von Minus zu Plus umgeschwenkt und die Mengenänderungen unverändert positiv geblieben sind.

- Schwache Evidenz gegen die Tobin-Hypothese liefern auch Fälle, in denen die Preistrends von Plus zu Minus bzw. von Minus zu Plus umgeschwenkt und die Mengenänderungen unverändert negativ geblieben sind.

- Starke Evidenz gegen die Tobin-Hypothese liefern Fälle, in denen die Preistrends von Plus zu Minus umgeschwenkt und zugleich die Mengenänderungen von Minus zu Plus umgeschwenkt sind.

- Starke Evidenz gegen die Tobin-Hypothese liefern schließlich auch Fälle, in denen beim Schwenk der Preistrends von Minus zu Plus die Mengenänderungen von Plus zu Minus umgeschwenkt sind.

Insgesamt traten Vorzeichenwechsel bei der Preisentwicklung in immerhin 79 Gütergruppen auf, so dass es unser Datensatz erlaubt, mit der gebotenen Vorsicht verallgemeinernde Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie in Tabelle 1 zusammengestellt, bieten nur 20 der insgesamt 79 Fälle Evidenz zur Unterstützung der Tobin-Hypothese. 37 Fälle bieten schwache und 22 Fälle starke Evidenz dagegen. Die Tobin-Hypothese ist damit zwar nicht in einem rigorosen Sinne widerlegt, aber deutliche Zweifel an ihrer Allgemeingültigkeit erscheinen durchaus angebracht.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Wenn es auf der Ebene einzelner Güter kaum Evidenz für konsumhemmende Wirkungen sinkender Preise gibt, dann ist schwer nachvollziehbar, warum es auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene anders sein sollte. Die EZB wäre also gut beraten, bei ihren geldpolitischen Entscheidungen dem Gespenst der Deflation gelassener ins Auge zu blicken.

Literatur

- Bernanke, B. /James, H. (1991): The Gold Standard, Deflation, and Financial Crisis in the Great Depression: An International Comparison. In: Hubbard, R.G. (Hrsg.), Financial Markets and Financial Crises, Chicago, S. 33–68.

- de Grauwe, P. (2014), Should we worry about Deflation?, The Economist, 16. Januar.

- Fisher, I. (1933): The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. Econometrica 1, S. 337–357.

- Tobin, J. (1998): Business Cycles and Economic Growth: Current Controversies about Theory and Policy. In: Osberg, L./Fortin, P. (Hrsg.), Hard Money, Hard Times, Toronto, S. 147–161.

Stark gekürzte und überarbeitete Fassung eines Beitrages, der unter dem Titel „Deflation und Konsumstau: Mikroökonomische Evidenz“ in Credit and Capital Markets 47. (2014), Heft 3 erschienen ist.

Blog-Beiträge zum “2. Würzburger Ordnungstag“:

Guido Zimmermann: Vermögensverteilung: Die Piketty-Kontroverse

Werner Becker: Niedrigzinsen: Vorübergehendes Phänomen oder neue Normalität?

Klaus Gründler: Werden aus armen Kindern arme Erwachsene? Über Höhe und Ursachen sozialer Mobilität

Eric Thode: Stabilisierung oder nur Verschnaufpause. Wie geht es weiter mit der Mittelschicht?

- “2. Würzburger Ordnungstag“

Wer hat Angst vor der Deflation? - 27. Februar 2015

>>Wer hat Angst vor der Deflation?<<

Ich! Allerdings aus anderen Gründen als hier dargelegt. Die Geschichte mit der Kaufzurückhaltung ist doch eher Mumpitz, insbesondere was die Güter des täglichen Bedarfs anbelangt, die einen Großteil des Warenkorbs repräsentieren. Asketische Lebensführung hat eben ihre physiologischen Grenzen.

Es ist auch nicht so sehr die Deflation, sondern die Disinflation gegen Null, die Ausdruck eines tieferliegenden Problems ist. Das eigentliche Problem ist die Geldakkumulation in den Händen weniger (auch bekannt als biblischer Matthäus-Effekt bzw. laut Volksmund: „Der Teufel schei… immer auf den größten Haufen), die dann virulent wird, wenn kein weiteres Verschuldungspotenzial mehr vorhanden ist, das für frische Geldzufuhr sorgt. Abzahlungsgeschäfte können dieses Problem eine Weile hinauszögern, verschärfen es aber auch zugleich. Warum?

In einem Kreditgeldsystem gibt es für Kredite immer ein Rückzahlungsdatum. Geld kennt aber kein Ausgabe-/Konsumdatum. An der Nullzinsgrenze mit Disinflation wird nun aber Geld zu einem eigenständigen Asset. Auch deshalb sind die Bilanzen der Zentralbanken so aufgeblasen.

Fällt jetzt auch noch der 'debtor of last resort' wegen der schwarzen Null aus, dann stranguliert sich das System selber. Aus diesem Grund hatte ich bereits im Oktober 2013 geschrieben: „Es geht ein Gespenst um in Europa, das Gespenst der Deflation!“ https://zinsfehler.wordpress.com/2013/10/13/zehn-masnahmen-fur-ein-europa-in-frieden-freiheit-und-wohlstand/

LG Michael Stöcker

„Why, then, are so many central bankers so worried about low inflation rates?

One possible explanation is that they are concerned about the loss of credibility implied by setting an inflation target of 2% and then failing to come close to it year after year. Another possibility is that the world’s major central banks are actually more concerned about real growth and employment, and are using low inflation rates as an excuse to maintain exceptionally generous monetary conditions. And yet a third explanation is that central bankers want to keep interest rates low in order to reduce the budget cost of large government debts.

None of this might matter were it not for the fact that extremely low interest rates have fueled increased risk-taking by borrowers and yield-hungry lenders. The result has been a massive mispricing of financial assets. And that has created a growing risk of serious adverse effects on the real economy when monetary policy normalizes and asset prices correct.“

Martin Feldstein, The Deflation Bogeyman, in: Project Syndicate, February 28, 2015

„Wenn es auf der Ebene einzelner Güter kaum Evidenz für konsumhemmende Wirkungen sinkender Preise gibt, dann ist schwer nachvollziehbar, warum es auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene anders sein sollte.“

Von meinem Lateinlehrer habe ich gelernt, dass Fehler auch durch ständige Wiederholung nicht richtiger werden. Das war zwar damals eine harte Lektion, doch aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass ich dem Mann zutiefst dankbar bin.

Dass auf der Mikroebene die Preiselastizität der Nachfrage ein i.d.R. negatives Vorzeichen hat, dürfte mittlerweile auch über die Gründer des Aldi-Imperiums hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Dass die damit einhergehenden Substitutionseffekte aber nicht mehr notwendigerweise in Gang kommen, wenn die Preise insgesamt ins Rutschen kommen, hat sich zumindest unter Makroökonomen herumgesprochen und ist sogar einschlägigen Lehrbüchern zu entnehmen.

@Kai Friedrichs

Das Dumme an Ihrer Argumentation ist nur: Ein Blick auf die Realtität zeigt, die Preise fallen nicht auf breiter Front.

Martin Feldstein hat es so formuliert: „Fortunately, we have relatively little experience with deflation to test the downward-spiral theory. The most widely cited example of a deflationary economy is Japan. But Japan has experienced a low rate of inflation and some sustained short periods of deflation without ever producing a downward price spiral. Japan’s inflation rate fell from nearly 8% in 1980 to zero in 1987. It then stayed above zero until 1995, after which it remained low but above zero until 1999, and then varied between zero and -1.7% until 2012.

Moreover, low inflation and periods of deflation did not prevent real incomes from rising in Japan. From 1999 to 2013, real per capita GDP rose at an annual rate of about 1% (which reflected a more modest rise of real GDP and an actual decline in population).“

Ihr Lateinlehrer hatte schon recht.

Das Dumme an dieser Argumentation ist, dass es nichts an der Falschheit des Satzes

„Wenn es auf der Ebene einzelner Güter kaum Evidenz für konsumhemmende Wirkungen sinkender Preise gibt, dann ist schwer nachvollziehbar, warum es auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene anders sein sollte.“

ändert, denn es ist sehr gut „nachvollziehbar“, warum es Unterschiede zwischen dem Sinken einzelner Güterpreise auf der Mikroebene und dem Sinken aller Güterpreise auf der Makroebene gibt.

@Kai Friedrichs

Um es abzukürzen: Wo ist die empirische Evidenz für eine Deflation (sinkende Güterpreise auf breiter Front) in Europa?

Zunächst mal, in dem von mir kritisierten Satz geht es nicht um die empirische Evidenz von Deflation im Euroraum, sondern um die (falsche) Behauptung, dass es „schwer nachvollziehbar ist“, warum sich der allseits bekannte empirische Tatbestand einer negativen Preiselastizität der Nachfrage auf der Mikroebene, nicht auch auf die Makroebene übertragen lässt. Für den Unterschied zwischen Mikro- und Makroebene gibt es gute, einleuchtende Gründe im Rahmen der neoklassischen Theorie.

Ich verstehe nicht, warum wir in wirtschaftspolitischen Debatten immer hinter den Stand von einführenden Lehrbüchern zurückfallen müssen.

Was die „empirische Evidenz für eine Deflation“ im Euroraum angeht, kann man, wie häufig bei empirischen Einschätzungen, mit guten Gründen unterschiedlicher Meinung sein.

Wir beobachten jetzt seit Anfang 2012 einen kontinuierlichen Rückgang des harmonisierten Verbraucherpreisindexes sowohl insgesamt als auch bei der Kerninflationsrate. Zuletzt lag der Gesamtindex bei einer Rate von -0,6% und die Kerninflationsrate bei 0,6%.

Da kann man – bei einer Zielinflationsrate von 2% – schon die Frage aufwerfen, ob die Geldpolitik vielleicht nicht expansiv genug ist.

Ich weiß, man kann die Zielinflationsrate auch jeweils herrschenden Inflationsrate anpassen. Die Frage, ob man dann noch sinnvoll von einer Zielinflationsrate sprechen kann, sei mal dahin gestellt.

Über die Funktion von Zielinflationsraten kann man sich mittlerweile auch in einführenden Lehrbüchern informieren. Ebenso übrigens wie über die verschiedenen Kanäle, über die Deflation zu Kaufzurückhaltung führt. Man wir dabei feststellen: Es gibt tatsächlich mehr Kanäle als die auf naiven Erwartungen beruhende Fortschreibung von Preistrends.

„Die fallenden (Konsumenten-) Preise der Eurozone sollten also für alle Energieimporteure als positive Entwicklung gesehen werden. Insbesondere die Peripherie der Eurozone kann sich aufgrund des billigen Öls auf eine ideale Kombination von niedrigen Zinsen, einem vorteilhaften Euro-Wechselkurs und einer Steigerung der Realeinkommen freuen. In einer deflationären Umgebung scheint es die Europäische Zentralbank aufgrund niedrigerer Ölpreise schwerer zu haben, ihr Ziel einer Inflationsrate im Bereich von 2% zu erreichen. In Wirklichkeit aber ist das aktuelle Ölpreisniveau für Europa – und insbesondere für die Problemländer dort – ein echter Segen.“

Daniel Gros, Warum Deflation gut für Europa ist, in: Project Syndicate v. 11. März 2015

„Vier Wissenschaftler um Claudio Borio, den Chefvolkswirt der „Bank der Notenbanken“, kommen zu einem überraschenden Schluss: Demnach gibt es über die vergangenen 140 Jahre keinen statistischen Zusammenhang zwischen sinkenden Preisen und einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung.“

Sebastian Jost, Ist die Angst vor der Deflation unnötig?, in: Die Welt vom 18. März 2015