Bild:

Gesellschaft und Wirtschaft werden lernen, mit dem Coronavirus zu leben und dabei gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Risiken abzuwägen. Letztlich werden sie sich also anpassen. Wenn die Corona-Krise nicht länger der alles dominierende Faktor ist, treten (andere) strukturelle Aspekte wieder vermehrt in den Vordergrund.

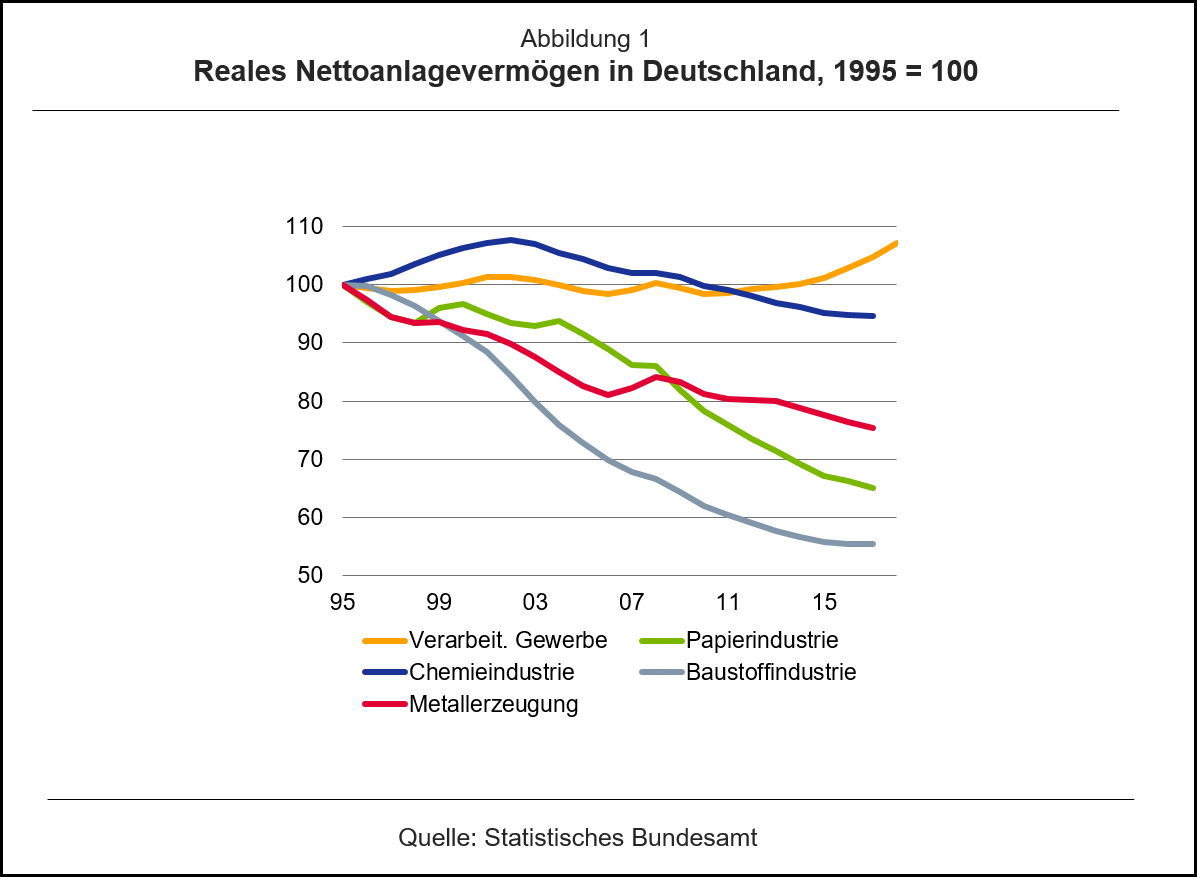

Grundsätzlich sehen wir die Gefahr, dass Deutschlands Attraktivität als Industriestandort in den nächsten Jahren sinkt. Auf der Kostenseite haben sich einige Standortfaktoren in den letzten Jahren verschlechtert. Die Lohnkosten sowie die durchschnittlichen Steuersätze für Kapitalgesellschaften liegen auf internationalem Spitzenniveau. Zudem müssen große Teile der Industrie im internationalen Vergleich hohe Strompreise zahlen. Energieintensive Unternehmen leiden unter den Unsicherheiten über die langfristige Ausrichtung der deutschen und europäischen Klima- und Energiepolitik. Der Kapitalstock in Deutschland schrumpft in diesen Sektoren seit Jahren, eine Trendwende ist nicht in Sicht. In der Chemieindustrie führt dies bereits zu einer strukturell sinkenden Produktion in Deutschland. Auch die Metallerzeugung wird in Deutschland wohl nicht mehr wachsen.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Zwar ist die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Industrie in Deutschland nach wie vor höher als im Durchschnitt der EU (Wertschöpfungsanteil 2019: 15,6%) oder in einzelnen EU-Ländern (z.B. Frankreich: 10,9%). Die rückläufige Tendenz der letzten drei Jahre (also vor Corona) ist jedoch ein Warnsignal.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Bei einem Blick auf das Investitionsverhalten auf Branchenebene wird das Warnsignal noch deutlicher: In den letzten Jahren trug vor allem die Automobilindustrie zu der positiven Entwicklung der Nettoanlageinvestitionen im Verarbeitenden Gewerbe bei. Mit großem Abstand folgen die Pharmaindustrie sowie der Maschinenbau. In vielen anderen Sektoren sind die Nettoanlageinvestitionen häufig nur marginal positiv oder gar negativ. In der Automobilindustrie besteht die Gefahr (für den Standort Deutschland), dass Investitionen in Produktionsstandorte künftig noch mehr als bislang im Ausland und weniger im Inland getätigt werden, um steigende Kosten (z.B. Investitionen in alternative Antriebe wegen CO2-Regulierung, Arbeitskosten) abzufedern.

Fest steht, dass die Bedeutung von Investitionen in Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen sowie in Bauten weiter steigen wird. Angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland ist es eine enorme strukturelle Herausforderung, hierfür hoch qualifizierte Fachkräfte zu finden und dauerhaft zu binden.

Corona-Krise als guter Anlass für Strukturreformen

Politik und Industrieunternehmen dürften und sollten die Corona-Krise zum Anlass nehmen, politische Weichenstellungen vorzunehmen und Strukturreformen auf den Weg zu bringen.

- Überprüfung der Wertschöpfungsketten

Die Unternehmen werden ihre internationalen Wertschöpfungsketten hinsichtlich ihrer Verletzlichkeit gegenüber externen Schocks überprüfen. Es wird zu einem Abwägen zwischen dem Risiko einer dauerhaften Unterbrechung der Lieferketten auf der einen Seite und den Kosten für das Vorhalten von Ersatzkapazitäten oder für das Aufteilen der Produktion auf mehrere Standorte (weniger Größenvorteile) kommen. Standortentscheidungen werden neu adjustiert. Diese Entscheidungen dürften bei besonders sensiblen Vorprodukten durchaus zugunsten von Deutschland bzw. heimatnaher Standorte ausfallen. In manchen Bereichen – z.B. bei Erzeugnissen aus dem Gesundheitswesen – dürfte die Politik ein Interesse daran haben, dass diese zu einem größeren Teil (auch) in Deutschland produziert werden. Die Versorgungsengpässe bei medizinischer Schutzausrüstung in der Corona-Krise verdeutlichen diese Notwendigkeit.

- Steuerpolitik

Auch die Politik wird bestrebt sein, das Hochfahren der Wirtschaft durch strukturelle Maßnahmen zu begleiten. Zwar gibt es erste politische Plädoyers für eine Senkung der Unternehmenssteuern bzw. eine vorgezogene und vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Angesichts der anstehenden Zunahme der Staatsverschuldung sowie der politischem Mehrheiten erscheint dies aus heutiger Sicht aber wenig wahrscheinlich. Gleichwohl könnte eine Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung (Anhebung der förderfähigen Bemessungsgrundlage auf mehr als EUR 2 Mio. pro Unternehmen und Jahr), verbesserte Abschreibungsregeln oder die steuerliche Förderung von Investitionen in den Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz die Wirtschaft stimulieren. Gerade das Thema Forschung ist von immenser Bedeutung, entfallen doch weit mehr als 80% aller F&E-Aufwendungen in Deutschland auf das Verarbeitende Gewerbe.

- Arbeitsmarktpolitik

Die Corona-Krise zeigt erneut: Instrumente, die die Flexibilität des Arbeitsmarktes erhöhen, tragen enorm dazu bei, nicht nur konjunkturelle Krisen, sondern auch massive externe Schocks abzufedern. Wie bereits erwähnt, liegt der Vorteil des staatlichen Instruments der Kurzarbeit darin, die Belegschaften bei einer Krise von begrenzter Dauer in den Unternehmen halten zu können. Auf Seiten der Unternehmen erhöhen Arbeitszeitkonten oder der Einsatz von Leiharbeit die Flexibilität. Letztlich muss man sich stets vor Augen führen, dass ein starrer Arbeitsmarkt und zugleich hohe absolute Lohnkosten auf Dauer für viele Unternehmen wirtschaftlich nicht tragfähig sind. Die Flexibilität im Arbeitsmarkt ist gewissermaßen das Gegenstück zu den hohen Industrielöhnen in Deutschland. Insofern sollte die Politik bei allen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bedenken, dass weniger Flexibilität bei Arbeitszeiten und Leiharbeit dem Standort und damit den Beschäftigten dauerhaft schaden kann.

- Klima- und Energiepolitik

Die Corona-Krise wäre ferner ein guter Zeitpunkt, in der Klima- und Energiepolitik stärker auf Effizienz und Effektivität zu setzen. Das bedeutet: Der Staat sollte weniger auf Ordnungsrecht (Gebote, Verbote, Quoten, Grenzwerte) und technologiespezifische Subventionen und dafür mehr auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen (also CO2-Steuer oder den Emissionshandel). Mit dem Klimapaket der Bundesregierung sind bereits erste Schritte in diese Richtung vorgenommen worden. Es beinhaltet eine einheitliche Bepreisung von CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor und Wärmemarkt (Gebäude). Stattdessen sinkt der Anteil staatlicher Steuern und Gebühren am Strompreis, was zu begrüßen ist. Gleichzeitig wird die einheitliche CO2-Bepreisung jedoch durch ordnungsrechtliche Elemente und technologiespezifische Subventionen konterkariert. Statt neue Instrumente dieser Art einzuführen, sollten die existierenden Regelungen vor allem dann schneller zurückgefahren werden, wenn sie den Prinzipien von ökonomischer Effizienz und ökologischer Effektivität nicht genügen.

Falls der Staat auch künftig bestimmte Technologien subventionieren möchte, was zu erwarten ist, sollten diese aus allgemeinen Haushaltsmitteln und nicht über den Strom- oder andere Energiepreise finanziert werden. Die Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien über den Strompreis (EEG-Umlage) und die langfristigen Unsicherheiten bezüglich der Ausnahmeregelungen für energieintensive Betriebe im Rahmen des EEG wirken sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie deren Investitionsneigung in Deutschland aus. Zudem ist eine Finanzierung von Subventionen für Klimaschutztechnologien über Energiepreise aus sozialer Sicht bedenklich, denn ärmere Bevölkerungsschichten geben in der Regel einen höheren Anteil ihres Einkommens für Energie aus. Die Finanzierung klima- und energiepolitischer Maßnahmen aus allgemeinen Steuermitteln wäre auch aus demokratischer Sicht wünschenswert. Denn dann müssten sich diese Ausgaben in der jährlichen Haushaltsdebatte immer wieder gegen staatliche Ausgaben für Gesundheit, Bildung, Forschung und Entwicklung, innere und äußere Sicherheit, Infrastruktur, soziale Wohltaten oder für andere Zwecke durchsetzen. Es würde damit die demokratische Legitimierung klima- und energiepolitischer Maßnahmen erhöhen.

Rückkehr zu früheren Hochständen bei der Industrieproduktion in Deutschland unsicher

Das Jahr 2018 markiert bislang den höchsten Stand der Produktionstätigkeit des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Dieses Niveau dürfte 2021 noch nicht wieder erreicht werden. Ob und wie schnell die Industrie in Deutschland in den Jahren danach an das Produktionsvolumen von 2018 anknüpfen bzw. dieses übertreffen kann, hängt nicht zuletzt von den strukturellen Standortfaktoren ab, die die Politik maßgeblich beeinflussen wird. Werden die standortspezifischen Strukturprobleme, die in den letzten Jahren schleichend größer geworden sind, nicht entschlossen angegangen, droht eine dauerhafte Schwächephase der Industrie in Deutschland.

In einer solchen Schwächephase würde die wirtschaftliche Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich schlechter verlaufen als jene der deutschen Industrieunternehmen. Diese können ihre Standortentscheidungen nämlich flexibel nach den jeweils für sie wichtigen Standortkriterien treffen und müssen sich nicht dauerhaft an ihren Heimatstandort gebunden fühlen. Man würde also immer stärker den Unterscheid zwischen der Industrie in Deutschland und der deutschen Industrie bemerken. Sollten strategische Investoren aus dem Ausland deutsche Industrieunternehmen künftig vermehrt übernehmen, könnte sich die historisch gewachsene Verbundenheit zum Standort Deutschland vor allem bei neuen Investitionsentscheidungen lockern. Dies ist ausdrücklich kein Plädoyer dafür, ausländischen Investoren den Zugang zum deutschen Markt zu verwehren. Bei guten Standortbedingungen in Deutschland würden diese nämlich auch hierzulande investieren. Letztlich sollte die Politik nicht das Ende der Corona-Krise abwarten, um den Industriestandort in den Kernbereichen Steuern, Arbeitsmarkt sowie Klima- und Energiepolitik strukturell zu stärken.

Sinkender Industrieanteil Deutschlands innerhalb der EU nicht zwangsläufig

Eine strukturelle Schwäche des Industriestandorts Deutschland muss nicht zwangsläufig zu einem sinkenden Anteil des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland an der gesamten industriellen Bruttowertschöpfung in der EU führen. Nicht unwahrscheinlich ist nämlich, dass die ohnehin geschwächte industrielle Basis in anderen westeuropäischen Ländern weiter erodiert. Gleichzeitig dürfte die Industrie in den osteuropäischen Ländern weiter an Bedeutung gewinnen. Der Anteil von Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei an der Bruttowertschöpfung der Industrie in der EU stieg von 3,7% im Jahr 2000 auf knapp 8% im Jahr 2019; niedrige Lohnkosten spielen dabei eine wichtige Rolle. Eine weitere Zunahme dieser Staaten zu Lasten von Ländern wie Frankreich oder Italien halten wir für wahrscheinlich. Für Deutschland wäre eine stabile Entwicklung seines Industrieanteils innerhalb der EU bereits ein Erfolg.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

- Gastbeitrag

Monitoring Energiewende

Vorrang für Kosteneffizienz - 25. September 2025 - Was Schwarz-Rot verspricht (14)

Energiepolitik nach der Bundestagswahl

Mehr Anpassung an die Realität - 30. Juni 2025 - Gastbeitrag

Deutsche Industrie

Strukturwandel im Gange - 27. November 2023