„Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung, und die ist die falsche.“ (Umberto Eco)

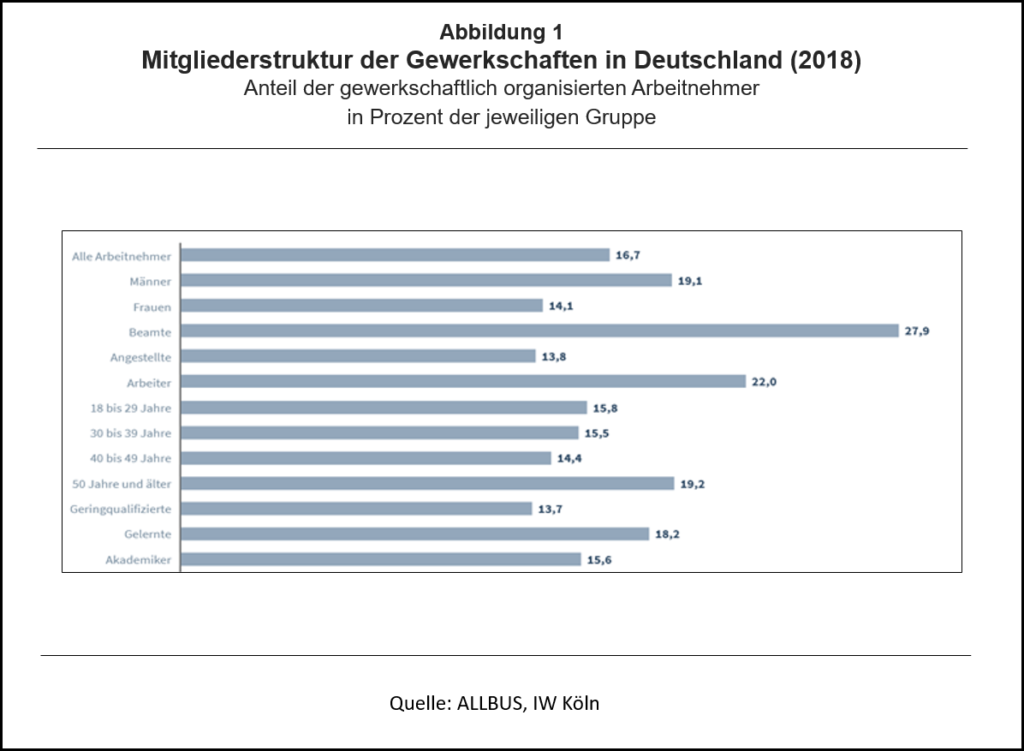

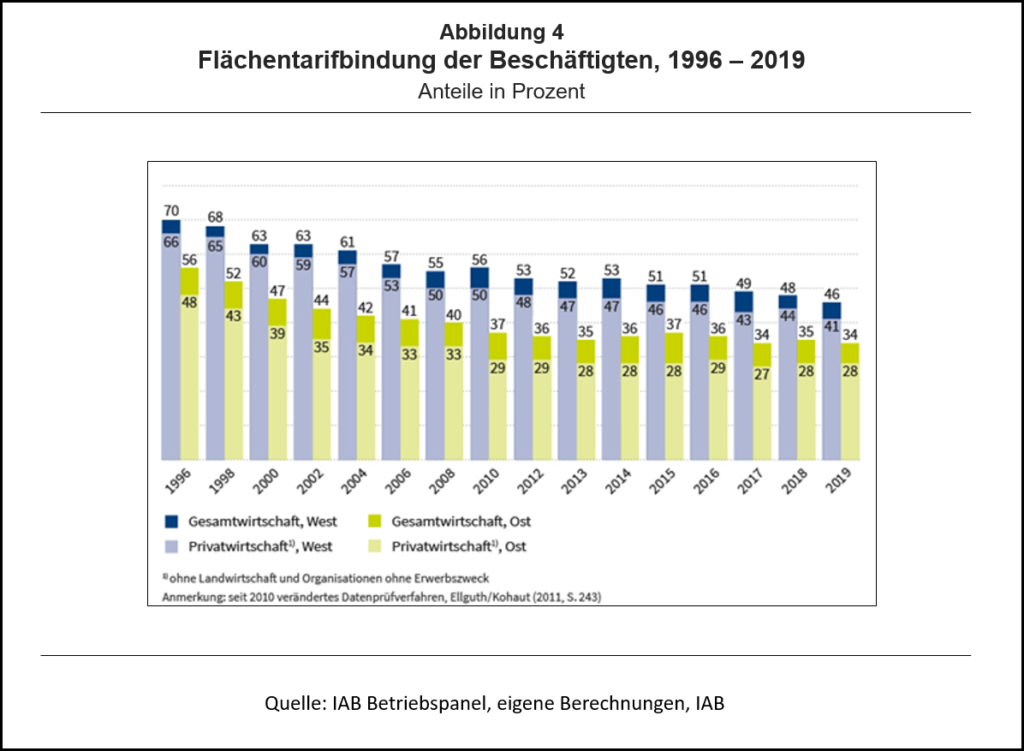

Die Soziale Marktwirtschaft feiert den 75. Geburtstag. Sie war lange eine Erfolgsgeschichte. Einen wichtigen Beitrag leisteten die Tarifpartner. Mit im Boot waren die Gewerkschaften. Sie waren mächtig, politisch einflussreich, manchmal lohnpolitisch krawallig. Lange lief nichts ohne sie. Mehr als jeder dritte Arbeitnehmer war gewerkschaftlich organisiert. Der Flächentarif galt für über 2/3 der Beschäftigten. Die Arbeit erhielt fast 2/3 des Sozialproduktes. Ab Anfang der 90er Jahre wurde es stiller um die Gewerkschaften. Der Organisationsgrad bröckelte auf knapp über 13 %. Die Tarifbindung erodierte auf weniger als 45 % der Beschäftigten, die Lohnquote sank seit Mitte der70er Jahre auf 53 % Mitte der 00er Jahre. Mittlerweile hat sie sich wieder erholt. Der Einfluss der Gewerkschaften ist gesunken. Mit den heftigen Streiks der Lokführer, Paketboten, Erzieher und Flugbegleiter gaben die Gewerkschaften im Jahre 2015 ein Lebenszeichen. Die Corona-Epidemie beruhigte die aufflackernden Arbeitskämpfe wieder. Auch danach einigten sich die Tarifpartner in der Metall- und Elektroindustrie (IGM) und der Chemie (IGBCE) trotz galoppierender Inflation eher friedlich. Nun scheint es aber bei der Bahn (EVG) wieder los zu gehen. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat weiteren Zoff für Herbst angekündigt. Ist das eine Wiedergeburt oder das letzte Zucken der Gewerkschaften?

Was führte zum Niedergang der Gewerkschaften?

Der Abstieg der Gewerkschaften hat viele Gründe. Einer ist der Fall des Eisernen Vorhanges. Er wirkte auf die Arbeitsmärkte wie ein Angebotsschock. Länder wie China, Russland und ehemalige Sowjetrepubliken kamen auf die Weltmärkte. Gleichzeitig gewann die Globalisierung an Fahrt. Güter- und Faktormärkte wurden weltweit offener. Millionen neuer Arbeitskräfte erhöhten das weltweite Arbeitsangebot, weniger direkt über internationale Wanderungen, mehr indirekt über veränderte komparative Vorteile. Der Druck auf die Löhne weltweit nahm zu. Der Harvard-Ökonom Richard B. Freeman brachte es auf den Punkt als er fragte, ob über die Löhne und Arbeitsbedingungen in den westlichen Ländern nun in Peking entschieden würde. Globalisierung und technischer Fortschritt verstärkten den Druck auf den gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Der internationale Wettbewerb wurde intensiver. Er beschleunigte den inter-sektorale Strukturwandel. Darunter litt vor allem der industrielle Sektor, die Herzkammer der Gewerkschaften. Arbeitsplätze und Gewerkschaftsmitglieder gingen verloren. Der Dienstleistungssektor wuchs zwar. Für die Gewerkschaften ist das aber ein Problem. Vor allem Frauen profitieren von dieser Entwicklung. Die arbeiten aber öfter in Teilzeit und sind gewerkschaftlich weniger organisiert. Und noch etwas kam hinzu: Die Unternehmen im Dienstleistungs- sind kleiner als im industriellen Sektor. Sie sind aber weniger tarifgebunden.

Auch die wachsende Heterogenität setzte den Gewerkschaften zu. Der steigende Wohlstand fächerte die Präferenzen der wirtschaftlichen Akteure stärker auf. Arbeitnehmer differenzierten ihr Arbeitsangebot. Immer öfter wollen beide, Männer und Frauen, erwerbstätig sein. Ein (männlicher) Vollzeit-Industriearbeitsplatz ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Mehr (weibliche) Teilzeit-Dienstleistungsarbeitsplätze wurden attraktiver. Home-Office wurde für viele eine Option. Dezentrale Arbeitsplätze hielten Einzug. Das alles schmälerte die gewerkschaftliche Organisationsfähigkeit. Globalisierung und technischer Fortschritt verstärkten die Entwicklung. Die Nachfrage nach hoher und geringer Qualifikation stieg, bei einfacher Arbeit weniger als bei hoch qualifizierter. Dagegen stagnierte sie bei mittleren Qualifikationen oder ging sogar zurück. Gerade die Facharbeiter sind aber die originäre Klientel der Gewerkschaften. Ein „neuer“ Verteilungskampf entbrennt, dieses Mal zwischen Arbeitnehmern. Spartengewerkschaften erwachen zu neuem Leben. Und noch etwas erodierte die Macht der Gewerkschaften. Der Strukturwandel ist nicht nur inter-sektoral, er hat auch eine intra-sektorale Seite. Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Unternehmen streuten stärker als in der Vergangenheit. Damit geriet aber der Flächentarif, der (zu) vieles über einen Kamm schert, in Schwierigkeiten. Gefragt waren immer stärker dezentrale Lösungen auf betrieblicher Ebene. Die zentral agierenden Gewerkschaften gerieten in Schwierigkeiten, Betriebsräte gewannen an Einfluss. Die sind aber immer weniger gewerkschaftlich organisiert.

Warum ist der gegenwärtige Tarifstreit so heftig?

In den gegenwärtigen Lohn- und Tarifverhandlungen ist von einer Schwäche der Gewerkschaften allerdings nicht viel zu sehen. Lohnforderungen und –abschlüsse erinnern an längst versunkene Zeiten starker Gewerkschaften (Kluncker-Runde) Anfang der 70er Jahre. Am wenigsten aggressiv reagierte die IG Metall. Sie setzte 8,5 % höhere Löhne bei einer Laufzeit von 24 Monaten durch. Aggressiver trat (erstaunlicherweise) die IGBCE auf. Sie holte 10,5 % Lohnsteigerungen bei nur 15 Monaten Laufzeit der Verträge. In beiden Fällen sind 3.000 Euro der höheren Lohneinkommen steuerfrei. Noch kräftiger schlug Ver.di auf die lohn- und tarifpolitische Pauke. Im Schnitt steigen die Löhne bei Bund und Kommunen in den nächsten 24 Monaten um 11,5 %. Noch einen drauf legen wollen EVG und GDL in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bundesbahn und vielen privaten Bahnbetreibern. Die EVG will 12 % höhere Löhne, mindestens aber 650 Euro/Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Noch einiges mehr fordert die GDL für die bei ihnen organisierten Lokführer. Für die Tarifverhandlungen im Herbst hat sie schon mal ihre Forderungen auf den Tisch gelegt. Sie will deutlich mehr reguläres Entgelt von mindestens 555 Euro, 25 % höhere Schichtzulagen und kürzere Arbeitszeiten (35 statt 38 Stunden) ohne Lohnausgleich. Und das alles bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro soll obendrauf kommen.

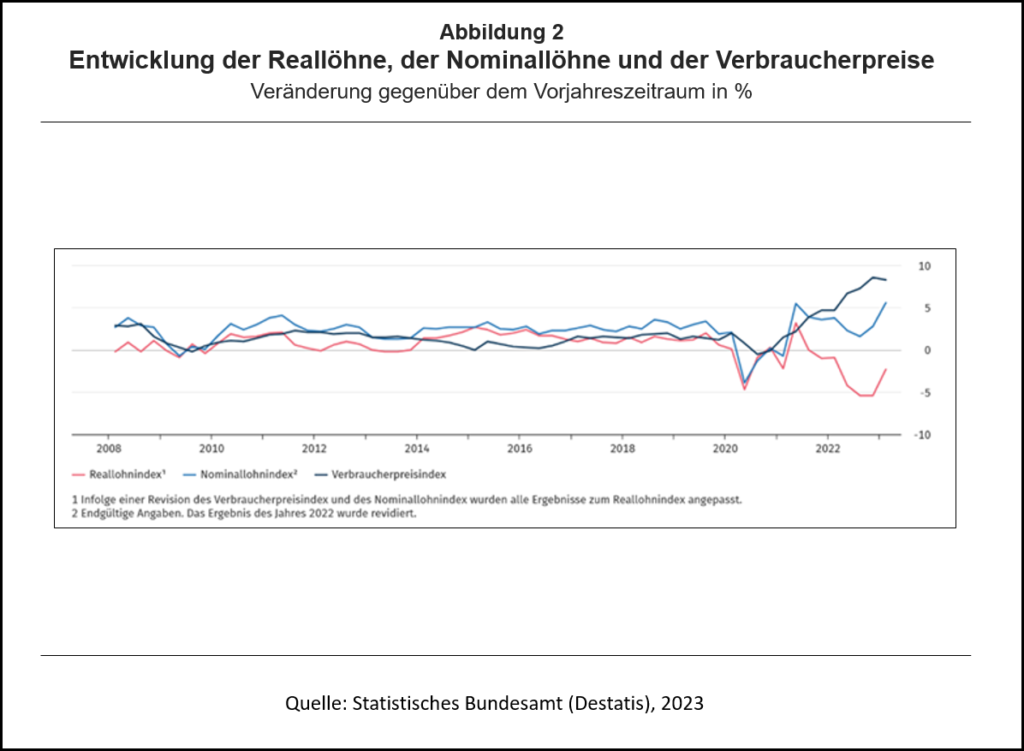

Es spricht wenig dafür, dass die Gewerkschaften mit der Lohn- und Tarifpolitik den „alten“ Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital wiederbeleben wollen. Der wichtigste Grund für die hohen Tarifabschlüsse sind die erwartet hohen Inflationsraten. Seit der Corona-Pandemie entwickeln sich die Reallöhne, mit Ausnahme des 2. Quartals 2021, negativ. Weiter sinkende Realeinkommen würden die Gewerkschaften an den Rand des organisatorischen Absturzes bringen. Den Gewerkschaften würden die Mitglieder wohl scharenweise davonlaufen, deren Albtraum „wilder“ Streiks würde Realität. Die Gewerkschaften glauben nicht mehr daran, dass es die EZB in naher Zukunft gelingen wird, das Preisziel von 2 % zu erreichen. Für sie ist die EZB unglaubwürdig geworden. Der Grund ist ihre Positionierung im Zielkonflikt zwischen Preisniveau- und Finanzstabilität. Die Gewerkschaften sind der Meinung, im Zweifel stabilisiere die EZB eher notleidend gewordene Banken und überschuldete Staaten und stelle ein stabiles Preisniveau hintenan. Die Meinung verstärkt sich, die EZB habe ihre geldpolitische Unabhängigkeit verloren. Da half auch der 200 Mrd. Euro schwere „Doppelwumms“ der „Konzertierten Aktion“ nicht, die Gewerkschaften lohnpolitisch zu besänftigen. Mit den hohen Nominallohnabschlüssen wollen sie mit den Reallöhnen auf der sicheren Seite sein. Das sind sie natürlich nicht. Die Gefahr einer Preis-Lohn-Preis-Spirale ist nicht gebannt.

Das robuste lohn- und tarifpolitische Auftreten der Gewerkschaften hat allerdings auch organisationsinterne Gründe. Die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder sind heterogener geworden. Globalisierung und technischer Fortschritt haben einen „neuen“ Klassenkampf ausgelöst, dieses Mal unter den Arbeitnehmern. Profiteure der wirtschaftlichen Entwicklung sind vor allem Arbeitnehmer an Schaltstellen in den Betrieben. Das sind etwa Ärzte in den Krankenhäusern, Fluglotsen im Luftverkehr und Lokführer bei den Bahnen. Diese Gruppen sind immer weniger bereit, lohn- und tarifpolitische Solidarität mit den weniger stark nachgefragten, oft geringer bis mittel qualifizierte Arbeitnehmern zu üben. Sie wollen einen größeren Teil des Kuchens. Der interne Verteilungskampf unter Arbeitnehmern wird heftiger. Spartengewerkschaften sind die institutionelle Antwort. Der Wettbewerb mit Einheitsgewerkschaften wird intensiver. Die harte Rivalität von EVG und GDL ist nur ein besonders spektakuläres Beispiel. Ein lohn- und tarifpolitischer Überbietungswettbewerb setzt ein. Das Tarifeinheitsgesetz hat diesen Kampf um Gewerkschaftsmitglieder noch verschärft. Es gelten nur die Tarifabschlüsse der größten Gewerkschaft in den Betrieben. Der Wettbewerb um Mitglieder wird lohn- und tarifpolitisch dysfunktional. Dieses Phänomen tritt vor allem dort auf, wo der Staat als Arbeitgeber agiert und der Wettbewerb auf den Absatzmärkten beschränkt ist.

Stehen wir vor einer Wiedergeburt der Gewerkschaften?

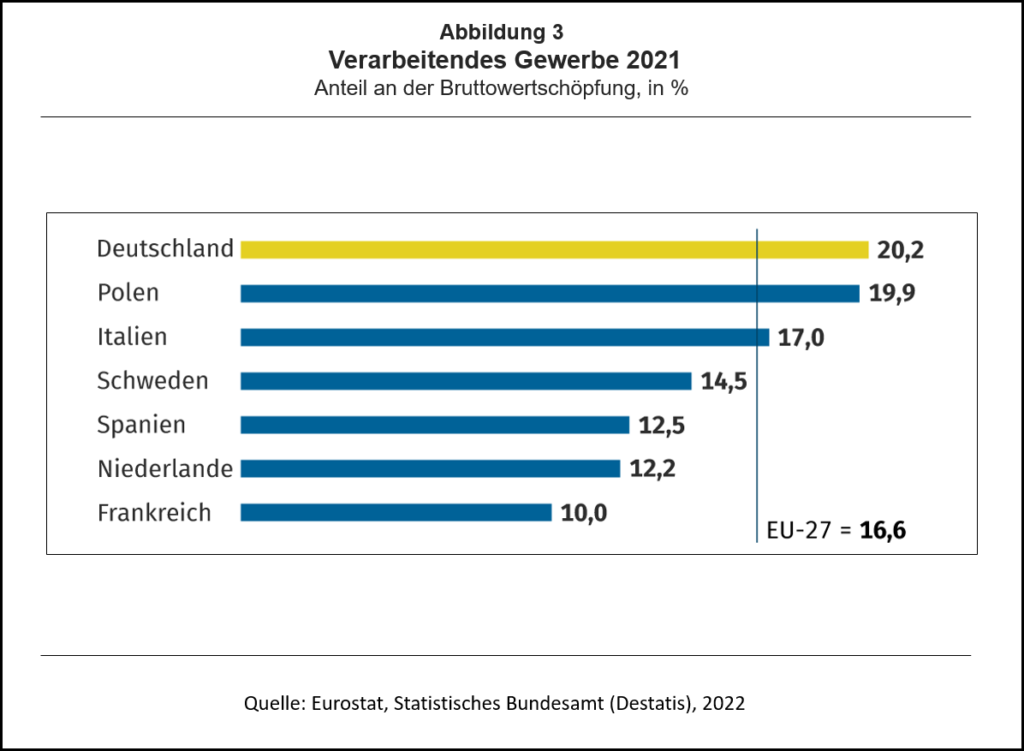

Der robuste Auftritt der Gewerkschaften in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen scheint sich für sie auszuzahlen. Er beschert ihnen einen signifikanten Zuwachs an Mitgliedern. Ist das der Auftakt für eine Zeitenwende oder nur ein kurzes Strohfeuer? Die Antworten sind ambivalent. Was passiert, hängt von einer Reihe von Schocks ab. Der wichtigste wird durch den Strukturwandel verursacht. Ein Prozess der De-Industrialisierung ist unvermeidlich. Er wird Deutschland besonders hart treffen. Es ist ein Nachzügler im inter-sektoralen Strukturwandel. Das dürfte den Gewerkschaften besonders weh tun. Ihr Kraftzentrum ist der Industriesektor. Dort ist der Organisationsgrad hoch, gut bezahlte Facharbeiter sind die Klientel. Ein Abbau industrieller Arbeitsplätze schwächt die Gewerkschaften nachhaltig. Das komplementäre Wachstum des Dienstleistungssektors kann diese Verluste an gewerkschaftlicher Stärke nicht ausgleichen. Die Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor sind gewerkschaftlicher schwerer zu organisieren. Der hohe Anteil an erwerbstätigen Frauen in diesem Sektor erschwert das Geschäft der Gewerkschaften zusätzlich. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Gewerkschaften gegenwärtig alles tun, den Prozess der De-Industrialisierung abzubremsen. Die vehemente gewerkschaftliche Unterstützung für eine Strompreisbremse, die dem industriellen Sektor zumindest temporär helfen kann, ist das aktuell beste Beispiel.

Der zweite Schock ist demographisch. Er könnte den Gewerkschaften helfen. Der weltweite Angebotsschock der 90er auf den Arbeitsmärkten ist verdaut. Die deutschen Löhne werden wieder stärker in Stuttgart und weniger in Peking ausgehandelt. Das hilft den Gewerkschaften. Hält der Prozess der De-Globalisierung an, wird dieser Effekt noch verstärkt. Und ein neuer, auf den ersten Blick eher gewerkschaftsfreundlicher Arbeitsangebotsschock ist seit langem absehbar. Der starke Alterungsprozess verringert das Arbeitsangebot, Arbeit wird knapper. Die geburtenstarken Jahrgänge der Boomer gehen nach und nach in Rente, der Mangel an Fachkräften nimmt zu. Das stärkt die Macht der Arbeitnehmer. Ob sich das auch positiv auf den gewerkschaftlichen Organisationsgrad auswirkt, ist allerdings nicht so klar. Die gewerkschaftlich organisierten Facharbeiter dieser Generation stammen vor allem aus dem industriellen Sektor. Das führt erst einmal zu einem Aderlass bei den Gewerkschaften. Und noch etwas kommt hinzu, das die Gewerkschaften nicht freuen dürfte. Die Mangellage auf den Arbeitsmärkten bei mittleren und höheren Qualifikationen ermöglicht steigende Löhne auch ohne die Hilfe der Gewerkschaften. Es ist also nicht ausgemacht, dass die Gewerkschaften die Verluste bei den industriellen Facharbeitern adäquat kompensieren können.

Wie sich die Gewerkschaften in Zukunft schlagen, hängt auch davon ab, ob es ihnen gelingt, sich auf die veränderte Arbeitswelt einzustellen. Die Arbeitswelt wird künftig eine andere sein. Technologische Schocks sind das eine, Arbeitnehmer als Kapitalisten das andere. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, GiG-Ökonomie, Home-Office und anderes mehr werden die Welt der Arbeit verändern. Wie, das liegt noch im Nebel. Eines kristallisiert sich aber heraus: Die Arbeitnehmer werden regional mobiler sein, sie binden sich weniger an einzelne Unternehmen und arbeiten räumlich dezentraler. Wenn die neuen technologischen Schocks auch nur annähernd dem Muster der Vergangenheit folgen, werden hoch qualifizierte Arbeitnehmer stärker nachgefragt, mittlere Qualifikation allerdings weniger. Beides zusammen erschwert das Geschäft der Gewerkschaften. Die Arbeitnehmer werden weniger gut gewerkschaftlich organisierbar sein. Und noch etwas wird den Organisationswillen der Arbeitnehmer schmälern. Neben dem Lohneinkommen werden die Arbeitnehmer immer öfter auch Kapitaleinkommen beziehen. Mitarbeiterbeteiligungen an heterogenen Erträgen und Gewinnen der Unternehmen aber auch Kapitalerträge aus individuellem Vermögen werden an Bedeutung gewinnen. Der „alte“ Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital erodiert. Alles in allem: Den Gewerkschaften – und ihrem siamesischen Zwilling, den Arbeitgeberverbänden – stehen schwere Zeiten ins Haus.

Worauf müssen sich Gewerkschaften einstellen?

Auch für Gewerkschaften gilt: „They never come back“. Ihr Aufstieg und Fall sind eng mit der Entwicklung des industriellen Sektors verbunden. Der inter- und intra-sektorale Strukturwandel setzen einem Comeback enge Grenzen. Die wachsende Heterogenität und die unvermeidliche De-Industrialisierung zwingen die Gewerkschaften in die Defensive. Dieser Prozess ist längst im Gang. Der Flächentarif wird durchlöchert, die Tarifbindung sinkt. Über Löhne und Tarife wird immer öfter auf betrieblicher Ebene entschieden. Oft zwingen Betriebsräte die Gewerkschaften, tarifvertraglichen Öffnungsklauseln zuzustimmen. Die Arbeitgeberverbände machen gute Miene zum „bösen“ Spiel. Die Tarifpartner verlieren an Einfluss, die Betriebsräte gewinnen. Dem Organisationsgrad von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände tut das nicht gut. Noch immer versuchen vor allem die Gewerkschaften, diese Entwicklung aufzuhalten. Sie setzen auf die Hilfe der Politik. Und sie bekommen sie auch. Die Politik wagt es bisher nicht, gesetzliche Öffnungsklauseln zu installieren. Gesetzliche Mindestlöhne und vereinfachte Allgemeinverbindlicherklärungen der Tarifverträge sollen die „weißen“ Flecken im Deckungsgrad der Flächentarife tilgen. Das Tariftreuegesetz soll die Tarifbindung stärken. Auch über den Umweg eines Industriestrompreises hilft die Politik. Mit dem industriellen Sektor wird auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad gestützt.

Die aufgeschobene De-Industrialisierung hierzulande ist das eine, die wachsende Heterogenität von Unternehmen (Erträge) und Arbeitnehmern (Interessen) das andere. Der strukturelle Wandel lässt sich nicht aufhalten. Daran kann auch die Politik nichts ändern. Es ist eine Binsenweisheit: (Verbandspolitische) Macht verliert gegen (ökonomisches) Gesetz (Eugen von Böhm-Bawerk). Tektonischen Verschiebungen in den Institutionen der Lohn- und Tarifpolitik sind unvermeidlich. Davon sind aber nicht nur die Gewerkschaften betroffen. Sie verlieren an zentraler Gestaltungskraft. Die Betriebsräte gewinnen an Einfluss. Betriebsnähere Lohn- und Tarifverhandlungen kratzen auch an der Organisationsmacht der Arbeitgeberverbände. Mit den OT-Mitgliedschaften haben sie einen ersten Schritt getan. Mit dem Dreisatz der De-Regulierung der Arbeitsbeziehungen: Mehr Öffnungsklauseln, modulare Tarifverträge und mehr Handlungsspielraum für Betriebsräte (hier) haben sie einen zweiten vorgeschlagen. Es fällt schwer zu glauben, dass sich beide Tarifpartner von diesem Schock erholen und zu alter Stärke zurückkehren werden. Entweder sie reiten die Welle der dezentralen Entwicklung oder sie verschwinden von der lohn- und tarifpolitischen Bildfläche. Das alles gilt in dieser Schärfe nicht für die Gewerkschaften im öffentlichen Sektor. Es steht zu befürchten, dass sie über kurz oder lang die dominierende Kraft der Gewerkschaftsbewegung werden.

Fazit

Die Zukunft der Gewerkschaften ist ungewiss. Der Tarifstreit bei der Bahn gibt einen Hinweis, wie es weiter gehen könnte. Heterogenere Interessen der Arbeitnehmer machen Gewerkschaften zu Konkurrenten. Sie werden wieder berufsständischer. Sparten- fordern Einheitsgewerkschaften heraus. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad wird weiter sinken. Mit dazu bei trägt auch der inter-sektorale Strukturwandel. Noch ist der Industriesektor das gewerkschaftliche Kraftzentrum. Geht es mit ihm bergab, leiden auch die Gewerkschaften. Eine Ausnahme könnten die Gewerkschaften im öffentlichen Sektor sein. Der Prozess der De-Industrialisierung kommt in Gang. Deutschland ist ein Nachzügler im inter-sektoralen Strukturwandel. Der Anpassungsbedarf fällt höher aus als anderswo. Die Politik tut vieles, ihn noch zu verstärken. Die weltweit „dümmste“ Energiepolitik ist nur die Spitze des interventionistischen Eisberges. Sie beschädigt das Geschäftsmodell Deutschland. Ein international wettbewerbsfähiger Industriesektor kommt auch den Gewerkschaften zugute. Wettbewerbsfähig wird man aber nur mit einer konsequenten Angebotspolitik, nicht mit effizienzverschlingenden Subventionen. Allerdings: Der Prozess der De-Industrialisierung lässt sich nicht aufhalten, allenfalls zeitlich strecken. Der industrielle Sektor wird weiter schrumpfen. Das droht auch den Industriegewerkschaften. Die Lohn- und Tarifpolitik wird betrieblicher. Anpassungsbedarf haben nicht nur die Gewerkschaften. Auch ihr siamesischer Zwilling, die Arbeitgeberverbände, steht vor Veränderungen. Ob die beiden überflüssig werden, darüber entscheiden sie selbst.

Blog-Beiträge zum Thema:

Norbert Berthold (JMU): Der Klassenkampf ist abgesagt!? Gewerkschaften im Umbruch

- Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025 - Was nun, Europa?

US-Sicherheitsstrategie, Eurosklerose, Europäische Verteidigungsunion - 19. Dezember 2025