„Der Nahe Osten hat Öl, China hat seltene Erden.“ (Deng Xiaoping, 1987)

Der Handelskonflikt, den Donald Trump angezettelt hat, ist ein Schuss in den Ofen. Handelskriege lassen sich nicht gewinnen. Die Welt wird nicht nur ärmer. Der Konflikt zeigt auch, wie stark der Westen wirtschaftlich von China abhängig ist. Auf die amerikanischen Zölle antwortete Peking nicht nur mit Gegenzöllen, es aktivierte auch Exportkontrollen. Der Export seltener Erden wurde zeitweilig beschränkt. Dem Westen wurde vor Augen geführt, wie stark er von diesen Vorprodukten aus China abhängt. Für den Westen war es ein déjà vu. In den 70er Jahren schränkten Ölförderländer die Ölförderung ein. Wie heute die Welt von seltenen Erden abhängig ist, hing sie damals am Tropf des Öls. Ökonomisch bekamen die Ölkrisen dem Westen nicht. Das Ergebnis war eine Stagflation. Wiederholt sich die Geschichte?

Ölpreisschocks der 70er Jahre

Die Ölpreiskrisen der 70er Jahre und die Krise der Seltenen Erden haben einiges gemeinsam. Beide wurden durch geopolitische Entscheidungen ausgelöst. Die Ölpreiskrise im Jahr 1973 war eine Antwort arabischer Ölförderländer auf den Jom-Kippur-Krieg. Der Ausfall der iranischen Ölproduktion im Jahr 1979 war der iranischen Revolution und dem Krieg zwischen Iran und dem Irak geschuldet. Die zeitweiligen chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden heute sind eine direkte Antwort aus Peking auf die exzessive und willkürliche Zollpolitik von Donald Trump gegen China. Sie sind aber auch eine grundsätzliche chinesische Warnung an die USA, im Wettbewerb der Systeme um die technologische Vorherrschaft, nicht zu übertreiben. Konkreter Anlass sind amerikanische Exportbeschränkungen für Halbleiter nach China, um den technologischen Aufholprozess zu stoppen.

Wer sich stark abhängig von Rohstoffen aus instabilen Regionen macht, geht ein systemisches Risiko ein. Eine erste Lehre aus den Ölpreisschocks ist, die Risiken des Bezugs von Rohstoffen zu diversifizieren. Dieses Prinzip wurde beim Öl missachtet. Und es wurde auch bei Seltenen Erden in den Wind geschlagen. Der Import von Rohstoffen hängt von (willkürlichen) Entscheidungen des Auslandes ab. Eine zweite Lehre gilt für das wirtschaftspolitische Assignment. Die Ölpreisschocks führten zu stagflationären Entwicklungen. Auf die ölpreisbedingten Angebotsschocks reagierten die Importländer mit expansiven Nachfragepolitiken. Das wäre auch heute in Krise um seltene Erden ein Fehler. Der Verschlechterung der terms of trade kann man nicht entkommen. Angebotsschocks bekämpft man am besten mit Angebotspolitik.

Exportkontrollen für Seltene Erden

Erst seit Donald Trump eine Zollpolitik nach Gutsherrenart betreibt, sind Seltene Erden wieder ein Thema. China setzt sie auf die „rote Liste“ von Gütern, mit deren Export es Weltpolitik machen will. Seltene Erden sind 17 chemische Elemente, die für moderne Technologien, wie etwa Elektrofahrzeuge, Medizin, erneuerbare Energien, Elektronik, Verteidigung, wichtig sind. Sie werden in sehr geringen Mengen für Magnete, Batterien und elektronische Bauteile gebraucht. Tatsächlich sind sie gar nicht so selten. Sie kommen in vielen Gegenden der Welt vor. Allerdings ist es nicht ganz einfach, sie zu fördern, aufzubereiten und zu verarbeiten. Es fehlt an Verarbeitungskapazitäten. Dabei geht es nicht nur um die Rohmetalle. Wichtiger sind die Legierungen, die seltene Erden enthalten und vor allem für neue Technologien relevant sind (Daniel Gros).

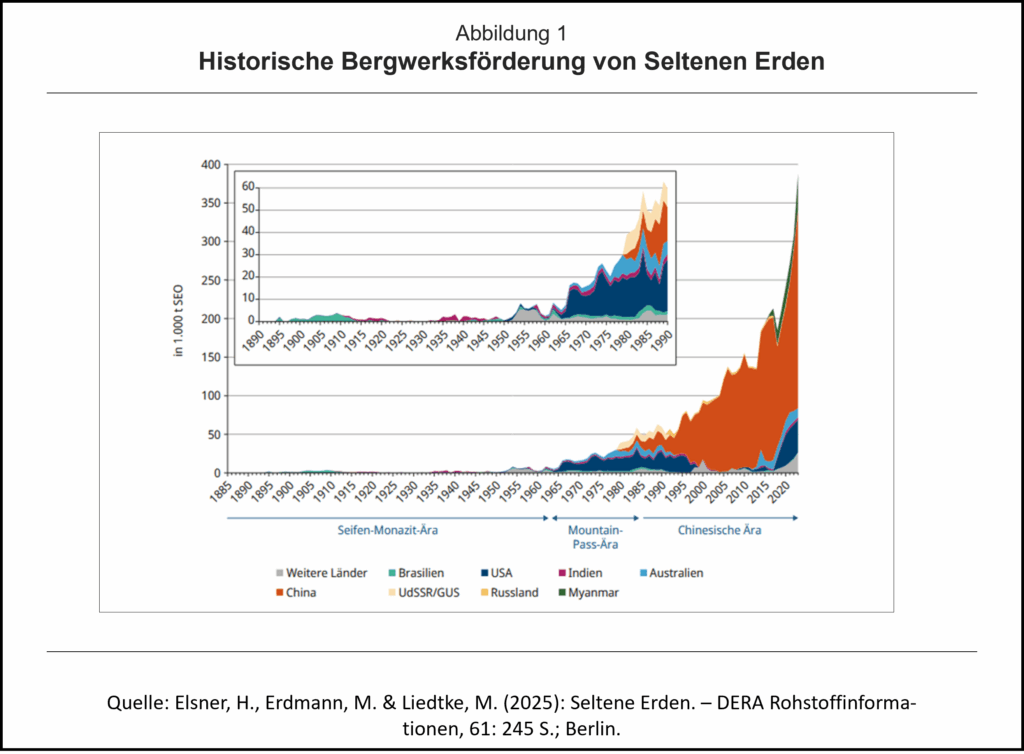

Der globale Markt für Seltene Erden war nicht immer so strukturiert wie heute. Bis Anfang der 90er Jahre waren die USA noch Marktführer. Danach erlosch das amerikanische Interesse an der Förderung und Weiterverarbeitung Seltener Erden. Insgesamt zog sich der Westen als Anbieter aus dem Markt weitgehend zurück (Stephan Finsterbusch). Ein wichtiger Grund war: Seltene Erden zu fördern und zu verarbeiten, ist umweltpolitische „Drecksarbeit“. Die ökologischen Folgen verstärkten den umweltpolitischen Druck der westlichen Öffentlichkeit, auf den Abbau und die Verarbeitung zu verzichten. Die Globalisierung verstärkte diese Entwicklung. Sie förderte die internationale Arbeitsteilung, auch bei seltenen Erden. Die westliche Industrie geriet immer stärker in Abhängigkeit chinesisch kontrollierter Seltener Erden.

Der Westen stieg aus dem Angebot an Seltenen Erden aus, verstärkt aber gleichzeitig die Nachfrage nach ihnen. Einer der wichtigsten Treiber ist die Energiewende. Windkraftanlagen, Elektrofahrzeuge, Photovoltaik, Energiespeicher, alle brauchen Seltene Erden. Getrieben wir die Nachfrage auch von der technologischen Entwicklung in der Digitalisierung, der Raumfahrttechnologie, neuerdings auch durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Schließlich tragen wachsende geopolitische Spannungen und Unsicherheiten in den Lieferketten mit dazu bei, dass die Nachfrage nach Seltenen Erden steigt. Wer sich von chinesischen Seltenen Erden unabhängiger machen will, versucht Bestände an seltenen Erden zu „hamstern“. Alles in allem: Der Westen ist stärker von Seltenen Erden aus China abhängig als je zuvor.

Die Abhängigkeit des Westens von Seltenen Erden aus China wird bestritten. Daniel Gros, ein bekannter Ökonom an der Bocconi-Universität in Mailand, ist dieser Meinung. China habe zwar ein „Monopol“ bei der Erstverarbeitung der Metalle, nicht aber bei den industriell viel wichtigeren Legierungen, wie Permanentmagnete, Wasserstoffspeicher, Stahl- und Guss-Legierungen und Katalysatoren, die alle Seltene Erden enthalten. Dort sei die Situation genau umgekehrt. Die EU und die USA exportieren mehr solcher Legierungen als sie importieren. Sie seien nicht von China abhängig. Es bestehe eine gegenseitige Abhängigkeit. China schieße ein Eigentor, wenn es rigide Exportkontrollen für Seltene Erden installiere. Das sei der eigentliche Grund, weshalb Peking in Handelskonflikten mit den USA rasch zu Kompromissen bereit ist. Die Frage bleibt aber, wie können Länder bei Legierungen von chinesischen Seltenen Erden unabhängig sein, wenn die Chinesen ein Monopol bei der Förderung und Raffinierung der Seltenen Erden haben?

Marktmacht bei Seltenen Erden

Die chinesische Marktmacht bei Seltenen Erden ist für den Westen, vor allem für Europa und die USA, ein Problem. Das war in der Ära der (ungehinderten) Globalisierung anders. Die Märkte waren offen. Es existierten komplexe Lieferketten, alle hingen von allen ab. Der Westen hing von China ab, aber China auch vom Westen (Pinelopi Goldberg). Der Glaube war im Westen weit verbreitet, dass auch künftig alles so bliebe, wie es war. Tatsächlich hat China die Globalisierung genutzt, um eine Monopolstellung bei Seltenen Erden zu schaffen. Der Westen hat diese Entwicklung aktiv befördert. Nun ist er bei Seltenen Erden blank. In Zeiten der De-Globalisierung wird die internationale Kooperation brüchig. Alle sind auf dem Weg in die Autarkie. Das gilt auch für Seltene Erden. Der Westen versucht, sich von der monopolistischen Abhängigkeit zu lösen.

Wie wird man die chinesische Marktmacht los? Wie macht man den Markt für Seltene Erden bestreitbar? Die einen vertrauen auf die Märkte, andere setzen auf den Staat. Wer auf den Markt setzt, hat die Empirie auf seiner Seite. Monopole haben eine Tendenz, sich selbst zu zerstören. Das gilt auch auf dem Markt für Seltene Erden. Monopolistische Praktiken, wie chinesische Exportkontrollen machen Seltene Erden teurer. Das erhöht nicht nur die Anreize der Unternehmen, Seltene Erden zu ersetzen. Es stärkt auch die Anreize für Konkurrenten in den Markt einzutreten. Eine Lehre aus den Ölpreis-Krisen ist: Langfristig sinkt die Abhängigkeit von Öl. Substitutionsprozesse in der Produktion und die Erschließung neuer Ölfelder demontierten die Monopolstellung etablierter Ölförderer (Paul Ehrlich-Julian L. Simon-Wette). Der Preis sinkt. Warum sollte das bei Seltenen Erden anders sein?

Es gibt allerdings ein Problem mit dieser Sicht: Monopole zerstörten sich zwar selbst, es dauere aber bisweilen lange. Der unternehmerische Substitutionsprozess brauche (viel) Zeit. Alternativen zu Seltenen Erden seien (noch) Mangelware. Der Preismechanismus kann allerdings dieser Langsamkeit auf die Sprünge helfen. Eine schnelle Entkoppelung der Lieferketten sei aber auch deshalb fraglich, weil dem Westen (noch) das know how zur Förderung und Trennung von seltenen Erden fehle. Auch hier kann der marktliche Preismechanismus ebenfalls Wunder bewirken. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass es private westliche Unternehmen schwer haben dürften, subventionierte chinesische Anbieter von Seltenen Erden anzugreifen. Einen Preiskampf werden sie kurzfristig verlieren. Das ist ein Punkt, weshalb oft gefordert wird, den westlichen Unternehmen finanziell aktiv unter die Arme zu greifen (Industriepolitik).

Es spricht vieles dafür, der Markt für Seltene Erden ist bestreitbar. Nur: Es dauert, oft Jahrzehnte. Bis es so weit ist, hat der Westen erhebliche Probleme. Weder ist die Versorgungssicherheit noch der militärische Schutz garantiert. In den Bereichen der Hochtechnologie könnte der Westen in Rückstand geraten. Kein Wunder, dass der Ruf nach einer gezielten Industriepolitik laut wird. Ohne staatliche Eingriffe seien monopolitische Strukturen auf dem Markt für Seltene Erden nicht zu beseitigen. Notwendig seien industriepolitische Aktivitäten, um politische Erpressbarkeit zu verhindern und Versorgungssicherheit zu garantieren. Allerdings: Warum soll der Staat besser als der Markt in der Lage sein, Innovationen bei der Förderung und Verarbeitung aber auch bei der Substitution von Seltenen Erden voranzutreiben?

Antwort auf chinesische Exportkontrollen

Alle Marktmacht aus natürlichen Ressourcen ist flüchtig. Ressourcenmonopole sind temporär. Langfristige geopolitische Strategien, die das Monopol als Hebel gegen andere Länder nutzen wollen, müssen scheitern. Trotzdem kann ein Land, das temporäre Marktmacht bei natürlichen Ressourcen hat, Renten anderer Länder abschöpfen. Das gilt auch für die Marktmacht, die China gegenwärtig bei Seltenen Erden hat. Die Abnehmerländer sind gut beraten, schnell darauf zu reagieren (Rolf Langhammer). Eine erste Antwort in Europa muss sein, unternehmerische Reaktionen zu ermutigen. Unternehmen sollten Reserven anlegen, Käuferallianzen bilden und alternative Anbieter finden. Sie sollten vor allem den Preissignalen folgen und Ersatz für Seltene Erden im Produktionsprozess suchen. Weniger gut sind produktspezifische Subventionen, wie sie in der Industriepolitik gang und gäbe sind. Die Erfahrungen sind wenig ermutigend.

Eine zweite Antwort sollte sein, verstärkt Importe chinesischer Seltener Erden durch eigene von China technologisch unabhängige neue Lieferquellen zu substituieren. Die Knappheit an Seltenen Erden würde in Europa sinken, nicht aber weltweit. Es käme zur Umverteilung. Da es neben China weltweit wenig Anbieter gibt, dürfte diese Strategie nicht sehr ergiebig sein. Das Angebot an Seltenen Erden ließe sich auch erhöhen, wenn es gelänge, Seltene Erden verstärkt zu recyclen. Auf diesem Feld werden viele Möglichkeiten noch nicht genutzt, wie die Förderung aus Altgeräten und Halden. Auch auf der Nachfrageseite sind Verbesserungen möglich. Eine ergiebigere Quelle könnte sein, Ressourcen einzusparen, indem die Unternehmen verstärkt auf Seltene-Erde-sparenden technologischen Fortschritt setzen. Noch gibt es allerdings wenig marktfähige Alternativen. Eine Verknappung chinesischer Seltenen Erden könnten das aber ändern.

Als dritte Antwort auf chinesische Exportkontrollen für Seltene Erden könnte die EU die Handelspolitik strategisch einsetzen. China hat – mit viel Subventionen – seine Industrieproduktion im letzten Jahrzehnt stark erhöht. Der Handelskrieg, den Donald Trump (vor allem auch) gegen China führt, verringert die chinesischen Absatzmöglichkeiten auf amerikanischen Märkten. Umso mehr ist China auf offene europäische Märkte angewiesen. Daraus könnte ein Deal werden. Chinesische Unternehmen erhalten leichteren Zugang zum EU-Markt. Dafür geben sie zum einen chinesische SE-Technologie zur Förderung und Weiterverarbeitung von Seltenen Erden weiter. Das Vehikel dieses Technologie-Transfers könnten chinesisch-europäische Joint Ventures sein. Zum anderen verpflichtet sich China als Gegenleistung für die weitere Öffnung der europäischen Märkte, die Exportkontrollen für Seltene Erden abzubauen.

Fazit

China hat eine monopolartige Stellung bei Seltenen Erden. Der Westen hat China das Monopol geradezu aufgedrängt. Er wollte mit dem „schmutzigen“ Geschäft möglichst wenig zu tun haben. Die Angst vor einer einseitigen Abhängigkeit von China war gering. Der Westen vertraute auf die gegenseitige Abhängigkeit in Zeiten der Globalisierung. Tatsächlich erodiert der kooperative Gedanke. In Zeiten der De-Globalisierung denkt jeder vor allem an sich. Im Handelsstreit, den Trump vom Zaun gebrochen hat, nutzt China die Marktmacht bei Seltenen Erden. Seine Exportkontrollen waren der „Ölpreisschock-Moment“. Die Ölpreiskrisen haben aber gezeigt, Monopole zerstören sich selbst. Das gilt auch bei Seltenen Erden. Nur bis es so weit ist, kann der Monopolist erhebliche Schäden anrichten. Das fordert Unternehmen auch in Deutschland. Sie müssen neue Lieferanten suchen, Seltene Erden einsparen, recyclen und ersetzen. Die Politik kann helfen. Sie kann die Handelspolitik strategisch einsetzen. Der Deal könnte sein: Leichterer Zugang für chinesische Industrieprodukte auf den EU-Markt gegen chinesisches know how bei Seltenen Erden und ein Verzicht auf Exportkontrollen. Die Angst vor dem Weg in die Autarkie und einseitiger Abhängigkeiten ist übertrieben. Länder sind auch weiter gegenseitig voneinander abhängig. Die Geschichte der Ölpreiskrisen wird sich wohl nicht wiederholen.

Podcast zum Thema:

Kritische Rohstoffe, China und der Westen. Sind Seltene Erden das „neue“ Öl?

Prof. (em.) Dr. Norbert Berthold (JUM) im Gespräch mit Prof. Dr. Rolf J. Langhammer (IfW)

Blog-Beiträge zum Thema:

Vincent Stamer (CBK, 2025): Wo Deutschland von China abhängt

Reto Föllmi (HSG, 2023): Lieferketten funktionieren ohne Staat

- Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025 - Was nun, Europa?

US-Sicherheitsstrategie, Eurosklerose, Europäische Verteidigungsunion - 19. Dezember 2025 - Kurz kommentiert

Aufstand der 18

Inter-generative Verteilungskonflikte ante portas? - 27. November 2025