Der Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften 2025 wurde an Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt verliehen. Ausgezeichnet werden die Forscher für ihre wegweisenden Beiträge zum Verständnis innovationsgetriebenen Wachstums. Die erste Hälfte des Preises erhält Joel Mokyr für seine Arbeiten zur Identifizierung der Voraussetzungen nachhaltigen Wachstums durch Innovationen. Die zweite Hälfte teilen sich Philippe Aghion und Peter Howitt für ihre Theorie des nachhaltigen Wachstums durch kreative Zerstörung. Dieser Artikel stellt die zentralen Beiträge der Preisträger im Einzelnen vor.

Der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften zum Gedenken an Alfred Nobel wurde 2025 an Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt vergeben. Dieser Artikel beschreibt die Bedeutung von Innovationen und technologischem Fortschritt für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung und zeigt, wie die Arbeiten der Preisträger unser Verständnis des innovationsgetriebenen Wachstums geprägt haben.

1. Die lange Reise zu Wohlstand: Wirtschaftliche Entwicklung im Verlauf der Menschheitsgeschichte

Eines der erstaunlichsten wirtschaftshistorischen Fakten ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung über die Existenz des Homo Sapiens keinesfalls stetig verlief. Tatsächlich waren 99,9% der Menschheitsgeschichte geprägt von Stagnation. Wie der englische Philosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert bemerkte, war das menschliche Leben über weite Teile der Geschichte hinweg „einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz“ (Hobbes, 1651). Noch zu Hobbes‘ Zeit starb rund ein Viertel aller Neugeborenen an Kälte, Hunger oder Krankheit, bevor sie das erste Lebensjahr erreichten, während die durchschnittliche Lebenserwartung selten die Marke von vierzig Jahren überschritt (Galor, 2022).

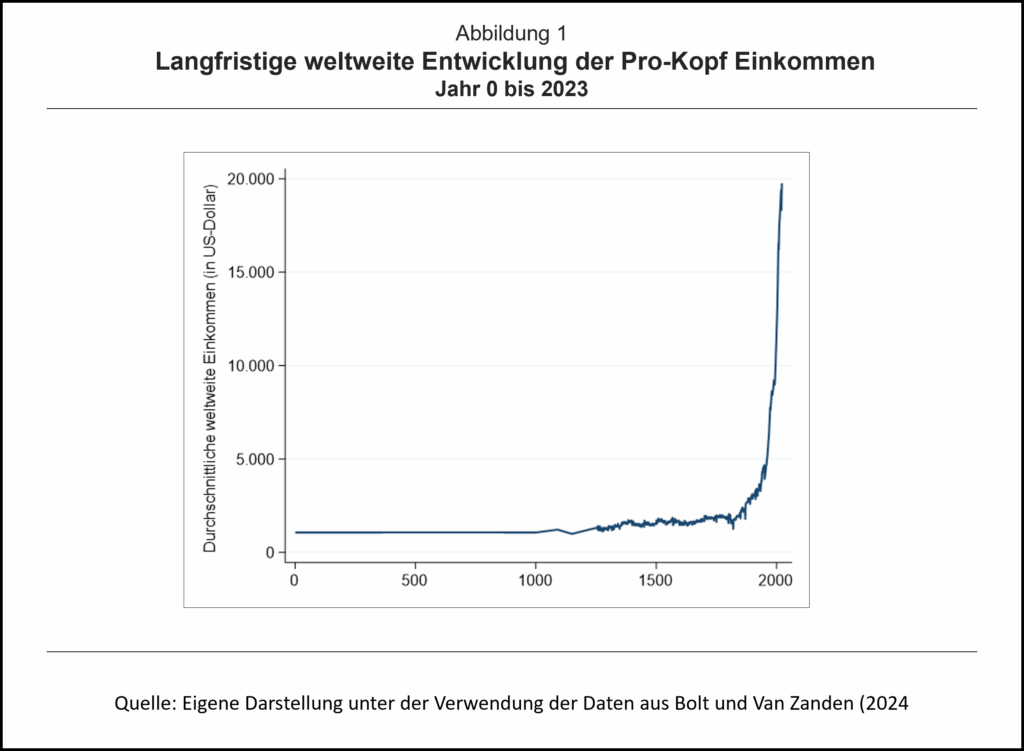

Von einigen temporären Auf- und Abschwüngen abgesehen, blieben die Lebensstandards der meisten Menschen über den Großteil der Menschheitsgeschichte nahezu unverändert (siehe Abbildung 1). Die Lebensbedingungen eines englischen Bauern um 1600 ähnelten jenen eines chinesischen Leibeigenen im 11. Jahrhundert, eines mayanischen Landarbeiters vor 1500 Jahren, eines griechischen Hirten im 4. Jahrhundert v. Chr., eines ägyptischen Bauern vor 5000 Jahren oder gar eines Hirten aus der jungsteinzeitlichen Vor-Keramik-Epoche (Galor, 2022). Das Phänomen langfristig stagnierender Lebensstandards wird, entsprechend den Theorien des englischen Demografen und Pfarrers Thomas Malthus, als Malthusianische Stagnation bezeichnet (Malthus, 1798). Über Jahrtausende hinweg blieben Lebensstandard und Produktivität weitgehend konstant, da technologische Fortschritte stets durch Bevölkerungswachstum aufgezehrt wurden.

Mit der Industriellen Revolution kam es schließlich zu einem historischen Wendepunkt, der jenen Anstieg des Lebensstandards ermöglichte, den wir heute in vielen Industrienationen genießen und oft als selbstverständlich betrachten. Während der letzten 250 Jahren, einem kurzen Wimpernschlag der Menschheitsgeschichte, hat sich die Lebenserwartung im Schnitt mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum ist das Einkommen pro Kopf weltweit auf das Vierzehnfache, in den entwickelten Regionen sogar auf das Zwanzigfache gestiegen (Galor, 2022). Diese Epoche wird in der Wachstumsforschung als Modern Growth Regime bezeichnet.

2. Das Zeitalter der Innovation: Wie „nützliches Wissen“ die Stagnation beendete

Erst im Zuge der Industriellen Revolution gelang der dauerhafte Bruch mit der Dynamik der malthusianischen Stagnation. Zu dieser Entwicklung trugen einer Reihe von Faktoren bei, etwa die Entstehung von Finanzmärkten, Fortschritte in der Bildung, sowie institutionelle Veränderungen (zu deren Erforschung die letztjährigen Preisträger geehrt wurden, siehe Pies, 2024). Insbesondere aber ermöglichte das gleichzeitige Auftreten fundamentaler technologischer Neuerungen einen beispiellosen Wohlfahrtsschub, der nicht mehr durch Bevölkerungswachstum aufgezehrt wurde. Warum jedoch trat dieser Effekt erst zur Zeit der industriellen Revolution auf und nicht bereits früher?

In The Lever of Riches (1990) und später in The Gifts of Athena (2002) argumentiert Joel Mokyr, dass Gesellschaften über weite Teile der Geschichte hinweg „eine Welt der Technik ohne Mechanik, Eisenverhüttung ohne Metallurgie und Medizin ohne Mikrobiologie“ (Mokyr, 2005) betrieben. Technologien existierten, doch sie standen in keiner systematischen Verbindung zu den naturwissenschaftlichen Prinzipien, auf denen sie beruhten. Zur Erklärung dieses Problems führte Mokyr die zentrale Unterscheidung zwischen Makroerfindungen (radikalen technologischen Durchbrüchen) und Mikroerfindungen (schrittweise Verbesserungen bestehender Techniken) ein. Während in vorindustriellen Gesellschaften gelegentlich Makroerfindungen wie die Windmühle oder die Druckerpresse entstanden, führten diese selten zu einem Strom neuer Mikroerfindungen, da keine Verbindung zwischen Praxis und Verständnis existierte. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, so Mokyr, erforderte die Schaffung einer Verbindung zwischen Makro- und Mikroerfindungen, in der theoretisches Wissen die praktische Anwendung vorantreibt und in der durch Anwendung gewonnene Erkenntnisse zur Verbesserung der existierenden Theorien führen.

Mokyrs spätere Arbeiten boten schließlich eine Erklärung dafür, warum ein solcher Rückkopplungsprozess erstmals im Europa des 18. Jahrhunderts entstand. Ausschlaggebend war die gemeinsame Entwicklung von Wissenschaft und Technologie die den Zugang zu „nützlichem Wissen“ erleichterte. Mokyr unterschied dabei zwischen propositional knowledge (Kenntnis über Naturphänomene) und prescriptive knowledge (Kenntnis, wie man diese Phänomene praktisch nutzt), und zeigte, wie entscheidende kulturelle und institutionelle Veränderungen, die der Industriellen Revolution vorausgingen und die Mokyr als „industrielle Aufklärung“ bezeichnetet, die Interaktion zwischen beiden Wissensarten förderte. Erst diese Interaktion führte zu einer Kumulation von technischen Neuerungen, welche das Durchbrechen der malthusianischen Falle ermöglichte.

3. Innovationstätigkeit im Modern Growth Regime

Die Entwicklungen, die durch die industrielle Revolution angestoßenen wurden, führten im 19. und 20. Jahrhundert zu historisch beispiellosen Wachstumsraten. In Deutschland etwa betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in den hundert Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie rund 2,5% (Daten aus Bolt und Van Zanden, 2024). Dies entspricht einer Verdopplungszeit von rund 27 Jahren. Im Durchschnitt waren erwachsene Kinder damit doppelt so wohlhabend wie ihre Eltern im gleichen Alter.

Während Mokyrs Theorien den Übergang von der Stagnation zu langfristigem Wachstum beschrieben, konnte das fortdauernde wirtschaftliche Wachstum im Modern Growth Regime lange Zeit nicht überzeugend durch wissenschaftliche Modelle erklärt werden. Zwar haben sich bereits einige Granden der ökonomischen Profession mit den Ursprüngen des Wirtschaftswachstums auseinandergesetzt. Adam Smith etwa betonte in The Wealth of Nations (1776) die Rolle der Arbeitsteilung und der Marktmechanismen, während David Ricardo (The Principles of Political Economy and Taxation, 1817) die Bedeutung von Kapitalakkumulation und komparativen Vorteilen hervorhob. John Stuart Mill (Principles of Political Economy, 1848) wiederum lenkte den Blick auf institutionelle Rahmenbedingungen. Es dauerte jedoch bis zu den Arbeiten von Roy Harrod und Evsey Domar in den 1930er und 1940er Jahren, bis ein erster geschlossener Modellrahmen des wirtschaftlichen Wachstums entstand. Das Modell liefert eine prägnante Erklärung wirtschaftlichen Wachstums, indem es die Wachstumsrate direkt aus der Sparquote und der Kapitalproduktivität ableitet. Allerdings krankt das Modell an Instabilitätsproblemen: Nur ein exakt aufeinander abgestimmtes Kapital- und Produktionswachstum führt zu stabilen Pfaden. Das Erreichen stetigen Wachstum wäre demnach ein geradezu wundersamer Glücksfall. Der Pessimismus, der in diesen Modellen zum Ausdruck kommt, lässt sich aus heutiger Sicht durch die Nachwehen der Großen Depression erklären. Dennoch stand die Kernaussage des Harrod-Domar Modells in deutlichem Widerspruch zu den empirischen Fakten.

Im Jahr 1956 schließlich revolutionierte Robert Merton Solow die Wachstumstheorie. Sein Artikel A Contribution to the Theory of Economic Growth zählt zu den meistzitierten Arbeiten unserer Profession. Solow überwand die von Harrod und Domar identifizierten Einschränkungen, indem er die konstanten Verhältnisse der Inputfaktoren zum Output auflöste und Arbeit, Kapitalakkumulation und technischen Fortschritt in einem neuen Modellrahmen zusammenführte. Anders als das Harrod-Domar Modell liefert Solows Theorie eine Erklärung für stabile Wachstumspfade. Allerdings tritt ein solcher Pfad langfristig nur ein, wenn eine stete Verbesserung der verfügbaren Technologie unterstellt wird. Hierin liegt die zentrale Schachstelle des Modells: Der technologische Fortschritt, der maßgeblich für den langfristigen Anstieg des Lebensstandards ist, bleibt innerhalb des Modellrahmens unerklärt.

An der endogenen Erklärung des technologischen Fortschritts aus dem Wirtschaftskreislauf heraus tat sich die Forschung in den folgenden Jahrzehnten schwer. Der Grund lag am ökonomischen Gesetz der Grenzproduktivitätsentlohnung. Auf kompetitiven Märkten muss jeder physische Faktor mit seinem Grenzprodukt entlohnt werden. Ansonsten wäre es von der Person, die diesen Faktor besitzt, nicht ökonomisch, den Faktor anzubieten. Wenn aber Arbeit und Kapital mit dem Grenzprodukt entlohnt werden, dann bleibt vom Output nichts übrig, womit die Erforschung und Produktion von technologischen Neuerungen bezahlt werden könnte.

Eine erste Erklärung zur Überwindung des Problems lieferte Kenneth Arrow (1962) mit seiner Theorie des „learning-by-doing“. Wenn Arbeitende im Produktionsprozess neue Ideen zur Effizienzsteigerung entwickeln, muss dies nicht gesondert entlohnt werden, da ihre Arbeit bereits durch Lohnzahlungen abgegolten ist. Dieser Ansatz führte im Folgenden zum AK-Modell, welches dann stabile Wachstumspfade liefert, wenn die durch learning-by-doing erzeugte Externalität gerade die abnehmenden Grenzerträge des Kapitals auffängt (siehe etwa Frankel, 1962). Das Aufkommen des AK-Paradigmas führte zu einer intensiven Debatte zwischen den Neoklassikern, welchen der Spezialfall des AK-Modells als zu unwahrscheinlich vorkam und den Vertretern der frühen endogenen Theorien, welche auf die mangelnde endogene Erklärung des Solow-Modells verwiesen. Der Streit wurde schließlich geschlichtet durch eine neue Klasse endogener Theorien, die maßgeblich von Paul Romer geprägt wurde und die mit seinem 1990er Aufsatz Endogenous Technological Change seinen Höhepunkt fand. Der Theorierahmen Romers überwand das Finanzierungsproblem von Innovationen durch zwei Schritte. Im ersten Schritt teilte Romer die Ökonomie in drei Sektoren ein: Einen Forschungssektor, der Blaupausen für neue Zwischenprodukte erforscht, einen Zwischenproduktsektor, welcher neue Blaupausen erwirbt und an den Endproduktsektor zur Produktion des Outputs veräußert. Im zweiten Schritt modellierte Romer einen unvollkommenen Wettbewerb der Produzenten von Zwischenprodukten, der durch den Patenschutz von neuen Technologien entsteht. Durch diesen Rahmen, der 2018 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde (siehe Frondel, 2018), lässt sich Innovationstätigkeit endogen erklären.

4. Kreative Zerstörung

Nur vor dem Hintergrund der vorangegangenen wachstumstheoretischen Entwicklungen lässt sich die Schlüsselrolle erfassen, die Philippe Aghion und Peter Howitt in der Theorie innovationsgetriebenen Wachstums einnehmen. Die beiden Forscher wurden insbesondere für ihren Aufsatz A Model of Growth Through Creative Destruction geehrt, der 1992 in der Fachzeitschrift Econometrica erschien. Die darin entwickelte Theorie knüpft direkt an die Arbeiten von Paul Romer an, führt die Idee endogenen technologischen Fortschritts aber einen entscheidenden Schritt weiter. Bei Aghion und Howitt ist Innovation ist kein sicherer, sondern ein riskanter Prozess. Unternehmen investieren in Forschung, um neue, produktivere Technologien zu entwickeln. Der Erfolg dieser Aktivität ist jedoch unsicher. Nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gelingt die Innovation, die dann die bisherige Technologie verdrängt und dem erfolgreichen Innovator vorübergehend Monopolgewinne verschafft. Misslingt der Versuch, bleibt die alte Technologie bestehen.

Aghion und Howitt greifen in ihrer Modellierung den Gedanken der „schöpferischen Zerstörung“ auf, den Joseph Schumpeter genau 50 Jahre zuvor in seinem Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ formulierte (Schumpeter, 1942). Wirtschaftliches Wachstum entsteht, weil neue Innovationen alte Technologien verdrängen. In ihrem Modell investieren Unternehmen in Forschung, um temporäre Monopolgewinne zu erzielen, die ihnen bis zur nächsten Innovation zustehen. Danach werden sie von neuen Innovatoren abgelöst.

Die Modellierung des unsicheren, schumpeterianischen Innovationsprozesses markiert einen konzeptionellen Durchbruch. Wachstum entsteht nicht länger automatisch durch stetige Wissensakkumulation, sondern durch das fortlaufende Ersetzen alter Technologien durch neue Innovationen, in dem Gewinner zeitweise profitieren und Verlierer verdrängt werden. Die langfristige Wachstumsrate, welche Aghion und Howitt aus diesem Modellrahmen ableiten, ist von zwei Kräften abhängig: der Erfolgswahrscheinlichkeit von Innovationen und dem ökonomischen Wert einer erfolgreichen Innovation (also der Stärke des qualitativen Sprungs gegenüber der vorangehenden Technologie). Damit liefern Aghion und Howitt ein theoretisches Fundament für Schumpeters Intuition. Wachstum ist ein dynamischer, riskanter und von Wettbewerb getriebener Prozess, in dem Fortschritt aus dem Zusammenspiel von Risiko, Anreiz und Erneuerung entsteht. Das Modell zeigt überdies, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit und die Größe der qualitativen Verbesserung durch Faktoren wie Forschungsanreize, Wettbewerb, Humankapital und Institutionen beeinflusst wird. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen für die Gestaltung einer innovationsgetriebenen Wirtschaftspolitik.

Die Theorie der schumpeterianischen kreativen Zerstörung schlägt den Bogen zurück zu Joel Mokyrs Arbeiten über die Rolle von technologischem Wandel in der wirtschaftlichen Entwicklung. Aghion und Howitt (1992) formalisierten Schumpeters zentrale Einsicht, dass langfristiges Wachstum aus einem endogenen Innovationsprozess hervorgeht, in dem neue Technologien ältere verdrängen und damit einen Prozess auslösen, der zugleich produktiv und destruktiv wirkt. Während das Modell die mikroökonomischen Mechanismen der schumpeterianischen Innovation präzise modelliert, erklärt Mokyr, warum bestimmte Gesellschaften überhaupt in der Lage waren, kreative Zerstörung dauerhaft zu entfalten. Durch die Betonung des institutionellen und intellektuellen Umfelds, welches die Generierung, Diffusion und Kombination von Wissen erst ermöglicht, liefern Mokyrs Arbeiten notwendige Bedingungen, auf denen die Theorie der kreativen Zerstörung fußt. Zusammengenommen liefern die Beiträge der Preisträger ein kohärentes Bild davon, wie Innovation und Wissen langfristiges Wachstum prägen.

Literatur

Aghion, P., Howitt, P. (1992): A Model of Growth through Creative Destruction, in: Econometrica 60 (2), S. 323–351.

Arrow, K. (1962): The Economic Implications of Learning by Doing, in: Review of Economics and Statistics 29 (3), S. 155-173.

Bolt and Van Zanden (2024): Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, in: Journal of Economic Surveys, S.1-41.

Domar, E. D. (1946): Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, in: Econometrica 14 (2), S. 137–147.

Frondel, M. (2018): Das Solow-Modell des wirtschaftlichen Wachstums – Eine Rekonstruktion und Interpretation, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium 47 (3), S. 2–10.

Galor, O. (2022): The Journey of Humanity: The Origins of Wealth and Inequality, London: The Bodley Head.

Harrod, R. F. (1939): An Essay in Dynamic Theory, in: The Economic Journal 49 (193), S. 14–33.

Hobbes, T. (1651): Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil. London: Andrew Crooke.

Mill, J. S. (1848): Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, London: John W. Parker.

Mokyr, J. (1990): The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress, Oxford: Oxford University Press.

Mokyr, J. (2002): The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, Princeton: Princeton University Press.

Mokyr, J. (2005): Long-term economic growth and the history of technology. In: P. Aghion, S.N. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth 1(17), S.1113-1180. Amsterdam: North-Holland.

Pies, I. (2024): Die ökonomischen Nobelpreisträger 2024: Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson, in: WiSt- Wirtschaftswissenschaftlilches Studium, 53(12), S.31-36.

Ricardo, D. (1817): On the Principles of Political Economy and Taxation, London: John Murray.

Schumpeter, J. A. (1942): Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper & Brothers.

Solow, R. M. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth, in: Quarterly Journal of Economics 70 (1), S. 65–94.

Hinweis: Der Beitrag erscheint in Heft 12 (2025) der Fachzeitschrift WiSt.

- Nobelpreis 2025

Wachstum durch Innovationen und kreative Zerstörung

Zum Nobelpreis von Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt - 2. November 2025 - Nobelpreis 2021

Empirische Kausalanalyse durch natürliche Experimente

Zum Nobelpreis für David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens - 10. Dezember 2021 - „2. Würzburger Ordnungstag“

Werden aus armen Kindern arme Erwachsene?

Über Höhe und Ursachen sozialer Mobilität - 19. November 2014