Auch wenn in der veröffentlichten Meinung gegenwärtig die Frage am „Rückbau“ der Agenda 2010 beherrscht, lässt sich das Jahr 2007 über die gesamte Distanz betrachtet als das Jahr der internationalen Auseinandersetzung mit einer nachhaltigen Entwicklung unserer Welt und deren Ressourcen einordnen. Nicht nur der Friedensnobelpreis an Al Gore und die Positionierung der deutschen Bundeskanzlerin zeigen die Veränderung in der Bedeutungswahrnehmung der Öffentlichkeit. Sind Marktwirtschaften nachhaltig? Diese häufig diskutierte Frage und die in der (ver-)öffentlichen Debatte sehr schnell einsetzenden normativen Schlussfolgerungen knüpfen einerseits an verschiedenen Bewertungskonstruktionen gesellschaftlichen Wohlergehens an, setzen aber andererseits implizit einen jeweils immanenten Gerechtigkeitsbegriff voraus. Wie könnte eine ökonomische Antwort auf diese Frage lauten? [Einen sehr ausführlichen Überblick über ökonomische Zuordnungen der Begrifflichkeit von Nachhaltigkeit geben A. Endres und V. Radke, Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung. Elemente ihrer wirtschaftstheoretischen Fundierung, Berlin 1998.]

Die klassische wohlfahrtsorientierte Sichtweise der Ökonomie würde beispielsweise an der Maximierung der Gesamtwohlfahrt einer Gesellschaft ansetzen und obwohl die individuelle Sichtweise bei einer derartigen utilitaristischen Interpretation von Wohlfahrt außer Acht bleibt, ließe sich schlussfolgern, dass das Verteilungspotenzial bei Maximierung der Gesamtwohlfahrt am höchsten wäre. Auch wenn dieser Annahme Rechnung getragen wird, so ist die Schlussfolgerung nicht zwingend, dass die Verteilungsspielräume auch genutzt werden können. Darüber hinaus lässt sich keine Antwort zu intertemporalen Aspekten von „Gerechtigkeit“ formulieren, die sehr häufig mit „Nachhaltigkeitsphänomenen“ korrespondieren.

Eine „nachhaltige“ Wirtschaft ist demnach von den Opportunitätskostenbetrachtungen in der Zeit abhängig.

Ohne an dieser Stelle die Diskussion über klassische ökonomische Wohlfahrtsmaße wie etwa dem Pareto-Kriterium, das auch intertemporal eingesetzt werden kann, oder etwa dem Kaldor-Hicks-Kriterium aufgreifen zu wollen, gilt es doch, das grundsätzliche normative Bewertungsproblem nochmals am Beispiel eines einfachen Gedankenexperiments zu problematisieren. Wie gemeinhin angenommen, hängt die Belastungs- oder Entlastung der Zukunft – interpretiert als Maß der Nachhaltigkeit im Sinne der Möglichkeit, zukünftiger Konsumenten ihre Präferenzen realisieren zu können – von der Wahl der Gegenwartspräferenz der heute lebenden Nutzer ab. Diese Präferenz lässt in einem sozialen Diskontierungsfaktor messen. Gibt es daher eine Antwort für eine optimale, gar nachhaltige Diskontierung?

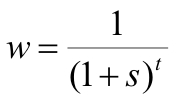

Es gilt an dieser Stelle zunächst zu unterscheiden, dass bei einer Betrachtung der Gegenwarts- und der Zukunftspräferenz streng zwischen dem Diskontierungsfaktor und dem Diskontierungssatz unterschieden werden muss. Gemäß dem Beispiel von Pearce et. al. lässt sich die Unterscheidung wie folgt treffen. [Vgl. die sehr ausführliche Darstellung des intertemporalen Bewertungsproblems bei D. Pearce, B. Groom, C. Hepburn and P. Koundouri, Valuing the Future. Recent advantages in social discounting, in: World Economics Vol. 4 No. 2 (2003), pp. 121-141.] Bei einem Diskontsatz von 4 % und einer angenommenen Zeitperiode von 50 Jahren kann nach der bekannten Diskontierungsformel

(s=Diskontsatz, w=Diskontfaktor)

ein Diskontierungsfaktor von 14 % angesetzt werden. Mit anderen Worten würde ein potenzieller Nutzer einen Gewinn oder einen Verlust in 50 Jahren mit 14 % des gegenwärtigen Wertes bewerten. Da sich der Diskontfaktor invers zum Diskontsatz verhält, könnte die vordergründige Schlussfolgerung getroffen werden, ein nachhaltiger Diskontsatz müsste demzufolge sehr niedrig, vielleicht sogar bei 0 % liegen. Diese Schlussfolgerung scheint nicht nur schon sehr unplausibel zu wirken, sondern zeigt auch das grundsätzliche Problem des Diskontierungssatzes auf. Die Erläuterung liegt auf der Hand:

Je niedriger der Diskontierungssatz ist, der Grenzwert 0 % verdeutlicht dies im Extremwert, desto geringer spielt die Zeitperiode eine Rolle. Es ist aber höchst unwahrscheinlich anzunehmen, dass die Gegenwartspräferenz mit der Zukunftspräferenz in 10 Jahren übereinstimmt oder gar mit der Zukunftspräferenz in 1000 Jahren. Lassen sich daher überhaupt normative Schlussfolgerungen für eine Diskontrate – und damit für eine Art „Nachhaltigkeitskonzept“ – ableiten?

Zunächst gilt es festzuhalten, dass ein derartiges Konzept nur im Sinne eines interdependenten gesellschaftlichen Prozess eine Legitimierung finden kann. Welche Diskontierung ein einzelner Mensch bei seinen individuellen Zukunftsplänen ansetzt, ist Ausdruck seiner individuellen Präferenzsituation, die in einer Marktwirtschaft bewusst nicht Gegenstand der (wirtschafts-) politischen Debatte ist solange die Kosten- und Nutzenwerte (weitgehend) perfekt internalisierbar sind.

Übertragen auf die intertemporale Betrachtung der Nachhaltigkeit lässt sich somit festhalten, dass eine institutionelle Regel so geschaffen sein müsste, dass der Nutzenverlust für künftige Nutzer durch die gegenwärtige Nutzung entsprechend internalisiert würde, d. h. ein „optimales“ Diskontsatzniveau Berücksichtigung finden würde.

Mit diesem Beispiel der vollständigen Internalisierung ließe sich prima facie festhalten, dass ein Nachhaltigkeitsproblem internalisierbar wäre, es müsste nur die entsprechende institutionelle Eigentumsordnung gegeben sein. Auch wenn derartige Schlussfolgerungen schon aus anderweitigen Gründen, beispielsweise der Problematik der Transaktionskosten bei der Durchsetzung von Verfügungsrechten, nicht greifen können, wird die Auseinandersetzung noch heikler, wenn das Nachhaltigkeitsproblem auch durch eine institutionelle Regel nur teilperfekt ausgeglichen werden kann.

Als Beispiel für eine teilperfekte Zuordnung mögen Investitionsentscheidungen gelten, deren Nutzungs- und Kontrollrechte über die Zeit kontingent variieren weil sie hoch kontextspezifisch sind. Traditionelle Beispiele mögen Infrastrukturprojekte sein aber auch soziale Sicherungssysteme, wie Renten- oder Krankenversicherung, die neben dem intratemporalen bewusst intertemporale Aspekte zu berücksichtigen haben.

Eine ökonomische Nachhaltigkeitsauseinandersetzung auf gesellschaftlicher Ebene kommt daher ohne Bezugnahme zu gesellschaftlichen Zielsetzungen nicht aus, die in der Logik des Diskontsatzes gesprochen, einen normativen Diskontsatz einfordern würden. Es bleibt aber grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Formulierungen, „die öffentliche Hand dürfte nicht auf Kosten künftiger Generationen wirtschaften“ [A. Glaser, Nachhaltige Entwicklung und Demokratie. Ein Verfassungsrechtsvergleich der politischen Systeme Deutschlands und der Schweiz, Tübingen 2006; hier S. 67.] oder ähnliche Forderungen an ein ökonomisch nachhaltiges Programm einer Wirtschaftsordnung immer zwei ökonomische Betrachtungsperspektiven anspricht, die aber streng voneinander getrennt werden müssen.

Einerseits geht es darum, im Sinne von Ordnungsregeln „nachhaltige“ Lösungen für die Internalisierung ökonomischer Handlungen zu finden. Andererseits konzentriert sich die zweite Betrachtungsebene dann auf die Fragestellung, inwiefern die Menschen als Handlungsträger auch tatsächlich bereit sind, einer Rahmenordnung zu folgen, die an Nachhaltigkeitskonzepten ausgelegt ist. Ist es nun gerade eine marktwirtschaftliche Ordnung, die helfen kann, nachhaltiges Denken zu implementieren?

Es lässt sich festhalten, dass grundsätzlich eine marktwirtschaftliche Ordnung fähig ist, nachhaltig im Sinne der Interessenswahrung künftiger Akteure zu agieren. Es sind jedoch die Kosten zu berücksichtigen, wenn nicht alle Mitglieder einer sozialen Gruppe die Regeln eines nachhaltigen Handelns berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund ist es im Rahmen einer marktwirtschaftlichen Ordnung ständige Aufgabe, Sanktionsnormen zu entwickeln, die eine Koinzidenz von individueller und kollektiver Rationalität ermöglichen.

Die Probleme bei der Definition und Durchsetzung kollektiver Güter und Regulierungen – Nachhaltigkeit als Ziel ist eine Legitimation entsprechender kollektiver Arrangements – beruhen häufig darauf, dass zwischen den Zielen, die ein kollektives Handeln erforderlich machen, und den Restriktionen, also dem (fehlenden) empirischen Wissen darüber, welche Faktoren und Zusammenhänge die Grundlage der Probleme sind, kein systematischer theoretischer Bezug hergestellt wird. Insbesondere wenn die Abgrenzung einer „Nachhaltigkeit“ nicht eindeutig ist, besteht die Schwierigkeit zwischen dem normativen Ziel und einer positiven Wirkungsanalyse. Gerade letztgenannte Vorgehensweise ist aber zwingend erforderlich, Regeln zu entwickeln, die es ermöglichen, marktwirtschaftliche Austauschbeziehungen zu kanalisieren und zu ordnen.

Eine marktwirtschaftliche Ordnung, die sich dem Konzept der Nachhaltigkeit verschreibt, in dem Sinne, Nutzeneinbußen durch fehlerhafte Kosteninternalisierung zu vermeiden, steht vor der Problematik die normative Vorgabe mit den entsprechenden institutionellen Anreizsystemen zu verknüpfen. Grundsätzlich bestehen zwei Lösungsmöglichkeiten:

Nachhaltiges Handeln könnte an den Präferenzen der Akteure oder an den Restriktionen ansetzen. Die Orientierung an den Präferenzen wäre im Sinne eines „moral suasion“ zu verstehen und würde gemäß einer gesinnungsethischen Konzeption versuchen, Koordinationsprobleme innerhalb der Gesellschaft zu lösen. Eine ordnungspolitische Lösung läge hingegen in der Gestaltung von institutionellen Rahmenbedingungen, die zu stabilen Interaktionen führen kann, die aber auch durch eine vorausschauende Ordnungspolitik immer wieder überprüft werden müssen.

Gerade der Anpassungsprozess der Rahmenordnung setzt eine marktwirtschaftliche Ordnung immer wieder der Gefahr des Regulierungsopportunismus aus. Daher ist es auch eine Perspektive einer nachhaltigen Ordnungspolitik im Rahmen einer modernen Marktwirtschaft, die Entwicklungsbedingungen dezentraler Lösungsansätze, die inhärent für die marktwirtschaftliche Idee sind, nicht durch das Festzurren einheitlicher Vorgaben, auch unter dem Fokus der Nachhaltigkeit, über Maßen einzudämmen. Die Ausgestaltung und Orientierung an einer Zielgröße „Nachhaltigkeit“ lässt sich daher einerseits an einem einheitlichen Leistungsstandard festlegen oder kann einem wettbewerblichen Vergleich unterschiedlicher, dezentraler Ausgestaltungsvarianten folgen. Letztere Möglichkeit hätte insbesondere dann den Vorteil, wenn die Fragen der inhaltlichen Konzeption der „Nachhaltigkeit“ nicht eindeutig bestimmbar sind. [Ordnungs- und prozesspolitische Varianten stehen vor dem Dilemma, dass beide nur bedingt zur Lösung gesellschaftlicher Dilemmata-Situation geeignet sind. Nachhaltigkeit im Kontext eines definierten Politikfeldes, beispielsweise auf dem Feld der Sozialpolitik, ließe sich daher als grundsätzliches, einheitliches Ziel formulieren. Die Umsetzung dieses Ziels könnte jedoch in einem dezentralen Versuch unterschiedlicher Ausprägungsvarianten erfolgen. Vgl. dazu G. Wegner, Wirtschaftspolitik zwischen Selbst- und Fremdsteuerung – ein neuer Ansatz, Baden-Baden 1996.] Wichtig bleibt nur, dass Orientierungsgrößen eingeschlagener Politikkonzepte für einen längeren Zeitraum für alle Beteiligten einer Wirtschaftsordnung antizipierbar sind. Dies gilt im Bereich der Umweltpolitik, aber auch in der Sozialpolitik.

- Ein regulierter Markt für Organe - 6. April 2009

- Krankenkassenwettbewerb und der informierte Patient

Der Weg in die gleiche Richtung? - 22. Januar 2009 - Zur offenen „Reformbaustelle“ der Gesundheitspolitik: die Grundfragen sind zu stellen! - 5. April 2008