Gastbeitrag

Deutschland

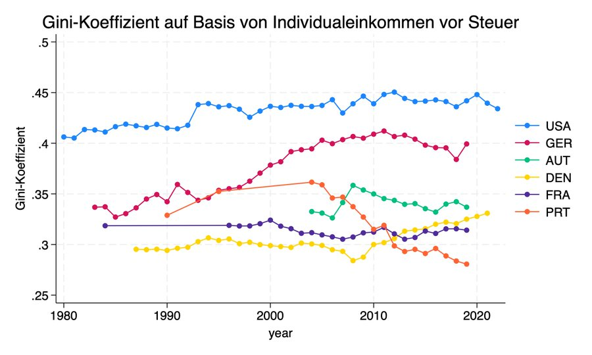

Sozialstaat mit ausgeprägter Wohlstandsspreizung

Astrid Rosenschon analysiert die Ursachen für die Wohlstandsspreizung in Deutschland. Sie schlägt neue Wege für die Sozialpolitik vor und zeigt, wo die Bundesregierung sparen kann, um die zusätzlichen Ausgaben zu finanzieren. Ihre sozialpolitischen Vorschläge sind gleichzeitig wachstumsfördernd.