In seiner Abschiedsrede vom 17. Januar 1961 ging der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower eindringlich auf die Verflechtungen des militärisch-industriellen Komplexes ein. Dies ist wenig erstaunlich, da der ehemalige General aus dem 2. Weltkrieg, wie etwa zwei Drittel der US-Präsidenten auf einen Dienst in den Streitkräften zurückblicken kann. Gerade in US-Wahlkämpfen wurde in der Vergangenheit der militärische Hintergrund von Politikern gerne als besonderes Gütesiegel hervorgehoben. Doch dies ist beileibe kein rein amerikanisches Phänomen. Vladimir Putins Sicherheitspolitik wird nachgesagt, sie wäre von dessen militärischen und geheimdienstlichen Erfahrungen mitgeprägt und der ehemalige französische Präsident François Hollande sah es als Pflicht für seinen politischen Werdegang den Militärdienst zu verrichten.

Politische Entscheidungen zu nationalen und internationalen Sicherheitsfragen sind zentral für den gesellschaftlichen Wohlstand. Die relevanten politischen Entscheidungsträger geraten dabei oftmals in einen Konflikt aus Ideologie und Eigeninteresse, der Abwägung verschiedener moralischer Dimensionen, dem Einfluss Interessensgruppen und nicht zuletzt ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich einer angemessenen Repräsentation der Präferenzen ihrer Wählerinnen und Wähler. Die eigene persönliche militärdienstliche Erfahrung von Politikern fand in der ökonomischen Fachliteratur bisher wenig Beachtung. Dies überrascht, denn schließlich verfügt neben den USA oder Israel selbst eine relevante Zahl von Politikern in Deutschland, Österreich und insbesondere der Schweiz aufgrund der Wehrpflicht in der Vergangenheit über Erfahrungen in der Armee. Im Lichte wiederaufflammender Diskussionen zur Wehrpflicht ist es also höchste Zeit ein genaueres wissenschaftliches Augenmerk auf den militärisch-politischen Komplex zu werfen und das Abstimmungsverhalten von Abgeordneten mit und ohne militärischen Hintergrund auch in Bezug auf andere Politikbereiche, wie Sozial- und Umweltthemen, hin zu untersuchen, was zwei empirische Arbeiten machen (vgl. Stadelmann, Portmann & Eichenberger 2015, 2018).

Auswirkungen der Wehrpflicht und Karrieren in der Armee

Diese Arbeiten untersuchen für unterschiedliche Themenbereiche, ob sich das Abstimmungsverhalten im Parlament von Politikern mit militärischer Diensterfahrung von jenen ohne einen derartigen Hintergrund systematisch unterscheidet. Für eine solche Forschungsfrage bietet die Schweiz ein ideales Untersuchungslabor. Wie in anderen Ländern werden Gesetze von gewählten Volksvertreten im Parlament beschlossen. Komplementiert wird dieser Prozess durch die Möglichkeit von Referenden. Bei einer erfolgreichen Unterschriftensammlung von mindestens 50.000 Stimmen (ca. 1 Prozent der Wahlberechtigten) können Gesetze zu einer Volksabstimmung gebracht werden. Mittels Initiativen können Verfassungsänderungen bei 100.000 gesammelten Unterschriften initiiert werden. Initiativen werden im Parlament behandelt und die Abgeordneten (die National- und Ständeräte) positionieren sich mit einer Ja oder Nein-Stimme zu den Vorlagen. Ein transparenter Prozess der Gesetzgebung und die Aufzeichnung des Abstimmungsverhaltens ermöglichen es, die Entscheidungen von allen Schweizer Nationalräten ab 2000 zu neuen Gesetzen und Verfassungsänderungen im Zusammenhang mit Armee- und Sicherheitsfragen zu analysieren. Diese Fragen spielen in der Schweiz trotz ihrer Neutralität in internationalen Konflikten eine wichtige Rolle. Entscheidungen hinsichtlich der nationalen Sicherheitspolitik, wie beispielsweise zur Größe der Schweizer Armee, werden genauso behandelt wie die generelle Beziehung zwischen Armee und Gesellschaft. Zudem sorgt die allgemeine Wehrpflicht für Männer dafür, dass eine Großzahl Politiker auf eine Zeit im Militär zurückblickt. Zur systematischen Analyse des Abstimmungsverhaltens der Parlamentarier unterteilen wir Gesetzes- und Verfassungsvorlagen in „pro-Armee“ und „kontra-Armee“. Dies erlaubt es uns mit Hilfe einer empirischen Differenzen-in-Differenzen Schätzstrategie, die Auswirkungen des militärischen Hintergrunds von Politikern im Abstimmungsprozess in Bezug auf „pro- oder kontra-Armee“ Vorschläge im Vergleich zu Parlamentarier ohne solchen Hintergrund zu identifizieren. Neben anderen Vorteilen ist die Schweiz für diese Untersuchungsform besonders interessant, da die Parlamentarier im Vergleich zu anderen Ländern einem schwach ausgeprägten Fraktionszwang unterliegen. So kommt eine Positionierung des Einzelnen im Unterscheid zur Partei beispielsweise bei den meisten Abstimmung im Deutschen Bundestag nicht zustande, obwohl es natürlich parteiintern mehr oder weniger oft Uneinigkeit geben mag.

Freilich ist eine objektive und vom parlamentarischen Entscheidungsprozess unabhängige Einordnung der Vorschläge in „pro-Armee“ oder „kontra-Armee“ schwierig und teilweise kontrovers. Um hier eine möglichst objektive Einteilung in „pro- und kontra-Armee“ Vorschläge zu gewährleisten, stützen wir uns auf die von der der Schweizerischen Offiziersgesellschaft und dem Schweizerischen Unteroffiziersverbands verbreiteten Abstimmungsempfehlungen.

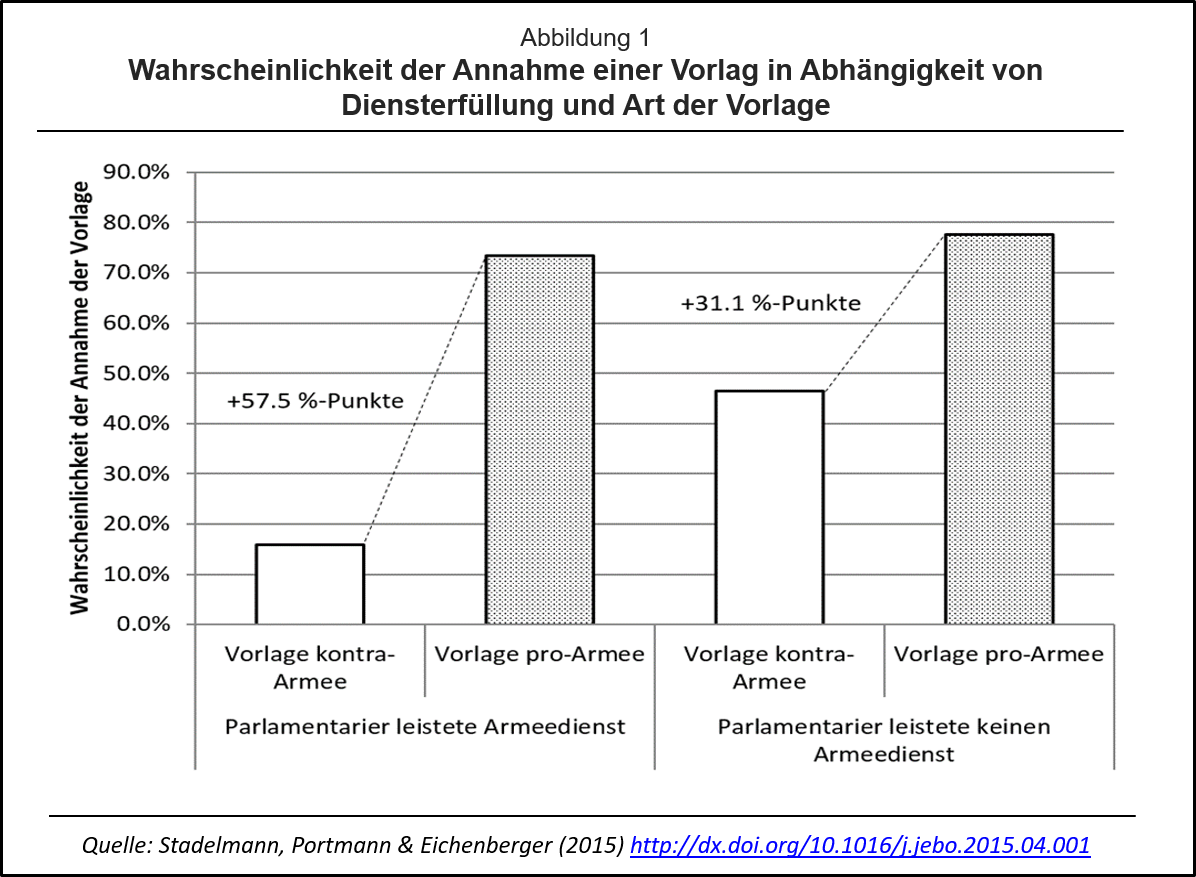

Die unten stehende Graphik stellt die Hauptergebnisse unserer Analysen vereinfacht dar. Die ersten beiden Balken zeigen die Wahrscheinlichkeit, dass Parlamentarier, die in der Armee dienten, „kontra-“ oder „pro-Armee“ Vorlagen im Parlament unterstützten. Die beiden anderen Balken illustrieren die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für Parlamentariern ohne Militärdienst. Politiker mit und ohne militärischen Hintergrund haben mit jeweils 73,4% und 77,6% eine ähnlich hohe Wahrscheinlichkeit, „pro-Armee“ Vorlagen zuzustimmen. Die Wahrscheinlichkeiten, einen „kontra-Armee“ Vorschlag anzunehmen, unterscheiden sich jedoch deutlich. Während sie für Parlamentarier ohne vorherigen Militärdienst bei 46,4% liegt, erreicht sie für solche mit Erfahrungen in der Armee lediglich 15,9%.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Das Interesse gilt vor allem der Differenz in den Differenzen im Abstimmungsverhalten von Parlamentariern mit/ohne militärischer Vergangenheit in Bezug auf „kontra-“ und „pro-Armee“ Vorlagen. Die Differenz in den Differenzen beträgt 26,4% und ist statistisch signifikant. Daraus folgt, dass Parlamentarier mit vorherigem Dienst im Militär stärker einen „kontra-Armee“ Vorschlag ablehnen als solche ohne vorherigen Militärdienst und sich damit insgesamt stärker für Armeeinteressen einsetzen.

Rolle der Wählerpräferenzen

Um verzerrte Ergebnisse zu vermeiden, gilt es insbesondere zu berücksichtigen, ob und wie die Präferenzen der Wähler aus den Wahlkreisen, die die Parlamentarier repräsentieren, das Abstimmungsverhalten bei Sicherheitsfragen beeinflussen. Wie aber kann man herausfinden, ob der militärische Hintergrund oder eine gewissenhafte Präferenzrepräsentation einen Einfluss ausüben? Auch um diese Herausforderung anzugehen, bietet der institutionelle Prozess der Gesetzgebung in der Schweiz interessante Möglichkeiten. Wir analysieren ausschließlich nationale Sicherheitsfragen, zu denen Referenden stattfinden. Die Ergebnisse der Referenden offenbaren die Präferenzen der Wählerinnen und Wähler auf Wahlkreisebene. Da die Wähler über die gleichen Vorlagen abstimmen wie die Politiker, gelingt es uns so, beobachtete Wählerpräferenzen in die empirische Analyse zu integrieren und nicht auf geschätzte Werte von Präferenzen zurückgreifen zu müssen.

Die vorherigen Ergebnisse bleiben unter Berücksichtigung der Wählerpräferenzen unverändert in der Größe und ihrer statistischen Signifikanz. Gleiches gilt, wenn wir für die Parteizugehörigkeit kontrollieren und zahlreiche andere Einflussfaktoren mitberücksichtigen. Auch in einer Schätzung, die ausschließlich männliche Parlamentarier berücksichtigt, bleiben unsere Resultate unverändert. Schlussendlich zeigt sich, dass eine militärische Laufbahn mit größerer Wahrscheinlichkeit zu pro-Armee Abstimmungsverhalten führt. Parlamentsabgeordnete mit militärischem Hintergrund verhalten sich in militärischen Angelegenheiten anders als solche, die keinen Militärdienst verrichteten.

In einer Ausweitung der Analysemethode auf andere Politikbereiche (vgl. Stadelmann, Portmann, Eichenberger 2018) ergeben sich weitere interessante Erkenntnisse. Die empirischen Resultate zeigen, dass Wehrdienstleister nicht verschieden in Bezug auf Politikbereiche stimmen, die insbesondere Frauen und die Gruppe älteren oder behinderten Menschen betreffen. Politiker die Wehrpflicht geleistet haben, scheinen aber in Politikbereichen die Menschenrechtsfragen, Umweltthemen und Neutralitätsfragen betreffen, eher konservativer zu entscheiden als jene ohne abgeleisteten Wehrdienst. Wiederum sind alle diese Effekte unabhängig von den Präferenzen der Wähler.

Persönliche Motivation ist entscheidend

Würde nun beispielsweise eine Abschaffung oder Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht für Männer bedeuten, dass in Zukunft andere Politik gemacht würde? Diese Auslegung der Resultate ist vorschnell. Im Grunde geht es um die Frage, ob ein möglicher Selektionseffekt oder ein Sozialisierungseffekt die beobachteten Unterschiede im Abstimmungsverhalten erklärt. Anders gefragt: Lassen sich die Unterschiede durch die individuell vorhandene intrinsische Motivation im Militär zu dienen, ausmachen oder führt der Militärdienst als solcher dazu, dass Politiker eine pro-militärische Affinität entwickeln und in Politikbereichen wie Umwelt, Neutralität und Menschenrechten anders entscheiden?

Um dies herauszufinden, unterteilen wir nicht mehr nur zwischen Parlamentariern, die gedient haben und solchen, die dies nicht taten, sondern unterteilen die erste Gruppe in drei Unterkategorien: Diese besteht aus Politikern, die einen Offiziersrang erreicht haben, solchen, die als Unteroffizier dienten und anderen wiederum, die einfache Soldaten im Zuge der Wehrpflicht waren. Letztere Gruppe weist über fast alle Politikbereiche und vor allem bei Sicherheitsentscheidungen große Ähnlichkeiten zu den Politikern auf, die überhaupt nicht gedient haben. Offiziere und Unteroffiziere hingegen stimmen deutlich häufiger „pro-Armee“. Da es für wehrdiensttaugliche Männer eine Wehrpflicht gibt und ein Aufstieg über den einfachen Soldatenrang hinaus im Normalfall aber nur bei Bereitwilligkeit des Betroffenen stattfindet, lässt sich folgender Schluss ziehen: Die beobachteten Unterschiede im Abstimmungsverhalten gehen in erster Linie auf die vorhandene intrinsische Motivation, eine höhere militärische Laufbahn einzuschlagen, zurück und werden nicht durch den Wehrdienst geschaffen. Zusätzliche Untersuchungen, die Altersunterschiede der Parlamentsabgeordneten aufgreifen, unterstützen diese Interpretation.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass nicht ein Sozialisierungsprozess im Militärdienst später zu anderem Abstimmungsverhalten führt. Ausschlaggebender ist die bereits vorher vorhandene intrinsische Motivation zu dienen und in den Militärdienstgraden aufzusteigen. Wer eine Laufbahn in der Miliz einschlägt, stimmt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit pro-militärisch ab und verhält sich auch in einigen Politikbereichen anders. Jedoch der reine Militärdienst als solcher im Zuge der Wehrpflicht hat keine systematischen Auswirkungen.

Literatur:

Stadelmann, D.; Portmann, M. & Eichenberger, R. (2015), ‚Military careers of politicians matter for national security policy‘, Journal of Economic Behavior & Organization 116, 142-156.

Stadelmann, D.; Portmann, M. & Eichenberger, R. (2018), ‚Military Service of Politicians, Public Policy, and Parliamentary Decisions‘, CESifo Economic Studies, forthcoming, https://doi.org/10.1093/cesifo/ify006

- Wirtschaftspolitik anders ausrichten (14)

Wirtschaftlicher Stillstand und Reformblockaden

Wie eine neue Institution den Wandel vorantreiben könnte - 20. Februar 2025 - Kontrollillusion in der Politik - 8. September 2024

- Schuldig verschuldet? - 13. Juli 2024