Europa droht wirtschaftlich abgehängt zu werden. Der europäische Binnenmarkt, die Magna Carta der wirtschaftlichen Integration, ist der Schlüssel, wettbewerbsfähiger zu werden. Die 4 Grundfreiheiten sind der Kern. Sie müssen revitalisiert werden. Nötig ist aber mehr: Weiche Budgetrestriktionen der Politik müssen gehärtet, fiskalische Regeln der EWU ernst genommen, monetäre Staatsfinanzierung muss unterbleiben, die vertikale Kompetenzverteilung vom Kopf auf die Füsse gestellt werden.

„Brüssel dient den Mitgliedstaaten, nicht umgekehrt“ (Mark Rutte)

In der Europäischen Union stehen Wahlen an. Das europäische Parlament wird neu gewählt. An Problemen herrscht kein Mangel. Parlament, Mitgliedsstaaten und EU-Kommission sind gefordert, sie zu lösen, effizienter als bisher. Der europäische Traum von Frieden, Freiheit und Wohlstand droht sonst zu platzen. Kriege vor der Haustür, wachsender Populismus, schwaches Wachstum entwickeln sich zu Albträumen. Vor Wahlen ist die Zeit der Politik, Reformen anzukündigen. Der Letta-Report, von den Staats- und Regierungschefs in Auftrag gegeben, machte einen ersten Aufschlag. Emanuel Macron, hat sich in seiner 2. Sarbonne-Rede zum geplanten „Deal für Wettbewerbsfähigkeit“ geäußert. Der von der EU-Kommission bestellte Draghi-Bericht wird für Juni erwartet. Trotz allen rhetorischen Bekenntnissen der Politik zu mehr Wettbewerbsfähigkeit vergisst Europa viel zu oft, was es wirtschaftlich groß gemacht hat: Markt, Wettbewerb und Subsidiarität. Diese Treiber des Wohlstandes werden politisch systematisch blockiert. Staat, Plan und Zentralisierung gewinnen an Boden. Die Mitgliedsländer werden (ökonomisch) verletzlicher. Es gelingt ihnen immer schlechter, sich effizient an exogene Schocks anzupassen. Der Wohlstand stagniert, die Staatsverschuldung wächst, die Inflation wird angeheizt.

Wachstum, Staatsverschuldung und Inflation

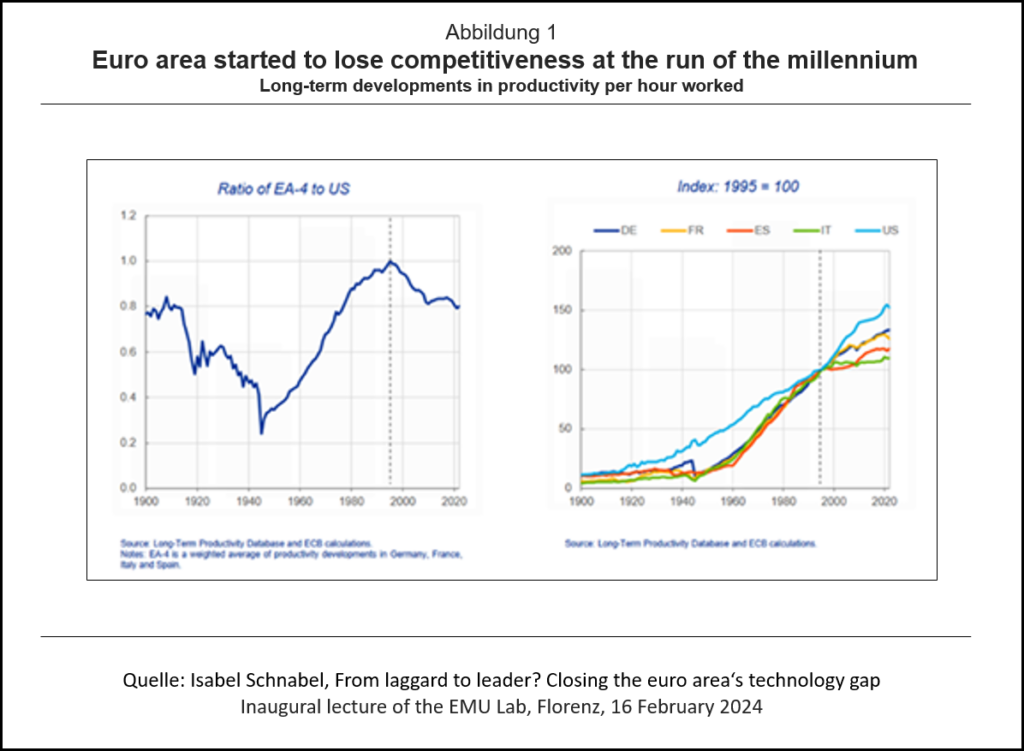

Die EU hat ein Wachstumsproblem. Damit ist sie nicht allein. Alle reichen Länder leiden, die EU aber besonders. Das zeigt ein Vergleich mit den USA. Noch bis Anfang der 90er holte die EU auf. Bis zur Vollendung des „Binnenmarktes 92“ hatte die EU die USA beim Pro-Kopf-Einkommen fast eingeholt. Seither geht es stetig abwärts. Der wichtigste Grund ist die Arbeitsproduktivität. Sie wächst in der EU seit Anfang der 90er langsamer als in den USA. Schuld ist das geringere Wachstum der totalen Faktorproduktivität in der EU. Die europäische Schwäche hat viele Gründe. Der Binnenmarkt treibt nicht mehr so dynamisch wie früher. Subventionierte Industriepolitik dominiert rahmensetzende Wettbewerbspolitik, die Integration der Kapitalmärkte kommt nicht voran, die Arbeitsmärkte sind nach wie vor fragmentiert. Negativ wirken auch auf Pump finanzierte staatliche Ausgaben, die zu sehr in den Konsum, weniger in Investitionen gehen. Privates Unternehmertum hat in den europäischen Gesellschaften einen schweren Stand. Das ist ein weiteres Handicap.

Die EU hat ein Verschuldungsproblem. Offenkundig wurde es in der Euro-Krise. Wirklich verbessert hat sich die Lage seither allerdings nicht. Fiskalisch geht ein Riss durch die EU. Der Norden ist weniger verschuldet, der Süden um so mehr. Der Maastricht-Wert von 60 % des BIP für den Schuldenstand wird nur von wenigen Ländern – vor allem – des Nordens erreicht. Die Länder des Südens – auch die großen – reißen die Schuldengrenze deutlich. Das ist misslich, weil es – über kurz oder lang – die Stabilität der EWU in Frage stellt. Der EZB bleibt nichts anderes übrig, als zur monetären Staatsfinanzierung zu greifen, wenn sie verhindern will, dass die Währungsunion einstürzt. Das Ergebnis ist bekannt: Die Inflationsrate in der Euro-Zone nimmt Fahrt auf. Es ist schwer, wie wir gegenwärtig sehen, sie wieder einzufangen. Und noch etwas ist misslich: Der Druck der hoch verschuldeten Länder steigt, auf eine gemeinsame Schuldenaufnahme zu drängen. Das No-Bail-Out-Prinzip der EWU erodiert. Die Gefahr einer Transferunion nimmt zu.

Lasten, Resilienz und Wohlstand

Wie erfolgreich die EU ökonomisch ist, hängt davon ab, wie stark sie von exogenen Schocks getroffen wird (Anpassungslasten) und ob es ihr gelingt, effizient darauf zu reagieren, wie resilient (neudeutsch) sie also ist (Anpassungskapazität). Das war lange eher wenig problematisch. Die exogenen Schocks hielten sich in Grenzen, das interne und externe wettbewerbliche Umfeld sorgte für eine hohe Anpassungskapazität. Beides hat sich geändert, die exogenen Schocks nahmen zu, die EU wurde weniger anpassungsfähig. Ökonomische Schocks wurden intensiver. Der Prozess der De-Industrialisierung beschleunigte sich. Die Finanzkrise stellt die Existenzfrage. Der Corona-Schock offenbarte, wie brüchig die weltweiten Lieferketten waren. Auch die politischen Schocks wurden heftiger. Die De-Karbonisierung wurde beschleunigt. Der Ukraine-Krieg verschärfte die Energie-Krise. Ein Prozess der De-Globalisierung wurde in Gang gesetzt. Die (weltweiten) wirtschaftlichen Abhängigkeiten wurden offensichtlich. Der Ruf nach ökonomischem Schutz wurde lauter.

Nicht nur die Anpassungslasten stiegen, die EU wurde auch weniger resilient. Die Haupttreiber der Anpassungskapazität waren intern der wettbewerbliche Binnenmarkt, extern die fortschreitende Globalisierung. Die politische Entscheidung im Binnenmarkt auf die 4 Grundfreiheiten zu setzen, war goldrichtig. Der Binnenmarkt wurde zur Magna Carta der wirtschaftlichen Integration. Er setzt(e) auf Markt, Wettbewerb und Subsidiarität. Die Anpassungskapazität stieg. Das hat sich geändert. Mitgliedsländer und EU-Kommission kehren wieder zu den unseligen Ursprüngen der Marktinterventionen der Anfangsphase der EWG zurück. Sie setzen stärker auf Staat, Plan und Zentralismus. Interventionismus, Subventionen, Industriepolitik sind en vogue. Protektionistische Elemente bauen Europa weiter zur Festung aus. Ein Rückbau des Binnenmarktes und die weltweit stärkere Blockbildung verringern die Anpassungsfähigkeit der EU. Die steigenden Anpassungslasten werden immer weniger direkt getragen, sie werden von Staaten und EZB fiskalisch finanziert. Notwendig Anpassungen unterbleiben, Lasten werden auf künftige Generationen verschoben.

Enrico Letta, Emmanuel Macron und Mario Draghi

Auf den ersten Blick scheint der Letta-Report wieder auf die Linie eines wettbewerblichen Binnenmarktes einzuschwenken. Ein „Deal für Wettbewerbsfähigkeit“ müsse her. Der Binnenmarkt müsse vollendet, Bürokratie abgebaut, Wettbewerb und Innovation gefördert, Handelsschranken abgebaut werden. Das klingt gut. Allerdings ist das Kernelement der neuen Strategie eine staatliche Industriepolitik. Dabei soll es weniger darum gehen, allgemeine Rahmenbedingungen für Innovationen zu verbessern. Vielmehr sollen strategische Schlüsselsektoren und zukunftsträchtige Technologien gefördert werden. Das gehe nicht ohne Geld vom Staat. Nicht alle Mitgliedsländer haben aber den gleichen haushaltspolitischen Handlungsspielraum. Deshalb seien weitere schuldenfinanzierte EU-Fonds notwendig. Die „neue“ Strategie ist die alte: Mehr Geld vom Staat für „vertikale“ Industriepolitik, mehr Geld von reicheren Mitgliedsländern und (noch) mehr gemeinsame Verschuldung. Da die staatlichen Mittel hinten und vorne nicht reichten, brauche es auch private Mittel für Investitionen in Innovation. Helfen soll eine Kapitalmarktunion.

Auch die Ideen von Emmanuel Macron sind nicht neu. Sie sind in der Tradition der alten französischen Industriepolitik. Sicherheitspolitisch brauche es nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine europäische Rüstungsprojekte. Finanziert werden sollen sie aus EU-Mittel. Das gehe nicht ohne neue gemeinschaftliche Schulden. Wirtschaftspolitisch fordert er mehr ökonomischen Schutz für Europa. Protektionistische Abschottung ist ein Mittel, um sich gegen Dritte zu wehren. Er plädiert auch dafür, „europäische Champions“ in Schlüsselbranchen zentral zu steuern und die europäische Industriepolitik gemeinschaftlich zu finanzieren. Kurz und schlecht: Emanuel Macron fordert mehr Abschottung, mehr Geld für eine europäische Industriepolitik und mehr europäische Schulden. Eine zentrale Industriepolitik in der EU und eine gemeinschaftliche Fiskalpolitik würden einen weiteren Zentralisierungsschub auslösen. Wichtige Entscheidungskompetenzen und mehr Verantwortung würden nach Brüssel verlagert. Das ist das Gegenteil von „Markt, Wettbewerb und Subsidiarität“. Der Wettbewerbsfähigkeit der EU würde ein Bärendienst erwiesen. Man darf gespannt sein, was im Draghi-Bericht steht. Vermutlich ganz Ähnliches wie bei Letta und Macron.

Grundfreiheiten, Fiskalregeln, Kompetenzverteilung

Europa muss wettbewerbsfähiger werden. Das ist unbestritten. Umstritten ist der Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Die ursprüngliche Idee des Binnenmarktes war: Wettbewerbsfähig wird man im Wettbewerb (hier). Diese Idee sollte ohne „Wenn und Aber“ wieder verfolgt werden. Es geht darum, die vier Grundfreiheiten zu vitalisieren. Nur einige Stichworte: Auf den Gütermärkten sollte wieder ein Subventionsverbot (Beihilfeverbot) herrschen. Davon würden vor allem kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Auf den Dienstleistungsmärkten muss endlich europaweit der Marktzugang gesichert werden. Das würde auch den unvermeidlichen Strukturwandel der De-Industrialisierung erleichtern. Die Kapitalmärkte müssen stärker integriert werden. Eine richtig gestaltete Kapitalmarktunion wäre sinnvoll. Das würde vor allem dem Finanzierungsbedarf der wachstumsstarken Start-ups auf die Beine helfen. Auf den Arbeitsmärkten sollte nicht am Prinzip der Personenfreizügigkeit gerüttelt werden. Hier liegen beträchtliche unausgeschöpfte Wohlstandsgewinne.

Ein wettbewerblicher Binnenmarkt würde nicht nur die Resilienz steigern. Er würde auch helfen, die ökonomische Basis der EU zu stärken. Den Mitgliedsländern würde es leichter fallen, mit geo-ökonomischen Risiken fertig zu werden, ohne auf effizienzverschlingende Regulierungen, Subventionen und Protektionismus zu setzen. Die Anpassungskapazität würde auch steigen, wenn die Fiskalregeln der EWU eingehalten würden. Das Verbot der monetären Staatsverschuldung ist streng auszulegen, ebenso die No-Bail-Out-Klausel. Gemeinsame Schulden sind nur erlaubt, wenn öffentliche europäische Güter finanziert werden müssen. Alles in allem: Werden die Regeln eingehalten, fehlen die Anreize, sich national verstärkt zu verschulden, auf ein No-Bail-Out zu spekulieren und das Geld der Anderen auszugeben. Die Maastricht-Kriterien dürfen nicht weiter aufgeweicht werden, sie müssen im Gegenteil mehr Biss erhalten. Sanktionen nach Gutsherrenart der EU-Kommission sind durch harte Sanktionen zu ersetzen. Wer nicht in Wolkenkuckucksheim lebt, weiß, dass eine solche Reform der EWU nicht realistisch ist. Dann müssen wir aber auch damit leben, dass der Wohlstand in der EU stagniert, die jugendfeindliche Staatsverschuldung weiter wächst und die Inflation noch mehr Wohlstand vernichtet.

Beim Binnenmarkt und der EWU ist noch viel Luft nach oben. Das gilt auch für die vertikale Verteilung der Kompetenzen in der EU. Bisher sind sie oft kreuz und quer verteilt, manchmal stehen sie auch auf dem Kopf. Der Trend zur Zentralisierung ist ungebrochen. Auf europäischer Ebene sollte nur entschieden werden, was einen Mehrwert für alle bringt (hier). Das ist nicht wenig, aber weniger als gegenwärtig verwirklicht. Die Verteidigungspolitik zählt dazu, ebenso die Wettbewerbs-, Handels-, Klima- und Flüchtlingspolitik. Alles andere gehört auf die nationale und lokale Ebene. Effiziente ökonomische und politische Ergebnisse sind nur zu erwarten, wenn auch in der Politik wieder gilt: Wer handelt, haftet auch. Das alles spricht für einen wettbewerblichen Föderalismus in Europa. Der ist aber nur möglich, wenn die Kompetenzen vertikal klar zugewiesen sind und der inter-regionale finanzielle Ausgleich sich auf Notfälle beschränkt. Eine Insolvenzordnung muss sicherstellen, dass in Europa auch Länder, Regionen und Kommunen pleitegehen können. Das trägt mit dazu bei, dass Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Dann hat Europa weiter eine Chance, in Frieden, Freiheit und Vielfalt zu leben.

Fazit

Europa droht wirtschaftlich abgehängt zu werden. Um seine Wettbewerbsfähigkeit ist es nicht gut bestellt. Der Wohlstand stagniert, die Staatsverschuldung wächst, die Inflation macht alle ärmer, Ärmere mehr als Reichere. Der europäische Binnenmarkt ist der Schlüssel, wettbewerbsfähiger zu werden. Die 4 Grundfreiheiten sind der Kern. Sie müssen revitalisiert werden. Die unsägliche Politik der subventionierten Industriepolitik muss ein Ende haben. Weiche Budgetrestriktionen der Politik müssen gehärtet, fiskalische Regeln der EWU ernst genommen, die vertikale Kompetenzverteilung muss vom Kopf auf die Füsse gestellt werden. Ein wettbewerbsfähigeres Europa kann die Lasten geo-ökonomischer Schocks leichter tragen. Europa zur Festung auszubauen, ist keine gute Idee. Das alles reicht aber nicht. Die EU muss sich den neuen Realitäten stellen. Sie muss sinnvolle Antworten auf die Migrationsströme aus Drittländern finden. Die Nachfolgeregelungen zu Dublin III reichen nicht. Sie muss die marktliche Klimapolitik forcieren, mit einem umfassenden europäischen Emissionshandel. Die subventionsträchtige grüne Industriepolitik des „Green Deal“ ist keine Alternative. Und die EU muss die europäische Verteidigungsfähigkeit aufbauen. Das ist vielleicht die wichtigste gemeinschaftliche Aufgabe des nächsten Jahrzehnts.

Zitiervorschlag

Norbert Berthold: Binnenmarkt, Währungsunion und Subsidiarität. Wie kommt die EU wirtschaftlich wieder auf die Beine? 15. Mai 2024 https://wirtschaftlichefreiheit.de/wordpress/?p=36857

Blog-Beiträge zum Thema

Norbert Berthold (2017): Europäische Union auf Widerruf? 60 Jahre und (k)ein bißchen weise

Norbert Berthold (2014): Die Zukunft der Europäischen Union: Wettbewerb oder Zentralisierung? Europa geht entschieden zu weit

- De-Industrialisierung in Deutschland

Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025