Gastbeitrag

Gute Schulden, schlechte Schulden

Der deutsche Staat entscheidet sich vor allem für letztere

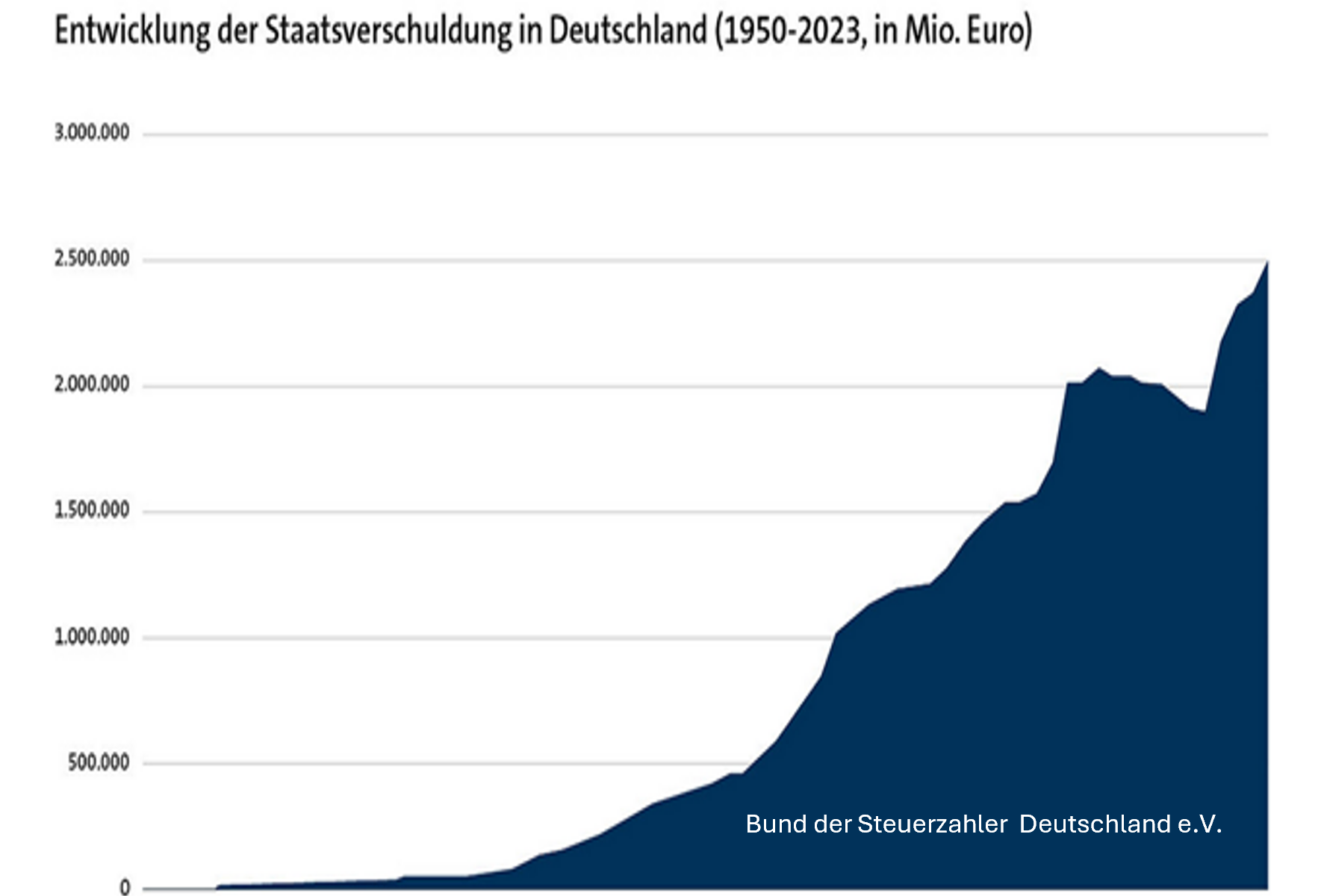

Seit März 2025 darf sich der deutsche Staat deutlich stärker verschulden – offiziell, um zu investieren und die Verteidigung zu stärken. Doch eine Analyse zeigt: Der Großteil der neuen Schulden fließt nicht in Zukunftsprojekte, sondern in konsumtive Ausgaben. Der Beitrag erklärt, wann Staatsschulden künftigen Generationen tatsächlich nützen – und warum die aktuelle Schuldenpolitik das Gegenteil bewirken dürfte.