Der neue Schattenhaushalt namens Infrastruktur und Klimaneutralität, der trotz seiner Finanzierung über Schulden als Sondervermögen bezeichnet wird, soll dem Ziel dienen, durch Erweiterung der finanziellen Basis zusätzliche Investitionen in diesen Aufgabenfeldern anzustoßen, die angesichts des maroden öffentlichen Kapitalstocks in der Bundesrepublik und der globalen Klimakrise dringend nötig erscheinen. Ist tatsächlich ein Investitionsschub durch das neue Sondervermögen zu erwarten? Da der zweite Entwurf des Bundeshaushalts für das Jahr 2025 nunmehr vorliegt, ist es möglich, zu überprüfen, ob das Sondervermögen tatsächlich ein „gamechanger“ (Marcel Fratzscher) ist, der die Hoffnung auf höheres Wirtschaftswachstum begründet. Oder ist vor allem ein weiterer Verschiebebahnhof geschaffen worden?

Sollten wir in die Hände klatschen?

Der neue Schattenhaushalt namens Infrastruktur und Klimaneutralität, der trotz seiner Finanzierung über Schulden als Sondervermögen bezeichnet wird, soll dem Ziel dienen, durch Erweiterung der finanziellen Basis zusätzliche Investitionen in diesen Aufgabenfeldern anzustoßen, die angesichts des maroden öffentlichen Kapitalstocks in der Bundesrepublik und der globalen Klimakrise dringend nötig erscheinen. So löste denn auch die Grundgesetzänderung, die seine Entstehung ermöglicht hat, bei vielen Zeitgenossen Euphorie aus. „Wir sollten in die Hände klatschen und sagen, was jetzt alles geht“, kommentierte der „Chefökonom des Nordens“ (Suedddeutsche) Moritz Schularick die Aufweichung der Schuldenbremse, dessen Mitinitiator er war. Andere Ökonomen wie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm oder der ehemalige Sachverständigenratsvorsitzende Lars Feld waren da skeptischer und mahnten die Finanzierung zusätzlicher öffentlicher Investitionen aus dem Abbau von Subventionen und Sozialausgaben an. Die Mahner in der Wüste plädierten für Haushaltsumschichtungen und argumentierten, dass ein neu installiertes Sondervermögen per Saldo wenig bringt und vielmehr die Möglichkeit bietet, Ausgaben aus dem regulären Haushalt zu verlagern, um Spielraum für zusätzliche Subventionen und Sozialausgaben zu gewinnen – populistische Ausgabekategorien mit ökonomisch fragwürdigem Quale. Was steigt, sei vor allem die Schuldenquote und die Bürde für die zukünftigen Generationen, weniger der öffentliche Kapitalstock und die Chance auf eine höhere gesamtwirtschaftliche Produktivität und Wachstumsrate.

Da der zweite Entwurf des Bundeshaushalts für das Jahr 2025 nunmehr vorliegt, ist es möglich, zu überprüfen, ob das Sondervermögen tatsächlich ein „gamechanger“ (Marcel Fratzscher, Tagesschau vom 19.3.2025) ist und die Hoffnung rechtfertigt, die die Initiatoren des Aufweichens der Schuldenbremse in das neue Konstrukt gesetzt haben. Oder ist ein weiterer Verschiebebahnhof geschaffen worden?

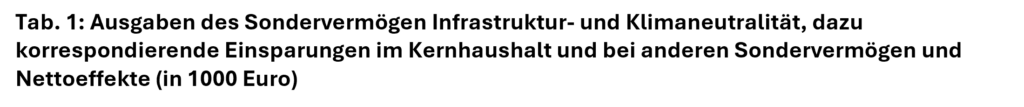

In der vorliegenden Tabelle werden in der zweiten Spalte neben den in der ersten Spalte angeführten Titelnummern die dazu gehörigen einzelnen Ausgabepositionen des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Infrastruktur- und Klimaneutralität (Kapitel 6093) erfasst, die in der Anlage 2 des Haushaltskapitels 6002 des zweiten Entwurfs des Bundeshaushalts 2025 ausgewiesen sind. Sie addieren sich zu einem Gesamtvolumen in Höhe 37,2 Mrd. Euro, die im laufenden Jahr für diese Zwecke ausgegeben werden sollen. Sind das nun in einer konsolidierten Betrachtung Netto-Mehrausgaben? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Bundeshaushalt im engeren Sinne, also den Kernhaushalt, in den Focus rücken und fragen, wie sich die zum Sonderaushalt korrespondierenden Ausgabepositionen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 verändern sollen. Daher werden in der dritten Spalte die für die einzelnen Ausgabekategorien so ermittelten Einsparungen im Kernhaushalt sowie im Etat anderer Sondervermögen, soweit diese betroffen sind, den jeweiligen in der zweiten Spalte ausgewiesenen Bruttoausgaben gegenübergestellt. Der Saldo aus beiden Größen ergibt die Zusatzausgabe in konsolidierter Sichtweise, wobei freilich noch dahingestellt ist, ob es sich dabei im Einzelnen um eine echte Investition im Sinne einer Kapitalstockmehrung handelt oder um eine euphemistische Bezeichnung für laufenden Konsum oder langlebige Konsumgüter.

Magere Verkehrsbilanz

Der Befund im Einzelnen: Unzweifelhaft sind Verkehrsinvestitionen volkswirtschaftlich überragend wichtige Ausgabekategorien, ermöglichen sie doch erst Arbeitsteilung und Handel. Im Sondervermögen werden unter der Titelgruppe 1 Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in Höhe von stattlichen 11,7 Mrd. Euro ausgewiesen. Ein Blick in den Entwurf des Bundeshaushalts 2025 zeigt aber, dass im Kernhaushalt kräftige Kürzungen vorgenommen werden sollen. So werden im Haushaltskapitel 1201 unter der Titelnummer 89111 die Investitionen der Autobahn GmbH des Bundes um 2,4 Mrd. Euro reduziert, von 6 Mrd. Euro im Jahr 2024 auf 3,6 Mrd. Euro im laufendem Jahr. Diese Position ist der siamesische Zwilling zur Titelnummer 89111 im Haushalt des Sondervermögens 6093, die die Bezeichnung trägt „Erhaltung der Brücken im Bestandsnetz der Bundesautobahnen“ und mit 2,5 Mrd. Euro ausgestattet ist. Hinter der behaupteten Investitionsoffensive verbirgt sich also nur ein magerer Zuwachs in Höhe von 0,1 Mrd. Euro. Auch der mit 1,6 Mrd. Euro dotierten Position 89112 „Ausrüstung der deutschen Infrastruktur und von rollendem Material mit dem Europäischen Zugsicherungssystem ERTMS“ steht eine Einsparung im Kernhaushalt (Kapital 1202, Titel 89106) in Höhe von 1,1 Mrd. Euro gegenüber, so dass per Saldo nur 0,5 Mrd. Euro mehr für die Koordinierung und Harmonisierung der europäischen Eisenbahnsysteme ausgegeben wird. Nicht zuletzt handelt es sich beim Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes (Titelnummer 8913) in Höhe von 7,6 Mrd. Euro um keine zusätzliche Investition, weil gleicherhands der Haushaltstitel 89111 im Haushaltskapitel 1202 um 7,5 Mrd. Euro gekürzt worden ist. Zusätzlich sind unter dem Haushaltstitel 89101 die – hier in unserer Tabelle noch gar nicht berücksichtigten – Baukostenzuschüsse für Investitionen des Bedarfsplans Schiene um 1,2 Mrd. Euro reduziert worden, so dass summa summarum für die Schienenwege im laufenden Jahr sogar weniger ausgegeben werden soll als im Vorjahr. Ein ernüchterndes Faktum angesichts der vollmundigen Politikslogans zu den verkehrspolitischen Verdiensten der Bundesregierung.

Zu viel Wind um das Klima

Wenden wir uns der zweithöchsten Ausgabe des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität zu, der Zahlung an den Energie- und Klimafonds (vormaliger Klima- und Transformationsfonds) in Höhe von 10 Mrd. Euro. Trotz dieses Zuschusses soll dieser Schattenhaushalt im Jahr 2025 mit 36,7 Mrd. Euro um 12,8 Mrd. Euro weniger ausgeben als für das Vorjahr geplant. Freilich waren für das Jahr 2024: 10 Mrd. Euro für die Entlastung vom Strompreis – das Nachfolgemodell zur EEG-Umlage – vorgesehen, die unter der Titelnummer 68307 ins Haushaltskapitel 6002 verlagert und um 7,2 Mrd. Euro aufgestockt worden sind. Bereinigt um diesen Sondereffekt steigen die umweltpolitischen Ausgaben des Fonds nach den Haushaltsplanungen nur um 4,4 statt um 10 Mrd. Euro, weil offensichtlich Kürzungen in einem Gesamtvolumen von 5,6 Mrd. Euro vorgenommen werden sollen. Auch hier fällt also der Nettoeffekt deutlich niedriger aus, als die Bundesregierung Glauben machen möchte oder die isolierte Betrachtung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität nahelegt. Im Übrigen werden die 10 Mrd. Zuschuss an den Energie- und Klimafonds pauschal als Investitionen eingestuft, obwohl die laufenden Ausgaben dieses Sonderhaushalts, die mit Konsumausgaben gleichgesetzt werden, 30 Prozent (2024: 39 Prozent) seiner Gesamtausgaben ausmachen sollen. Ohne hier auf die Problematik der Ausgabesystematik für öffentliche Haushalte einzugehen, der eine „primitive Steine- und Mörtelphilosophie“ (Horst Claus Recktenwald) zugrunde liegt: Hier werden teilweise Konsumausgaben als Investitionsausgaben umetikettiert, um nicht von Etiketten-Schwindel zu sprechen. Alles in allem sind der investive Charakter und die Wirksamkeit der Zusatzausgaben im Hinblick auf das Klimaziel keineswegs gesichert. Vielmehr ist ein Freibrief erteilt worden, sich weiterhin ohne Wirksamkeitsprüfung und Effizienzkontrolle im undurchschaubaren Dickicht des subventionspolitischen Instrumentariums zu verheddern, statt das Umweltziel über eine umfassende CO2-Bepreisung zu verfolgen, die der Wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium empfohlen hat.

Die drittgrößte Ausgabe sind mit 8,3 Mrd. Euro die Zuweisungen für kommunale Investitionen. Es ist nicht näher spezifiziert, was darunter fällt. Auch hier wird ein Freibrief ausgestellt und es ist fraglich, ob die Ausgaben für kommunale Investitionen tatsächlich eine produktivitätssteigernde Wirkung haben und das Produktionspotential erhöhen oder ob es sich um sogenannte „soziale“ oder „kulturelle“ Infrastruktur handelt. Außerdem wäre zu prüfen, ob und in welchem Maße die Kommunen ihre eigenen Ausgaben kürzen, weil sie Finanzspritzen von oben bekommen. In Unkenntnis dieser Sachlage mussten in der Tabelle die Bruttoausgaben mit den Nettoausgaben gleichgesetzt werden, was aber fragwürdig erscheint.

Digitaler Aufschwung?

In die viertgrößte Ausgabenkategorie Investitionen für Digitalisierung fallen 4 Mrd. Euro an Ausgaben, die in der Titelgruppe 6 erfasst sind. Dazu zählen Ausgaben in Höhe von 747 Mill. Euro für die Digitalisierung der Verwaltung. Ob man sich davon Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung versprechen kann, ist nicht gesichert. Vielleicht ermuntert es sogar zu noch mehr Bürokratismus und erhöht die Regulierungsdichte, wenn die Abwicklung behördlicher Vorgänge beschleunigt wird. Zu den 2,9 Mrd. Euro für die Unterstützung des Breitbandausbaus korrespondiert eine Kürzung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro (siehe Haushaltskapitel 1204, Titelnummer 89403) im Kernhaushalt, so dass die zusätzliche Förderung auf 1,2 Mrd. Euro zusammenschrumpft. Für die Unterstützung des Mobilfunkausbaus in den Grenzen der wettbewerblichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind 367 Mio. Euro eingeplant. Diese Förderung ist bis zum Jahr 2023 aus dem Sondervermögen Digitale Infrastruktur erfolgt, für das Jahr 2024 war keine entsprechende Ausgabe geplant. Insgesamt werden 2,3 Mrd. Euro für digitale Infrastruktur mehr verausgabt.

Für Krankenhausinfrastruktur will der Bund 1,5 Mrd. Euro an die Länder überweisen. Für den Ausbau der Energieinfrastruktur sind 855 Mio. Euro vorgesehen. Das sind sogar 451 Mio. Euro weniger, als die entsprechenden Haushaltsansätze im Kernhaushalt betragen haben. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung werden mit 472 Mio. Euro beziffert, wovon 398 Mio. Euro für die High -Tech-Agenda: Strategischer Ausbau der Forschungs-Ökosysteme vorgesehen. Allerdings wurde gleichzeitig im Bundeshaushalt die Position (Kapitel 3004, Titel 89440), die der Klimaforschung dienen soll, um 167 Mio. Euro gekürzt. Was ein Strategisches Forschungsfeld Sozialpolitikforschung, dem die Titelnummer 68651 verliehen worden ist, in einem Infrastrukturfonds und einer High-Tech-Agenda verloren hat, erschließt sich offensichtlich nur dem Populismus zugeneigten Politikern.

Der Wohnungsbau soll durch den Sonderfonds mit 327 Mio. Euro gefördert werden, wobei Schwerpunkte das klimafreundliche Bauen, die Wohneigentumsförderung für Familien und das Programm „Jung kauft alt“ sind. Zieht man die Einsparungen im Kernhaushalt bei Haushaltskapitel 2501, Titel 89309 und im Wirtschaftsplan des Energie- und Klimafonds (Kapitel 6092, Titel) von zusammen 59 Mio. Euro ab, verbleiben 268 Mio. Euro an zusätzlichen Ausgaben. Hierbei handelt es sich aber im Grunde um Ausgaben für ein langlebiges Konsumgut statt um solche für produktivitäts- und wachstumsfördernde Infrastruktur.

Für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur und in Betreuungseinrichtungen ist zwar ein Haushaltstitel vorgesehen, aber es sind für das Jahr 2025 keine Ausgaben geplant. Gerade in diesen für das gesamtwirtschaftliche Produktionspotential wichtigen Sektoren besteht aber hoher Investitionsbedarf. Wir haben ein Bildungsdefizit, wie die PISA-Studien gezeigt haben und angesichts der Arbeitskräfteknappheit ist es dringend erforderlich, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu ermöglichen und auszuweiten.

Fazit: Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität – ein finanzpolitischer Flop

Die Ausführungen haben gezeigt, dass mit dem neuen Sondervermögen ein gigantischer Verschiebebahnhof installiert worden ist. So ist – wie die Tabelle zeigt – beabsichtigt, fast 20 Mrd. Euro aus dem regulären Haushalt in den Fonds zu verlagern. Dies schafft finanzielle Spielräume für die politisch ach so beliebten, aber kontraproduktiven zusätzlichen Subventionen und Sozialausgaben. So hat die Verfasserin in einem ersten Durchgang durch den Bundeshaushalt soeben ermittelt, dass die Finanzhilfen des Bundes im laufenden Jahr um voraussichtlich über 16 Mrd. Euro steigen sollen (Näheres im Freiburger Bundesausgabenmonitor und im Freiburger Subventionsbericht). Dies ist ein stolzer Zuwachs von 13 Prozent. Die geplanten Ausgaben für Soziales und Umverteilungsbürokratie werden um über 4 Mrd. steigen. Dies mag auf den ersten Blick recht moderat erscheinen, doch ist das Niveau des Vorjahres um 12 Mrd. Euro für ein geplantes Darlehen an die Rentenversicherung für den Aufbau eines Kapitalstocks überhöht. Ohne diesen Sondereffekt legen die Sozialausgaben um über 16 Mrd. Euro zu. Der Zuwachs liegt bei 8 Prozent. Dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität als Verschiebebahnhof sei’s gedankt, dass die Bundesregierung finanzielle Spielräume für höhere Subventionen und Sozialausgaben von zusammen rund 20 Mrd. Euro hat „erwirtschaften“ können. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität verdient diesen Namen nicht, wie die Analyse gezeigt hat, zumal bei den rechnerisch ermittelten Netto-Mehrausgaben in Höhe von 17,4 Mrd. Euro das ökonomische Quale und die Einstufung als Investition und Infrastruktur oft fragwürdig ist, während dort gespart wird, wo es unter den Nägeln brennt und hoher Investitionsbedarf besteht.

Abschließend geurteilt haben jene unter den führenden Ökonomen, die von der Errichtung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität dringend abgeraten haben, auf der ganzen Linie Recht behalten. Hingegen trifft das Presse-Zitat von Moritz Schularick „wir waren lange … blauäugig…“ insbesondere auf die geistigen Väter der Aufweichung der Schuldenbremse und des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität zu. Es ist – salopp gewendet -ein Flop und kaum mehr als Augenwischerei. Wer sich davon einen maßgeblichen und anhaltenden Wachstumsbeitrag erhofft, der lebt in anderen Welten.

LITERATUR:

Der Freiburger Bundesausgabenmonitor (2025). Erscheint demnächst.

Der Freiburger Subventionsbericht (2025). Erscheint demnächst.

Focus (17.1.2025). Ökonom Moritz Schularick: „Wir waren lange blauäugig, naiv und denkfaul“. https://www.focus.de/politik/briefing/focus-interview-oekonom-moritz-schularick-wir-waren-lange-blauaeugig-naiv-und-denkfaul_id_260645048.html

Rheinische Post (6.3.2025). Top-Ökonom Schularick zum Finanzpaket. „Wir sollten in die Hände klatschen und sagen, was jetzt alles geht“. https://rp-online.de/politik/deutschland/schuldenbremse-und-sondervermoegen-top-oekonom-schularick-sieht-keine-alternative_aid-124876691

Tagesschau (19.3.2025). Gefährliche Lizenz zum Schuldenmachen. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/reaktionen-finanzpaket-wirtschaft-100.html

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2023). Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF – „US-Inflation Reduction Act: Implikationen für Europa“. Monatsbericht des BMF, Juni 2023, Analysen und Berichte. Berlin: 55–59. Via Internet (21.03.2025) < https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/06/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-5-wissenschaftlicher-beirat-zu-implikationen-ira-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1 >.

Blog-Beiträge zum Thema:

Oliver Holtemöller (IWH, 2025): Staatsverschuldung und mehr Staatsausgaben als Allheilmittel?

Norbert Berthold (JMU, 2025): Verfassungsänderung und Sondervermögen. Schon wieder ein Raubüberfall auf die „Jungen“

Podcast zum Thema:

Verfassungsänderung, Sondervermögen, Koalitionsvertrag Schafft Schwarz-Rot die wirtschaftspolitische Wende?

Prof. Dr. Norbert Berthold (JMU) und Dr. Jörn Quitzau (Bergos AG) sprechen mit Prof. Dr. Oliver Holtemöller (IWH).

- Gastbeitrag

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Ein Investitionsschub? - 18. Juli 2025 - Was Schwarz-Rot verspricht (13)

Strategische Subventionspolitik

Problematische staatliche „Leuchtturm-Projekte“ - 18. Juni 2025 - Gastbeitrag

Arbeiten die Deutschen zu wenig?

Worauf es ankommt - 8. Juni 2025