Gastbeitrag

Populistische Regierungen

Wohlstand in Gefahr!

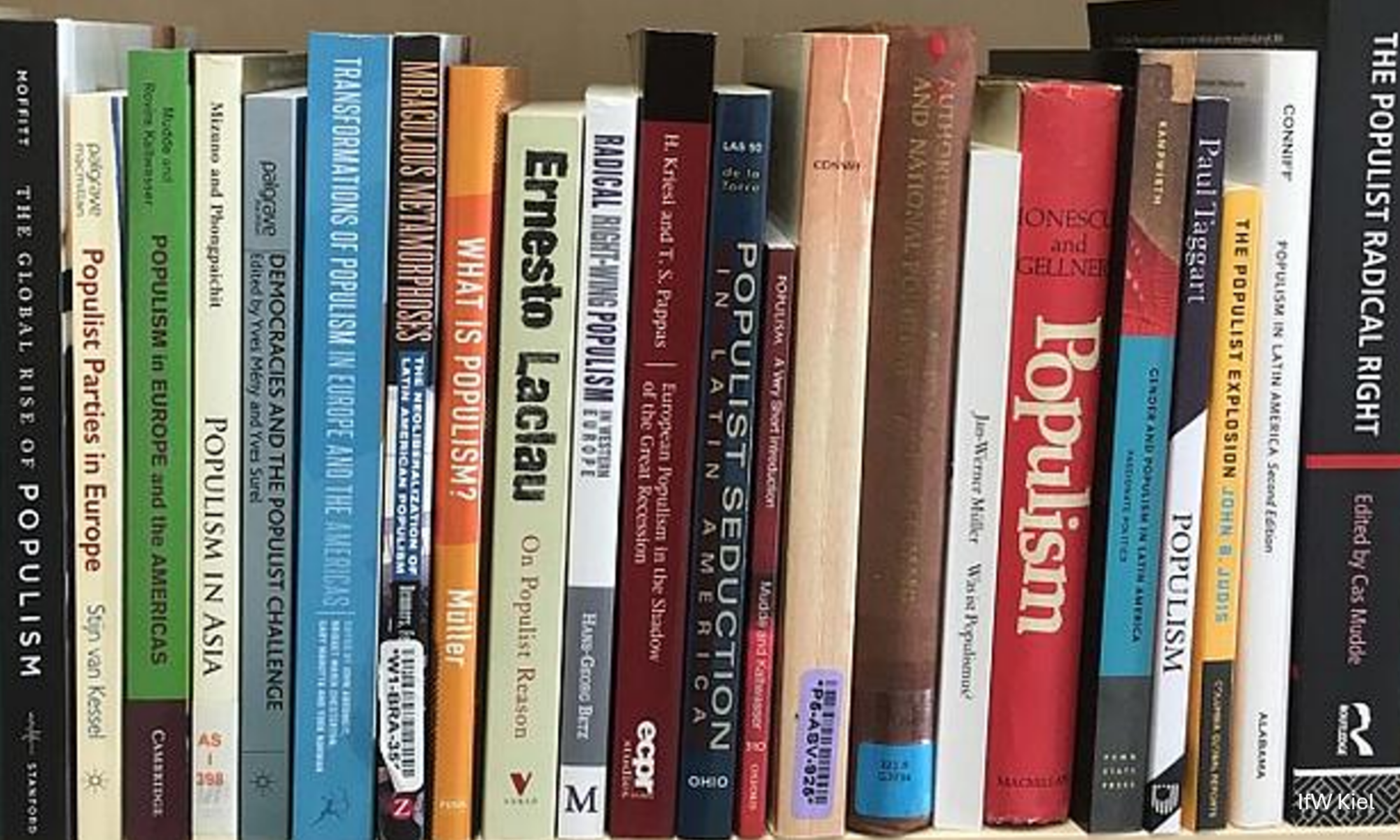

Populismus ist ein politisches Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten vor allem in Form des Rechtspopulismus weltweit an Bedeutung gewonnen hat. In Europa ist der Stimmanteil populistisch klassifizierter Parteien von 2000 bis 2023 von 12 auf mehr als 24 Prozent gestiegen. Die Strategie der Populisten beruht auf einem behaupteten Gegensatz zwischen „dem Volk“ und „den Eliten“.