Gastbeitrag

Ordnungspolitik in der Krise – Warum gerade jetzt

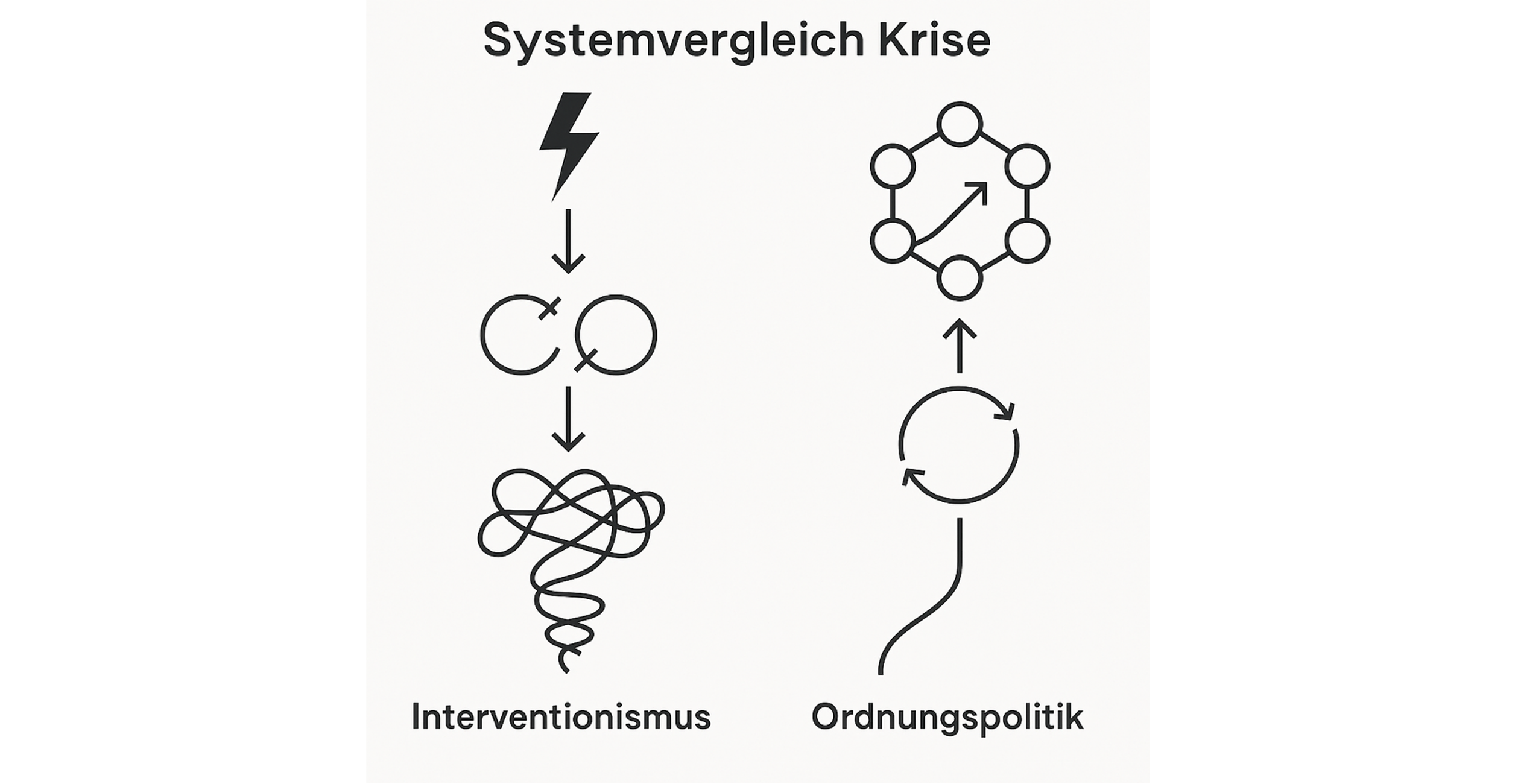

Eine systemanalytische Widerlegung des Kriseninterventionismus

Wenn die Krise kommt, soll der Staat „mitspielen“ statt „schiedsrichtern“ – so die interventionistische Formel. Preisdeckel, Bailouts, Subventionen gelten als Gebot der Stunde. Doch das Gegenteil ist richtig: Gerade in Krisen verschärfen Eingriffe das Wissensproblem, zerstören stabilisierende Feedbacks und werden dauerhaft. Ordnungspolitik ist keine Schönwetterdisziplin – sie ist die einzige Krisenpolitik, die langfristig funktioniert.