Am 11. April 2014 richtete sich die deutsche Medienaufmerksamkeit mit Spannung auf die beschauliche Hansestadt Lübeck, galt es doch eine Auferstehung ehrenhalber eines gefallenen Engels zu dokumentieren. Annette Schavan, ehemals eloquente Bundesbildungsministerin, hatte als vermeintliche Plagiatorin kurz zuvor ihren Doktorgrad von der Universität Düsseldorf aberkannt bekommen und war auch mit einer Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf gescheitert. Nun war sie nach Lübeck eingeladen, um von der dortigen Universität bzw. Universitätsmedizin (die Universität zu Lübeck wird als selbst erklärte Life-Science-Universität von der Medizin und ihr verwandten Disziplinen dominiert) die Ehrendoktorwürde verliehen zu bekommen. Die angereiste Presse hoffte nun auf O-Töne, in denen die etwas delikate Situation erklärt werden sollte (jedoch, so Spiegel Online enttäuscht, „(d)as böse P-Wort fällt nicht“).

Die Frage, die kaum einen Medienvertreter an diesem Tag ernsthaft interessierte, war, warum Annette Schavan die Lübecker Ehrendoktorwürde überhaupt erhalten hatte und warum es den Lübeckern dabei egal war, dass die Verleihung durch die vorherigen Ereignisse in Düsseldorf einen faden Beigeschmack bekommen hatte (Schavan hatte erst am Vortag bekannt gegeben, dass sie auf eine Berufung gegen das Düsseldorfer Verwaltungsgerichtsurteil verzichten würde). Neben der Standardfloskel „in Würdigung der besonderen Verdienste, die sich Ministerin Schavan um die medizinische Wissenschaft erworben hat“ wollte die Universität Lübeck insbesondere ehren, dass Schavan „2010 entscheidend dazu beigetragen (hatte), die Medizin als akademisches Fach an der Universität Lübeck zu erhalten“. Diese Tatsache soll im Folgenden näher beleuchtet werden, weil sich bei genauerer Betrachtung herausstellt, dass Schavans Einsatz für die Lübecker Medizinerausbildung exemplarisch für die Probleme eines fehlgeleiteten Bildungsföderalismus ist und problematische Anreizsetzung für die Zukunft bewirkt.

Knappe Kassen, teure Studenten

Das Land Schleswig-Holstein gehört zu den ärmeren deutschen Bundesländern und ist gezwungen, die Konsolidierung seines Haushalts voranzutreiben. Die im Jahr 2010 amtierende schwarz-gelbe Landesregierung unter Ministerpräsident Peter Harry Carstensen sah sich vor die Herausforderung gestellt, größere Einsparungen vorzunehmen, von denen auch die Hochschulen des Bundeslandes nicht verschont bleiben sollten. Nicht unerhebliche Kosteneinsparungen versprach sich die Landesregierung dabei von der Schließung der Medizinerausbildung am Universitätsklinikum Lübeck, der (teilweisen) Verlagerung des Lehrkörpers an die Universitätsklinik in Kiel sowie einer möglichen späteren Veräußerung beider Kliniken an private Investoren.

Da das Medizinstudium mit durchschnittlich etwa 200.000 Euro pro Student bzw. Studentin zu den teuersten Studiengängen überhaupt zählt (zum Vergleich: die Ausbildung eines Diplom-Wirtschaftswissenschaftlers kostete im Jahr 2009 knapp 30.000 Euro) sowie Universitätskliniken wegen der Versorgung hochkomplexer und besonders schwerwiegender Erkrankungen sowie ihres großen Personalstamms als besonders kostenintensiv gelten, wäre das Einsparpotenzial signifikant gewesen. Aus der Sicht eines armen Bundeslandes wäre dies also vor allem längerfristig und vor dem Hintergrund der bevorstehenden Schuldenbremse ein wichtiger Konsolidierungsschritt gewesen.

Wie nicht anders zu erwarten, erhoben sich schnell Proteste gegen dieses Vorhaben der Landesregierung. Die Stadt Lübeck und ihre Bürger, die einen wichtigen Arbeitgeber zu verlieren drohten, reagierten mit einer großangelegten Kampagne. Bürgermeister Bernd Saxe sah sich zu einer Äußerung veranlasst, die in einer Hansestadt getrost als Tabubruch betrachtet werden darf (aber den modernen Realitäten wohl entsprechen dürfte): „Das Schließen der Uni ist schlimmer, als wenn man den Hafen dicht machen würde.“ Auch die lokale Wirtschaft, die Studierenden und die Dozentenschaft, die globale „Scientific Community“ und andere kämpften für den Erhalt des Hochschulstandortes Lübeck. Außerhalb Schleswig-Holsteins und der genannten Personenkreise war das Thema dagegen keinen besonderen Aufreger wert, auch wenn einige überregionale Qualitätsmedien auf ihren Wissenschaftsseiten darüber berichteten. Doch wen in den restlichen 15 Bundesländern kümmerte schon ernsthaft die Landeshochschulpolitik eines anderen Bundeslandes? Würde man nicht sogar eine lästige Konkurrenz im Kampf um universitäre Drittmittel los, wenn Lübeck die Segel strich?

Tatsächlich jedoch stimmte die Beschreibung einer solchen Ignoranz nicht ganz, denn in Berlin betrachtete die in ihrer Amtszeit als Wissenschaftsministerin vom bundesbildungspolitischen Saulus zum Paulus mutierte Annette Schavan den Fall Lübeck mit Sorge. Als baden-württembergische Kultusministerin (1995-2005) noch vehemente Gegnerin des bundespolitischen Einflusses im Bildungs- und Wissenschaftsbereich, konnte sie aus bundesstaatlicher Sicht die Tatsache nicht gutheißen, dass in Zeiten des Nachwuchsmangels in der Ärzteschaft eine komplette medizinische Fakultät geschlossen werden sollte. Weil aber seit der Föderalismusreform I aus dem Jahr 2006 ein Kooperationsverbot im Bildungsbereich zwischen Bund und Ländern im Grundgesetz verankert ist, bestand für den Bund keine Möglichkeit direkter Hilfe mehr.

Eine Lösung, die falsche Begehrlichkeiten weckt

Die – mit einer Ehrendoktorwürde belohnte – Lösung des Problems bestand für Frau Schavan nun darin, einen Deal mit dem Land Schleswig-Holstein zu schließen. Im Rahmen dieser Abmachung wurde das bis dahin mit Landesmitteln finanzierte Kieler Leibniz Institut für Meereskunde GEOMAR in die vom Bund finanzierte Helmholtz-Gemeinschaft überführt. Das beim Land eingesparte Geld – immerhin 25 Millionen Euro – soll im Gegenzug zukünftig die universitäre Medizinerausbildung in Lübeck absichern. Ein clever ausgedachte Modell, das nur einen Haken hat: es weckt Begehrlichkeiten. Von den 33 Mitgliedseinrichtungen des Verbands der Universitätsklinika rechnen 19 Unikliniken für das laufende Geschäftsjahr mit Verlusten, nur 5 gehen von einem positiven Abschluss aus. Nachdem die Privatisierung von Universitätskliniken sich bisher nicht als besonders segensreich herausgestellt hat (siehe Gießen und Marburg), könnte das Übertragen der teuren Universitätskliniken an den Bund eine aus Ländersicht elegante Lösung jenseits der Aufhebung des Kooperationsverbots (die nach wie vor unwahrscheinlich ist) sein, um die eigenen Ausgaben etwas besser in den Griff zu bekommen.

Längst hatte auch Annette Schavan die Idee, die Charité in Berlin zu einer „Bundesuniversität“ zu machen, was angesichts der enormen wissenschaftlichen Bedeutung der Charité und der Bodenlosigkeit der Haushaltslöcher in Berlin durchaus Sinn machen könnte. Ob das Gleiche für den heimlichen Traum manches Bremers, nach Auslauf der Exzellenzförderung gleich seine komplette Universität dem Bund angedeihen zu lassen, ebenso gelten sollte, sei dahingestellt.

Eine fatale Wettbewerbslogik

Die Logik, aus der diese Begehrlichkeiten erwachsen, ist dabei fatal. Nach dem Selektionsprinzip, wie es Hans-Werner Sinn formuliert hat, gilt ein einfacher Grundsatz hinsichtlich staatlichen Handels: Staaten tun nur das, was nicht von Privaten erledigt werden kann, und wegen dieses Prinzips kann ein staatlicher Wettbewerb nicht funktioniert (selbst wenn er durch die Hintertür wieder eingeführt wird). Natürlich wird hierbei unterstellt, dass der Staat sich in seinem Handlungsspektrum tatsächlich auf das beschränkt, was die Privaten nicht erledigen können (nämlich die Bereitstellung öffentlicher Güter), aber im Falle der Universitätskliniken dürfte an der Gültigkeit dieses Kriteriums nur geringer Zweifel bestehen, denn diese Kliniken erfüllen fundamentale Aufgaben, die weit in die Gesellschaft hineinstrahlen. Es handelt sich dabei um positive Externalitäten beispielsweise in Form von Forschung, Wissensvermittlung für (angehende) Ärzte und medizinisches Personal, medizinische Notfallversorgung selbst in schwersten Fällen oder die Infektions- und Seuchenvorsorge.

Kommt es nun zu einem staatlichen Wettbewerb und ist die Bereitstellung der öffentlichen Güter (ohne diesen Wettbewerb) gerade effizient nach der Maßgabe des Selektionsprinzips, dann kann wird das Niveau staatlicher Bereitstellung unter das gesamtgesellschaftliche Optimum gedrückt. Mit anderen Worten: man muss im konkreten Fall davon ausgehen, dass die universitäre Medizin in einem zu geringen Maße angeboten wird. Wenn Schleswig-Holstein eine seiner beiden Universitätskliniken schließt, dann spart es dadurch Kosten, während zugleich die Nutzen in Form einer geringeren Zahl ausgebildeter Mediziner aus Landessicht nur unterdurchschnittlich sinken. Mediziner können schließlich auch von anderswo kommen, sie müssen nicht im eigenen Bundesland ausgebildet sein.

Ein Zahlenbeispiel

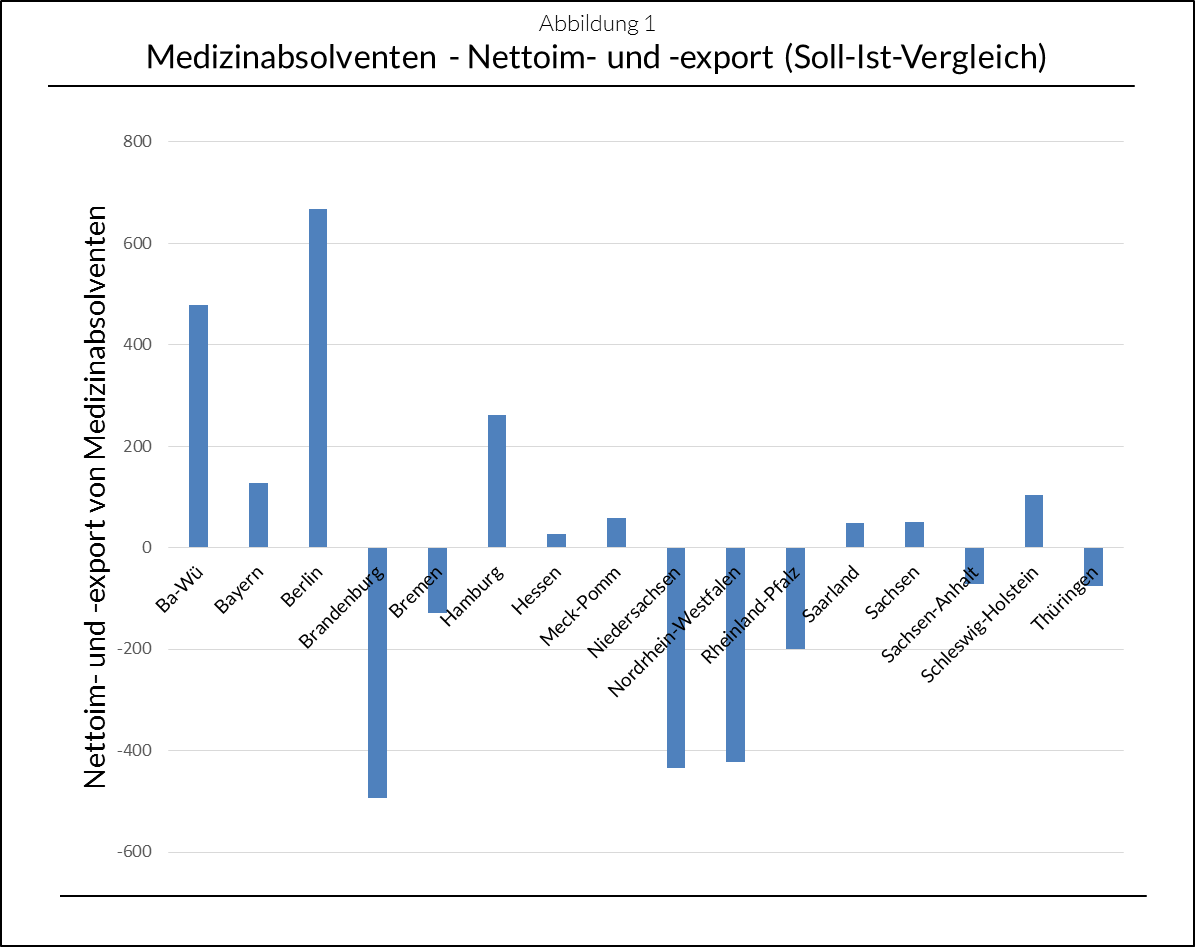

Was hier theoretisch verklausuliert erscheint, wird beim Blick auf einige Zahlen in seiner ganzen Dimension deutlich. Das folgende Diagramm zeigt das Ergebnis eines fiktiven Soll-Ist-Vergleichs der Anzahl von Absolventen medizinischer Fakultäten in den deutschen Bundesländern. Hierbei wird davon ausgegangen, dass jedes Bundesland eine seiner relativen Bevölkerungsgröße entsprechende Anzahl von Medizinern „produzieren“ sollte, um eine einheitliche Versorgung mit ärztlichem Personal in allen Bundesländern sicher zu stellen (Soll-Wert). Alternativ könnte argumentiert werden, dass die Kosten pro Medizinstudent für alle Bundesland gleich sein sollten. Man kann nun die Bevölkerungsanteile der Länder auf die tatsächliche Gesamtzahl der Medizinabsolventen (hier Jahresdurchschnitte für den Zeitraum 2003 bis 2012) beziehen und diese Soll-Werte mit den tatsächlichen Absolventenzahlen (Ist-Werte) vergleichen. An diesem Soll-Ist-Vergleich lässt sich dann erkennen, ob ein Bundesland eine seiner Bevölkerung entsprechende Anzahl von Medizinern an den eigenen Hochschulen ausgebildet hat oder ob es (zumindest in der Tendenz) als Nettoimporteur von Medizinern, die in anderen Ländern ausgebildet worden sind, agieren musste.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Das Diagramm zeigt ein sehr uneinheitliches Bild bezüglich der Verteilung von (potenziellen) Nettoimporteuren und -exporteuren von Medizinern. Es gibt deutliche Nettoexporteure und -impor-teure sowie eine Reihe von Ländern, die weder das eine noch das andere sind und sich bei einem Wert von ungefähr Null (im Durchschnitt über 10 Jahre) eingependelt haben. Auffällig ist zunächst der große Überschuss an Studierenden relativ zur Landesgröße in Berlin (Charité) und Baden-Württemberg sowie mit Abstrichen in Hamburg. Dass die beiden Stadtstaaten einen deutlichen Überschuss aufweisen, ist wenig überraschend. Berlin und Hamburg gelten als attraktive Studienorte für Studierende aus allen Teilen der Republik und verfügen über sehr große Universitäten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Dagegen zeichnet sich Baden-Württemberg durch eine Reihe sehr alter und renommierter Universitäten aus, die daher auch über eine lange Geschichte im Bereich der medizinischen Forschung und Ausbildung verfügen. Im Vergleich hierzu hat Bayern (trotz ähnlicher Ausgangslage wie in Baden-Württemberg) nur einen geringen Überschuss. Die größten Nettoimporteure im vorliegenden Soll-Ist-Vergleich sind Brandenburg (das ebenso wie Bremen als einziges Bundesland keine Universitätsklinik beheimatet) sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Diese Bundesländer verhalten sich – wenn man den vorgeschlagenen Soll-Ist-Vergleich trotz aller Schwächen akzeptiert – damit als innerdeutsche Trittbrettfahrer in der Medizinerausbildung an Universitätskliniken. Sie lassen die kostspielige Ausbildung ihrer Ärzte zu einem nicht unerheblichen Teil in anderen Bundesländern erfolgen.

Schleswig-Holstein, der Rest der Republik und der Bund

Betrachtet man noch einmal den Problemfall Schleswig-Holstein, dann zeigt sich, dass das Bundesland immerhin der fünftgrößte Nettoexporteur von ausgebildeten Medizinern ist. Pro Jahr werden gut 100 Studierende mehr auf den Arbeitsmarkt entlassen als das Bundesland im Soll-Ist-Vergleich zum Abschluss bringen müsste. Dies liegt vor allem daran, dass das bevölkerungsmäßig eher kleine Bundesland zwei Universitätskliniken unterhält, an denen gut 650 Medizinstudenten pro Jahr (im 10-Jahres-Durchschnitt) ihre Staatsexamina machen. Aus Sicht der Landesregierung war es also durchaus rational, die positive Externalität auf andere Bundesländer einzustellen (der Wegfall von zuletzt etwa 200 Absolventen in Lübeck hätte das Land allerdings selbst zum Nettoimporteur gemacht). Dem Nutzen für das eigene Bundesland standen unverhältnismäßig hohe Kosten gegenüber.

So rational der Wegfall einer medizinischen Fakultät aus Sicht eines einzelnen Landes sein mag, gesamtgesellschaftlich hat er negative Wirkungen. Geht man davon aus, dass die Gesamtzahl der Medizinabsolventen ohnehin schon zu niedrig ist, dann ist der Ausfall nur eines weiteren Klinikums bereits fatal, denn eine Kompensation an anderem Orte wird nicht stattfinden. Vielmehr ist ein klassisches Gefangenendilemma zu befürchten, in dem jedes Bundesland den Anreiz hat, seine Medizinausbildung eher knapp zu halten, um entweder als Trittbrettfahrer agieren zu können oder zumindest nicht allein die Kosten für alle anderen tragen zu müssen. Weil junge Mediziner nach Abschluss ihres Studium interregional (und – aus deutscher Sicht leider – auch international im Sinne eines „medical brain drain“) höchst mobil sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Mangel an Medizinern in Deutschland zumindest teilweise ein Ausfluss dieses Koordinationsproblems ist. Weil Mediziner leicht aus anderen Bundesländern gewonnen werden können, wird eine eigene Medizinerausbildung (scheinbar) weniger relevant. Da alle Bundesländer den gleichen Anreizstrukturen unterliegen, wird die Unterbereitstellung von (Ausbildungs-)Kapazitäten an den medizinischen Hochschulen zum bildungsföderalen Dauermissstand.

Vor diesem Hintergrund ist die Maßnahme von Frau Schavan als klassische Sozialplaner-Antwort auf eine Marktverzerrung zu verstehen. Diese Verzerrung ist das Ergebnis eines staatlichen Wettbewerbs bei einer öffentlichen Dienstleistung, die eigentlich dem Selektionsprinzip unterliegt und daher in ihrem Kern staatlich bereitgestellt werden sollte. Dort, wo die Bundesländer wegen fehlender Absprachen und insbesondere fehlender Regeln zur Ausbildungskostenübernahme eine gesamtstaatlich optimale Bereitstellung nicht gewährleisten, müsste nach den Prinzipien der Theorie des Fiskalföderalismus die nächst höhere Verwaltungseinheit, also der Bund, diese Aufgabe übernehmen. Aufgrund des Kooperationsverbots durch die Föderalismusreform I wird der Bund hieran jedoch gehindert, sofern er nicht wie im Falle der Lübecker Universitätsklinik in Person von Annette Schavan das Kooperationsverbot mittels abenteuerlicher Konstruktionen umschifft.

Ein Präzedenzfall für den traurigen Rest des Bildungsföderalismus

Problematisch ist dabei vor allem, dass der Fall Lübeck einen Präzedenzfall darstellt, denn andere Bundesländer könnten dem Schleswig-Holsteiner Beispiel folgen und – wie seinerzeit Peter Harry Carstensen – eine Drohkulisse aufbauen, mit der Geldmittel aus zentralen Töpfen in die entsprechenden Bundesländer umgelenkt werden kann. Dass dabei im Gegenzug das Kooperationsverbot aus Sicht der Länder nicht unbedingt abgeschafft werden sollte, liegt auf der Hand, stellt es doch einen überaus praktischen Drohpunkt für die Länder dar. Da kann Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann dann auch recht entspannt äußern, der Bund solle den Ländern das Geld einfach überlassen, die wüssten schließlich am besten, wie sie damit ihre Schul- und Hochschulpolitik gestalten. Dass dies das exakte Gegenteil des Zusammenfallens von „Haftung und Kontrolle“ ist, das in der Finanzkrise gebetsmühlenartig von deutschen Politikern gefordert wird, scheint dabei nicht weiter zu stören.

Würde eine „Geld-Überlassung“ in der von Kretschmann formulierten Weise geschehen (und es ist alles andere als klar, ob sich die neue Bundesbildungsministerin Johanna Wanka dem wird entziehen können), dann bedeutet dies jedoch gerade keine Überwindung des beschriebenen Dilemmas. Stattdessen blieben die fatalen Fehlanreize unverändert bestehen, auch wenn sich das Finanzierungsniveau insgesamt geringfügig verbessern würde (jedoch ohne Garantie, dass das Geld wirklich an den Schulen und Hochschulen der Länder ankommen würde). Kretschmann und die anderen Regierenden in den Ländern bleiben hier die Antwort schuldig, wie sie mit der bestehenden Anreizproblematik umgehen wollen. Weder die Runde der Länderchefs noch die – zunehmend unbedeutendere – Kultusministerkonferenz lassen erkennen, dass sie eine Strategie gegen die Unterbereitstellungsproblematik erarbeiten wollen.

Der Bildungsföderalismus stößt damit wieder einmal an seine Grenzen. Die Partikularinteressen der Länder, eine fehlende Kooperationsbereitschaft dort, wo es nötig wäre, und ein echter Wettbewerb dort, wo er möglich wäre, lassen ihn zunehmend zu einer ebenso kostspieligen wie fortschritts- und wohlstandshemmenden Illusion werden. Wie schon an anderer Stelle in diesem Blog dargelegt, führt sich der Föderalismus bundesdeutscher Prägung selbst ad absurdum und gefährdet seine eigene Existenz, wenn die Bundesländer in ihrem originären und direktesten Wirkungs- und Betätigungsfeld, der Bildungspolitik, nicht langsam anfangen, brauchbare Ergebnisse zu liefern…

- Rentenpaket 2025

Dachdecker, Drohnen und Demographie - 5. Januar 2026 - Bundesfinanzkriminalamt ante portas

Geht es den Geldwäschern nun an den Kragen? - 30. August 2023 - UkraineBraucht das Land einen „neuen Marshallplan“? - 23. Juni 2023