„Viele sehen den Unternehmer als einen Tiger, den man erschießen sollte, andere als eine Kuh, die man melken kann, und nur wenige sehen ihn als das, was er wirklich ist, das willige Pferd, das den Karren zieht“. (Winston Churchill)

Deutschland geht es nicht gut. Der wirtschaftliche Motor stottert. Das „Geschäftsmodell Deutschland“ erodiert. Die alten Erfolgsfaktoren zerbröseln: Günstige Vorprodukte (Energie), effiziente Produktion (Industrie) und weltweiter Absatz (Leistungsbilanz-Überschüsse). De-Globalisierung, De-Industrialisierung und De-Unternehmertum setzen Deutschland zu. Ein schleichender Prozess der De-Globalisierung schottet die Märkte – Beschaffung und Absatz – weltweit stärker ab. Das trifft Deutschland als international stark verflochtene Volkswirtschaft stark. Die De-Industrialisierung setzt dem Herzstück des deutschen Erfolges stark zu. Deutsche und europäische Politik verstärken den Niedergang der Industrie. De-Unternehmertum lähmt die dynamische Kraft, die Wohlstand schafft. Eine mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung privaten Unternehmertums beschleunigt diesen Prozess. Die ganze wirtschaftliche Misere zeigt sich, dass Deutschland kaum mehr wächst. Der Rückstand gegenüber den Konkurrenten nimmt zu.

Wachstum ist hilfreich

Wirtschaftliches Wachstum ist das Ergebnis millionenfacher individueller Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen. Mit ihrem wirtschaftlichen Verhalten entscheiden sie über die Treiber des wirtschaftlichen Wachstums, das Mengen- und Qualitätswachstum der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Wissen. Wenn sie etwa mehr sparen und weniger konsumieren, begünstigen sie wirtschaftliches Wachstum. Haushalte sind aber nicht nur wirtschaftliche Akteure, sie sind auch Wähler. Mit den politischen Entscheidungen der von ihnen gewählten Politikern bestimmen sie auch mit, welcher ordnungspolitische Rahmen gesetzt wird. Wenn sie sich etwa dafür entscheiden, mehr umzuverteilen, mindern sie das Wachstum. Wachstumsziele vorzugeben, verstößt gegen individuelle Präferenzen. Das gilt zumindest, wenn Haushalte und Unternehmen bei klarem Verstand sind. Eine Wachstumspolitik muss dann anders aussehen. Der Staat muss vor allem für einen adäquaten Ordnungsrahmen sorgen.

John Cochrane, ein Chicago-Ökonom bei Hoover, hat die Ökonomie mit einem Gemüsegarten verglichen: Wer ihn effizient nutzen will, sollte sich daran machen, wucherndes Unkraut zu jäten und nicht haufenweise Dünger zu streuen. Expansive Nachfrage- und kreditfinanzierte Subventionspolitik sind nicht gefragt, sinnvoll ist Angebotspolitik. Ein effizienter Ordnungsrahmen verbessert die Angebotsbedingungen und erzeugt mehr wirtschaftliches Wachstum. Und das ist gut so. Mehr Wachstum macht es einer Gesellschaft einfacher, die Lasten aus negativen Schocks zu tragen. An solchen Schocks mangelt es gegenwärtig und auch künftig nicht. Die nachhaltige Transformation ist einer, ein unterfinanzierter Sozialstaat ein anderer, mehr außenpolitische Sicherheit ein dritter. Alle diese Schocks verursachen Kosten: Kosten des Klimawandels, Kosten der des demographischen Wandels, Kosten der Verteidigungsfähigkeit. Alle diese Kosten lassen sich leichter tragen, wenn eine Volkswirtschaft kräftig ist und weiter wächst.

Produktivität und Wachstum

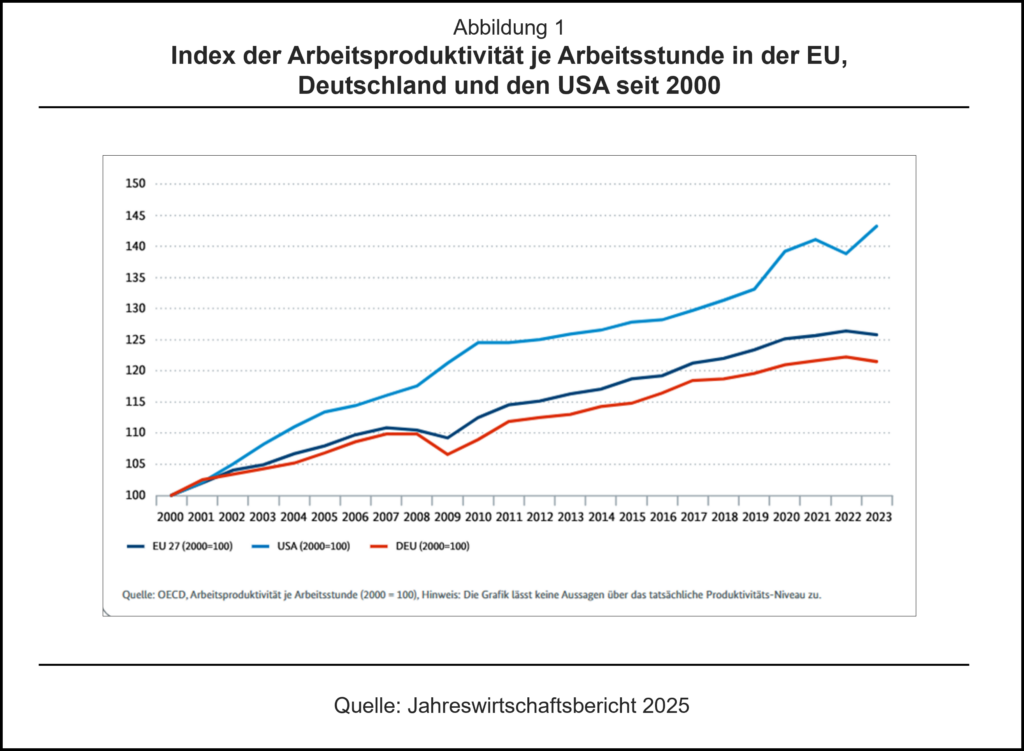

Deutschland wird schon länger beim Wachstum von seinen Konkurrenten abgehängt. Es ist gegenwärtig unter den größeren Ländern das Schlusslicht. Dabei fällt auf, dass Deutschland bei der Entwicklung des Wachstums der (Arbeits-)Produktivität immer weniger mithalten kann. Das ist aber quantitativ der wichtigste Faktor des Wachstums. Der Beitrag des Arbeitsvolumens zum Wachstum ist hierzulande eher gering. Die Demographie trägt mit dazu bei, dass das auch so bleiben wird. Die Entwicklung der Produktivität ist die entscheidende Größe. Getrieben wird sie in erster Linie vom technischen Fortschritt. Der kommt allerdings nur voran, wenn ihm neues Wissen immer wieder neuen Treibstoff liefert. Neues Wissen hat aber den Charakter eines öffentlichen Gutes. Es wird vom Markt in zu geringem Maße produziert. Der Staat ist gefordert, diese Externalitäten zu internalisieren. Er muss mithelfen, dass adäquat in Humankapital aber auch in Forschung und Entwicklung investiert wird.

Es ist eines, für neues Wissen zu sorgen. Das ist schwer genug und bedarf oft staatlicher Hilfe. Etwas anderes ist es, dieses Wissen auch marktfähig zu machen. Dazu braucht es private Unternehmen. Sie sind der Transmissionsriemen, neues Wissen in neue Produkte, neue Produktionsverfahren, neue Organisationsformen und neue Märkte umsetzen. Dieser Prozess der Transformation ist riskant. Die meisten scheitern. Private Unternehmen sind bereit, ökonomische Risiken auf eigene Rechnung zu übernehmen. Haben sie Erfolg, winken ihnen Gewinne, oft auch hohe. Geht es allerdings schief, droht ihnen im schlimmsten Fall die Pleite. Unternehmen sind die „Trüffelschweine“ der Marktwirtschaft. Sie suchen herauszufinden, was zukunftsträchtig ist. Dabei zerstören sie überkommenes Altes und schaffen zukunftsträchtiges Neues („schöpferische Zerstörung“). Sie machen Produktionsfaktoren produktiver, steigern das Wachstum und erhöhen den Wohlstand.

Industriepolitik und Subventionen

Eine moderne Wachstumspolitik stärkt die Anreize für „profit seeking“. Tatsächlich ist die Politik aber immer in Gefahr, „rent seeking“ zu begünstigen. Sie weiß, eine wachsende Produktivität ist der wichtigste Treiber wirtschaftlichen Wachstums. Wenn es der Politik gelänge, die zukunftsträchtigen Technologien, Unternehmen und Branchen zu finden, könnte sie den schwierigen, riskanten und zeitaufwendigen Weg über die Förderung von Bildung und Forschung und Entwicklung abkürzen. Die Versuchung ist deshalb groß, Industriepolitik zu betreiben. Das ist aber in der Regel ein kostspieliger Irrweg. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Er maßt sich ein Wissen an, das er nicht haben kann. Die Risiken tragen die Steuerzahler. Und er gerät in die Falle des „rent seeking“. Moritz Schularick, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, hat es treffend formuliert: „Der Staat ist zwar nicht gut darin, die Gewinner von morgen zu finden, aber ganz sicher finden die Verlierer von gestern den Staat.“

Überhaupt hat sich bei den Interessenverbänden der Unternehmen eine Mentalität des schnellen Rufes nach Staat und Subventionen breitgemacht (Nicola Leibinger-Kammüller). Das gilt vor allem dort, wo (managergeführte) (Groß)Unternehmen das Sagen haben. Deren Interessenvertreter fordern immer öfter und unverblümter Subventionen. Damit wollen sie für unsinnige staatliche Eingriffe abgegolten werden. Exemplarisch ist die aggressive Forderung nach einem staatlich subventionierten Industriestrompreis. Es ist unbestritten, die Politik macht den Unternehmen das Leben schwer. Eine ideologiegetriebene Energiepolitik, ein bürokratisches Lieferkettengesetz, mehr „corporate social responsibility“ aber auch finanziell gedopte ausländische Konkurrenten zählen dazu. Diese Subventionsmentalität hat sich bei den (eigentümergeführten) (Familien)Unternehmen des Mittelstandes (bislang) nicht durchgesetzt. Obwohl auch sie unter hanebüchenen staatlichen Eingriffen leiden und die (unsinnigen) Subventionen an die „Großen“ auch noch mitfinanzieren müssen, schlagen sie einen anderen Weg ein. Sie setzen nicht auf Subventionen, sie fordern bessere ordnungspolitische Rahmenbedingungen.

Wachstumspolitik für Unternehmen

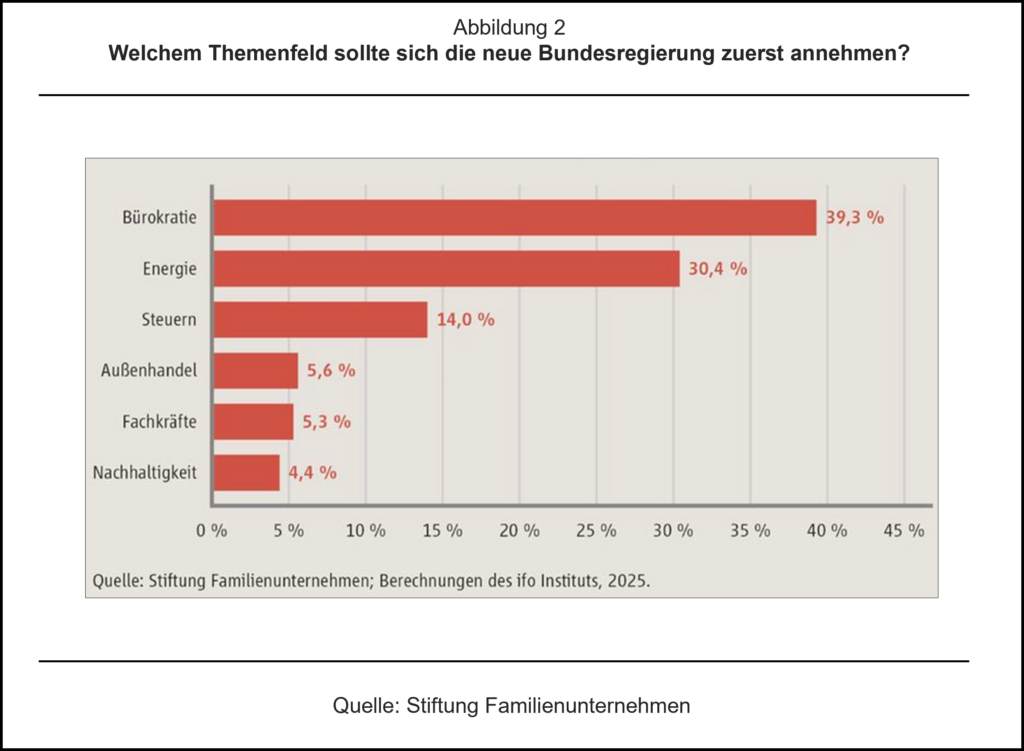

Wie sollte ein Ordnungsrahmen aussehen, der unternehmerische Aktivitäten in die richtige Richtung lenkt, weg von „rent seeking“, hin zu „profit seeking“? Der LKW-Ansatz gibt eine Antwort (hier). Vielfältige Hindernisse lassen Unternehmer nicht unternehmen. Sie verhindern, dass Unternehmer unternehmen können. Und sie tragen mit dazu bei, dass Unternehmer nicht unternehmen wollen. Unternehmer unternehmen lassen, macht dreierlei erforderlich: Mehr privatisieren, weniger deregulieren und stärker entbürokratisieren. Der Staat sollte sich auf seine Kernbereiche konzentrieren: Innere und äußere Sicherheit, Bildung, Forschung, Infrastruktur, Garantie eines Existenzminimums. Vieles andere kann für den Markt geöffnet, also privatisiert, werden. Bei einer Staatsquote von fast 50 % ist das einiges. Und der Staat muss die Fesseln der Regulierung lösen (hier). Wie Gulliver ist die Ökonomie mit vielen kleinen Stricken gefesselt. Es gilt, alle Märkte zu entfesseln, vor allem aber die Dienstleistungs-, Arbeitsmärkte und immer noch die Agrarmärkte. Dort besteht gegenwärtig der größte Bedarf an De-Regulierung. Ein Problem ist, dass inzwischen viele der Regulierungen aus Europa kommen. Dort müssen sie gelockert werden. Der Staat muss schließlich die gegenwärtig schwerste Last für Unternehmen, die Überbürokratisierung, verringern. Eine Bürokratie-Notbremse, institutionelle Reformen wie die „One in, two out“-Regelung und umfassende Bereinigungen der Gesetze sind erst der Anfang (hier). Auch hier gilt: Der Weg der Entbürokratisierung führt oft nur über Brüssel.

Unternehmer in Stand zu setzen, unternehmen zu können, wäre leichter möglich, wenn es gelänge, die Eigenkapitalbasis zu verbessern, die Bildung von Humankapital zu forcieren und die Risikokapitalmärkte zu stärken. Steuern sind zu reformieren (hier). Die Unternehmenssteuern müssen auf ein international wettbewerbsfähiges Maß verringert, die degressive Abschreibung verbessert und Verlustvor- und -rückträge erleichtert werden. Die Infrastruktur ist zu modernisieren. Das gilt für die Verkehrsinfrastruktur, die digitale Infrastruktur und die Energienetze. Der Schwund an Fachkräften muß gebremst werden. Arbeitskräftepotenzial besser auszuschöpfen, Bildung, Weiterbildung, Kinderbetreuung sind zu verbessern, flexiblere Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, anreizkompatiblere soziale Sicherung zu installieren, ausländische Fachkräfte zielgenauer anzuwerben. Aber auch effizientere Risikokapitalmärkte sind notwendig. Das macht es möglich, dass sich alte Unternehmen, vor allem aber „start ups“ leichter entwickeln können. Die wirtschaftliche Dynamik kommt nicht von den „alten“, sie kommt von den „jungen“ Unternehmen.

Unternehmer würden eher unternehmen wollen, wenn die wirtschaftlichen Risiken geringer wären, die politische Unsicherheit niedriger ausfiele, der Wettbewerb weniger verzerrt wäre und das unternehmerfeindliche Bild in der Öffentlichkeit freundlicher würde. Eine ideologiegetriebene Energie- und Klimapolitik ist zu unterlassen. Sie muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden (hier). Das verringert wirtschaftliche Risiken. Eine stetige, verlässliche Politik senkt die politische Unsicherheit. Deutschland muss eine konzertierte Aktion der EU gegen die protektionistische Handelspolitik der USA unterstützen. Parallel muss die EU möglichst viele Freihandelsabkommen abschließen. Eine Überfrachtung der Abkommen mit Nachhaltigkeits-Forderungen ist zu vermeiden. Zu guter Letzt: Eine andere gesellschaftliche Einstellung zum Unternehmertum muss her. Unternehmern sollte nicht feindselig begegnet werden. Es muss gesellschaftlich selbstverständlich werden, Gewinne sind nichts Unanständiges. Erziehung, Bildung und Ausbildung sind gefragt. Das ist aber ein Bohren dicker Bretter.

Fazit

Wie stark ein Land wirtschaftlich wächst, darüber entscheiden in erster Linie die Bürger als Wirtschaftssubjekte und Wähler. Eine Wachstumspolitik ist sinnvoll, wenn es ihr gelingt, einen adäquaten Ordnungsrahmen zu installieren. Wirtschaftliches Wachstum macht vieles leichter. Die Kosten exogener Schocks – Demographie, Klima, Verteidigung – lassen sich leichter tragen. Der wichtigste Wachstumstreiber ist die (Arbeits)Produktivität. Neues Wissen ist eine notwendige Bedingung. Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung begünstigen das Entstehen von Neuem. Die hinreichende Bedingung ist, das Wissen muss marktfähig sein. Unternehmer sind wichtige Akteure in diesem Prozess der innovativen Transformation. Nur wenn er erfolgreich ist, wird neues Wissen produktivitätswirksam. Die Politik sollte dafür sorgen, Unternehmer unternehmen zu lassen, helfen, dass sie unternehmen können und aktiv werden, damit sie auch unternehmen wollen. Wer mehr wirtschaftliches Wachstum will, sollte die Anreize für „profit seeking“ stärken, die für „rent seeking“ schwächen. Nachhaltige Strukturreformen und solide Haushalte sind sinnvoll, anmaßende Industriepolitiken und kostspielige Subventionen sind es nicht.

Serie „Wirtschaftspolitik neu ausrichten“

Tobias Just (IREBS): Belastungen für den Wohnungsbau reduzieren

Holger Schäfer (IW): Aktivierenden Sozialstaat wieder beleben

Jan Schnellenbach (BTU): Finanzpolitik stabilitätsorientiert gestalten

Klaus F. Zimmermann (RFW, FU, GLO): Migrationspolitik aus der Sackgasse führen

Markus Brocksiek (BdSt): Bürokratieabbau forcieren – Staatseffizienz erhöhen

Manuel Frondel (RWI): Kehrtwende in der Energiepolitik schaffen

Bernd Raffelhüschen (ALU): Rentenversicherung generationengerecht reformieren

Christoph A. Schaltegger (IWP): Mehr Schweiz wagen (Podcast)

Astrid Rosenschon (IfW): Subventionen radikal kürzen

Michael Heise (HQ Trust): Wachstumskräfte und Arbeitsvolumen steigern

Norbert Berthold (JMU) und Jörn Quitzau (Bergos): Wirtschaftspolitik neu ausrichten

—

Podcast zum Thema:

Deutschland wächst nicht mehr. Was ist zu tun, was zu lassen?

Prof. (em.) Dr. Norbert Berthold (JUM) im Gespräch mit Prof. Dr. Oliver Holtemöller (IWH)

- De-Industrialisierung in Deutschland

Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025