Astrid Rosenschon skizziert hier kurz die Trilogie „Markt, Staat und Ethik“, die dem Ordnungsmodell von Adam Smith zugrunde liegt. Diese hat der profunde Smith-Kenner H.C. Recktenwald aus der gründlichen Analyse des Gesamtwerkes von Smith herausgefiltert, das aus drei gemeinsam zu betrachtenden Teilen besteht.

Staatsgläubigkeit und Verunglimpfung des Marktes durch Wissenschaftler trotz der Evidenz von Staatsversagen

Wuchernde Bürokratie, ausufernde Gesetzgebung und Normendickicht, Defizite bei der inneren und äußeren Sicherheit, Mängel im Bildungs- und Gesundheitssystem, Vernachlässigung der Grundlagenforschung, marode Infrastruktur und unzuverlässige Bahn bei gleichzeitig hohen Sozialausgaben, Subventionen und Abgabelasten charakterisieren den Zustand unseres staatlichen Sektors. (Näheres zur Struktur des Bundeshaushaltes 2024 findet sich bei Laaser und Rosenschon 2024) Trotz der empirischen Evidenz von Staatsversagen scheint es immer noch breite Konsensmeinung zu sein: „der Staat soll´s richten“ und „der Markt versagt“.

Statt Reformen anzumahnen, um Wachstumskräfte freizusetzen und Sparpotentiale zur Finanzierung erhöhter Staatsausgaben für bislang vernachlässigte Aufgabenfelder zu erschließen, plädieren viele Ökonomen für eine Aufweichung der Schuldenbremse und für eine Errichtung weiterer Sondervermögen. Bei diesem Rat werden die empirischen Fakten ignoriert, wonach Länder mit Schuldenregeln höhere Wachstumsraten haben (Potrafke 2023). Dem kaum mehr überschaubaren Katalog an Staatsaufgaben und Politikfeldern steht eine geradewegs hybride Theorie des Marktversagens gegenüber: Hans-Werner Sinn bemerkt dazu: „Wie Spürhunde suchen Volkswirte die Wirtschaft nach Marktfehlern ab und überlegen, wie man diese Fehler durch kluge Staatseingriffe korrigieren kann. Dies zu übersehen ist das große Versäumnis der Kritiker“ (Sinn 2014). Im Zeitalter des Internets schießen die von marktfeindlichen Ökonomen gegründeten Netzwerke oder Labels für neue Forschungszweige wie Pilze aus dem Boden. Zu nennen sind etwa die „plurale Ökonomik“, die „post-autistische Ökonomie“ und die „Real World Economics“. Im Urteil der Neuen Züricher Zeitung NZZ vertreten diese Gruppen das gemeinsame Credo, „…dass der Markt für alles Übel und der Staat für alles Gemeinwohl verantwortlich ist“ (NZZ 2015).Typisch für die neue Bewegung ist die „…Ablehnung freier Märkte und die Überzeugung, dass es eigentlich kein Zuviel an Regulierung geben kann“ (ibid ). Hans-Werner Sinn hat gezeigt, dass die Einwände der Marktkritiker gegen die angeblich falsche oder veraltete „Mainstreamökonomie“ nicht haltbar sind. Und die Autorin dieses Beitrags begründet in ihrem mit ihrem Mann zusammen verfassten Buch „Wie Indien nachhaltig vorankommt“, dass sie posthum dem Smith-Interpreten Horst Claus Recktenwald gewidmet haben, dass die eigentlichen Ursachen hinter Marktmängeln in Staatsversagen oder Erziehungsversagen zu suchen sind oder auf Fehlberatungen beruhen (Rosenschon und Laaser 2019).

Der amerikanische Nobelpreisträger George Joseph Stigler hat in einem im Jahr 1962 erschienenen Aufsatz die Intellektuellen für das allgemeine Misstrauen gegenüber der Marktwirtschaft und dem Fehlglaube an die Omnipotenz des Staates verantwortlich gemacht. Sie sind in vielfältigen Wissensdisziplinen beheimatet und haben eine Ideologie begründet, die der französische Ökonom und Philosoph Frédéric Bastiat (1801-1850) treffend beschrieben hat: Die Meinungsmacher und ihre Gefolgschaft glauben an ein „außer uns selbst befindliches, höchst wohltätiges und unerschöpfliches Wesen, welches sich ‚Staat‘ nennt und welches zugleich Brot für alle Hungrigen, Arbeit für alle Hände, Kapital für alle Unternehmungen, Kredit für alle Projekte, Linderung für alle Leiden, Rat für alle Ratlosigkeit, Lösung für alle Zweifel, Wahrheit für alle Bedenken, Zerstreuung für alle Langeweile, Milch für die Kinder und Wein für die Alten hat – welches für alle unsere Bedürfnisse sorgt, all unsere Wünsche befriedigt, über alles Auskunft gibt, alle Irrtümer, alle Fehler beseitigt und uns entbindet von jeder Verpflichtung der Selbsthilfe, der Selbstverantwortlichkeit, der Vorsicht, der Klugheit, des Urteils, des Scharfsinns, der Erfahrung, der Ordnung, der Sparsamkeit, der Mäßigung und des Fleißes“ (Bastiat 1880). Agieren Menschen in Staat und Politik, unterstellt man ihnen nach herrschender Meinung durchweg hehre Motive und glaubt an ihre Omnipotenz. Marktakteure hingegen werden als grobe Menschen mit unedlen Motiven qualifiziert, so Stigler. Die Intellektuellen und ihre Gefolgschaft vertreten also die gewagte Hypothese, ein Parlamentssitz sei automatisch mit einer Erleuchtung oder moralischen Läuterung verknüpft und ein Wechsel in die Privatwirtschaft führe zu einer Kriminalisierung.

Fern- und südöstliche Philosophien: Vorbilder für eine neue Weltsicht im Westen

Erforderlich ist eine Entideologisierung der öffentlichen Diskussion, eine Korrektur falscher Vorurteile, eine Abkehr von der Schwarz-Weiß-Malerei und eine erweiterte Sichtweise: Im westlichen Kulturkreis herrscht weitgehend ein Denken in Entweder-Oder-Kategorien, Dualismen oder Antinomien vor. Es wird ein Kampf zwischen gegensätzlichen und verengten Sichtweisen ausgefochten. Die Kontrahenten stehen sich feindlich gegenüber, weil jeder glaubt, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Für fern- und südöstliche Philosophien hingegen sind ein Streben nach Harmonie und Ausgleich, ein Sowohl-als-Auch-Denken und eine Toleranzkultur typisch. Während beispielsweise bei uns ein Kampf zwischen Arbeit und Kapital ausgefochten wird, richtet man in Japan den Blick auf den Erfolg des Unternehmens als höherer Funktionseinheit. Auch sind die Japaner meist sowohl Shintoisten als auch Buddhisten, manche Paare heiraten kirchlich und es ist Usus, am 24. Dezember ins Kentucky Fried Chicken (KFC) zu gehen. In der westlichen Hemisphäre hingegen gab es „heilige Kriege“, an denen auch Kinder teilnehmen mussten, Kolonialismus und Missionierung, Hexen- und Bücherverbrennungen, Inquisitionsgerichte, das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma, den Anspruch des Islams, die beste innerhalb der Buchreligionen zu sein, neben denen es angeblich nur Ungläubige oder Heiden gibt. Terrorismus durch Mullahs, Talibans und IS sowie die Versuche, Kalifate innerhalb der EU zu errichten, sind die erschreckenden Folgen von Absolutheitsansprüchen und mangelnder Toleranz gegenüber Andersdenkenden in unserer heutigen Zeit. Was Geistesfreiheit, Toleranz und Offenheit in Glaubensfragen anbelangt, können wir von den Indern nur lernen: „Wer bin ich, dass ich mich zum Richter machen und sagen könne, ich bete besser als Sie es tun… . Ich kann nicht sagen, dass, weil ich Gott auf diese Weise gesehen habe, die ganze Welt ihn auf diese Weise sehen müsste…Die Religion eines Menschen ist für ihn ebenso wahr, wie es die meine für mich ist. Ich kann nicht über seine Religion richten… . Es gibt keine Religion, die absolut vollkommen wäre. Alle sind unvollkommen oder mehr oder minder unvollkommen“ (Mahatma Gandhi, zitiert nach Rosenschon, Laaser 2019, S. 159). Zwar steck(t)en die Inder gesellschaftlich und wirtschaftlich im Zwangskorsett der Kasten, was sich als Entwicklungsbremse par excellence erwiesen hat. Doch geht dieses Herrschafts- und Unterdrückungssystem auf die aus dem heutigen Iran mit Pferden und Streitwagen eingewanderten kriegerischen „aryas“ (Arier) zurück, die als „Edle“ die Urbevölkerung unterjochten und zu „underdogs“ degradierten. Dabei bescheinigten Historiker der Indus- oder Harrapakultur „eine weit größere technische Perfektion als der Kultur Mesopotamiens“ (Kulke, Rothermund 2010, S.11, zitiert nach Rosenschon 2014).

Worum es in der ordnungspolitischen Diskussion gehen sollte

Kehren wir zur Debatte in Deutschland zurück: Es geht nicht um „Markt versus Staat“. Es geht auch nicht um „Zwang versus Freiheit“. Bestimmte Zwänge lassen sich nun einmal nicht abschaffen, etwa der Besteuerungszwang oder Zwang gegenüber dem Gesetzesbrecher oder der Knappheitszwang. Und Freiheit darf nicht zügellos sein. Der Staat muss die Freiheit des einzelnen beschränken, damit die Interessen der anderen nicht verletzt werden. Wenn Liberalismus ins Libertäre oder Staatsfeindliche abgleitet, dann stimmt dies bedenklich. Nötig ist vielmehr kontrollierte oder geläuterte Freiheit im Rahmen eines gesellschaftlichen Systems, das auf den Fundamenten „Staat“, „Markt“ und „Ethik“ beruht. Die so definierte „natürliche Freiheit“ führt gleichzeitig zu mehr „Wohlstand für alle“(Ludwig Erhard) oder gar zum „Wohlstand der Nationen“ (Adam Smith) anzustreben. Unser Gemeinwesen bedarf ohne Zweifel der Reformen. Aber man kann die Fehlsteuerungen aufgrund von falschen Staats- und Wirtschaftsphilosophien nicht von heute auf morgen beheben, sondern nur auf dem Wege von langfristig angelegten Programmen und behutsamen aber nachhaltigen Kürzungen von staatlich gewährten Privilegien. Auch müssen den Bürgern in verständlicher Sprache die übergreifenden Systemzusammenhänge erklärt werden und zwar bereits in der Schule. Kurzum: Es bedarf einer zweiten Aufklärung.

Adam Smith und seine ideale Ordnung für menschliches Zusammenleben

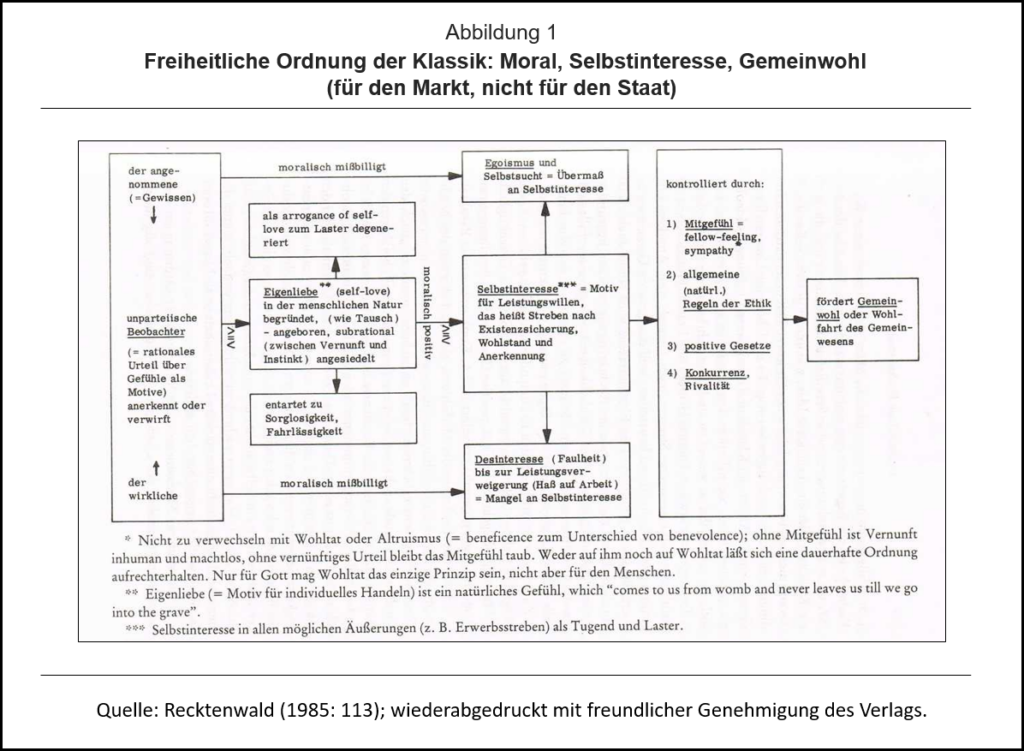

Bei der von der ökonomischen Klassik entwickelten Ordnungstheorie geht es letztlich um natürliche, miteinander harmonierende und sich gegenseitig bedingende und befruchtende Komplementaritäten oder Subsysteme im Rahmen eines höheren Gesamtsystems. Gemeint ist die Trilogie „Markt, Staat und Ethik“, die Adam Smith begründete, und die der profunde Smith-Kenner Horst Claus Recktenwald umfassend gewürdigt hat. Smith war zwar der geistige Vater der Marktwirtschaft. Aber er war weit mehr. Er hat auch die Aufgaben umrissen, die dem Staat in einer dualen Wirtschaft und freiheitlich organisierten Gesellschaft zukommen. Darüber hinaus war er Moralphilosoph. Und er war „ein vom ‚Staunen‘ getriebener Wissenschaftler, der…Einzelphänomene zu einer Kette zusammenfügen trachtete, um durch ihre Verknüpfung mit etwas Vorangegangenen den gesamten Ablauf des Universums zu einem sinnvollen Ganzen zu machten“ (Milton Friedman 1985, S.219). Smith glaubte an eine göttliche Ordnung hinter der Evolution, was in der Metapher von der „Unsichtbaren Hand“ zum Ausdruck kommt. Nach der Erkenntnis von Horst Claus Recktenwald dachte Adam Smith in den Kategorien einer umfassenden Wirtschafts-, Wissenschafts-, Kultur-, Natur-, Ideen- und Menschheitsgeschichte. Es greift viel zu kurz, ihn allein in die Ahnenreihe der Vorkämpfer für die Marktwirtschaft einzureihen. Seine drei Werke sind „Wealth of Nations“, „Theory of Moral Sentiments“ und „Essays on Philosophical Subjects“.Der Smith-Interpret Horst Claus Recktenwald bemerkt hierzu: „Nur in einer …Gesamtschau kann man Smiths Trilogie, seine Moral-, Wirtschafts- und Staatstheorie, auch in ihrem historischen Bezug letztlich verstehen. Und nur in dieser Einordnung lässt sich prüfen, wo fundamentale Kritik gerechtfertigt ist“ (Recktenwald 1985, S. 2f).

Vom Eigeninteresse im Dienste des Gemeinwohls und vom Mitgefühl

Im Zentrum der Ordnungsidee von Adam Smith steht die gründliche Beobachtung des Menschen, dem die Selbstliebe angeboren ist. Sie ist eine unumstößliche Tatsache oder ein Axiom. Der siamesische Zwilling zur Selbstliebe ist das Mitgefühl. Es ist schwächer ausgeprägt, weil der Mensch erst dann an andere denken kann, wenn er seine elementaren Bedürfnisse befriedigt hat und ihm infolge der wirtschaftlichen Entwicklung ein (wachsendes) Residuum verbleibt. Das Mitgefühl ist nicht selbstbezogen, sondern altruistisch motiviert. Das Gefühl der Selbstliebe wird zum Selbstinteresse, wenn es durch die Vernunft gefiltert und durch Schranken kontrolliert wird. Das Selbstinteresse ist Motiv für Leistungswillen und die Aktivität der Menschen. Lassen wir Horst Claus Recktenwald zu Wort kommen: „Die Antriebskraft oder der Motor für die ökonomische, politische und kulturelle Entwicklung eines Gemeinwesens ist das Streben des einzelnen Menschen, a) seine Existenz zu sichern, b) seine Wohlfahrt zu steigern und c) seine Stellung und Anerkennung in der Gesellschaft zu verbessern. Dieses auf Eigenliebe gegründete Selbstinteresse und nicht etwa der Egoismus oder die Selbstsucht ist das tragende Fundament einer solchen Ordnung. Es ist nicht nur im Wirtschaftsleben Leitmotiv für den Leistungswillen. Überall, wo der Mensch handelt, in Politik, Kunst, Wissenschaft, selbst im Sozialen oder Religiösen, kommt der selbstbezogenen Aktivität entscheidende Bedeutung zu“ (Recktenwald 1985, S.12)

Mitgefühl und Wohlwollen spielen in der privaten Sphäre eine große Rolle, sei es in der Familie, der Nachbarschaft, dem Freundeskreis, dem Sportverein oder der Gemeinde. Neben dem Mitgefühl gibt es Regeln der Ethik oder Normen für akzeptables Verhalten. Mit wachsender Gruppengröße nimmt die Distanz zwischen den Menschen aber zu, so dass das Mitgefühl und die Regeln der Ethik als Korrektiv für die Selbstliebe nicht mehr ausreichen. Dieses Phänomen erkannte bereits Plato. Unter den Bedingungen der Anonymität, wie sie für Märkte typisch ist, sind weitere Kontrollmechanismen erforderlich, nämlich a) Gesetze und b) Konkurrenz. Hier ist ein Staat erforderlich, der Macht besitzt, um strafen zu können, wenn jemand gegen die Regeln des „fair play“ verstößt und seinen Mitmenschen Schaden zufügt. Darunter fällt nicht nur Mord, Körperverletzung, Diebstahl oder Betrug, sondern auch der Versuch etablierter Marktteilnehmer, ihre Pfründen und Erbhöfe zu sichern und Konkurrenten auszuschalten. Es ist wichtig, dass der Staat den Wettbewerb und nicht den Wettbewerber schützt, dass er ein Regelsetzer und Schiedsrichter ist und dass er gegenüber den Marktteilnehmern neutral ist. Dazu bedarf es kluger, charakterfester und unbestechlicher Politiker, die jenen Unternehmen, Branchen und Personengruppen eine Absage erteilen, die eine Vorzugsbehandlung für sich reklamieren. Der systematische Bias der Regierungsparteien zu Lasten der jungen Generation ist gerade an der Wahlurne sanktioniert worden.

Am anonymen Markt verfolgt der einzelne vorwiegend sein Eigeninteresse. Wird das Eigeninteresse durch Wettbewerb, Gesetze, ethische Normen und Mitgefühl gezügelt, dann verhindert dies nicht nur, dass es in Egoismus, Selbstsucht, Narzissmus oder in Faulheit, Desinteresse oder Leistungsverweigerung umschlägt. Es ist, darüber hinaus, auch sozial nützlich. Das System kontrollierter Freiheit spannt das natürliche Eigeninteresse und Fortschrittstreben des Menschen für Dienste am Gemeinwohl ein. Es sorgt nicht nur für ein Höchstmaß an Effizienz, sondern führt auch zu einem Höchstmaß an Wohltätigkeit und privater Caritas. Herbert Giersch bemerkt hierzu: “Menschlichkeit ist so knapp und im Privatleben so wertvoll, dass wir sie im Bereich der Wirtschaft, wo sie eher schadet, nicht verschwenden sollten. In der Tat: Je spitzer der Bleistift, mit dem hier gerechnet wird, umso mehr bleibt übrig, für das, was –jetzt oder später die Familie, die Sekte, die Kirche, die Caritas, die Dritte Welt, allgemein: die Nächsten- und Fernstenliebe verlangen.“(Giersch 1986, S.15).

Die Rolle des Staates bei Adam Smith

Die Aufgaben des Staates umreißt Adam Smith wie folgt: „Im System der natürlichen Freiheit hat der Souverän lediglich drei Aufgaben zu erfüllen, die sicherlich von größter Wichtigkeit und dazu einfach und dem normalen Verstand zugänglich sind: Erstens die Pflicht, das Land gegen Gewalttätigkeit und Angriff anderer unabhängiger Staaten zu schützen, zweitens die Aufgabe, jedes Mitglied der Gesellschaft soweit wie möglich vor Ungerechtigkeit und Unterdrückung durch einen Mitbürger in Schutz zu nehmen oder ein zuverlässiges Justizwesen einzurichten, und drittens die Pflicht, bestimmte öffentliche Anstalten und Einrichtungen zu gründen und zu unterhalten, die ein einzelner oder eine kleine Gruppe aus eigenem Interesse nicht betreiben kann, weil der Gewinn die Kosten niemals decken könnte, obwohl er häufig höher sein mag als die Kosten für das ganze Gemeinwesen“.

Eberhard Wille und Martin Gläser widersprechen der Behauptung, die Staatstätigkeit bei Adam Smith sei eng begrenzt: „Smith subsumiert unter seine dritte Staatsaufgabe expressis verbis den Bau von Straßen, Brücken, Kanälen und Häfen, die Errichtung von Münzanstalt und Post, die Gründung von Botschaften, Forts und Garnisonen, gesundheitspolitische Maßnahmen, schulische und universitäre Bildungsaufgaben und die Erwachsenenbildung in Form von religiöser Unterweisung“(Wille und Gläser 1985, S. 277 f.)

Nach Eberhard Wille und Martin Gläser ist Smith´s Theorie der Staatswirtschaft sehr ausgereift, zumal er im Rahmen einer historischen Stufenlehre „… sorgfältig zwischen der Entstehung einer Staatsaufgabe, dem Ursprung ihrer Budgetbelastung und der Entwicklung ihrer Ausgabenhöhe …“ trennt (ibid., S. 278). So stellen Sicherheit nach innen und außen lange vor ihrer Etatisierung öffentliche Angelegenheiten dar, während die Bildungspolitik im Hinblick auf die Grundschulausbildung von Anfang an haushaltswirksam wurde. Alle drei Staatsausgaben sind durch Fortschritte bei der Arbeitsteilung induziert. Die Höhe der Staatsausgaben hängen bei Smith vom Entwicklungsstand einer Gesellschaft ab, wobei offen ist, ob er an ein absolutes oder relatives Wachstum dachte.

Das Werk von Adam Smith: Immer wieder verdreht, verstümmelt und verfälscht

So einleuchtend das Ordnungsmodell von Adam Smith auch ist, so sehr ist es immer wieder verstümmelt, verdreht und verfälscht worden. Das gesamte Spektrum an Fehlmeinungen findet sich bereits bei Friedrich List (1789-1846) (List 1884, Wille und Gläser 1985, S. 265). Obwohl nach den Recherchen von Horst Claus Recktenwald die ältere Smith-Forschung (vor allem durch August Oncken (1844–1911) die falschen Vorwürfe systematisch entkräftet und widerlegt hat, werden sie von heutigen Zeitgenossen teils aus dem Lager der Wissenschaft immer noch wie ein Mantra heruntergebetet. So wird Adam Smith als Steigbügelhalter des Egoismus verunglimpft. Er wird als der Schöpfer des Kunstkonstrukts des selbstsüchtigen „homo oeconomicus“ bezeichnet, obwohl diese Fiktion von John Stuart Mill (1806-1873) stammt. Ferner wird behauptet, Smith habe die „ratio“ verabsolutiert, obwohl er die ethischen Gefühle vertieft analysiert hat und die menschlichen Anreize als subrational eingestuft hat. Eine weitere Falschaussage ist, Adam Smith sei ein Apostel des „Laissez-faire-Prinzips“ und habe den „Nachtwächterstaat“ favorisiert. Eberhard Wille und Martin Gläser betonen, „… dass dieses Schlagwort im ganzen „Wohlstand“ auch nicht ein einziges Mal vorkommt …“ (Witte und Gläser 1985, S.266). Auch wird behauptet, Smith habe die Privatinteressen von Unternehmern im Auge. Stattdessen forderte Smith eine Wettbewerbsaufsicht. Eine berühmte Stelle im „Wohlstand der Nationen“ (erstes Buch, Kapitel 10) lautet: „Geschäftsleute des gleichen Gewerbes kommen selten, selbst zu Festen und zur Zerstreuung, zusammen, ohne dass das Gespräch in einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit endet oder irgendein Plan ausgeheckt wird, wie man die Preise erhöhen kann. Solche Zusammenkünfte kann man aber unmöglich durch irgendein Gesetz unterbinden, das durchführbar oder mit Freiheit und Gerechtigkeit vereinbar wäre, doch sollte das Gesetz keinerlei Anlass geben, solche Versammlungen zu erleichtern, und, noch weniger, sie notwendig zu machen.“

Das Werk von Adam Smith war ein Sturm auf die Bastionen der Herrschenden und Besitzenden, die mit Innungen, Ständen und Kartellen den freien Zugang der Arbeitnehmer zum Arbeitsmarkt verstellten und durch Verbot von Koalitionen der Arbeitnehmer ihre eigene Machtposition auch bei der Bestimmung der Lohn- und Arbeitsbedingungen festigten. Horst Claus Recktenwald charakterisiert Adam Smith u.a. als einen „realistischen Humanisten mit einem ungebrochenen Verhältnis zu allen Schichten der Bevölkerung, der, hilfsbereit, aber ohne Pathos für die einfachen Menschen, die ‚labouring poor‘, überzeugt eintritt“(Recktenwald 1985, S. 1f). Smith prangerte Monopole und Kartelle an – auch solche von Gottes, Staates und anderer Gnaden. Fürsten- und Kirchenstaat, Kameralismus und Merkantilismus waren die Antithesen, denen er eine freiheitlich organisierte Wirtschafts-, Gesellschafts- und Staatsordnung entgegensetzte.

Nobelpreisträger als Epigonen von Adam Smith

Viele Erkenntnisse von Adam Smith haben spätere Wirtschaftswissenschaftler durch empirische Studien belegt oder auf ihre mathematische Konsistenz hin überprüft, so etwa Smith`s Konzept der „Unsichtbaren Hand“, die bewirkt, dass der einzelne automatisch dem Gemeinwohl dient, wenn er sein natürliches Eigeninteresse verfolgt. Die Ökonomen Kenneth Arrow und Gerard Debreu haben im Jahr 1954 in ihrer Nobelpreisarbeit nachgewiesen, dass bei vollkommener Konkurrenz und geregelten Eigentumsrechten der Marktmechanismus ein Höchstmaß an Effizienz herbeiführt. Bereits Adam Smith erkannte die Rolle des Bauchgefühls. In seinem Menschenbild spielen sowohl Emotionen als auch Vernunft eine wichtige Rolle. Daniel Kahnemann hat im Jahr 2002 für seine psychologischen Studien zur Bedeutung des Bauchgefühls den Nobelpreis verliehen bekommen (Kahnemann, Diener und Schwarz 1999 und Kahnemann, Gilovich und Griffin 2002). Auch hat bereits Adam Smith erkannt, dass ökonomisch rationale Entscheidungen keine vollkommenen Informationen erfordern, weil diese nicht kostenlos zu haben sind: „Ein grobes über den Daumen-Peilen reicht aus, wenn Menschen ihren alltäglichen Geschäften nachgehen“ Im Jahr 2009 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an den Begründer der Transaktionskostenanalyse Oliver Williamson sowie an Elinor Ostrom verliehen (Williamson 1981) .

Abschließende Bemerkungen zu neueren Strömungen innerhalb der (nicht nur) ökonomischen Wissenschaft

Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen muss man konstatieren, dass eine Gruppe zeitgenössischer Ökonomen gegen die Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens verstößt, nämlich jene, die unter dem Dach der eingangs erwähnten Netzwerke oder Labels versammelt sind. Da sie dem Werk von Adam Smith Mängel attestieren und es herabwürdigen, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass sie – bei wohlwollender Interpretation – nur den „Wohlstand der Nationen“ gelesen haben, obwohl man alle drei Werke gelesen und verstanden haben muss, um ein ausgewogenes Urteil abgeben zu können. Vermutlich aber haben die meisten seiner Kritiker niemals auch nur eines seiner drei Werke zur Hand genommen.

Noch ein paar Worte zu den „Caring Economics“, der modernen Empathieforschung und der Verhaltensökonomie. Ihnen ist gemeinsam, dass sie der Vorstellung, der Mensch sei ein selbstbezogener und kühler Rechner oder Rationalist, widersprechen. Nach ihren Recherchen besitzt der Mensch auch Mitgefühl. Diese Erkenntnis ist allerdings nicht neu. Die Forscher wandern vielmehr als Epigonen auf den Pfaden von Adam Smith. Falsch ist allerdings, die Richtigkeit der Wirtschaftslehre von Adam Smith und das Wirken der „unsichtbaren Hand“ anzuzweifeln, wie die Neurowissenschaftlerin Tania Singer, die Co-Autorin des Buchs „Mitgefühl in der Wirtschaft. Ein bahnbrechender Forschungsbericht“ dies tut. Der Mensch agiert nun mal in verschiedenen Sphären. Im privaten Bereich ist viel Raum für Mitgefühl, im Produktionsprozess geht es um Effizienz und Rationalität und am anonymen (Welt-)Markt darf und sollte man wohl kaum erwarten, dass Güter verschenkt, statt verkauft werden. Würden alle wirtschaftlichen Akteure im System der arbeitsteiligen Tauschwirtschaft ihre Leistungen verschenken statt verkaufen, gäbe es kein Sozialprodukt. Auch schließt das marktwirtschaftliche do-ut-des nicht aus, dass der Mensch Teile seines Einkommens verschenkt. Die Wirtschaft muss effizient sein, damit die Basis für Altruismus geschaffen wird. Mitgefühl hat sich erst durch Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmehrung entwickeln können. Zweifelsohne ist die Empathieforschung heute überragend wichtig. Es gibt in unserem nicht neutralen und an Partikularinteressen orientierten Interventions- und Wohlfahrtsstaat in der Tat viel Anspruchsdenken und Gruppenegoismus zu beklagen.

Literatur

Arrow, K. J. und G. Debreu (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, in: Econometrica 22 (3). S. 265-290.

Bastiat, F.(1880). Der Staat. In: K. Braun-Wiesbaden (Hg.). Friederich Bastiat. Eine Auswahl aus seinen Werken. S. 1-16.

Erhard, L. (1957). Wohlstand für alle. Düsseldorf.

Friedman, M. (1985). Adam Smiths Bedeutung für 1976. In: H. C. Recktenwald (Hg). Ethik, Wirtschaft und Staat. Darmstadt.

Giersch, H. (1986). Die Ethik der Wirtschaftsfreiheit, in: R. Vaubel und H. D. Barbier (Hg), Handbuch der Marktwirtschaft. Pfullingen.

Kahneman, D., E. Diener und N. Schwarz (1999). Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology. Russell Sage Foundation.

Kahneman, D, T. Gilovich und D. Griffin (2002). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge University Press.

Kulke, H. und D. Rothermund (2006). Geschichte Indiens. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München.

Laaser, C.-F. und A. Rosenschon (2019). Was Indien nachhaltig voranbringt. Denkanstöße für die Regierung und die geistige Elite. Hamburg.

Laaser, C.-F. und A. Rosenschon (2023). Der Kieler Bundesausgabenmonitor 2024. Eine empirische Strukturanalyse des Bundeshaushalts. Dominanz der Umverteilungsausgaben, Finanzhilfen und Altlasten, in: Kieler Beiträge zur Wirtschaftspolitik. Kiel. Erscheint demnächst.

Laaser, C.-F. und A. Rosenschon (2023).Der Kieler Subventionsbericht 2024. Geplante Bundesfinanzhilfen im Jahr 2024 um fast 50 Prozent über dem Niveau des Jahres 2022, in: Kieler Beiträge zur Wirtschaftspolitik. Kiel. Erscheint demnächst.

List, F. (1844). Das nationale System der politischen Ökonomie. 1. Band. Der internationale Handel, die Handelspolitik und der deutsche Zollverein. Stuttgart, Tübingen.

Neue Züricher Zeitung (NZZ) (8.9.2015). Monotheismus in der Ökonomie.

Potrafke, N. (2023). Wie wirken Schuldenregeln? Eine Evaluierung der Forschungsergebnisse. Studie im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. München.

Recktenwald, H. C. (1985). Ethik, Wirtschaft und Staat. Darmstadt.

Recktenwald, H. C. (1978). An Adam Smith Renaissance Anno 1976? The Bicentenary Output ? A Reappraisal of His Scholarship. Journal of Economic Literature 1, pp. 56-83.

Recktenwald, H. C. (1989 – 1999). Die Nobelpreisträger der ökonomischen Wissenschaft. Düsseldorf.

Rosenschon, A. (1980). Verschwendung in Staat und Markt. Eine vergleichende Analyse. Mit einem Vorwort von Horst Claus Recktenwald. Göttingen.

Rosenschon, A. (2014). Indische Religionsphilosophien: Eine kritische Würdigung im Lichte moderner Erkenntnisse. Hamburg.

Rosenschon, A. (1990). Zum Tod von Horst Claus Recktenwald., in: Orientierungen (2) S. 68-69.Ludwig-Erhard-Stiftung.

Sinn, H. W. (1.11.2014). Sie sind wie Spürhunde, in: Süddeutsche Zeitung (SZ).

Singer, T. und M. Ricard (2015). Mitgefühl in der Wirtschaft. Ein bahnbrechender Forschungsbericht.

Smith, A. (2018). Der Wohlstand der Nationen: Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen. Übersetzt von H. C. Recktenwald. München.

Smith, A. (1795). Essays on Philosophical Subjects. London.

Smith, A. und W. Eckstein(1977). Theorie der ethischen Gefühle. Hamburg.

Stigler, G. J. (1962). The Intellectual and the Marketplace. Selected Papers, no. 3. Chicago: University of Chicago Graduate School of Business.

Wille, E. und M. Gläser (1985). Staatsaufgaben bei Adam Smith, in: H. C. Recktenwald (Hg). Ethik, Wirtschaft und Staat. Darmstadt.

Williamson, O. E. (1981). The Economics of Organisation: The Transaction Cost Approach, in: The American Journal of Sociology 87 (3). S. 548 – 577.

- Gastbeitrag

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Ein Investitionsschub? - 18. Juli 2025 - Was Schwarz-Rot verspricht (13)

Strategische Subventionspolitik

Problematische staatliche „Leuchtturm-Projekte“ - 18. Juni 2025 - Gastbeitrag

Arbeiten die Deutschen zu wenig?

Worauf es ankommt - 8. Juni 2025