Die regulierungsbedingte Marktspaltung zwischen Mietadel und Wohnungssuchenden wird zunehmend zum Problem. Sie verursacht Lock-in-Effekte und führt zu Fehlallokation. Ohne diese Marktverzerrung wären Neuverträge mutmaßlich erheblich günstiger. Bei staatlich mitverursachter Explosion der Neubaumieten kann kaum so viel gebaut werden, um diesen Missstand zu kompensieren. Mieterschutz ist richtig und wichtig. Wenn aber „gut gemeint“ zu „schlecht gemacht“ mutiert, werden Reformen zur Pflicht.

Als ich ein Kind war, kostete die Kugel Eis 20 Pfennig, also ungefähr 10 Cent. Heute zahlt man nicht selten 2 Euro dafür. Das ist das 20-fache. Ist das in Ordnung? Es kommt darauf an. Denn es hat sich zwischenzeitlich nicht nur der Eispreis verändert, sondern auch: Das allgemeine Preisniveau, meine ökonomischen Möglichkeiten und mein Eiskonsum. In einfacheren Worten: Es hat sich zum Beispiel auch der Zuckerpreis, mein Einkommen und die Menge der von mir verspeisten Eiskugeln geändert. Das alles muss berücksichtigt werden, wenn die Frage gestellt wird, was denn heutzutage noch „leistbar“ oder erschwinglich sei.

So ähnlich ist das auch beim Thema Mieten, konkret bei der Nettokaltmiete. Schaut man allein auf die Entwicklung der inserierten Quadratmetermieten im Zeitraum 2010 bis 2024, dann sind diese im bundesdeutschen Mittel bei Wiedervermietung um 66% und im Neubau sogar um 69% gestiegen – knapp 4% pro Jahr (vgl. Abbildung 1). Manche würden sagen: fast eine Verdoppelung. Allerdings sind im selben Zeitraum auch andere Güter und Dienstleistungen teurer geworden. Genau genommen um durchschnittlich 38%, wenn man die Gewichtung des Verbraucherpreisindex von destatis heranzieht. Rechnet man diese allgemeine Teuerungsrate heraus, dann sind die Mieten inflationsbereinigt im Neubau „nur“ um 25% und bei Wiedervermietung um 23% gestiegen – rund 1,5% pro Jahr.

Berücksichtigt man alternativ die Entwicklung der Miete relativ zum Einkommen, dann ergibt sich gerade einmal eine Zunahme der Wohnkostenbelastung um knapp 10% für eine 80qm Neubauwohnung bzw. um 7% bei der Neuanmietung einer Bestandswohnung. Die Situation hat sich sogar leicht entschärft, im Jahr 2022 hatte die Zunahme gegenüber 2010 noch bei rund 11% gelegen. Denn tatsächlich sind die Haushaltsnettoeinkommen seit 2010 sogar um 49% gestiegen, also noch stärker als das allgemeine Preisniveau. Wer demnach im Jahr 2010 bei einem Neuvertrag für 80qm eine Wohnkostenbelastung von beispielsweise 30% gehabt hätte, der müsste heute für eine gleich große Wohnung im Neubau 32,9% seines Einkommens oder im Bestand 32,2% ausgeben.

Bei dem einen oder der anderen mag sich nun eine Diskrepanz auftun zwischen der gefühlten Belastungssteigerung und den hier dargestellten Werten. So einiges davon dürfte sich jedoch dadurch erklären, dass heutzutage mehr Menschen in den teureren Schwarmstädten wohnen als früher und die Ansprüche an die Wohnungsgröße wie auch deren Ausstattung gestiegen sind.

Aber klar, die Mieten sind real höher als vor 15 Jahren und etwas stärker gestiegen als die Inflation, das soll hier nicht wegdiskutiert werden. Allerdings gibt es eben nicht die eine Miete. Und hier geht es jetzt nicht mehr um Qualitätsunterschiede wie Lage, Ausstattung oder Wohnfläche. Denn selbstverständlich darf eine bessere Wohnung auch mehr kosten. Nein, im Folgenden geht es um Mietunterschiede, die sich allein durch das Alter des Mietvertrags oder eben die Wohndauer ergeben. Und hier darf sehr wohl gefragt werden, ob dies gerechtfertigt ist. Zumal es jetzt auch um eine der Ursachen für die aktuelle Wohnungsknappheit geht.

1. Der Einfluss der Wohndauer auf die Miethöhe

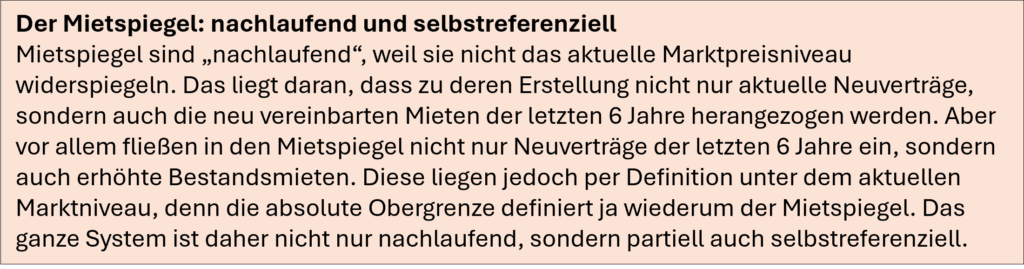

Tatsächlich weisen ältere Mietverträge im Vergleich zu den oben betrachteten inserierten Neuvertragsmieten ganz erhebliche Preisabschläge auf. Nimmt man die Wiedervermietungsmiete im Bestand als Referenz (Index 100; vgl. Abbildung 2), dann ist ein bis zu vier Jahre alter Mietvertrag je nach Region schon um etwa ein Zehntel günstiger (Index 86-91). Noch besser haben es Mieter mit einer Wohndauer von mehr als vier bis zwölf Jahren, hier ergibt sich bereits ein Abschlag von rund einem Viertel (Index 73-79). Am günstigsten wohnt, wer schon vor mehr als 12 Jahren eingezogen ist, im Vergleich zur Referenz zahlt man dann etwa ein Drittel weniger (Index 63-72). Teurer ist dagegen ein Neubau, dort liegt die Miete mindestens ein gutes Drittel höher als bei einem Neuvertrag in einer Bestandswohnung (Index 131-146).

Woher kommt diese Marktspaltung? Hier kommen Kappungsgrenze, Mietspiegel und Mietpreisbremse ins Spiel. Denn tatsächlich resultiert die Marktspaltung aus nichts anderem als dem unterschiedlichen Grad der Mietpreisregulierung:

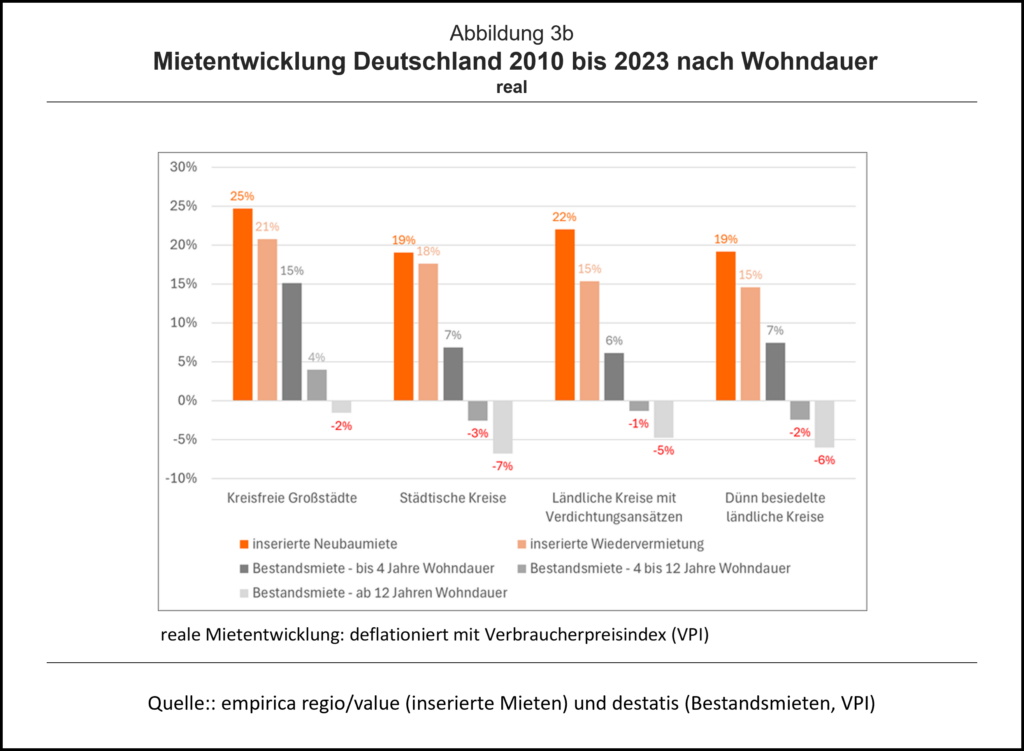

- Für Bestandsmieten gibt es eine doppelte Mietbegrenzung: Sowohl die prozentuale Erhöhung[1] innerhalb eines bestimmten Zeitraumes als auch die absolute Miethöhe[2] ist gekappt. Die prozentuale Kappung wirkt vor allem bei niedrigen, sehr marktfernen Mieten. Diese können dadurch nur sehr langsam steigen, deswegen sinkt das Mietniveau mit der Wohndauer. Die absolute Kappung wirkt dagegen eher bei marktnahen Mieten. Sie verhindert im Zusammenspiel mit dem Mietspiegel eine Annäherung an die wahren Knappheitsmieten (vgl. Kasten).

- Für Wiedervermietungsmieten auf festgelegten, knappen Märkten gilt die Mietpreisbremse[3], sie dürfen demnach den Mietspiegel nicht um mehr als 10% überschreiten. Soweit die Vorschrift wirkt und der Mietspiegel mehr als 10% unter dem Marktniveau liegt, werden hier also ebenfalls keine wahren Knappheitsmieten ermöglicht.

- Lediglich Neubaumieten dürfen hierzulande frei vereinbart werden. Sie spiegeln am ehesten die wahren Knappheitsmieten (aber mit Einschränkung, vgl. Fazit).

2. Der Einfluss der Wohndauer auf die Mietentwicklung

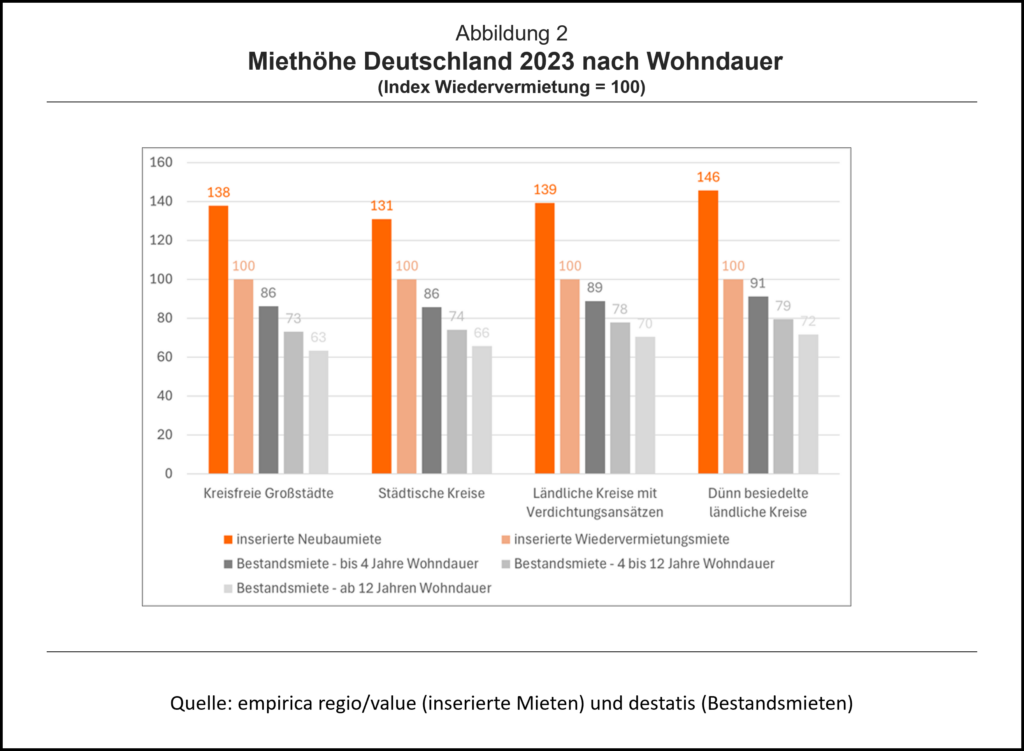

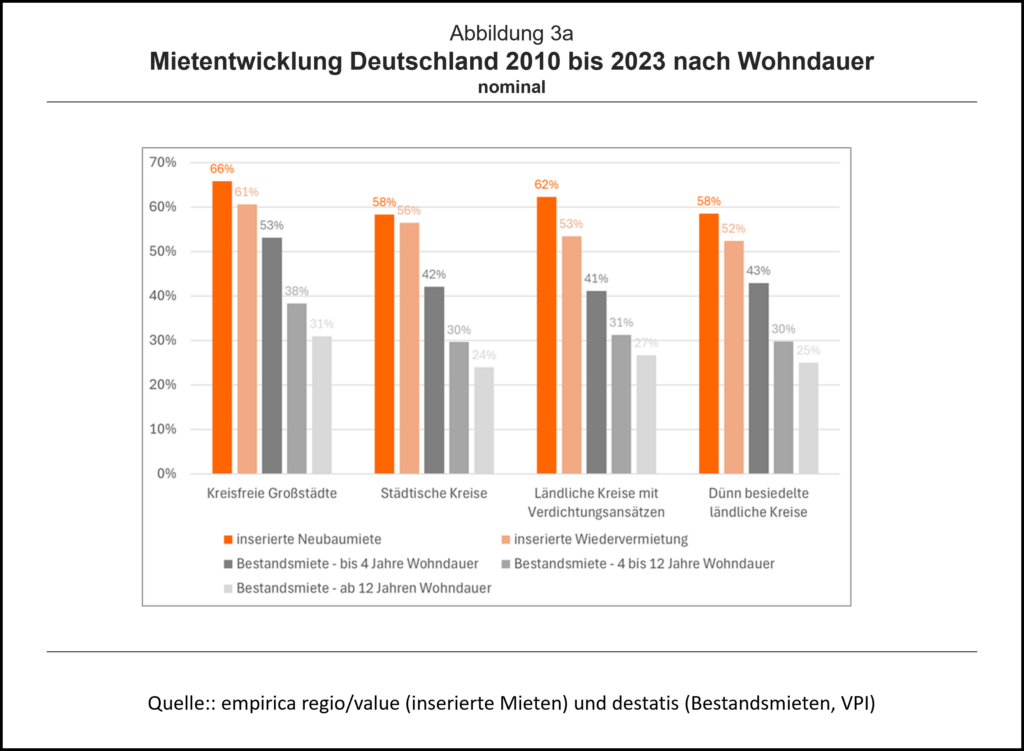

Die Regulierung hat nicht nur Auswirkung auf das Mietniveau, sondern wegen der nachlaufenden und selbstreferenziellen Mietspiegel auch auf die Mietentwicklung (vgl. Abbildung 3a). So sind die inserierten Mieten bei Wiedervermietung in den letzten 13 Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen (je nach Regionstyp um 52-61%), die Neubaumieten sogar um rund zwei Drittel (58-66%).[4] Demgegenüber sind aber Bestandsmieten erheblich langsamer gewachsen: Ein bis zu vier Jahre alter Mietvertrag ist in den letzten 13 Jahren eher weniger als um die Hälfte teurer geworden (41-53%). Noch langsamer sind die Mieten bei einer Wohndauer von mehr als vier bis zwölf Jahren gestiegen (30-38%) und weniger als ein Drittel beträgt der Zuwachs bei Verträgen, die jeweils schon vor mehr als 12 Jahren abgeschlossen worden sind (24-31%).

Es wird sehr deutlich: Der Mieterschutz wirkt. Aber wirkt er auch so wie er soll? Tatsächlich steigen die Mieten in Altverträgen ab 12 Jahren Wohndauer nicht einmal halb so schnell wie in Neuverträgen. Ist das gerecht? Schaut man schließlich auf die inflationsbereinigten Mieten, dann sind die Altverträge ab 12 Jahren Wohndauer zuletzt sogar günstiger geworden, außerhalb der kreisfreien Großstädte trifft dies auch auf Verträge mit mehr als 4 bis 12 Jahren Wohndauer zu (vgl. Abbildung 3b).

Offenbar durchzieht den Mietwohnungsmarkt also eine erhebliche Spaltung. Und das hat enorme Konsequenzen für den Wohnungsmarkt!

In vergangenen Zyklen trat dieses Problem weniger stark in den Vordergrund. Dies hat vermutlich zwei Ursachen: Zum einen wurde früher nach rund drei bis vier Jahren schon ausreichend neu gebaut, wodurch die Knappheit gelindert wurde und die aufgestauten Fehlallokationen sich „zurechtruckeln“ konnten. Der aktuelle Zyklus aber dauert nunmehr schon rund 15 Jahre. Zum anderen war der Mietspiegel früher weniger nachlaufend.

3. Fazit: Der Mietspiegel verschärft die Wohnungsknappheit

Die regulierungsbedingte Kluft zwischen Bestandsmieten und Neuvertragsmieten wird zunehmend zum Problem. Die resultierende Fehlallokation hat zunehmend vergleichbar hohe Auswirkungen auf die Mieten und Preise wie die rein mengenmäßige Wohnungsknappheit. Der Wohnungsmarkt ist aktuell eingefroren, es gibt erhebliche Lock-in-Effekte.

Denn die in ihrem Ausmaß nicht mehr zu rechtfertigenden Mietvorteile von Bestandsverträgen verhindern mehr und mehr Umzüge und damit verbundene Sickereffekte. Viele kündigen in der Konsequenz nicht mehr ihre bisherige Wohnung, auch wenn

- sie zu groß geworden ist,

- man in eine andere Stadt wegzieht oder

- man einen neuen Lebenspartner mit eigener Wohnung findet

(living apart together).

So wird Wohnraum blockiert und „verschwendet“ – schlicht deswegen, weil man es sich aufgrund „zu niedriger“ Bestandsmieten leisten kann.

Der beste Schutz vor zu hohen Mieten ist es, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der auch verfügbar ist. Verfügbar wird dieser Wohnraum entweder über Neubau oder über freigezogene Bestandswohnungen und deren jeweiligen Sickereffekte. Überzogener Mieterschutz im Bestand senkt dagegen die Umzugsbereitschaft, führt so zu Fehlallokationen und resultiert in einer nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung junger und mobiler Haushalte, allen voran junge Familien.

Hinzu kommt: Die Neuvertragsmieten wären vermutlich deutlich niedriger, wenn Bestandsmieten weniger oder besser und gerechter reguliert wären. Denn die wahre Knappheit wäre ja kleiner, wenn man die regulierungsbedingte Fehlallokation beseitigen würde. Mithin läge dann auch die wahre Knappheitsmiete niedriger als es die Neuvertragsmieten derzeit anzeigen.

Natürlich drohen im Übergang zu einem neuen System Verwerfungen. Nicht bei allen Bestandsmietern, aber durchaus bei gering Verdienenden. Hier braucht es Lösungen, die sollten diskutiert werden. Man darf diese Problematik aber nicht länger ignorieren. Mit Neubau allein werden wir den Wohnungsmarkt nicht wieder ins Lot bringen.

Und falls jetzt ein paar Schlaumeier meinen, man könne die Kluft rein mathematisch auch verringern, indem man die Neuvertrags- und Neubaumieten weiter nach unten reguliert: Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Denn Bestandswohnungen werden dann wahlweise an Selbstnutzer verkauft oder verlottern (auch energetisch), wenn die erzielbare Neuvertragsmiete sich nicht mehr rechnet. Und Neubauwohnungen entstehen ohnehin nur dann, wenn die erzielbare Neubaumiete über den Kosten der Herstellung und Finanzierung liegt. Ohne Subventionen sind das derzeit um die 20 Euro.

[1] § 558 BGB (3): Max. 20% in 3 Jahren bzw. 15% auf knappen Märkten.

[2] § 558 BGB (2): Die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete, die in aller Regel als Mietspiegelmiete erfasst wird.

[3] Voraussetzung: Die betreffende Wohnung wurde vor dem 1. Oktober 2014 hergestellt.

[4] Laut empirica paper 273 überschätzen Inserate das wahre Mietniveau leicht, ihre zeitliche Veränderung und regionale Struktur dürfte jedoch unverzerrt sein.

Blog-Beiträge zum Thema:

Michael Voigtländer (IW, 2025): Mut zu mehr Wohneigentum. Warum die Politik umdenken muss

Tobias Just (IREBS, 2025): Bezahlbar, verfügbar, umweltverträglich. Der Koalitionsvertrag verspricht eine moderate Neuausrichtung der Wohnungspolitik

Tobias Just (IREBS, 2025): Belastungen für den Wohnungsbau reduzieren

Reiner Braun (Empirica, 2023): Grundsteuer hoch, Grunderwerbsteuer runter

Felix Mindl (IWP, 2021): Wohnraumstärkungsgesetz – WohnStg. Wird das Home-Sharing zukünftig seinem Namen gerecht?

Norbert Berthold (JMU, 2018): Mietpreisbremse und „Sozialer Wohnungsbau“. Irrwege in der Wohnungspolitik

- Gastbeitrag

Die Mieten sind zu hoch.

Alle Mieten? Nein! - 26. Juli 2025 - Gastbeitrag

Grundsteuer hoch, Grunderwerbsteuer runter - 23. Dezember 2023 - Gastbeitrag

Indexmieten second Best, Neubau first best - 20. Februar 2023

Dieser Artikel wird sogar im nicht gerade marktwirtschaftlich orientierten Tagesspiegel zitiert. Das ist großartig. Es geht aber noch weiter: Mietpreisbremse, Mietspiegel und Kündigungsschutz verhindern, dass Wohnungen überhaupt vermietet werden. Laut aktuellem Mikrozensus stehen in Berlin 40.000 Wohnungen leer. Gerade für Kleinvermieter ist vermieten im Bestand (vor 2014) unattraktiv. Der Ertrag lohnt nicht den Aufwand. Es gibt auch Investoren, die Wohnungen bewusst unbewohnbar machen, weil das Haus ohne Mieter einen höheren Wert hat. Interessant, dass bei landeseigenen Wohnungsunternehmen der inoffizielle Leerstand deutlich über den kolportierten 1% liegt. Sanierungsbedürftige Wohnungen tauchen nicht in der Statistik auf, weil nicht bewohnbar. Sie werden in Teilen nicht saniert, weil die Erträge aus Vermietung zu gering sind, also das Geld für Sanierungen fehlt. Der Staat kann wirtschaftliche Notwendigkeiten eben auch nicht ausblenden. Außerdem kann nach einer Sanierung, die Miete nur erhöht werden, wenn alle formalen Anforderungen an Modernisierungen eingehalten werden. Und letzteres gerichtsfest hinzubekommen ist sehr herausfordernd.