Im Rahmen des Treffens des Executive Committees der UEFA im September 2025 in Tirana wurde auf Antrag des spanischen und italienischen Fußballverbands beschlossen, daß zwei Ligaspiele im Ausland ausgetragen werden können (o.V., 2025a). So sollen das Spiel FC Barcelona gegen Villarreal im Dezember 2025 in Miami und das des AC Mailand gegen Como 1907 im Februar 2026 in Perth stattfinden. In diesem Zusammenhang wird von Seiten der UEFA betont, daß diese Entscheidungen mit großem Bedenken getroffen worden seien, zumal befürchtet werde, daß Spiele im Ausland die Integrität der nationalen Ligen beeinträchtigten. Nach Ansicht des UEFA-Präsidenten würden Spiele im Ausland die inländischen Fans benachteiligen und den Wettbewerb verzerren. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung dieser beiden Auslandsspiele als Ausnahme deklariert; sie solle keinesfalls Präzedenzfallcharakter haben (o.V., 2025b).

Wie ist dieser Sachverhalt ordnungsökonomisch einzuordnen?

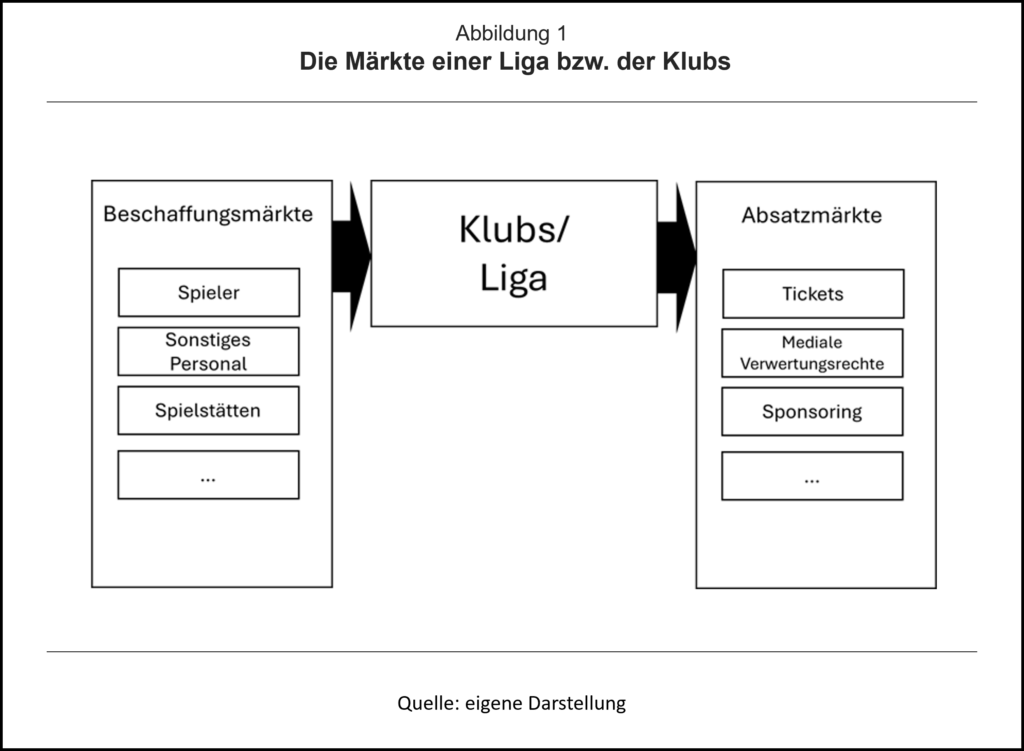

Bei einer Liga handelt es sich um eine Plattform, bei der eine festgelegte Anzahl an Klubs innerhalb eines vorher fixierten Zeitraums nach einem definierten Regelwerk einen Meisterschaftstitel untereinander ausspielt (Daumann, 2024). Die meisten Profiligen sind als sog. Joint Venture Leagues ausgestaltet. Diese zeichnen sich dadurch aus, daß die Klubs selbständig sind und in eigener Verantwortung auf den jeweiligen Beschaffungsmärkten – insbesondere dem Markt für Spieler – und auf den Absatzmärkten (Märkte für Ticketing, für Werberechte, für Sponsoring etc.) agieren. Davon ausgenommen sind meist der Markt für mediale Übertragungsrechte (TV-Rechte etc.), der von der Liga bzw. einer in den Händen der Liga sich befindenden Organisation bedient wird. Mit anderen Worten: Die medialen Übertragungsrechte werden – betrachtet man den europäischen Profifußball – regelmäßig zentral durch die Liga bzw. einer von dieser abhängigen Organisation vermarktet.

Ein Kennzeichen des europäischen Profifußballs, der durch die UEFA moderiert wird, ist das sog. National-League-Principle (siehe hierzu den Post Wettbewerb zwischen Fußballligen in Europa. Size Matters vom 26. Dezember 2020). Nach diesem Prinzip ist ein Fußballklub an seine nationale Liga gebunden. So kann etwa ein französischer Erstligaklub sich nicht einfach der Bundesliga anschließen.

Dieses National-League-Principle begünstigt eine säkulare Entwicklung: Während bis Mitte der 1990er Jahre auch Klubs aus kleineren europäischen Ligen – etwa Ajax Amsterdam (1971, 1972, 1973, 1995), PSV Eindhoven (1988), Roter Stern Belgrad (1991), Steaua Bukarest (1986), Celtic Glasgow (1967), Benfica Lissabon (1961, 1962) oder Feyenoord Rotterdam (1970) – den Titel des besten Klubs Europas erringen konnten, wurde die UEFA Champions League seit dem Triumph von Ajax Amsterdam im Jahr 1995 – abgesehen von der Ausnahme des FC Porto im Jahr 2004 – ausschließlich von Klubs aus den fünf größten europäischen Fußballigen gewonnen. Dieser Sachverhalt nährt die Vermutung, daß die Zugehörigkeit eines Klubs zu einer bestimmten Liga einen maßgeblichen Einfluß auf dessen Erfolgschancen im europäischen Wettbewerb hat. Ausschlaggebend hierfür dürften die Größe und die Wirtschaftskraft der Region sein, in dem der jeweilige Fußballverband wirkt (Budzinski & Feddersen 2016, S. 47; Rottenberg 1956, S. 246; Sandy et al. 2004, S. 172), da diese maßgeblich das Vermarktungspotential bestimmt. Ein größeres Vermarktungspotential ermöglicht es den Klubs der betreffenden Liga, höhere Erlöse zu generieren, diese zur Verpflichtung qualitativ höherwertiger Spieler zu verwenden und damit ihre sportliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.

So verfügt etwa der deutsche Fußballverband hier über deutlich bessere Voraussetzungen als der ungarische. Ergo haben deutsche Fußballklubs einen Wettbewerbsvorteil bei der Vermarktung auf den Absatzmärkten gegenüber ungarischen.

Das National-League-Principle verhindert nun, daß ein Fußballklub auf eine ungünstige „Ligaregion“ mit Abwanderung in eine andere nationale Liga reagiert. So kann sich etwa der SC Freiburg nicht der französischen Ligue 1 anschließen. Wie aus dem damaligen Post deutlich wurde, bestehen für den professionellen Mannschaftssport verschiedene Ausnahmen vom europäischen Wettbewerbsrecht, die mit den besonderen Charakteristika des Sports wie etwa mit der internen Organisationsfreiheit des Sportverbandes begründet werden (Europäische Kommission, 2011).

Die wesentlichen Absatzmärkte von Profi-Fußballklubs sind allerdings in unterschiedlichem Ausmaß regional geöffnet. Bei den medialen Übertragungsrechten handelt es sich ebenso wie bei den Absatzmärkten für Sponsoring oder Merchandising um internationale Märkte. Das bedeutet, daß etwa die TV-Übertragungsrechte auch in das Ausland verkauft werden können (siehe etwa in diesem Zusammenhang die wegweisende Rolle der Premier League); gleiches gilt für Merchandisingartikel oder Sposoringrechte. Lediglich auf dem Ticketingmarkt gibt es Einschränkungen, da – wie oben deutlich wurde – Spiele einer nationalen Liga in der Regel nicht im Ausland durchgeführt werden können. Würde die Entscheidung, die die UEFA für die beiden oben genannten Spiele getroffen hat, als allgemeinverbindlich erklärt werden, könnten sämtliche nationale Ligen Spiele im Ausland durchführen. Dies würde Klubs aus Ligen mit einem kleinen Ligagebiet die Chance geben, sich in Ländern zu positionieren, in denen ein deutlich höheres Vermarktungspotential auf dem Ticketmarkt und damit auch auf den anderen Märkten vorhanden wäre. Auf diese Weise ließen sich also die Folgen des National-League-Principles zumindest teilweise kompensieren, wodurch Klubs aus Ligen mit schwächeren Absatzgebieten im internationalen Wettbewerb aufholen könnten. Freilich könnten auch die folgenden Effekte auftreten: Die Ungleichheit zwischen Klubs könnte steigen, da finanziell potentere Klubs leichter Auslandsspiele durchführen könnten, zumal diese besser in der Lage wären, die aufgrund mit Auslandsspielen verbundenen Kosten zu tragen. Zudem könnte sich die langfristige Liga-Attraktivität verändern, da etwa die lokale Fanbindung abnehmen könnte, wenn Fans sich entfremdet fühlen. Dies hätte wiederum Einfluß auf die Erlöse aus der Veräußerung der medialen Verwertungsrechte, des Sponsorings usw. Mit anderen Worten könnte sich die sportliche und auch finanzielle Leistungsfähigkeit der Klubs noch stärker ausdifferenzieren.

Aus ordnungsökonomischer Sicht wäre eine Öffnung des Absatzmarktes für Ticketing in Form der Ausrichtung von Spielen im Stammgebiet anderen Ligen allerdings positiv zu bewerten, da diese zu einer Verstärkung des Wettbewerbs zwischen den Klubs und den Ligen führen, das National-League-Principle zumindest teilweise kompensieren und eine an den Wünschen der Zuschauer ausgerichtete Angebotsstruktur schaffen würde. Wenn also etwa die spanischen Fans die Ausrichtung von Spielen in den USA mit Fernbleiben sanktionieren, wird die Primera Division darauf entsprechend reagieren und Spiele im Ausland in Zukunft vielleicht unterlassen.

Quellen

Budzinski, O. & Feddersen, A. (2016). Nachfrage I – Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage. In C. Deutscher, G. Hovemann, T. Pawlowski & L. Thieme (Hrsg.), Handbuch Sportökonomik. Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport: 190, S. 41-66. Schorndorf: Hofmann.

Daumann, F. (2024), Grundlagen der Sportökonomie, 4. Aufl., München.

Europäische Kommission (2011). Developing the European Dimension in Sport. SEK(2011): 66.

o. V. (2025b), UEFA lässt widerwillig Ligaspiele im Ausland zu, Zugriff am 12.10.2025 unter: https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/uefa-laesst-ligaspiele-im-ausland-zu-barcelona-in-miami-mailand-in-perth-110719622.html

o.V. (2025a), UEFA lässt Ligaspiele im Ausland zu, Zugriff am 12.10.2025 unter: https://www.sport1.de/news/fussball/2025/10/bedauerlich-uefa-lasst-ligaspiele-im-ausland-zu

Rottenberg, S. (1956). The baseball players’ labor market. Journal of Political Economy, 64.

Sandy, R., Sloane, P. J. & Rosentraub, M. S. (2004). The economics of sport. An international perspective. Basingstoke u.a.: Palgrave Macmillan.

- „Controlled disruption“ für die deutschen Streitkräfte - 17. Dezember 2025

- Die Enhanced Games 2026

Diabolus ad portam? - 29. Oktober 2025 - Die UEFA und die weitere Erosion des National-League-Principles - 18. Oktober 2025