Der Bedeutungsverlust der Volksparteien ist auch ein Spiegelbild einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft. Trotz der vielfältigeren Parteienlandschaft kann die Politik aber weiterhin nur „One-size-fits-all“ bieten.

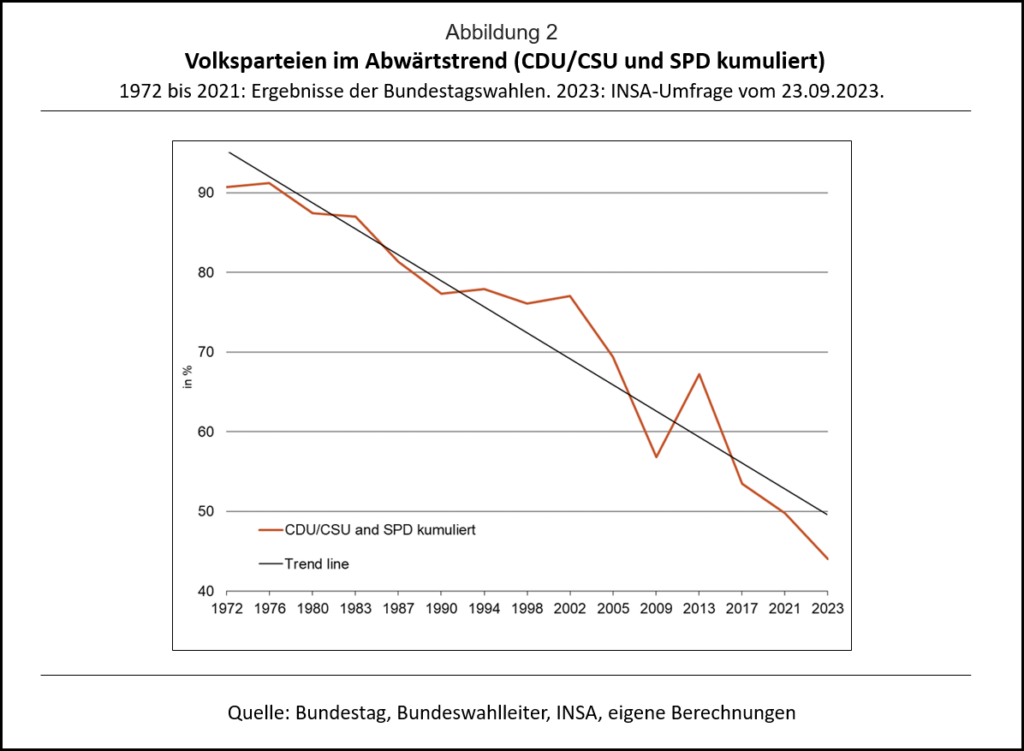

Die Angst geht um. CDU/CSU und SPD kämen bei einer Bundestagswahl gemäß aktuellen Umfragen (INSA vom 23. September) zusammen nur noch auf 44 % der Wählerstimmen. Das wäre der vorläufige Tiefpunkt eines jahrzehntelangen Erosionstrends der ehemals großen Volksparteien. In den 1970er Jahren erreichten sie bei Bundestagswahlen in der Spitze gemeinsam noch über 90 % der Wählerstimmen. Der Bedeutungsverlust der Volksparteien ist mit den Händen zu greifen. Und die Zersplitterung der Parteienlandschaft erschwert die Regierungsbildung. Das gilt umso mehr, weil die AfD, mit der keine andere Partei koalieren wird, aktuell mehr als 20 % der Stimmen bekommen würde. In Ostdeutschland steht die AfD noch besser da und liegt in Umfragen – etwa in Brandenburg mit 32 % – weit vor allen anderen Parteien.

Was sind die Gründe?

Eines vorweg: Gemessen an Umfragewerten sah es für SPD und CDU/CSU schon mal noch schlechter aus. So haben die beiden Parteien bei der Sonntagsfrage etwa im Oktober 2018 zusammen nur rund 40 % erreicht – und das in einem erheblich besseren wirtschaftlichen Umfeld. Was lässt sich daraus schließen, wenn die damaligen Regierungsparteien selbst in einer wirtschaftlich soliden Lage so wenig Zustimmung erfahren hat?

Wirtschaftliche Aspekte spielen bei Wahlentscheidungen offenkundig nicht mehr eine so große Rolle wie in der Vergangenheit. Wirtschaftlicher Erfolg und Zustimmung zu den Volksparteien haben sich entkoppelt. Damit hat das Diktum des ehemaligen US-Präsidenten, „It’s the economy, stupid“, offenbar ausgedient.

Der Bedeutungsverlust der Volksparteien geht einher mit einer deutlich individualisierten Gesellschaft. Werte, Lebensstile und Weltanschauungen haben sich ausdifferenziert, ebenso die Medienlandschaft. Zudem werden seit langer Zeit Pluralismus und Diversität als Leitideen für das gesellschaftliche Zusammenleben „beworben“. Da ist es fast eine logische Konsequenz, dass sich politische Präferenzen ebenfalls ausdifferenzieren. Trendmäßigen Stimmenverluste für die Volksparteien könnten somit ganz unspektakulär als politisches Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung interpretiert werden.

Auch der Erfolg der Marktwirtschaft dürfte einen Beitrag geleistet haben: Märkte liefern ein Höchstmaß an Produktdifferenzierung. Für jeden noch so ausgefallenen Wunsch und jeden noch so ungewöhnlichen Geschmack gibt es ein Angebot. Mit der Digitalisierung kam zudem die Personalisierung von Dienstleistungen ganz groß in Mode. Und in der Politik? Da gibt es weiterhin nur wenige Parteien. Diese Parteien bzw. die Politik insgesamt können nur „One size fits all“-Lösungen anbieten. Wenn eine bundespolitische Entscheidung getroffen wird, dann müssen im Regelfall alle Bürger gleichermaßen damit zurechtkommen, auch wenn sie ganz unterschiedliche Wünsche gehabt hätten (zum Beispiel bei der Frage, wie viel Innere Sicherheit oder wie viel Klimaschutz ihnen lieb wäre). Am Markt werden die Menschen also mit maßgeschneiderten Lösungen verwöhnt. Politiker können hingegen nur „Ware von der Stange“ anbieten. Dieses Problem wurde in den vergangenen Jahren durch das „Comeback des Staates“ verschärft. Wenn die Politik immer öfter auf zentrale Vorgaben setzt, wo auch individuell passendere Problemlösungen möglich wären, kann Politikverdrossenheit kaum überraschen. So hätte die Politik besser auf den ökologisch wirksamen und ökonomisch effizienten Emissionshandel setzen können, statt mit dem Gebäudeenergiegesetz tief in die Entscheidungsfreiheit und die Geldbeutel der Bürger einzugreifen.

Die Diskrepanz zwischen Zufriedenheit mit dem privaten und Unzufriedenheit mit dem öffentlichen Bereich spiegelt sich in der kürzlich veröffentlichten Rheingold-Studie wider. Nur 34 % der Befragten vertrauen der Regierung, die bestehenden Herausforderungen (Klimawandel, Inflation, Ungleichheit) lösen zu können. Viele Menschen reagieren darauf mit der Flucht ins Private. Eine Mehrheit ist für übergeordnete (gesellschaftliche/politische) Themen nicht mehr ansprechbar.[1]

Politik hat dann gute Erfolgsaussichten, wenn sie sich – so gut es geht – am Wesen und an den Wünschen der Bürger ausrichtet. Entfernen sich die politischen Konzepte von der Gesellschaft, wie sie mehrheitlich tickt, drohen Spannungen. Der amerikanische Politikwissenschaftler und Politikberater Mark Lilla schrieb im Jahr 2017 über die politischen und gesellschaftlichen Probleme in den USA:

“Whatever vision of America and its future liberals eventually offer, it must be based on a coldly realistic view of how we live now. We go into politics with the country we have, not the country we might wish for. Reaganism endured because it did not declare war on the way most Americans were living and thinking about themselves. It fitted right in. And it has lost force because the contradiction between the dogmas and social reality is becoming all too apparent.“[2]

Kluge Politik braucht laut Lilla also erstmal eine realistische Idee davon, wie das Land und seine Bürger mehrheitlich ticken. Zudem sei es keine gute Idee, auf politische Konzepte zu setzen, mit denen dem Lebensstil der Menschen „der Krieg erklärt wird“. Nun kann man die Bürger nie – und in der heutigen Zeit schon gar nicht – alle über einen Kamm scheren. Aber Zweifel sind angebracht, ob die Themen, über die heute politisch und gesellschaftlich so vehement gestritten wird, den Bürgern mehrheitlich unter den Nägeln brennen. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass Minderheiten jeglicher Couleur überdurchschnittlich starken Einfluss auf die Parteien und damit die Politik insgesamt bekommen haben. Der politische Fokus rückt damit weg von den Interessen der Mehrheitsgesellschaft hin zu den Interessen von Minderheiten. Dies mag fortschrittlich sein und zuweilen ehrenwerten Motiven entspringen. Doch wer Politik vorwiegend für Minderheiten macht, darf nicht überrascht sein, wenn er auf lange Sicht nicht mehr von der Mehrheit gewählt wird. Der Status der Volkspartei wird einbüßt.

Bleibt die Frage, weshalb Parteien, die den Anspruch haben, Volksparteien zu sein, überhaupt auf die Idee kommen, sich an den Interessen von Kleingruppen zu orientieren. Darauf kann die ökonomische Theorie eine Antwort geben: Ineffizienzen kommen oft dadurch zustande, dass sich die Politik von gut organisierten Interessengruppen leiten lässt, deren Anliegen für die Interessengruppen selbst einen sehr hohen Wert hat. Die Nachteile dieser Interessenpolitik verteilen sich auf den großen, unorganisierten Rest der Bevölkerung, für den die Nachteile kaum spürbar oder so gering sind, dass sich ein organisierter Protest gegen die Interessenpolitik kaum lohnt. Auf diese Weise lassen sich etwa protektionistische Maßnahmen erklären, mit denen die Politik eine bestimmte Industrie schützt: Die Industrie, die die Gewinne eines Schutzzolls einfährt, ist typischerweise gut organisiert und hat dadurch erheblichen Einfluss auf die Politik – und andersherum kann sich die Politik auf diese Weise Wählerstimmen sichern. Die Nachteile verteilen sich hingegen auf die gesamte Bevölkerung und sind für den einzelnen Bürger so geringfügig, dass er sie schulterzuckend zur Kenntnis nimmt – und die verantwortlichen Politiker (zumindest vorerst) nicht abstraft.

Übertragen auf die Gesellschaftspolitik bedeutet dies, dass Interessengruppen ihre Ziele, die für sie einen sehr hohen – oft nicht-finanziellen – Stellenwert haben, durch gute Organisation, aggressives Marketing und Aktivismus an die Politik herantragen und damit auch Gehör finden. Die Politik verspricht sich davon wiederum Wählerstimmen bzw. bedient die Partikularinteressen, denen sie ideologisch nahesteht. Der Rest der Gesellschaft mag das Anliegen der Interessengruppe teilen, ablehnen, absurd finden oder ihm indifferent gegenüberstehen – auflehnen wird sich dagegen vorerst kaum jemand, weil für ihn selbst dadurch wenig zu gewinnen ist.

Dass sich die Volksparteien sehr lange in einem nur moderaten Abwärtstrend befanden und nun regelrecht einbrechen, lässt sich durchaus erklären: Mit der Migrationskrise sind die gesellschaftlichen Spannungen ausgebrochen. Die Zuwanderungswelle hat viele Themen aus polit-akademischen Zirkeln in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Quasi über Nacht sind die Spielregeln des Zusammenlebens auf den Prüfstand geraten. Manche Debatte über Identitäten und den richtigen Lebensstil, die viele Menschen zuvor eher für Randnotizen gehalten hatten, bekam urplötzlich eine reale Dimension. Gerade bei den für die klassischen SPD-Wähler wichtigen Verteilungsfragen verschob sich die Diskussion: Verteilungsgerechtigkeit war plötzlich nicht mehr nur ein Ziel, das innerhalb der Landesgrenzen zu erreichen ist. Nun gab es auch den Anspruch, Verteilungsgerechtigkeit für die Menschheit weltweit herzustellen. So berechtigt und intellektuell anspruchsvoll der global ausgerichtete Ansatz ist, das Gros der Wähler achtet bei der Wahlentscheidung immer noch darauf, dass das eigene Interesse bestmöglich vertreten wird – erst recht, wenn die eigene soziale Position in Gefahr gerät.

Dazu der französische Soziologe Didier Eribon:

„Links zu sein, sagt Gilles Deleuze…, das heiße, eine Horizontwahrnehmung zu haben (die Welt als Ganze zu sehen, die Probleme der Dritten Welt wichtiger zu finden als die des eigenen Viertels). Nicht links zu sein hingegen bedeute, die Wahrnehmung auf das eigene Land, auf die eigene Straße zu verengen. Seine Definition ist der Art, in der meine Eltern links waren, diametral entgegengesetzt. Für Arbeiter und Leute aus armen Verhältnissen bestand das Linkssein vor allem darin, ganz pragmatisch das abzulehnen, worunter man im Alltag litt.“[3]

Mit der Pandemie, dem Russland-Ukraine-Krieg, der Energiekrise und der Energiepolitik kamen einschneidende Ereignisse mit gesellschaftlicher Sprengkraft hinzu. Und obendrein leistet sich Deutschland – wie auch andere Länder – Grabenkämpfe über weltanschauliche Fragen, deren Sinn sich nennenswerten Teilen der Gesellschaft überhaupt nicht erschließt. Wenn es den (ehemaligen) Volksparteien nicht gelingt, sich bei weltanschaulichen Fragen programmatisch an den Durchschnittsbürgern zu orientieren und sich stattdessen von Aktivisten treiben lässt, brauchen sie sich über den eigenen Bedeutungsverlust nicht zu wundern.

Ausblick

Eine echte Trendumkehr ist vorerst nicht zu erwarten. Regierungsbildungen dürften in dieser zersplitterten Parteienlandschaft schwierig bleiben, ebenso die anschließende Regierungsarbeit. Die gesellschaftlichen Spannungen werden wohl nicht nennenswert abnehmen. Moralische Appelle, die Gesellschaft möge sich auf die Gemeinsamkeiten besinnen, kommen wohl zu spät. All dies ist kein rein deutsches Phänomen. Im Ausland sind ähnliche Tendenzen zu beobachten. Damit bleiben Wahlen ein Risikofaktor für die gesellschaftliche Stabilität und für die wirtschaftliche Entwicklung.

[1] Rheingold Institut (2023), Deutschland auf der Flucht vor der Wirklichkeit. https://www.rheingold-marktforschung.de/gesellschaft/deutschland-auf-der-flucht-vor-der-wirklichkeit/

[2] Lilla, Mark (2017), The Once And Future Liberal – After Identity Politics, S.24.

[3] Eribon, Didier (2017), Rückkehr nach Reims, S. 38.

Blog-Beiträge zum Thema:

Norbert Berthold (2019): Die Volksparteien zerbröseln Sind „linke“ und „rechte“ populistische Parteien nur Eintagsfliegen?

- Gastbeitrag

Volkswirtschaftliche Folgen der KI-Revolution

Was wäre wenn…? - 11. März 2026 - (Kurz)Podcast

Eurobonds: Chancen und Risiken - 19. Februar 2026 - Gastbeitrag

Nach den Grönland-Zöllen

Fokus auf die FED - 27. Januar 2026