„Nicht ständiger Kampf ist das Kennzeichen gesunden Wettbewerbs, sondern die Vielfalt.“ (Michael Rothschild)

Die Europäische Union ist in keiner guten Verfassung, weder wirtschaftlich noch politisch. Schon seit langem lahmt das wirtschaftliche Wachstum. Das gilt für das Zentrum und noch mehr für die Peripherie. Der Wohlstand der Mitgliedsländer entwickelt sich wieder auseinander. Von Konvergenz ist wenig zu sehen. Die Arbeitslosigkeit erreicht immer neue Höchststände. Vor allem in Südeuropa verliert die Jugend gerade ihre Zukunft. Die Armut erreicht immer öfter die Mittelschicht. Das gilt nicht nur für die akuten Krisenstaaten in der Eurozone. Über allem schwebt weiter das Damoklesschwert eines kollabierenden Euros. Das wäre der ökonomische und politische Super-GAU für die Europäische Union. Kein Wunder, dass die Zustimmung der Bürger zu „mehr“ Europa schwindet. Die Zahl derer steigt stetig, für die noch mehr „Brüssel“ ein Albtraum ist. Nationale, regionale und lokale Belange dominieren wieder. Die Frage, welche Ebene in Europa was zu sagen hat, wird immer öfter gestellt.

Europäische Kompetenzverteilung: Das Ideal

Ein Baustein des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Europäischen Union sind vertikal effizienter verteilte Kompetenzen. Die Theorie des fiskalischen Föderalismus[1] versucht, adäquate Handlungsanweisungen zu geben. Das Prinzip der Subsidiarität ist die populäre Variante. In der Europäischen Union spielt dieses Prinzip eine große Rolle, zumindest auf dem Papier. Die Idee ist einfach. Danach sollte in der Europäischen Union diejenige staatliche Ebene wirtschaftspolitisch aktiv werden, die es am besten kann. Das klingt einfacher als es ist. Eigentlich müssen subsidiäre Aktivitäten an zwei Bedingungen geknüpft werden. Zunächst muss geklärt werden, ob überhaupt staatlicher Handlungsbedarf besteht. Das ist nur dann der Fall, wenn staatliche Lösungen marktlichen tatsächlich überlegen sind. Erst dann kann entschieden werden, auf welcher Ebene der Staat tätig werden sollte: Gemeinde, Region, Land oder Europäische Union. Der erste Schritt wird meist nicht wirklich ernst genommen, auch nicht in der Europäischen Union.

Die Europäische Union interpretiert den Grundsatz der Subsidiarität auf eine eigenwillige Art und Weise. Es gibt parallele Zuständigkeiten von EU-Kommission und Mitgliedsländern für die Industrie-, Kohäsions- und Forschungspolitik sowie für die Entwicklungszusammenarbeit. Allerdings hat die EU-Kommission die explizite Befugnis, auf dem weiten Feld des Sozialen harmonisierte Mindeststandards festzulegen. In der wichtigen Lohn- und Tarifpolitik hat die EU-Kommission aber nichts zu sagen. Dort bestimmen allein die Mitgliedsländer. Schließlich existieren konkurrierende Zuständigkeiten von EU-Kommission und den Mitgliedstaaten, wenn es um Regelungen des Binnenmarktes und das weite Feld der Wirtschafts- und Sozialpolitik geht. Bei Lichte betrachtet folgt die Europäische Union keinem stringenten Konzept der klaren Zuordnung von Kompetenzen. Unterschiedliche nationale Präferenzen, wirtschaftliche Stärke der Länder und politischer Kuhhandel sind die Treiber der vertikalen Kompetenzverteilung.

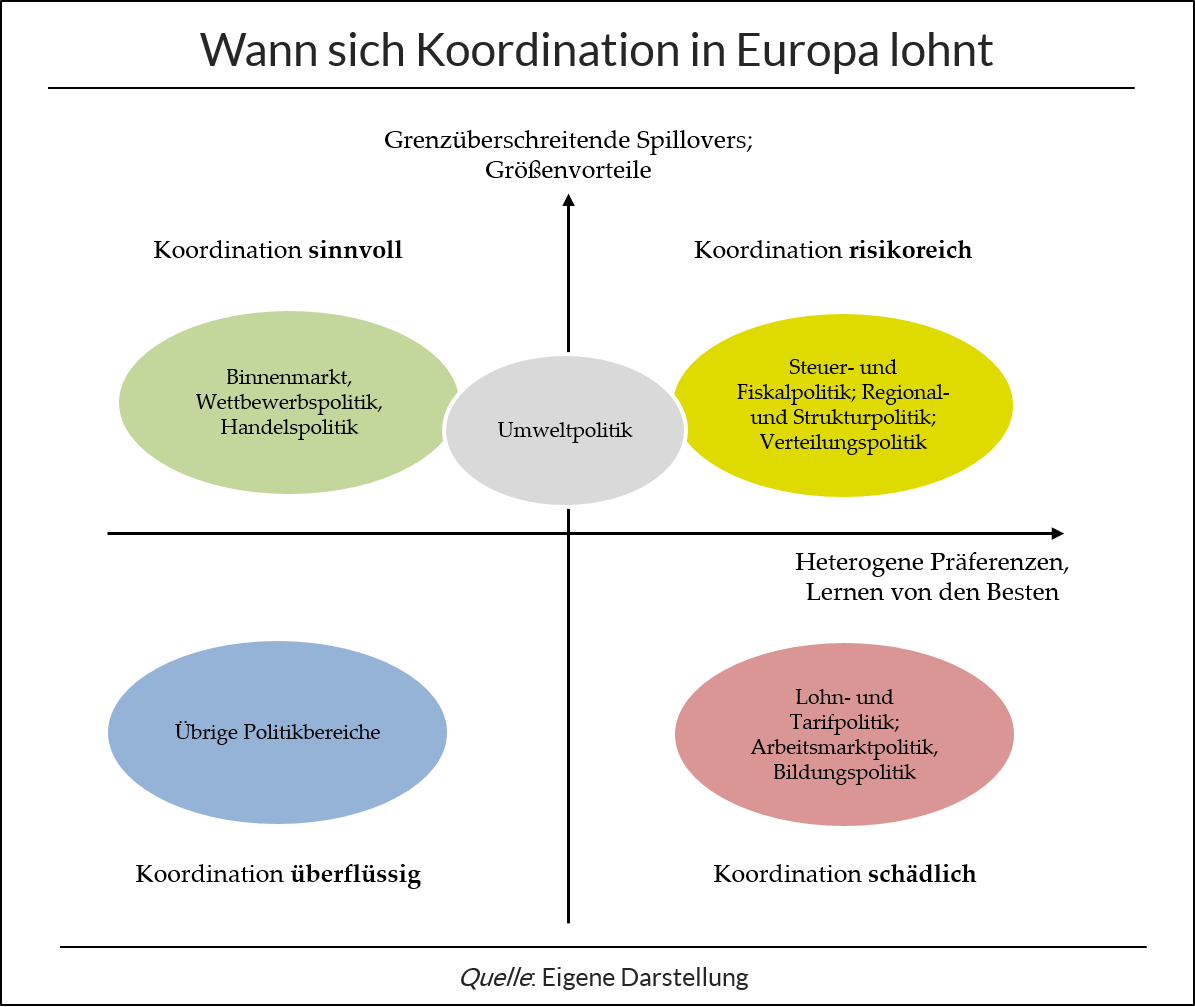

Der in der Bevölkerung weit verbreitete Eindruck ist richtig: In der Europäischen Union sind die Kompetenzen vertikal nicht effizient verteilt. Das Prinzip der Subsidiarität steht immer öfter Kopf[2]. Auf welcher staatlichen Ebene wirtschaftspolitische Kompetenzen angesiedelt werden sollen, lässt sich grob an zwei Indikatoren festmachen: Spillover-Effekte und Größenvorteile staatlicher Aktivitäten einerseits, Heterogenität individueller Präferenzen[3] und Lernen von den Besten[4] andererseits. Wenn sich wirtschaftspolitisches Tun nicht nur auf eine Region oder ein Land auswirkt, sondern regionen- und länderübergreifende Effekte verursacht, spricht vieles dafür, diese Aktivitäten stärker zu zentralisieren. Stärker dezentrale Lösungen sind angesagt, wenn die Bürger in den Regionen und Ländern sehr heterogene wirtschaftspolitische Präferenzen haben. Die Meinungsverschiedenheiten können sich darin äußern, dass sie wirtschaftspolitische Ziele unterschiedlich gewichten. Es ist aber auch denkbar, dass sie auf alternative Mittel setzen, um bestimmte wirtschaftspolitische Ziele zu erreichen.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Der Quadrant im Nord-Westen zeigt an, dass es Politikbereiche gibt, bei denen eine Zentralisierung sinnvoll erscheint. Einerseits wirken sich die politischen Aktivitäten auf die gesamte Europäische Union aus, andererseits werden sie wenig kontrovers beurteilt. Die Handels- und auch die Wettbewerbspolitik fallen in diese Kategorie. Das gilt auch für die Umweltpolitik, wenn die Umweltschäden europaweit streuen. Eine dezentrale Politik ist dagegen sinnvoll, wenn die Umwelt national oder regional belastet wird. Im nord-östlichen Quadranten liegen die Bereiche der Politik, bei denen eine stärkere Zentralisierung zumindest riskant ist. Die Steuer- und Fiskalpolitik zählt dazu. Den Effizienzgewinnen eines Wettbewerbs auf diesem Feld und einer Zähmung des Leviathans stehen negative distributive Effekte entgegen. Auch eine zentral organisierte Regional- und Strukturpolitik ist riskant. Wird sie zur inter-regionalen Umverteilung genutzt, ist eine zentrale Finanzierung sinnvoll. Dem stehen allokative Effizienzverluste einer meist wissensanmaßenden, oft strukturkonservierenden Politik gegenüber.

Der Quadrant im Süd-Osten zeigt die Politikbereiche, bei denen eine stärkere Zentralisierung schädlich ist. Positive Spillovers und Größenvorteile sind selten, die Präferenzen der Individuen streuen stark. Das trifft für die Politiken auf den Arbeitsmärkten zu. Es gilt für die Lohn- und Tarif- aber auch für die Arbeitsmarktpolitik. Das war nicht immer so. Die Zeiten relativ homogener Arbeitsmärkte sind allerdings schon seit längerem Geschichte. Globalisierung und technischer Fortschritt haben die Arbeitsmärkte stark heterogenisiert. Das gilt für Sektoren, Regionen und Qualifikationen. Eine Lohn- und Tarifpolitik, die alles über einen Kamm schert, ist eindeutig kontraproduktiv. Notwendig sind dezentralere betriebliche und berufliche Lösungen. Auch die Arbeitsmarktpolitik ist kein geeigneter Kandidat für eine stärkere europaweite Zentralisierung. Unser Wissen über effiziente Lösungen ist auf diesem Felde eher bescheiden. Regional und national unterschiedliche arbeitsmarktpolitische Experimente verschaffen uns neue Erkenntnisse. Zentrale Lösungen würden sie verschütten.

Kompetenzverteilung in der EU: Die Realität

Wie Kompetenzen in Europa am besten vertikal verteilt werden sollten, hängt von der Stärke regionaler wirtschaftspolitischer Spillovers, staatlicher Größenvorteilen, der Heterogenität individueller Präferenzen und des institutionellen Wettbewerbs ab. Vor allem Globalisierung und technischer Fortschritt verändern diesen Zielkonflikt laufend. Sinkende Kosten wirtschaftlicher Transaktionen tragen mit dazu bei, dass Länder wirtschaftlich immer stärker miteinander verwoben sind. Ob sie den (koordinierten) wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf erhöhen, ist eher fraglich. Unstrittig ist allerdings, dass die Präferenzen der Bürger in der Europäischen Union heterogener geworden sind. Die anhaltende Diskussion um die „4 Welten des Kapitalismus“[5] zeigt, die Bürger wollen keine einheitliche Wirtschafts- und Sozialpolitik in Europa. Die verschiedenen Erweiterungsrunden der Europäischen Union scharen immer unterschiedlichere Interessen unter einem gemeinsamen Dach. Dezentrale Lösungen sind die adäquate Antwort auf die größere Heterogenität. Länder und Regionen fordern mehr wirtschaftliche und politische Eigenständigkeit.

In der Europäischen Union ist davon wenig zu spüren. Der Prozess der Zentralisierung ist weiter in vollem Gang[6]. Ein Blick auf die Entwicklung seit den Römischen Verträgen bis Mitte der 00er Jahre zeigt ein klares Bild[7]. Der Trend zur Zentralisierung ist ungebrochen. In keinem einzigen Politikbereich sind in dieser Zeit auch nur ansatzweise Kompetenzen zurückverlagert worden. Überall gibt es nur eine Richtung: Mehr Europa, mehr Zentralisierung. Das ist verwunderlich. Immerhin hat es in den letzten 50 Jahren einen Wechsel in der Integrationsstrategie gegeben. Die ursprüngliche Ansicht, Märkte „von oben“ zu integrieren, ist krachend gescheitert. Das beste Beispiel ist die unsägliche Agrarpolitik. Mit dem „Binnenmarktprojekt 92“ hat man daraus die Lehren gezogen. Eine Integration „von unten“ sollte helfen, die Märkte zu öffnen. Der daraus erwachsende Standortwettbewerb sollte Europa wettbewerbsfähiger machen. Mit der „Lissabon-Strategie“ wollte man weiter auf diesem Weg voranschreiten und Europa zur wettbewerbfähigsten Region der Welt machen. Gelungen ist das nicht.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, mit der „Lissabon-Strategie“ wurden die Weichen für einen anderen ordnungspolitischen Kurs in der Europäischen Union gestellt. Das camouflierende zentralisierende Instrument in der sogenannten „Europäischen Beschäftigungsstrategie“ ist die „Offene Methode der Koordinierung“. EU-Kommission, Europäischer Rat, Mitgliedsländer und Ministerrat setzen einen Prozess in Gang, der dezentrale Reformen auch dort begünstigen soll, wo die Kompetenzen eindeutig bei den Ländern liegen. Sie sollen voneinander lernen, wie sich Probleme am besten lösen lassen. Ein institutioneller Wettbewerb kommt in Gang. Das ist gut so. Was Märkte scheinbar nicht leisten, soll die „Offene Methode der Koordinierung“ schaffen. Dieser Weg hat allerdings mehr als nur einen Schönheitsfehler. Die beteiligten Ebenen und relevanten Interessengruppen geben gemeinsame Ziele und Handlungsempfehlungen vor. Damit ist der Weg zu mehr Harmonisierung und Zentralisierung in der Europäischen Union aber vorgezeichnet. Vor allem die EU-Kommission versucht, mit diesem Instrument auch auf den Feldern aktiv zu werden, auf denen sie keine Kompetenzen hat.

Mit der neuen Strategie „Europa 2020“ wird die geplante ordnungspolitische Zeitenwende offenkundig. Nicht mehr die Vielfalt, die Einheit steht seither im Zentrum. Die Philosophie des „Binnenmarktes 92“ hat ausgedient. Der Standortwettbewerb wird aufs Abstellgleis geschoben. Die Fata Morgana eines einheitlichen „Europäischen Sozialmodells“ steht nun im Mittelpunkt. Der Prozess der Zentralisierung in der Europäischen Union soll weiter vorangetrieben, irreversible Fakten geschaffen werden. Die EU-Kommission hat schon angekündigt, auf den Feldern der Erziehung, Umwelt und Sozialer Kohäsion mehr Einfluss zu nehmen. Die „Offene Methode der Koordinierung“[8] ist das präferierte Instrument, sie soll mehr Biss erhalten. Klarere Zielvorgaben durch Rat und Kommission, mehr politische Kontrolle und handfeste Sanktionen sind die Elemente der neuen Strategie. Der Einfluss der Mitgliedsländer soll begrenzt werden. Die Länder sollen faktisch noch mehr Kompetenzen an Brüssel abtreten. Das Prinzip der Subsidiarität wird weiter ausgehöhlt, ein neuer intensiver Zentralisierungsschub steht bevor.

Die Finanz- und Euro-Krise hat die zentralistischen Tendenzen weiter verstärkt. Es ist dennoch strittig, ob diese Entwicklung nachhaltig ist. Die Europäische Union ist weit davon entfernt, ein einziges „Sozialmodell“ zu haben. Europa ist vielfältiger, die Präferenzen streuen breit. Es lassen sich mindestens vier verschiedene „Welten des Sozialstaates“[9] erkennen. Sie unterscheiden sich darin, wie sie den Zielkonflikt zwischen Allokation und Verteilung lösen. Die Länder der angelsächsischen Welt legen mehr Wert auf allokative Effizienz und gewichten die distributive Seite weniger stark. In der kontinentalen Welt ist es gerade umgekehrt. Weder effizient noch „gerecht“ geht es in den Ländern der mediterranen Welt zu. Auf beiden Feldern erfolgreich sind die Länder der nordischen Welt. Sie sind allokativ relativ effizient und distributiv eher „gerecht“. Zentralisiert die Kommission zu stark, kommt es unweigerlich zum Konflikt[10] mit den Ländern in den unterschiedlichen „Welten des Sozialstaates“. Das dürfte die Zentralisierung bremsen.

Fazit

Es ist keine gute Idee, in Europa auf die zentralistische Karte zu setzen. An Zentralismus ist zwar der EU-Kommission und der Bürokratie in Brüssel gelegen, im Interesse der Bürger in Europa ist er allerdings nicht. Ein zentralistisch organisiertes Europa ist viel zu weit weg von den immer heterogeneren Präferenzen der Bürger vor Ort. Die ökonomischen Kraftwerke sind die Kommunen und Regionen. Sie müssen den Kampf um international mobile Faktoren gewinnen. Dazu brauchen sie mehr, nicht weniger (wirtschafts-)politische Handlungsspielräume. Effiziente Ergebnisse sind aber nur zu erwarten, wenn auch in der Politik wieder gilt: Wer handelt, haftet auch. Das alles spricht für einen wettbewerblichen Föderalismus in Europa. Der ist aber nur möglich, wenn die Kompetenzen vertikal klar zugewiesen sind und der inter-regionale finanzielle Ausgleich sich auf Notfälle beschränkt. Eine Insolvenzordnung muss sicherstellen, dass in Europa auch Länder, Regionen und Kommunen pleitegehen können. Dann hat Europa trotz des ungeliebten Euro eine Chance, in Frieden, Freiheit und Vielfalt zu überleben.

Hinweis

Der vorliegende Artikel ist eine Kurzfassung eines Beitrages, der im Heft 1 (2014) der „Wirtschaftspolitischen Blätter“ erschienen ist.

Fußnoten

[1] Vgl. Oates, W. (1999), An essay on fiscal federalism, in: Journal of Economic Literature, 37 (1999), S. 1120-1149

[2] Vgl. Klodt, H. (2013), Baustelle Europa – Subsidiarität als Konstruktionsprinzip, in: Wirtschaftspolitische Blätter, 60 (2013), H. 2

[3] Vgl. Alesina, A. und R. Wacziarg (1999), Is Europe going too far? NBER-Working Paper 6883, Cambridge, MA; Klodt, H. (1999), Internationale Politikkoordination: Leitlinien für den globalen Wirtschaftspolitiker. Kieler Diskussionsbeiträge 343. Kiel

[4] Vgl. Schuster, T. und R. Vaubel (1996): Europäische Sozialpolitik, in: Renate Ohr (Hrsg.), Europäische Integration, Kohlhammer, S. 173-199.

[5] Vgl. Sapir, A. (2006): Globalization and the Reform of European Social Models, in: Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No. 2, S. 369-390.

[6] Vgl. Alesian, A., I. Angeloni und L. Schuhknecht (2005), What does the European Union do?, in: Public Choice, 123, S. 275 – 319

[7] Vgl. Hooghe, L. und G. Marks (2008), European Union?, in: West European Politics, 31:1 (2008), S. 115

[8] Vgl. Europäische Kommission (2001), Europäisches Regieren – Ein Weißbuch. Brüssel, S. 28

[9] Vgl. Berthold, N. und A. Brunner (2007), Gibt es ein Europäisches Sozialmodell? Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik. Nr. 100. Würzburg

[10] Vgl. Höpner, M. und A. Schäfer (2007), A New Phase of European Integration: Organized Capitalisms in Post-Ricardian Europe. MPIfG Discussion Paper 07/4. Max-Planck-Institute Köln S. 6

- De-Industrialisierung in Deutschland

Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025

18 Antworten auf „Die Zukunft der Europäischen Union: Wettbewerb oder Zentralisierung?

Europa geht entschieden zu weit“