Trump nutzt Zölle zunächst als Hebel bei der Einwanderung, …

Für Donald Trump können mit der Erhebung von Zöllen verschieden Zwecke verfolgt werden. Erstens sollen damit „unfaire Handelspraktiken“ (vulgo Handelsbilanzdefizite) bekämpft werden. Zweitens geht es um die Generierung von Einnahmen, um beispielsweise Steuersenkungen zu finanzieren. Und drittens sind Zölle ein Mittel in praktisch allen anderen Auseinandersetzungen, um die Gegenseite zu Zugeständnissen zu zwingen.

In den ersten Tagen seiner Präsidentschaft stand das dritte Motiv im Zentrum. So drohte Trump mit Zöllen, um die illegale Einwanderung in die USA zu bekämpfen. Schließlich ist die Grenzsicherung für viele seiner Wähler Thema Nr. 1. Ins Visier rückten dabei mehrere Länder:

- Am letzten Wochenende weigerte sich die Regierung Kolumbiens zunächst, Abschiebeflügen aus den USA eine Landeerlaubnis zu erteilen. Trump drohte daraufhin einen sofortigen Zoll von 25% an, der sich in einer Woche auf 50% erhöhen würde. Da die USA der wichtigste Exportmarkt Kolumbiens sind, hat dessen Regierung nach Angaben des Weißen Hauses daraufhin engelenkt, sodass Donald Trump von der Umsetzung der angedrohten Strafmaßnahmen absah.

- Pressemeldungen zufolge verdichten sich die Anzeichen, dass Trump bereits an diesem Wochenende gegen Kanada und Mexiko vorgehen könnte. Trump hatte kurz nach seiner Amtseinführung einen Zollsatz von 25% auf Importe aus Mexiko und Kanada in Aussicht gestellt und als möglichen Termin den 1. Februar genannt. Er begründete dies damit, dass diese Länder den Strom von Migranten und Drogen wie Fentanyl in die USA nicht ausreichend bekämpfen würden. Der ebenfalls angedrohte zusätzliche 10%-ige Zollsatz auf Importe aus China wurde damit gerechtfertigt, dass China Vorprodukte für Fentanyl nach Mexiko liefert.

… aber bald wohl auch als Mittel gegen das Handelsdefizit

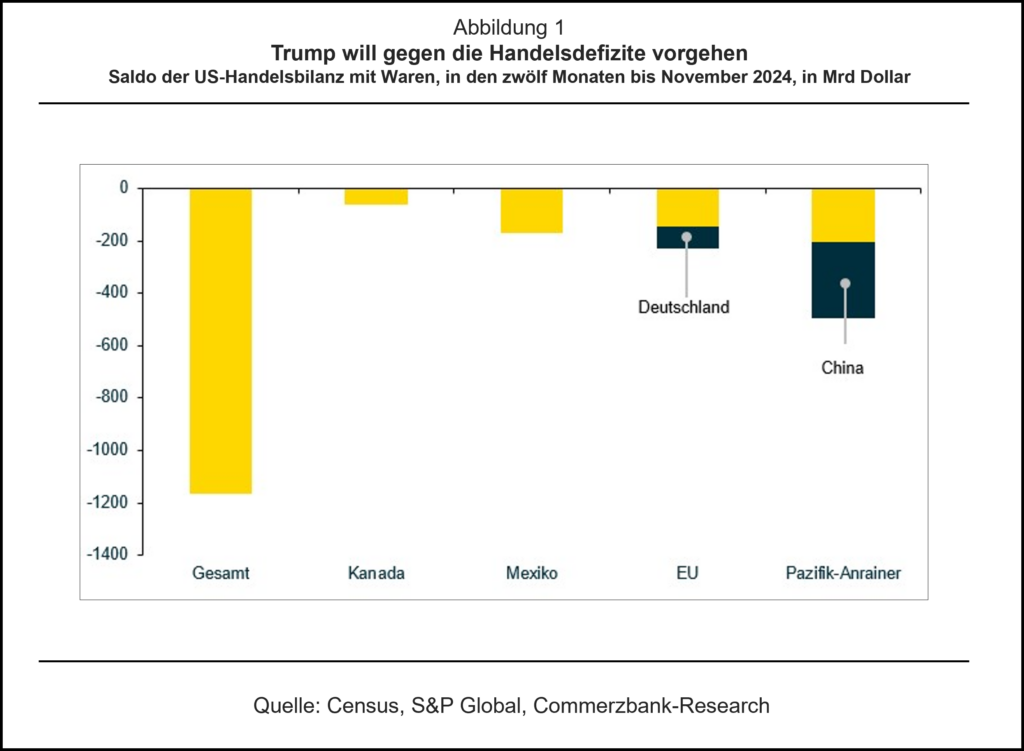

Während diese angedrohten Maßnahmen also nicht-ökonomische Ziele verfolgten, dürfte bald der Kampf gegen das hohe Handelsdefizit in das Zentrum rücken (Abb. 1). Dass Trump sich hier bisher zurückgehalten hat, liegt womöglich auch daran, dass einige der für die Verhängung von Zöllen in Frage kommenden gesetzlichem Grundlagen vorherige Untersuchungen erfordern. Entsprechend hat Trump die zuständigen Behörden beauftragt, bis zum 1. April Berichte zu unfairen Handelspraktiken anderer Staaten, zu Währungsmanipulation, diskriminierenden ausländischen Steuern sowie zu den Praktiken des Technologietransfers vorlegen. Außerdem sollen sie Maßnahmen vorschlagen, um das beträchtliche Handelsdefizit der USA zu reduzieren. Auf Basis der im April vorliegenden Analysen hat Trump dann vielfältige Möglichkeiten, einzelne Länder, Branchen oder ganze Ländergruppen ins Visier zu nehmen.

Was zeichnet sich ab?

In den letzten Tagen machten insbesondere folgende Zollpläne Schlagzeilen:

- Der neuen Finanzminister Bessent favorisiert wohl einen allgemeinen Zoll, der zu Beginn 2,5% beträgt und monatlich um 2,5 Prozentpunkte angehoben wird, bis ein Maximalsatz von z.B. 20% erreicht ist. Ein solcher allgemeiner Zoll würde Ausweichreaktionen begrenzen – beispielsweise die Umleitung chinesischer Exporte, die für die USA bestimmt sind, über Vietnam – und auch dem von Trump immer wieder angeführten Einnahmemotiv Rechnung tragen.

- Trump selbst fand 2,5% viel zu niedrig und brachte Zölle auf ausgewählte Produkte ins Gespräch. „Wir werden uns Pharmazeutika – Medikamente – ansehen, wir werden uns Chips und Halbleiter ansehen, und wir werden uns Stahl und einige andere Branchen ansehen“, sagte er. Außerdem forderte er, dass Zölle auf im Ausland hergestelltes Kupfer und Aluminium erhoben werden sollen.

- Auch ohne direktes Zutun der Regierung nimmt der Kongress bereits China ins Visier. So haben einige Kongressabgeordnete bereits eine Gesetzesvorlage in den Senat und in das Repräsentantenhaus (dort mit Unterstützung von Demokraten) eingebracht, die China den Status der „Permanent Normal Trade Relations“ entziehen soll. Gemäß der Vorlage soll ein Zoll von 100% auf als strategische eingestufte Waren aus China erhoben werden und ein Mindestzoll von 35% auf die übrigen. Ein robustes Vorgehen gegen China hat überparteiliche Rückendeckung.

Hinsichtlich des Vorgehens gegen die EU gibt es bislang wenig konkrete Informationen. Trump thematisiert aber immer wieder das hohe US-Defizit im bilateralen Handel. In Davos sagt er kürzlich, dass die EU die USA „sehr, sehr unfair und sehr schlecht behandeln“ würde. Immer wieder hat er Deutschland und dort besonders die deutsche Autobranche ins Visier genommen. Damit bleiben Zölle gegen die EU möglich. Das gilt umso mehr, als die EU selbst zum Protektionismus neigt, statt pragmatisch einen Deal mit Trump zu suchen.

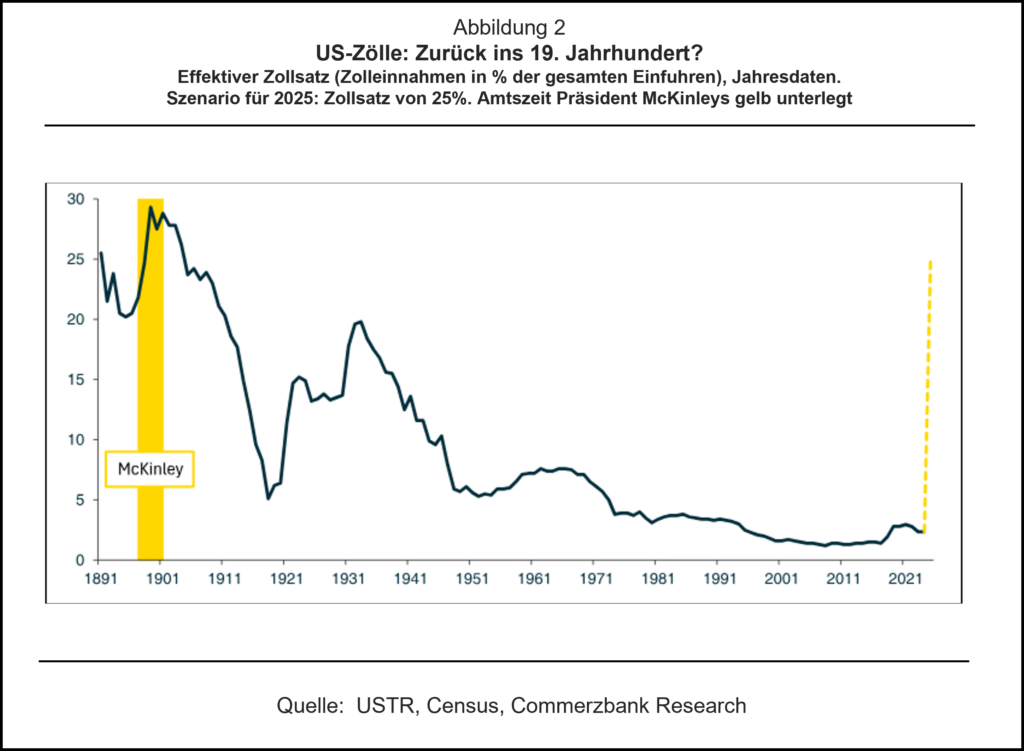

USA verabschieden sich vom Freihandel

Trotz der Zollerhöhungen in der ersten Amtszeit Trumps und vereinzelter weiterer Erhöhungen durch Biden sind die USA insgesamt immer noch eine Wirtschaft mit niedrigen Zöllen. Der Effektivzoll – also die Zolleinnahmen in % des gesamten Importwertes – liegt aktuell bei 2,3%. Zwei Drittel der Waren kommen noch zollfrei ins Land. Sollte Trump seine Zollpläne umsetzen, wäre das nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte System eines relativ freien Handels passé. Ein allgemeiner Zoll von 25% würde die USA zurück ins 19. Jahrhundert bringen. Donald Trump betrachtet nicht umsonst Präsident McKinley als großes Vorbild. Unter dessen Führung von 1897 bis 1901 erreichten die US-Zölle ihren Hochpunkt (Abb. 2).

„Neue“ Handelspolitik …

Dabei verfolgt Trump offensichtlich eine Schock-Strategie. Durch den Einsatz überwältigender Macht und spektakulärer Aktionen soll der Gegner gelähmt und sein Kampfeswillen gebrochen werden. Dies soll wie im Konflikt mit Kolumbien schnelle Erfolge bringen. Diese sind aus Trumps Sicht auch notwendig, da ihm nur begrenzte Zeit zur Verfügung steht. So kann er derzeit ausnutzen, dass die innenpolitische Opposition noch unsortiert ist und sich die Handelspartner noch nicht auf die neue Administration eingestellt haben. Zudem könnten seine Handlungsmöglichkeiten in zwei Jahren beschränkt werden, wenn die Republikaner bei den Zwischenwahlen zum Kongress 2026 ihre knappe Mehrheit in einer der beiden Kammern verlieren würden, wofür spricht, dass die Partei des Präsidenten bei den Zwischenwahlen häufig Sitze im Kongress verliert. Zudem endet in vier Jahren die zweite Amtszeit Trumps ohne Möglichkeit einer Wiederwahl.

… soll US-Industrie wieder groß zu machen, …

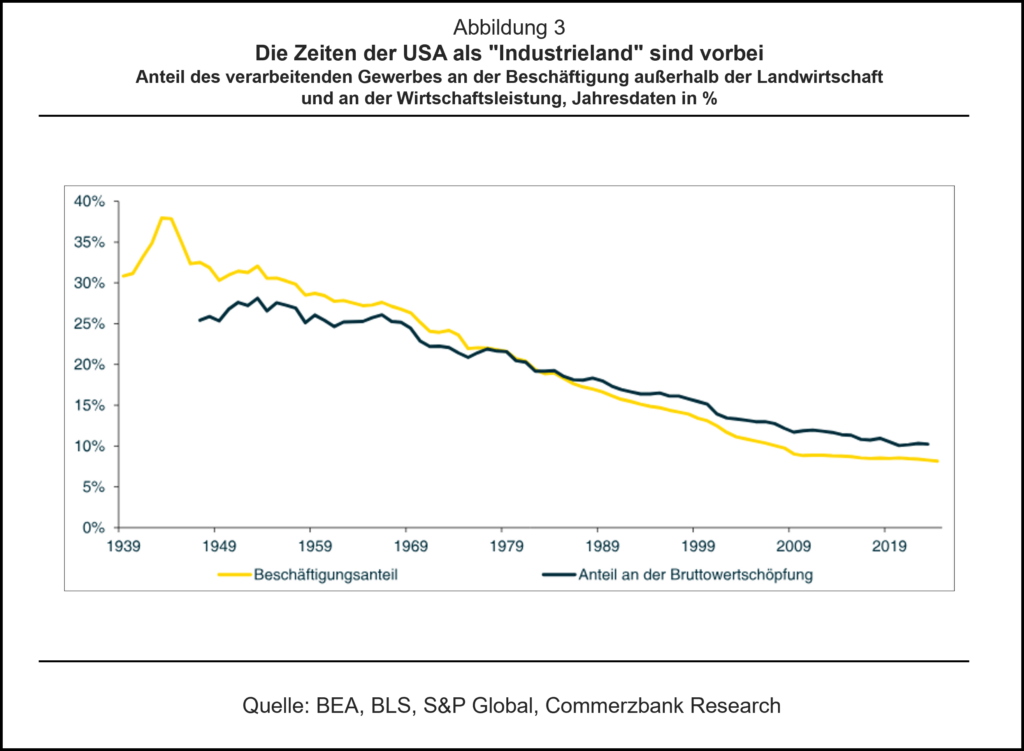

Mit seiner Handelspolitik will Trump das verarbeitende Gewerbe wieder zum Wachstumstreiber der Wirtschaft zu machen. Denn dieses gilt als Motor der Innovation und soll damit indirekt auch die gesamte Wirtschaft voranbringen. Zudem hat eine Renaissance der Industrie durchaus strategische Hintergründe: Vor dem Hintergrund drohender Konflikte mit China und Russland hat der Aufbau einer starken industriellen Basis auch abschreckende Wirkung. Denn diese könnte man im Notfall rasch auf Verteidigungsproduktion umstellen, was nicht so einfach möglich ist, wenn die Produktionsbasis nicht mehr ausreichend vorhanden ist. Und schließlich hat die Sehnsucht nach einer starken Industrie auch nostalgische Gründe. Denn in der Vergangenheit sorgte dieser Sektor für gutbezahlte Jobs auch für Amerikaner ohne höheren Bildungsabschluss und war damit ein Motor des amerikanischen Traums.

Im Schutz von Zollmauern soll diese „goldene Zeit“ wieder auferstehen. Die durch eine unvorhersehbare Zollpolitik ausgelöste Investitionsunsicherheit im Ausland ist dabei durchaus gewollt. Schließlich soll sie ausländische Unternehmen dazu bringen, Produktionsstätten in den USA aufzubauen.

… hat aber wenig Aussicht auf Erfolg, …

Der relative Bedeutungsverlust der Industrie ist allerdings keine Besonderheit der USA, und er ist auch nicht erst im Gange, seitdem China den Weltmarkt mit angeblich unfairen Mitteln aufrollt. So ist der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Wirtschaftsleistung der USA von 29% im Jahr 1950 recht gleichmäßig auf zuletzt noch 10% gefallen. Der Beschäftigungsanteil der Industrie hatte seinen Gipfel im Zweiten Weltkrieg bei knapp 40% und beträgt jetzt nur noch auf 8%. Selbst wenn es gelänge, durch eine verstärkte Inlandsproduktion die Handelsbilanz auszugleichen, würde der Wertschöpfungsanteil der Industrie nur auf etwa 13-14% steigen, also in etwa auf den Wert von Anfang des 21. Jahrhunderts (Abb. 3).

Allerdings würde dies wohl kaum die Wirtschaftsleistung erhöhen, sondern auf Kosten anderer Sektoren gehen. Schließlich produziert die US-Wirtschaft bereits jetzt nahezu an der Kapazitätsgrenze, die Arbeitslosenquote ist mit 4,1% sehr niedrig. Um die Industrieproduktion deutlich zu erhöhen, müssten Arbeitskräften aus den anderen Sektoren in die Industrie wechseln, insbesondere wenn die geplante massenweise Ausweisung illegaler Einwanderer den Arbeitskräftepool ohnehin verringern würde. Damit würden hohe Zollmauern wohl in erster Linie nicht das reale Bruttoinlandsprodukt erhöhen, sondern die Inflation in den USA anschieben.

… und es droht großer Flurschaden

Mit seiner Schockstrategie dürfte Trump zudem den USA längerfristig zu schaden. Sollte Trump tatsächlich trotz des Freihandelsabkommens USMCA kurzfristig Importe aus Kanada und Mexiko mit Zöllen belegen, werden sich viele Partner fragen, was Verträge mit den Amerikanern noch wert sind.

Gleichzeitig schafft man Anreize für andere Länder, den Handel untereinander auszubauen als Ausgleich für wegbrechende Märkte in den USA. In diese Richtung zielt etwas das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Südamerika. Tatsächlich hat nach Angaben der Weltbank in 72% der Staaten der internationale Handel als Prozentsatz des BIP zwischen 2016 und 2023 zugelegt. In den USA hat dagegen der Außenhandel an Bedeutung verloren. Längerfristig drohen den USA eine Randlage im internationalen Handel, die Produktivität und Wachstum bremst.

Was kann Europa tun?

Die US-Regierung ist offenbar entschlossen, ihre Ziele mit rabiaten Methoden zu verfolgen. Die Frage ist, wie die EU am besten auf die neue Handelspolitik der USA reagieren sollte. Ein Ansatzpunkt könnte der offenbar transaktionsorientierte Ansatz von Donald Trump sein: Wenn man ihm etwas anbietet, könnte er von allzu drastischen Zollerhöhungen absehen. Wir sehen vor allem folgende Möglichkeiten:

- Kurzfristig könnte sich die EU verpflichten, mehr verflüssigtes Erdgas (LNG) aus den USA zu importieren. Damit könnten vor allem die nach wie vor hohen Lieferungen aus Russland ersetzt werden, was ohnehin im Sinne einer besseren Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland wäre. Nach Angaben von Eurostat hat die EU in den 12 Monaten bis November 2024 knapp 16 Mrd m³ LNG aus Russland importiert (diese Importe sind seit 2022 relativ konstant auf diesem recht hohen Niveau). Aus den USA wurden im selben Zeitraum 34 Mrd m³ eingeführt.

- Die EU könnte verschiedene Zölle senken. So ist der Import von Pkw aus den USA mit einem Zollsatz von 10% belastet, umgekehrt verlangen die USA bislang nur einen Zoll von 2,5% auf solche Fahrzeuge. Hier könnte man die von Trump geforderten gleichen Wettbewerbsbedingungen schaffen.

- Schließlich sind allein aus europäischem Eigeninteresse höhere Verteidigungsausgaben notwendig. Damit käme man entsprechenden Forderungen Trumps entgegen. Zudem könnten höhere Importe von Rüstungsgütern aus den USA zugesagt werden.

Allerdings würden all diese Maßnahmen das hohe Defizit der USA im Warenhandel mit der EU (aktuell rund 230 Mrd Dollar im Jahr) nur mäßig reduzieren. Wichtiger wäre ein Ankurbeln der Binnennachfrage in der EU, wodurch auch Importnachfrage steigen würde. Bei den aktuellen Wachstumsdifferenzen zwischen den USA und der EU ist sonst keine signifikante Verringerung des bilateralen Defizits zu erwarten. Immerhin könnte die EU mit den oben erwähnten Zugeständnissen Zeit gewinnen.

Blog-Beiträge zum Thema:

Norbert Berthold (JMU, 2025): Die seltsame Ökonomie des Donald Trump Angebotspolitik, Zölle und Remigration

Norbert Berthold (JMU, 2025): Donald Trump bekämpft das falsche Defizit. Handel, Zölle, Verschuldung

Vincent Stamer (CBK, 2024): Trumps Zölle. Wer verliert wirklich?

- Neuer Fed-Chef (2)

Wofür steht Kevin Warsh? - 31. Januar 2026 - Gastbeitrag

US-Zölle

Wer zahlt wirklich die Zeche? - 4. Oktober 2025 - Gastbeitrag

US-Staatsschulden - 4. Mai 2025