„Wenn dein Handelspartner Felsbrocken in seinen Hafen wirft, gibt es keinen Grund, Felsbrocken in deinen eigenen zu werfen. Das mag vielleicht fair erscheinen, ist aber in Wirklichkeit nur albern und schädlich für dich selbst.“ (Joan Robinson)

Der amerikanische „tariff man“ macht als Präsident das, was er vor der Wahl angekündigt hat, erstaunlich für einen Politiker. Donald Trump droht mit Zöllen. Er legt sie marktschreierisch in Dekreten am Kongress vorbei fest und setzt Termine, wann sie in Kraft treten sollen. Es dauert nicht lange, dann setzt er sie, nach eher kosmetischen Zugeständnissen von Kanada und Mexiko temporär wieder aus. Kurz darauf kommt er mit neuen Varianten („reziproke“ Zölle) um die Ecke. Typisch Trump eben, sprunghaft, großmäulig und ruppig. Vor seinem Zoll-Furor ist niemand sicher, der Handel mit den USA treibt, weder Freund noch Feind. Kanada und Mexiko, die beiden Vertragspartner in der USMCA werden ebenso abgestraft, wie der chinesische Erzrivale. Weltweit sind Handelspartner in heller Aufregung. Die EU ist in Sorge, Deutschland in Panik. Nur China lässt sich (noch) nicht aus der Ruhe bringen. Es hat angekündigt, den regelbasierten Weg zu gehen und die neuen Zölle der USA vor die WTO zu bringen.

Was bisher geschah!

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Donald Trump zollpolitisch nicht Nägel mit Köpfen macht. Der erste Schlag richtete sich gegen seine Vertragspartner in der USMCA. Er belegte alle Güter aus Kanada und Mexiko mit einem 25 %igen Zoll. Im gleichen Atemzug wurden chinesische Waren, auf die schon substantielle amerikanische Zölle erhoben werden, mit weiteren 10 % Zoll belastet. Donald Trump setzte die Zölle gegen die nordamerikanischen Partner temporär aus, als sich diese bereit erklärten, Grenzsicherungsmaßnahmen gegen Migranten und Drogen zu ergreifen. Die neuen Zölle auf chinesische Waren blieben allerdings. Der zweite zollpolitische Schlag war branchenspezifisch. Die USA erheben einen 25 %igen Zoll auf Stahl und Aluminium aus allen Ländern weltweit. Damit sollen unfaire Handelspraktiken des Auslandes bekämpft werden, nicht nur Zölle, auch Subventionen und nicht-tarifäre Handelsschranken.

Der dritte Schlag sind „reziproke“ Zölle. Mit solchen Zöllen will Donald Trump „faire“ Handelsbedingungen herstellen. Erhebt ein Land höhere Importzölle als die USA, gleichen die USA den Unterschied mit höheren Zöllen auf importierte Güter aus. Damit soll ein „level playing field“ bei Zöllen hergestellt werden. Ob dies auch gelten soll, wenn die Zölle in den USA über denen des Auslandes liegen, ist unklar. Trump ist der Meinung, dass beim Ausgleich über „reziproke“ Zölle nicht nur die Höhe der Auslandszölle, sondern auch weitere „unfaire“ Handelsbedingungen berücksichtigt werden müssen. Dazu zählt er Subventionen für die ausländische Konkurrenz, Steuervergünstigungen aber auch unterbewertete ausländische Währungen. Dabei ist ihm die europäische Regelung, Exporte von der Mehrwertsteuer zu befreien, ein Dorn im Auge. Hauptadressat solcher Zölle ist Europa. Wann er sie verhängen will, ist noch unklar.

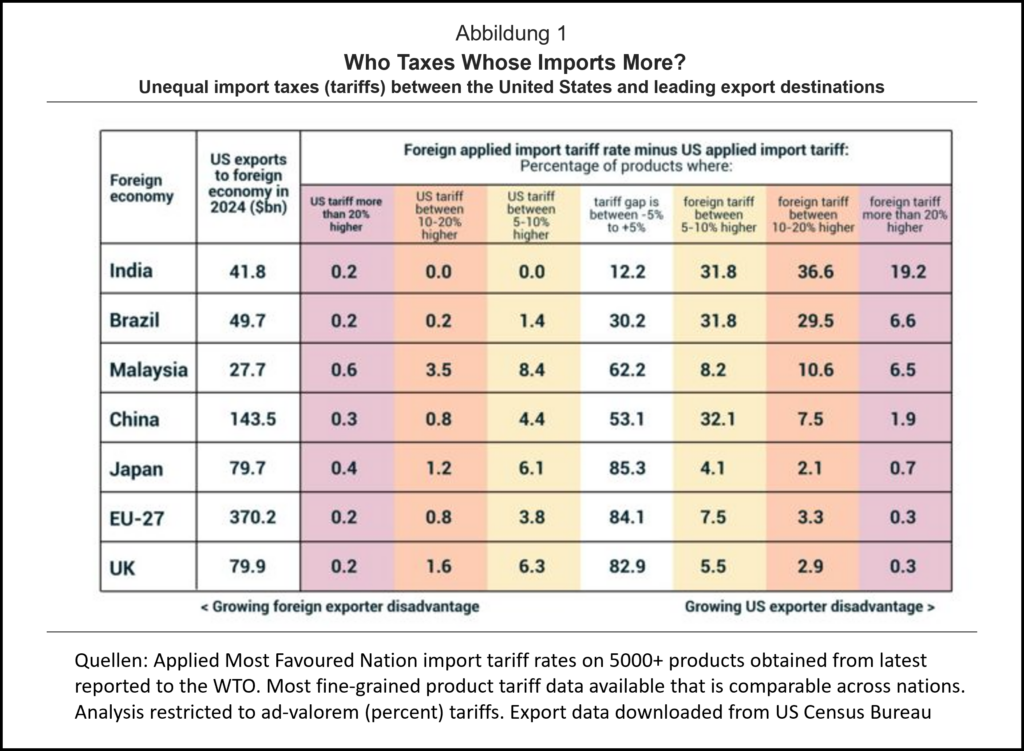

Die Lage ist etwas differenzierter als Donald Trump suggeriert. Er schaut allein auf die Handelsbilanz. Es ist unbestritten, die amerikanische Handelsbilanz ist defizitär, auch gegenüber der EU. Das gilt aber nicht für die Dienstleistungsbilanz. Es trifft auch nicht für die Primärbilanz zu. Alles in allem: Die Leistungsbilanz der USA ist nur leicht defizitär gegenüber der EU. Die Diskussion um „reziproke“ Zölle zeigt noch etwas anderes. Die Zölle in der EU sind tendenziell höher als in den USA. Hier hat Donald Trump einen Punkt. Bei 3,6 % der Güter sind die Zölle in der EU um mehr als 10 % höher als in den USA, nur bei 1 % handelbarer Güter sind sie in den USA höher (hier). Ein wichtiger Treiber dieser Unterschiede ist der (deutsche) Automobilsektor. Er wird stärker als andere Sektoren zollpolitisch abgeschirmt. Allerdings: Bei 84 % der Güter unterscheiden sich die Zölle in der EU und den USA nicht. Macht Donald Trump tatsächlich Ernst mit „reziproken“ Zöllen würde das vor allem den deutschen Automobilsektor treffen (hier).

Warum der zollpolitische Furor?

Der zollpolitische Rundumschlag von Donald Trump ist auch ökonomisch motiviert. Er leidet unter dem amerikanischen Trauma der De-Industrialisierung. Mit der Globalisierung beschleunigte sich der strukturelle Wandel. Es entstand ein industrieller „Rostgürtel“ mit erheblichen Wohlfahrtsverlusten. Und der amerikanische Traum „vom Tellerwäscher zum Millionär“ bekam Kratzer. Die unteren Einkommensschichten bis hinauf in die untere Mittelschicht mussten Federn lassen. An beidem seien unfaire Praktiken der Handelspartner schuld, allen voran der chinesischen und europäischen. Diese gelte es zu korrigieren. Zölle seien das beste Mittel. Donald Trump setzt aber auch auf Zölle, weil er sich davon substanzielle staatliche Einnahmen verspricht. Damit könnte er sein Versprechen einlösen, Steuern zu senken, ohne die staatliche Verschuldung in die Höhe zu treiben. Die Zeche zahlen die Konsumenten.

Tatsächlich hat er aber die ersten Zölle nicht aus ökonomischen, handelspolitischen Gründen eingesetzt. Er wollte politische Ziele erreichen. Mit der Drohung alle importierten Güter aus Kanada und Mexiko mit 25 % Zoll zu belasten, wollte er einerseits die irreguläre Migration vor allem aus Mexiko zu stoppen und andererseits den Import von Drogen (Fentanyl) aus beiden Ländern einen Riegel vorschieben. Nachdem beide Regierungen entsprechende Maßnahmen versprochen haben, hat er die angekündigten Zölle erst einmal ausgesetzt. Zölle haben bei Trump aber auch eine geopolitische Dimension. Mit China ist den USA ein neuer Rivale – ökonomisch und politisch – entstanden. Ihm gelte es, Steine in den Weg zu legen. Es müsse verhindert werden, dass die USA die Produktion von kritischen Gütern an die chinesische Konkurrenz verliere. Eine harte protektionistische Zollpolitik könne dabei helfen. Die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko können auch als Hinweis an China verstanden werden. Donald Trump signalisiert, dass er chinesische Handelsumlenkungen über die beiden Vertragspartner im USMCA in die USA unterbinden werde.

Es klingt (nur) auf den ersten Blick komisch, aber die Zollpolitik von Donald Trump liegt auf der handelspolitischen Linie der USA der letzten Jahrzehnte. Als Hegemon stellten die USA in ihrer weltwirtschaftlichen Blütezeit die (liberale) Welthandelsordnung „kostenlos“ bereit. Alle profitierten von den Vorteilen des Freihandels, am meisten die USA selbst. Trittbrettfahrer störten wenig. Das änderte sich. Die USA ist ein „schrumpfender Gigant“ (Jagdish Bhagwati) (hier). Der Anteil am weltweiten BIP sank, der Anteil an der Industrieproduktion ging zurück. Andere Länder, allen voran China, profitierten stark vom Multilateralismus. Sie wurden ernsthafte Konkurrenten. Die Anreize der USA gingen zurück, die Welthandelsordnung weiter unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Nun stellt keiner mehr das öffentliche Gut „liberale Welthandelsordnung“ her. Alle handeln handelspolitisch auf eigene Rechnung. Auch die USA unter Donald Trump.

Was sollte Europa handelspolitisch tun?

Ein Handelskrieg ist überflüssig wie ein Kropf. Er ist weder gerecht(fertigt) (Zollunterschiede sind nicht so groß) noch effizient (alle verlieren). Die erste Strategie ist Vergeltung: „Wie Du mir, so ich Dir“. Eine glaubwürdige Drohung würde Verhandlungsdruck aufbauen und könnte handelspolitisch das Schlimmste verhindern. Faktisch sitzen die Europäer aber am kürzeren Hebel. Sie sind international stärker verflochten als die USA, sie haben mehr zu verlieren. Allerdings sind die USA handelspolitisch nicht „unbesiegbar“. Zölle auf amerikanische Dienstleistungen, eine steigende Inflation in den USA (Amerikaner entscheiden mit ihren Portemonnaies) und die Abhängigkeit der USA von kritischen Rohstoffen machen sie verwundbar. Die EU könnte allerdings nur die erste der drei Karten spielen. Der Konflikt könnte sich hochschaukeln. Das ist die eigentliche Gefahr der Strategie der Vergeltung. Am Ende verlieren beide, vor allem die europäischen und amerikanischen Konsumenten.

Eine zweite Strategie ist, Deals auszuloten. Ein möglicher Deal wäre: Die Europäer kaufen mehr amerikanische Produkte, die USA verzichten auf höhere Zölle. Die klimabeseelten Europäer brauchen mehr LNG und mehr („grünen“) Wasserstoff. Beides könnten die USA günstiger liefern als wir es produzieren können. Der schwelende Konflikt mit Russland zwingt Europa, endlich verteidigungsfähig zu werden. Dafür braucht es Waffen. Eine höhere Nachfrage nach (modernen) US-Rüstungsgütern wäre eine Option. Schließlich könnten die Europäer den USA entgegenkommen und ihre Agrarmärkte öffnen. Amerikanische Agrarprodukte hätten auch in Europa eine Chance. Gegen solche Deals sprechen allerdings unterschiedliche Interessen in Europa. Frankreich will keinen amerikanischen Wasserstoff importieren. Es will ihn lieber selbst mit Atomstrom produzieren und verkaufen. Eine Öffnung des europäischen Agrarmarktes trifft auf den Widerstand streikerprobter Landwirte, vor allem und gerade auch in Frankreich (Gelbwesten).

Eine dritte, radikale Strategie ist, europäische Handelsschranken – Zölle, Barrieren, Subventionen – unilateral abzubauen oder zumindest die Zölle auf das niedrigere amerikanische Niveau herunter zu schleusen. Die ökonomische Theorie ist eindeutig: Offenere eigene Märkte erhöhen den inländischen Wohlstand, unabhängig davon, was das Ausland macht. Schon Fredéric Bastiat, ein französischer Ökonom und Politiker des 19. Jahrhunderts, hat darauf hingewiesen, dass es keinen Sinn mache, seine eigenen Hochseehäfen mit Felsbrocken zu blockieren, weil andere Länder nur Felsküsten hätten. Baute Europa seine Schranken ab, käme Donald Trump unter Druck, seine Zollpolitik zu überdenken. Eine solche Politik produziert allerdings nicht nur Gewinner in Europa, die inländischen Konsumenten. Es gibt auch Verlierer, bisher geschützte inländische Branchen, die unter ausländischen Wettbewerbsdruck kommen. Die Agrarlobbyisten in Berlin, Paris und anderswo in europäischen Ländern mit starker Landwirtschaft haben schon mal verlauten lassen, was sie von einer solchen Politik halten, nichts.

Wie wird Europa handelspolitisch unabhängiger?

Wie man es auch dreht und wendet, Europa muss handelspolitisch unabhängiger von den USA werden. Ein erster Schritt wäre es, seine internationalen Handelsbeziehungen auf eine breitere Basis zu stellen. Ist Europa handelspolitisch stärker diversifiziert, ist es von den zollpolitischen Launen eines Donald Trump weniger abhängig. Mehr Freihandelsabkommen mit Staaten überall in der Welt sind ein wichtiger Schritt. Dabei sollte man sich allerdings nicht so dumm anstellen wie bei TTIP, dem gescheiterten Freihandelsabkommen mit den USA. Es ist ein grober Fehler, die Verhandlungen mit moralischen, sozialen und umweltpolitischen Nachhaltigkeitsforderungen zu überfrachten. Es sollte in erster Linie um Freihandel, weniger um Gerechtigkeit, Kinderarbeit, Menschenrechte und Klimawandel gehen. Sonst könnten Chlorhühnchen wieder gackern und Verhandlungen über Freihandelsabkommen scheitern. Die Konzentration auf die Ökonomie würde es leichter machen, sich mit anderen großen Staaten, wie China und Indien, handelspolitisch zu verständigen.

Ein anderer Schritt wäre, Effizienzreserven zu heben. Das würde helfen, Verluste an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, die Europa durch höhere amerikanische Zölle erleidet, zumindest teilweise zu kompensieren. Das könnte gelingen, wenn die Mitgliedsländer ihre nationalen Standorte stärken. Notwendig ist eine konsequente Angebotspolitik. Eine europäische Industriepolitik ist kein Ersatz. Europa wird attraktiver für ausländisches Kapital. Die Defizite in der Kapitalbilanz gehen zurück, die Überschüsse in der Leistungsbilanz sinken. Donald Trump könnte zufrieden sein. Mario Draghi hat kürzlich auf Effizienzverluste hingewiesen, weil Europa erfolgreich Zölle auf sich selbst erhebt. Hohe interne Barrieren und regulatorische Hürden wirken wie Zölle. Sie sind schädlicher als alles, was die USA zollpolitisch in Europa anrichten könnten. Es gelte, endlich den europäischen Binnenmarkt zu vervollständigen. Dann könnte Europa der zwanghafte Zoll-Furor eines Donald Trump (fast) egal sein.

Erhebliche Effizienzreserven in Europa zu heben und den Handel weltweit stärker zu diversifizieren, macht Europa handelspolitisch zwar unabhängiger von Donald Trump und hilft Europa, amerikanische Zolllasten leichter zu tragen. Allerdings: Der große amerikanische Markt ist für Europa (noch lange) nicht zu ersetzen. Europa wird auch künftig mit der protektionistischen Handelspolitik des „schrumpfenden Giganten“ leben müssen. Europa zieht gegen die USA handelspolitisch immer den Kürzeren, solange militärische Sicherheit in Europa ohne die USA nicht möglich ist. Es bleibt wirtschaftlich durch die USA erpressbar (Moritz Schularick). Aber: Vielleicht ändert sich die Lage schneller als gedacht. Sollten sich die USA militärisch aus Europa zurückziehen, kann Europa verteidigungspolitisch nicht mehr Trittbrett fahren. Es muss militärisch auf eigenen Beinen stehen. Damit ist es wirtschaftlich schwerer durch die USA erpressbar. Europa hat es in der Hand, ob die amerikanischen Donald Trumps weiter handelspolitisch Angst und Schrecken verbreiten. Nur: Billig wird das nicht. Die „Friedensdividende“ muss zurückgezahlt werden.

Fazit

Hat Freihandel fertig? Tatsächlich ist das regelbasierte Welthandelssystem auf dem Rückzug, ein machtbasiertes gewinnt an Boden. Verwunderlich ist das nicht. Die USA, der „schrumpfende Gigant“, hat schon länger wenig Anreize, das öffentliche Gut „liberale Welthandelsordnung“ weiter bereit zu stellen. Für sie hat der Kampf gegen den chinesischen Rivalen absolute Priorität, wirtschaftlich und militärisch. Sie will ihn mit protektionistischen Mittel führen. Die Strategie „Wandel durch Handel“ hat nicht funktioniert. Auch die EU gerät immer mehr ins Fadenkreuz zollpolitischer Attacken der USA. Allerdings: Europa ist zollpolitisch kein Waisenknabe. Die Zölle sind in Europa im Schnitt höher als in den USA, in einigen Branchen signifikant. Europa würde kein Zacken aus der Krone fallen (Jörg Krämer), Donald Trump bei den Zöllen entgegenzukommen. Das macht auch deshalb Sinn, weil Europa einen Handelskrieg gegen die USA nicht gewinnen kann, zumindest so lange nicht, wie es auf den militärischen Schutzschirm der USA angewiesen ist. Es bleibt wirtschaftlich erpressbar. Europa sollte sich nicht in zollpolitischen Scharmützeln verzetteln. Sinnvoller wäre es, den Binnenmarkt voranzubringen, mehr auf Freihandelszonen zu setzen und endlich verteidigungsfähig zu werden.

Blog-Beiträge zu Trumponomics:

Norbert Berthold (JMU, 2025): Die seltsame Ökonomie des Donald Trump. Angebotspolitik, Zölle und Abschiebungen

Norbert Berthold (JMU, 2025): Donald Trump bekämpft das falsche Defizit. Handel, Zölle, Verschuldung

- De-Industrialisierung in Deutschland

Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025