„Man kann einige Menschen die ganze Zeit und alle Menschen eine Zeit lang zum Narren halten, aber man kann nicht alle Menschen für alle Zeit zum Narren halten.“ (Abraham Lincoln)

„Trump’s economic theory makes Laffer curve look like Newton’s law of gravity and Modern Monetary Theory look like Darwin’s theory of evolution. They are far beyond wrong.“ (Lawrence H. Summers)

Die USA sind einzigartig und stark. Daran zweifeln Amerikaner nicht. Es ist Donald Trump, der Zweifel sät. Die amerikanische Supermacht werde seit Jahrzehnten über den Tisch gezogen. Damit müsse Schluss sein. Die Zeiten seien vorbei, in denen die Welt auf Kosten der USA lebte, ökonomisch und militärisch. Amerika biete globale öffentliche Güter an. Finanziert würden sie mit US-Steuern. Alle anderen Länder würden Trittbrett fahren. Das müsse ein Ende haben. Damit nicht genug. Das Ausland erodiere die industrielle Steuerbasis der USA. Es spiele unfair. Das beschleunige den Prozess der De-Industrialisierung in den USA. Diese Entwicklung gelte es aufzuhalten, am besten mit höheren Zöllen. Die von den USA angebotenen öffentlichen Güter würden so kostenpflichtig, die Schäden für die amerikanische Steuerbasis kompensiert, die Defizite in der Handelsbilanz verringert. Mit den Einnahmen aus Zöllen könnten inländische Steuern gesenkt und staatliche Schulden abgebaut werden. Amerikanische Steuerzahler würden entlastet, ihr Wohlstand würde steigen.

Lebt das Ausland auf Kosten amerikanischer Steuerzahler?

Unbestritten ist, die USA produzieren wichtige globale öffentlicher Güter. Die Welthandelsordnung ist eines, der Dollar als Reservewährung ein anderes, der militärische Schutzschild, den die USA über die NATO aufspannt, ein drittes. Die Welt nimmt diese Dienste gerne in Anspruch, dafür zahlen will sie aber nicht. Die Welt fährt finanziell Trittbrett. Dieses Verhalten will Donald Trump korrigieren. Die wichtigste Baustelle sind die Ausgaben für Verteidigung. Er fordert mehr von den NATO-Verbündeten mindestens 2 %, seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges noch mehr. Die USA sind nicht mehr bereit, nur eigene Steuern aufzuwenden, um den militärischen Schutzschirm als öffentliches Gut kostenlos anzubieten. Neuerdings zirkulieren in der US-Administration aber auch Überlegungen, ausländische Gläubiger zur Kasse zu bitten, wenn sie den Dollar als Reservewährung nutzen. Schließlich ist die USA immer weniger bereit, für eine liberale Welthandelsordnung zu sorgen. Der Zollfuror des amerikanischen Präsidenten zeigt, was er von einer regelgebundenen Welthandelsordnung hält, nichts.

Die Diskussion um die globalen öffentlichen Güter hat eine Schlagseite. Das Verhalten der USA war nicht uneigennützig. Die Weltwirtschaftsordnung zeigt es deutlich. Zwar haben die USA die Architektur dieser Ordnung entworfen und sie auch aufgebaut. Wegen ihrer starken Stellung im Welthandel profitierten sie aber auch am meisten von dieser Ordnung. Es fiel nicht ins Gewicht, dass es kleinere Trittbrettfahrer gab. Das wurde anders als sich die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse änderten. Aus den USA wurde ein „schrumpfender Gigant“ (Jagdish Bhagwati). Ihr Interesse an einer liberalen Weltwirtschaftsordnung ging zurück. Nicht anders war es mit dem militärischen Schutzschirm. Ursprünglich sollte er den Westen vor der Sowjetunion schützen. Das war im prioritären Interesse der Amerikaner. Geopolitische Veränderungen veränderten die Schwerpunkte der US-Militärpolitik. Die Schutzfunktion der USA wurde überdehnt, die USA setzten andere regionale Schwerpunkte, die militärische Arbeitsteilung in der NATO wurde eine andere. Die Europäer müssen für sich selbst sorgen. Sie müssen sich auf weniger amerikanische Steuermittel einstellen.

Ein wirtschaftlich wichtiges öffentliches Gut produzieren die USA mit dem Dollar als Transaktions- und Reservewährung. Die Trump’sche These ist: Eine Mehrheit der Welt nutze den Dollar, ohne dafür adäquat zu bezahlen. Die hohe Dollarnachfrage führe zu einem strukturell überbewerteten Dollar. Das sei eine Quelle anhaltender Handelsbilanz-Defizite. Schlimmer noch, der überbewertete Dollar beschleunige die De-Industrialisierung, so Donald Trump. Eine ergiebige Wohlstandsquelle und Steuersubstrat würden ausgetrocknet. Diese Entwicklung müsse gestoppt werden. Die ausländische Nutzung des Dollar solle kostenpflichtig werden. Aber auch hier gilt: Das ist nicht die ganze Wahrheit. Der Dollar verursacht nicht nur Kosten, die USA profitieren auch von seiner einzigartigen Stellung als Reservewährung. Er erleichtert es den USA, Haushalts- und Handelsbilanz-Defizite zinsgünstiger zu finanzieren, verschafft ihnen an den Kapitalmärkten enorme Macht und ermöglicht es, den Dollar als scharfe Waffe bei US-Finanzsanktionen einzusetzen. Alles in allem: Das Argument, die USA produzierten öffentliche Güter, die alle Welt nutze, aber nicht adäquat bezahle, steht auf tönernen Füßen.

Erodiert das Ausland die industrielle Steuerbasis der USA?

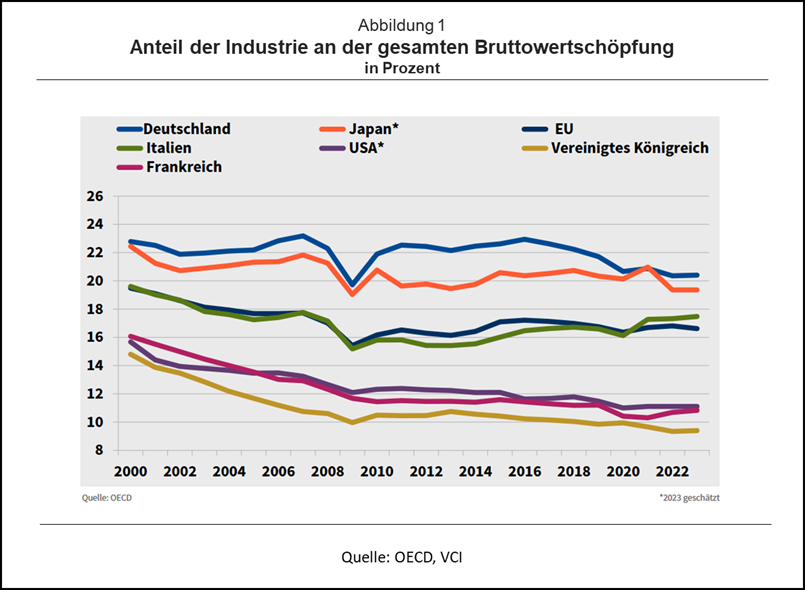

Der industrielle Sektor in den USA ist im Niedergang. Die Produktion schrumpft, die Beschäftigung geht zurück, industriell geprägte Städte und Regionen verarmen, Menschen wandern massenhaft ab. Am meisten verliert die industrielle Mittelschicht. Ihre gut bezahlten Arbeitsplätze gehen in großer Zahl verloren. Damit leiden auch Städte und Kommunen. Sie verlieren Steuereinnahmen, ihr finanzieller Handlungsspielraum wird stark eingeschränkt. In den USA ist die Meinung weit verbreitet, diese Entwicklung gehe auf das Konto des Auslandes. Vor allem China gilt in den USA als ein Sündenbock für die De-Industrialisierung. Ihr massives Auftreten auf den Weltmärkten hätte die Entwicklung beschleunigt, wenn nicht gar ausgelöst. Vor allem Donald Trump spinnt diesen Faden fort. Er beschuldigt das Ausland, unfair zu spielen, ihre Unternehmen einen künstlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und amerikanische Unternehmen systematisch aus dem Markt zu drängen. Dabei setze das Ausland auf Zölle, Subventionen, Manipulation der Wechselkurse, aber auch auf diskriminierende (Mehrwert)Steuerregelungen.

Auf den ersten Blick spielt Donald Trump ein Zusammenhang in die Karten. Die Empirie zeigt, die Salden in der Handelsbilanz sind positiv mit der Größe des industriellen Sektors korreliert. Länder mit einem großen Industriesektor haben oft Überschüsse (Deutschland, China, Japan), Länder mit einem kleinen industriellen Sektor dagegen meist Defizite in der Handelsbilanz (Frankreich, Großbritannien, USA). Nach Donald Trump ist die De-Industrialisierung in den USA ursächlich für das Defizit in der amerikanischen Handelsbilanz. Da für ihn ein Defizit in der Handelsbilanz des Teufels ist, geht es darum, die De-Industrialisierung zu stoppen oder sogar umzukehren. Dafür sei es notwendig, die ausländischen Verzerrungen auf dem Markt für Industrieprodukte zu eliminieren. Donald Trump glaubt, dazu sei eine protektionistische Zollpolitik am besten geeignet. Das versucht er gerade. Zölle von 10 % auf alle in die USA importierten Waren, eine Differenzierung der Zölle nach der Höhe der bilateralen Handelsbilanzüberschüsse der Länder (20 % für die EU) und Spezialzölle für bestimmte Güter, wie Autos, Aluminium und Stahl (25 %).

Tatsächlich wird seine Zollpolitik grandios scheitern. Sie wird keines der angestrebten Ziele – Re-Industrialisierung, Hilfe für die Mittelschicht – erreichen. Die meisten Arbeitnehmer arbeiten in den USA im Dienstleistungssektor, nur noch 8 % in der Industrie. Höhere Zölle machen die breite Mittelschicht, die nicht mehr in der Industrie arbeitet, ärmer. Sie leidet unter steigenden Güterpreisen durch höhere Zölle, erhält aber keinen staatlichen Schutz durch Zölle. Donald Trump hat die „Gesetze des Strukturwandels“ nicht verstanden. Der Prozess der De-Industrialisierung wird weniger von Zöllen als vielmehr von der Entwicklung der Produktivität (Automatisierung) und der steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen getrieben. Weder Subventionen (Industriepolitik) noch Zölle (Handelspolitik) können diese Entwicklung aufhalten. Es ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Der Industriesektor wird dasselbe Schicksal erleiden wie zuvor der Agrarsektor. Eine Zollpolitik zum Schutz der Industrie läuft ins Leere. Der Staat sollte nicht Arbeitsplätze schützen. Er sollte den Arbeitnehmern helfen, die ihren Arbeitsplatz in der Industrie verlieren. Ein solcher wirksamer sozialer Schutzschirm fehlt in den USA.

Will Donald Trump die Haushalts-Defizite auf Kosten des Auslandes lösen?

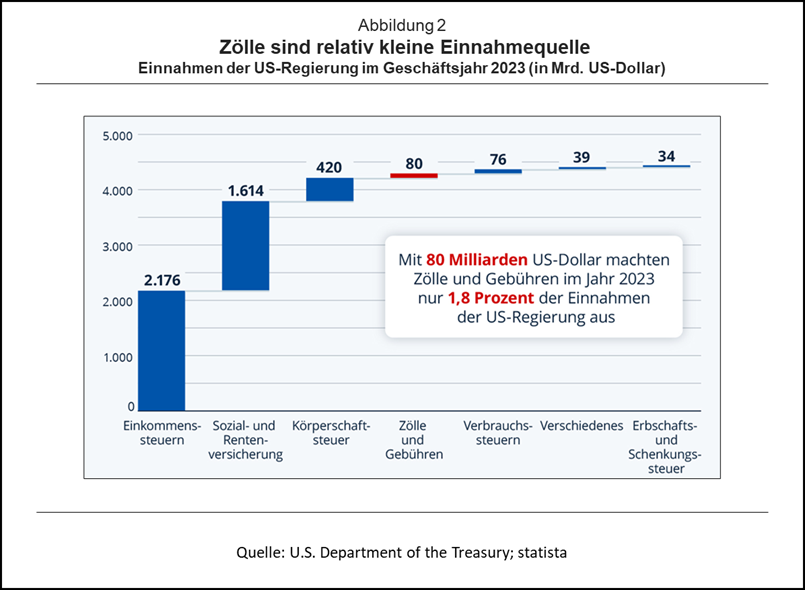

Das Ausland für amerikanische Leistungen adäquat zahlen zu lassen, ist das eine. Den „zerstörerischen“ Einfluss des Auslandes auf die De-Industrialisierung und den Wohlstand der Mittelschicht zu verringern ist das andere. Hohe Zolleinnahmen zu erzielen, um die Steuern zu senken und das Haushaltsdefizit zu verringern, ist ein drittes. Alle diese drei Ziele will Donald Trump mit einem einzigen Instrument, der Zollpolitik, effizient erreichen. Ökonomen wissen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit (Tinbergen-Theorem). Amerikanische Leistungen kostenpflichtig(er) zu machen, mag vielleicht noch gelingen. Die De-Industrialisierung zu stoppen und die amerikanische Mittelschicht besser zu stellen, da muss die Zollpolitik scheitern. Aber vielleicht gelingt des Donald Trump ja, mit der Handelspolitik höhere Zolleinnahmen zu schaffen. Er spricht großsprecherisch von bis zu 1 Billion Dollar jährlich. Viel Hoffnung auf einen solchen Geldsegen kann man ihm allerdings nicht machen. Ein kurzer Blick auf die Zahlen zeigt, gegenwärtig sind die Zolleinnahmen in den USA nur eine relativ kleine Einnahmequelle. Nur 1,8 % der Einnahmen der US-Regierung gingen 2023 auf das Konto von Zöllen und Gebühren.

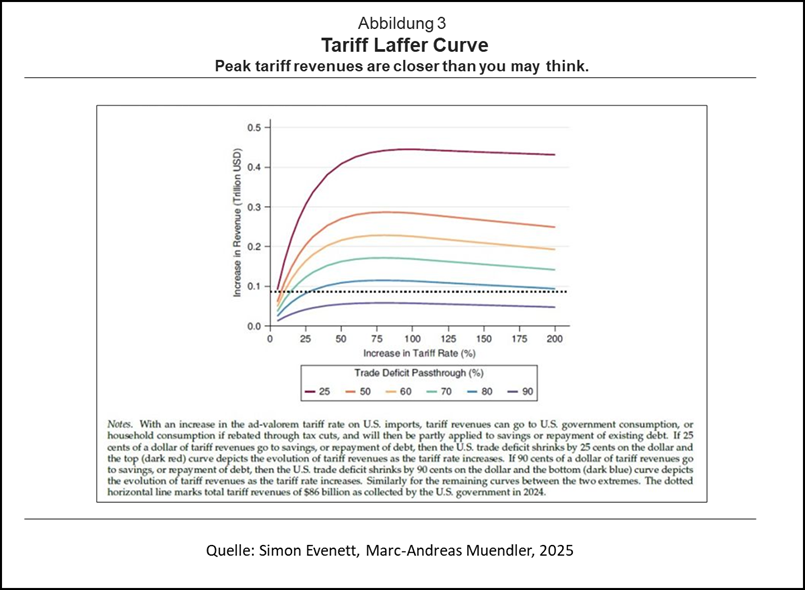

Wie hoch die Einnahmen aus Zöllen ausfallen, hängt von vielem ab. Die Höhe der Zölle spielt eine große Rolle, die Preiselastizität der Importe eine andere. Nach einer Daumenregel verringern (einfache) Zollerhöhungen die Importe um etwa ein Drittel (Paul Krugman). Es existiert so etwas wie eine Laffer-Kurve für Zölle. Die verändert sich, wenn höhere Ziele gezielt auf Güter mit hoher Importelastizität erhoben werden. Es fällt dann leichter, die Zölle auf ausländische Anbieter abzuwälzen. Sie müssen die Preise senken, wenn sie im Markt bleiben wollen. Das geht auf die Gewinnmarge. Reagiert allerdings das Ausland mit Vergeltung, sinkt die Preiselastizität. Die Zölle sind dann nur noch schwer auf ausländische Anbieter abzuwälzen. Diese schlagen die höheren Zölle auf die Preise der Importgüter. Inländische Konsumenten können nur schwer ausweichen. Die inländischen Zolleinnahmen können zwar auch dann noch steigen. Allerdings tragen die inländischen Konsumenten fast die gesamten Lasten aus höheren Zöllen (95 %). Empirische Untersuchungen bestätigen dies.

Einnahmen aus Zöllen sind das eine. Allerdings werden sie Steuern kaum in größerem Umfang ersetzen können. Der Traum von Donald Trump, die Steuern zu senken und die Haushalts-Defizite zu verringern, wird sich nicht erfüllen. Das staatliche Defizit muss über geringere Ausgaben und/oder höhere Steuern abgebaut werden. Dann klappt es auch mit dem Handelsbilanz-Defizit. Wohlfahrtswirkungen der Zölle sind das andere. Allokativ macht es wenig Sinn, Steuern durch Zölle zu ersetzen. Zölle verzerren stärker als Steuern. Das gilt vor allem dann, wenn allokativ weniger verzerrende Steuern gewählt werden. Relativ günstig schneiden Mehrwertsteuern ab. Bei Einkommensteuern sollten die Bemessungsgrundlagen breit, die Steuersätze niedrig sein. Auch unter distributiven Aspekten sind Zölle den Steuern unterlegen. Zölle wirken regressiv. Höhere Preise für importierte Güter treffen geringere Einkommen stärker. Verteilungsziele können mit Zöllen weniger gut angesteuert werden. (Einkommen)Steuern sind überlegen. Zölle haben aber auch noch andere Nachteile. Wie Donald Trump zeigt, können sie am Parlament vorbei eingeführt und diskretionär verändert werden. Die Gefahr der Vetternwirtschaft ist erheblich. Die Exekutive entscheidet: Wer zahlt Zölle, wer ist davon ausgenommen, was wird verzollt, wie hoch sind die Zölle, wie lange werden sie erhoben?

Fazit

Was will Donald Trump? Er ist davon überzeugt, dass die Welt die USA über den Tisch ziehe. Das will er korrigieren: 1) Er will nicht, dass das Ausland das Geld der amerikanischen Steuerzahler ausgibt (globale öffentliche Güter). 2) Er will verhindern, dass das Ausland die industrielle Steuerbasis der USA mit unfairen Mitteln erodiert (De-Industrialisierung) und die amerikanische Mittelschicht weiter abhängt. 3) Er will amerikanische Probleme (Schuldenberg, Haushalts-Defizite) mit ausländischem Geld (Zolleinnahmen) lösen. Im amerikanischen Handelsbilanz-Defizit zeige sich wie in einem Brennglas, dass das Ausland falschspiele, tarifär und nicht-tarifär. Dort gelte es anzusetzen. Zölle seien dafür am besten geeignet. Damit werde er die mutwillig herbeigeführten Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Handel korrigieren, den Prozess der De-Industrialisierung umkehren und das Ausland dazu zu bringen, das Trittbrettfahrer-Verhalten aufzugeben, wirtschaftlich und militärisch. Bauernschlau, wie er ist, verspricht er sich als Beifang, dass das Ausland einen Beitrag leiste, das amerikanische Haushalts-Defizit abzubauen. Dieser Plan wird nicht aufgehen. Amerika wird nach dieser Charade schlechter dastehen als zuvor. Der weltweite Flurschaden wird allerdings erheblich sein.

Blog-Beiträge zu Trumponomics:

Norbert Berthold (JMU, 2025): Handel, Dollar, Sicherheit. Hat Donald Trump einen Plan?

Norbert Berthold (JMU, 2025): Der zollpolitische Furor des Donald Trump. Wie sollte Europa darauf reagieren?

Norbert Berthold (JMU, 2025): Die seltsame Ökonomie des Donald Trump. Angebotspolitik, Zölle und Abschiebungen

Norbert Berthold (JMU, 2025): Donald Trump bekämpft das falsche Defizit. Handel, Zölle, Verschuldung

- De-Industrialisierung in Deutschland

Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025