Prolog: Stellen Sie sich einmal eine politische Talkshow vor, in der jemand vorschlägt, die Gesetzliche Krankenversicherungen (GKV) abzuschaffen und die Leistungen der GKV stattdessen künftig durch folgenden Zuschlag auf die Einkommensteuer zu finanzieren:

“¢ Bis zu einer Grenze von 3.750 € beträgt der Steuersatz 15 Prozent.

“¢ Zwischen 3.750 € und bis zu 9.250 € sinkt der Steuersatz schrittweise auf 6 Prozent.

“¢ Zwischen 9.250 € und 54.250 € sinkt der Steuersatz weiter bis auf 1 Prozent.

“¢ Darüber hinaus sinkt der Steuersatz weiterhin schrittweise ab, theoretisch bis auf null.

Ende des Prologs.

Gesundheitsminister Rösler legte jüngst eine Finanzierungsreform der Gesetzlichen Krankenversicherung vor, mit der er einen weiteren Schritt in Richtung auf die Abkoppelung der Kassenbeiträge von den Löhnen gehen will. Reflexartig kommen die Reaktionen des politischen Gegners: Von Entsolidarisierung, von der Entlassung der Arbeitgeber aus ihrer Pflicht und von dem Kniefall vor den Lobbyisten der Gesundheitsindustrie und der privaten Krankenversicherungen war erwartungsgemäß zu hören. Wie immer man sich hierzu positioniert, so ist doch jedem, der auch nur rudimentär in der Thematik zu Hause ist, geläufig, dass das Gesundheitssystem auf lange Zeit das soziale Sicherungssystem mit der höchsten Ausgabendynamik sein wird. Hierfür sind zwei Ursachen verantwortlich:

“¢ erstens der demographische Wandel, der dafür sorgen wird, dass immer mehr ältere Menschen versichert sein werden, die zum einen relativ wenig einzahlen und zum anderen die Kassen relativ stark beanspruchen;

“¢ zweitens der medizintechnische Fortschritt, welcher immer neue und immer bessere Therapien möglich macht, welche das Leben verlängern und seine Qualität erhöhen, welche aber auch immer teurer werden.

Eine Alternative zur Hinnahme der Kostendynamik läuft letztlich immer auf eine Rationierung von Leistungen hinaus. In einem Umfeld, in dem selbst kürzere Wartezeiten oder eine kleinere Zimmerbelegung für umfangreich Versicherte zu Protesten führen, muss man nicht lange darüber sinnen, was geschieht, wenn medizinisch relevante Leistungen den umfangreich Versicherten in höherer Qualität zur Verfügung gestellt werden als den anderen – ganz zu schweigen davon, dass solche Leistungen den weniger umfangreich Versicherten ganz vorenthalten blieben.

Wir wollen uns hier aber nicht mit den ethischen Problemen auseinandersetzen, die dies alles aufwirft. Es gibt in Wirklichkeit auch erstaunlich wenig Unterschiede in der Wertehaltung der Parteien in dieser Hinsicht. Vielmehr hat in Deutschland noch keine Partei zwei Grundsätze zur Disposition gestellt: Erstens sollen alle Bürger den gleichen Zugang zur jeweils angezeigten medizinischen Versorgung erhalten, und zweitens soll die Finanzierung dieser Versorgung einkommensabhängig und solidarisch erfolgen. Angesichts dieser Übereinstimmung verwundert es, dass sich die politischen Gegner mit scheinbaren ethischen Gegensätzen gegenseitig beharken.

Im Prinzip geht es aber nicht darum, welches Maß an Gerechtigkeit die einen oder die anderen vertreten. Vielmehr geht es um das geeignete Instrumentarium dazu, und hier setzt eine Seite auf das Steuersystem, während die anderen die gewünschte Umverteilung innerhalb des bestehenden Beitragssystems suchen. Unglücklicherweise hat dabei das letztere und mit Blick auf die Zielsetzung deutlich weniger geeignete Konzept den Vorteil, dass es sich besser verkaufen lässt. Zudem haben die Proponenten dieses Konzepts mit der Bezeichnung Bürgerversicherung einen verkaufstechnischen Volltreffer gelandet, während sie zugleich dem Gegenkonzept die Bezeichnung Kopfpauschale verpasst haben, womit ihm nun ein Stigma anhaftet, welches offenbar nicht mehr abzuschütteln ist.

Das ist sehr misslich, weil die Bürgerversicherung damit inhaltlich zu Unrecht als einziger Garant einer für alle Bürger bereitgestellten medizinischen Versorgung sowie einer solidarischen Finanzierung daherkommt. Das müsste im Prinzip auch jedem klar sein, der sich einmal damit befasst hat, denn jede nähere Analyse lässt den Zusammenhang zwischen dem Konzept und seinen ethischen Grundsätzen schnell zerbröseln. Dabei setzt die Bürgerversicherung zunächst nicht zu Unrecht an folgenden Problemen unserer heutigen Finanzierung an:

“¢ Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verteilt in ihrer Grundkonstruktion hauptsächlich zwischen mittleren und unteren Einkommen um; Bezieher höherer Einkommen können ganz aus der GKV aussteigen und sich privat versichern; und selbst wenn sie das nicht tun, so bleiben alle Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze von aktuell 3.750 € (2010) beitragsfrei.

“¢ Es werden lediglich Lohneinkommen bei der Beitragsbemessung berücksichtigt, so dass zum Beispiel vermögende Kapitaleinkommensbezieher von der solidarischen Finanzierung ausgenommen werden.

“¢ Bestimmte Berufsgruppen wie die Beamten sind ebenfalls grundsätzlich auf anderem Wege abgesichert und tragen insoweit auch nichts zur solidarischen Finanzierung bei.

Hier sind zwei Einschränkungen angebracht: Erstens zahlt der Bund einen Zuschuss zur Finanzierung der GKV von ca. neun Prozent der Gesamtausgaben des Systems und insoweit wird der Steuerzahler zu einem bescheidenen Anteil an der solidarischen Finanzierung beteiligt; und zweitens subventionieren die medizinischen Leitungserbringer die Versorgung der GKV-Versicherten mit ihren Einnahmen aus den Privaten Krankenversicherungen PKV. Beides ist aber mit Blick auf die erwünschte solidarische Finanzierung wenig transparent.

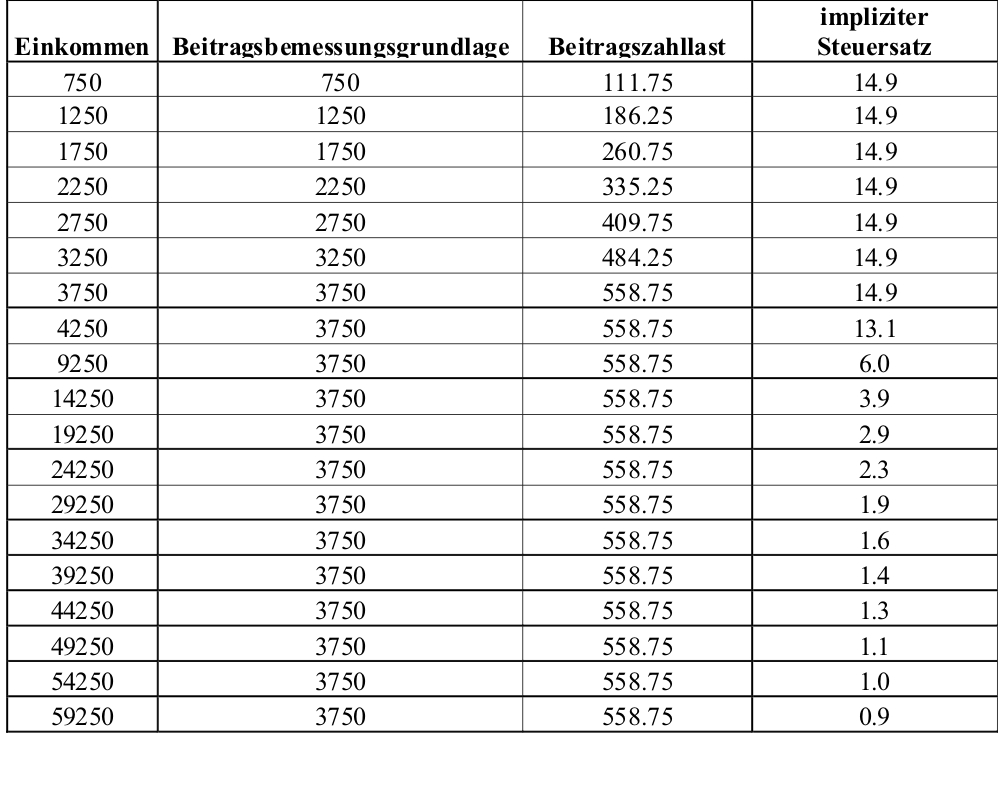

Soweit werden zunächst zutreffend die Probleme des heutigen Systems angesprochen. Damit die Bürgerversicherung als Alternative zur Überwindung dieser Probleme aber infrage kommen kann, muss sie diese Probleme auch wirklich angehen. Genau das tut sie aber leider nicht, und das kann sie auch gar nicht. Der Grund ist die Beitragsbemessungsgrenze. Sie macht aus den Beiträgen zur Bürgerversicherung im Prinzip eine Art regressive Steuer, welche höhere Einkommen mit immer kleineren impliziten Steuersätzen belastet. Die impliziten Steuersätze sind dabei definiert als die individuelle Beitragszahllast, geteilt durch das individuelle Einkommen. Dabei errechnet sich die Beitragszahllast durch Multiplikation des Einkommens mit dem Beitragssatz, allerdings nur bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze (3.750 €). Von dort ab ergibt sich die Beitragszahllast einfach durch Multiplikation des Beitragssatzes mit der Beitragsbemessungsgrenze. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse für den aktuellen Beitragssatz von 14,9 Prozent.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Demnach ist der Beitragssatz linear im Gegensatz zum progressiven Tarif im Einkommensteuerrecht, und selbst das nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Von dort aus sinkt er nämlich mit steigendem Einkommen immer weiter ab. Wer 1500 € im Monat verdient, zahlt einen impliziten Steuersatz von 14,9 Prozent. Wer indes stattliche 60.000 € (!) im Monat oder 720.000 € im Jahr verdient und in der GKV verbleibt, zahlt einen Tarif von gerade einmal 0,9 Prozent. Ein Top-Manager mit einem Jahresgehalt von 5 Mio. € würde, so dieses Gehalt denn überhaupt beitragspflichtig wäre, einen Beitragssatz von 0,13 Prozent zahlen, und für das sprichwörtliche „Ackermann-Gehalt“ von 12 Mio. € pro Jahr würden 0,06 Prozent fällig. Natürlich ist das alles jetzt auch schon so, aber die Bürgerversicherung ist ja einmal angetreten, dies zu ändern. Aber das tut sie wie gesagt nicht und das kann sie auch nicht.

Sehen wir uns zur Abgrenzung einmal ein echtes steuerfinanziertes Finanzierungskonzept des Gesundheitssystems an, und zwar in Reinform. Hierzu halten wir zunächst einmal fest, dass der öffentliche Gesamthaushalt der Bundesrepublik – ohne die Sozialversicherungssysteme – im Jahre 2009 etwa 728 Mrd. € betrug. Bei einem Finanzierungssaldo von 88,5 Mrd. € mussten damit knapp 36 Prozent des Volkseinkommens in Höhe von 1.792 Mrd. € für die Finanzierung der öffentlichen Haushalte aufgebracht werden. Die Reinform der Steuerfinanzierung bedingt, dass die GKV mit ihren Ausgaben komplett in die öffentlichen Haushalte integriert würde. Damit würden die GKV-Beiträge abgeschafft und die Ausgaben über Steuern gedeckt. Dann hätten die öffentlichen Haushalte im Jahre 2009 bei etwa 880 Mrd. € gelegen, wenn wir die schon gezahlten Bundeszuschüsse berücksichtigen. Um diese Zusatzausgaben ohne erhöhte Schuldenaufnahme zu schultern, hätte der Staat eine um ca. 8 Prozentpunkte höhere Einnahmequote, bezogen auf das Volkseinkommen, realisieren müssen. Im Gegenzug fielen allerdings die GKV-Beiträge weg.

In der Konsequenz müssten die Einkommensteuersätze deutlich ansteigen, sicher auch die Mehrwertsteuersätze. Nehmen wir einmal an, dass wir dann bei einem Spitzensteuersatz von alles in allem 55 Prozent lägen. Berücksichtigen wir dabei, dass nach einer solchen Reform die Ausgaben für die Krankenversicherung etwa 9 Prozent des Gesamthaushalts ausmachten. Dann gingen aus jedem zusätzlich verdienten Euro der Spitzenverdiener 55 Cent in den Gesamthaushalt und davon wiederum knapp 9 Prozent an die Krankenversicherung. Das sind dann knapp 5 Cent pro zusätzlich verdienten Euro. Wem das zu wenig ist, der erinnere sich daran, wie viel es im Falle der Bürgerversicherung ist: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze genau null! Ein Spitzenverdiener mit einem Monatseinkommen – aus welchen Quellen auch immer – in Höhe von 59.250 € monatlich (siehe Tabelle) würde im rein steuerfinanzierten System je nach Progressionsverlauf gut und gern 2.000 € pro Monat zur Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung beitragen. Nach dem Konzept der Bürgerversicherung wären es derzeit genau 558,75 €, und diesen Beitrag hätte auch zu entrichten, wer nicht 59.250 €, sondern lediglich 3.750 € verdient.

Nun mag man einwenden, dass das Gesundheitssystem in Deutschland bewusst beitragsfinanziert angelegt ist, um einen Zusammenhang zwischen Beitragslast und Inanspruchnahme von Leistungen herzustellen. Dann aber dürften die Beiträge zur GKV nicht einkommensabhängig kalkuliert werden, sondern risikoäquivalent. Wer das mit Blick auf Verteilungsaspekte ablehnt, landet doch wieder bei der klassischen Umverteilungsaktivität des Staates; und hierzu weist jedes finanzwissenschaftliche Einführungslehrbuch darauf hin, dass eine Finanzierung von staatlicher Umverteilung über regressive Steuersätze in sich widersprüchlich ist. Aber selbst wenn man nur einen Teil der Beiträge mit Umverteilung verknüpfen möchte, indem man beispielsweise denjenigen Personen direkte Zuschüsse gewähren will, die sich einen nach dem Äquivalenzprinzip kalkulierten Beitragssatz nicht leisten können, dann wäre es immer noch widersinnig, den Aufwand für diese Zuschüsse über eine regressive Steuer zu finanzieren. Denn dann würde das geschehen, was man öffentlichen Bekundungen gemäß gerade überwinden will: dass nämlich die mittleren Einkommen die unteren subventionieren.

Das Ganze wird umso unsinniger, je mehr man umzuverteilen wünscht. Will man also mehr als nur einen Zuschuss für Bedürftige zahlen, so schlägt der regressive Charakter auch umso stärker durch. Man stelle sich vor diesem Hintergrund noch einmal den Diskussionsteilnehmer einer Talkshow aus dem Prolog vor, der ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem mit Steuersätzen vorschlägt, welche schrittweise von 14,9 Prozent bis auf null sinken. Sollte er nicht gleich aus dem Saal gejagt werden, so wird man ihn vermutlich unter großem Applaus als Spinner oder als rücksichtslosen Lobbyisten der oberen Zehntausend einstufen. Dabei hätte er nichts weiter vorgeschlagen als die Bürgerversicherung, und zwar mit ziemlich genau den aktuellen Beitragssätzen.

Nun liegt die Regressivität unserer sozialen Sicherungssysteme natürlich an den Beitragsbemessungsgrenzen und damit an einem scheinbar unbedeutenden und zudem änderbaren Detail. Aber das täuscht. Zwar hätte man unmittelbar einen linearen Tarif, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffte. Aber weil die Sozialsysteme in Deutschland – der Bismarckschen Philosophie folgend – Beitrags- und keine Steuersysteme sind, müssten seine Beiträge in einem sinnvollen Zusammenhang zur damit bezogenen Leistung stehen. Bei der GKV war das auch mal so, weil sie ursprünglich vor allem Lohnausfälle im Krankheitsfall finanzierte und damit eine Einkommensproportionalität annähernd risikoäquivalent war. Heute jedoch haben wir eine merkwürdige Mischung aus Solidarprinzip und Risikoäquivalenz, die im Ergebnis auf nichts anderes als auf regressive Beiträge hinausläuft.

Eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze würde aber wegen des Charakters eines Beitragssystems wohl sicher am Verfassungsgericht scheitern. Aber selbst wenn nicht, müsste man sich einmal vorstellen, was man dann geschaffen hätte: ein System, in dem die Einkommen aller Bürger aus allen Quellen erfasst würden, welche dann um Abzugsbeträge und Werbungskosten reduziert würden und so weiter. Anschließend würde man einen Beitragssatz auf den Nettobetrag dieser Einkommen anwenden. Kennen wir das nicht? Haben wir nicht ein solches System? Und ist es nicht bekanntermaßen das komplizierteste seiner Art, zumindest auf diesem Planeten? Können wir wirklich wollen, dass wir diesem System ein zweites, ein paralleles System hinzufügen, welches genau dasselbe leistet, nur damit wir dieses System Bürgerversicherung nennen dürfen? Will denn keiner sehen, dass wir mit der Bürgerversicherung entweder das bestehende regressive System ausbauen oder dass wir alternativ dazu ein bürokratisches Monster produzieren, welches am Ende nicht mehr und nicht weniger leistet als das System, welches man im Namen der Solidarität mit allen Mitteln zu verhindern sucht: ein soziales Sicherungssystem, welches seine umverteilende Wirkung mit der Steuerpolitik erzielt und damit mit Hilfe jenes Instruments, welches dafür allein geeignet ist?

- Über die Demokratie in Amerika

… und was wir daraus lernen können - 22. Dezember 2025 - Staatsverschuldung und Schuldenbremse

Ein Beitrag zur Erschütterung von Gewissheiten - 14. Juli 2025 - Wie können wir unsere liberalen Demokratien schützen - 30. März 2025