[latexpage]

Ein weiterhin schwaches – zum Teil sogar anhaltend negatives – Wirtschaftswachstum, auf hohem Niveau verharrende Arbeitslosenzahlen und geopolitische Unwägbarkeiten haben dazu geführt, dass die (aktuelle) Wirtschaftspolitik in der Eurozone in erster Linie mit Blick auf die Verschuldungssituation der Mitgliedsländer betrieben wird – unabhängig vom konkreten Auftrag des jeweiligen Trägers sowie den damit verbundenen Langfristwirkungen. Dabei stehen die Schuldenstandsquote und die Neuverschuldungsquote im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Überlegungen. Abbildung 1 zeigt, dass die Schuldenstandsquoten nach einem erheblichen Anstieg im Rahmen der Krise nach Prognosen der EU in den nächsten Jahren nur langsam sinken werden. Selbst diese Entwicklung wird aber nur dann zustande kommen, wenn die zugrundeliegenden positiven Wachstumsannahmen der EU in den nächsten Jahren auch wirklich eintreten. Anderenfalls könnte es statt zu einer Reduktion der Staatsschuldenquoten zu einem weiteren Anstieg mit schwerwiegenden Folgen für die Tragfähigkeit der Verschuldung kommen. Daraus resultierende steigende Zinsen für Staatsanleihen aufgrund höherer Risikoprämien bis hin zur (erneut) drohenden Insolvenz einzelner Staaten könnten neue Krisen heraufbeschwören. Vor diesem Hintergrund ist die (aktuelle) Wirtschaftspolitik primär darauf gerichtet zu helfen, die Wachstumsprognosen der EU in die Tat umzusetzen. Die dabei relevanten Zusammenhänge sollen im Folgenden erläutert werden.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Den Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen bilden die Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Schuldenstandsquote, die auf der Grundlage der dynamischen Budgetrestriktion des Staates[1] erläutert werden sollen:

\begin{align}

\frac{db}{dt} = \underbrace{(g^p – rev)}_{\stackrel{\text{Primaerungleich-}}{\text{gewichtsquote}}} + (z – x) \cdot b

\end{align}

Dabei bezeichnen $\frac{db}{dt}$ die Veränderung der Schuldenstandsquote, $(g^p – rev)$ die Primärungleichgewichtsquote, $z$ den „durchschnittlichen“ (impliziten) Zinssatz auf die Staatsschuld, $x$ das nominale Wirtschaftswachstum und $b$ die Schuldenstandsquote. Alle Quoten beziehen sich dabei auf das nominale Bruttoinlandsprodukt. Das Primärungleichgewicht ergibt sich aus den Primärausgaben (Staatsausgaben ohne Zinszahlungen) abzüglich der Staatseinnahmen.

Der angestrebte Abbau der Schuldenstandsquoten kommt demnach nur dann zustande, wenn deren Veränderung einen negativen Wert annimmt $(\frac{db}{dt} < 0)$. Die dafür notwendigen Voraussetzungen veranschaulicht wiederum Gleichung (1): Auf der einen Seite kann der Abbau der Schuldenstandquote über einen Primärüberschuss (erster Klammerausdruck auf der rechten Gleichungsseite) erreicht werden. Diese Entwicklung ist allerdings nur durch eine Reduktion der (Primär-)Ausgaben oder einen Anstieg der Staatseinnahmen zu erzielen. Beide Varianten implizieren erhebliche Belastungen für die Bevölkerung. Auf der anderen Seite zeigt Gleichung (1) aber auch die gravierende Bedeutung des Wirtschaftswachstums für die Rückführung der Schuldenstandsquote. Nur wenn der zweite Klammerausdruck $(z – x)$ einen negativen Wert aufweist, das nominale Wirtschaftswachstum also den „durchschnittlichen“ Zinssatz übersteigt, trägt dieser Faktor zum Abbau der Schuldenstandsquote bei. Ergibt sich hingegen ein negatives Wirtschaftswachstum, dann nimmt $x$ ein positives Vorzeichen an und die Schuldenstandsquote steigt unter sonst gleichen Bedingungen automatisch – und zwar umso stärker, je höher die (anfängliche) Schuldenstandsquote $(b)$ ist. Im Gegensatz zu einer Primärüberschussquote stellt somit ein Anstieg des Wirtschaftswachstums sicherlich die „schmerzfreiere“ Alternative für die Bevölkerung und die Politik dar.

In dieses Bild lassen sich nun die aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Diskussionen einfügen und damit zeigen, wie sehr die andauernde Staatsschuldenkrise die gesamte Wirtschaftspolitik dominiert. Dabei soll zunächst auf die Geldpolitik und insbesondere auf die jüngst ergriffenen bzw. in Aussicht gestellten Maßnahmen der EZB eingegangen werden. „In Erfüllung ihres Mandats zur Gewährleistung von Preisstabilität“ hat sie am 5. Juni 2014 – nach eigenen Angaben – eine Reihe von Maßnahmen zur zusätzlichen Lockerung des akkommodierenden geldpolitischen Kurses und zur Unterstützung der Kreditvergabe an die Realwirtschaft beschlossen[2] . Hierzu zählen insbesondere:

- Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte des Eurosystems wurde um 10 Basispunkte auf 0,15 % und der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität um 35 Basispunkte auf 0,40 % gesenkt. Der Zinssatz für die Einlagefazilität wurde um 10 Basispunkte auf – 0,10 % herabgesetzt und nimmt erstmals einen negativen Wert an.

- Die Bankkreditvergabe an private Haushalte (mit Ausnahme von Wohnungsbaukrediten) und nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften soll durch eine Reihe gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte unterstützt werden. Sie werden im September 2018, d.h. in rund vier Jahren, fällig. Eine Reihe von Bestimmungen soll sicherstellen, dass die Mittel die Realwirtschaft stützen. Finanzinstitutionen, die bestimmte Bedingungen im Hinblick auf das Volumen ihrer Nettokreditvergabe an die Realwirtschaft nicht eingehalten haben, werden dazu verpflichtet, die aufgenommenen Mittel im September 2016 zurückzuzahlen.

- Die Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf Outright-Käufe am Markt für Asset-Backed Securities (ABS) von zunächst bis zu 1000 Mrd. Euro werden verstärkt, um das Funktionieren des geldpolitischen Transmissionsmechanismus zu verbessern.

- Haupt- und langfristige Refinanzierungsgeschäfte werden mindestens bis Ende 2016 zum Festzins durchgeführt und voll zugeteilt.

Mit diesen Maßnahmen soll die konjunkturelle Erholung in der Eurozone unterstützt und forciert werden. Bezogen auf Gleichung (1) versucht man also, das nominale Wirtschaftswachstum $(x)$ positiv zu beeinflussen. Dabei soll an dieser Stelle nicht der Frage nachgegangen werden, wie wirkungsvoll eine solche aktive Konjunkturpolitik der EZB sein wird und ob sie längerfristig zu einem Konflikt mit dem primären Ziel der Preisniveaustabilität führen kann. Es geht vielmehr um die Motivation für die zuvor erläuterten Maßnahmen und Vorschläge.

Die Senkung der Leitzinsen sowie die zusätzlich angekündigte Ausweitung der Liquidität (quantitative Lockerung) sind primär auf den Anstieg des realen Wirtschaftswachstums gerichtet. Zu dieser Entwicklung soll insbesondere auch beitragen, dass die Bereitstellung billigen Geldes zur Refinanzierung der Geschäftsbanken an deren Vergabe von Krediten an den privaten Sektor geknüpft werden soll. Hiermit will man versuchen, möglicherweise vorhandene Kreditklemmen in den Krisenländern zu überwinden.

Die expansive Geldpolitik könnte ferner den Wechselkurs des Euros schwächen, um auf diese Weise die Nettoauslandsnachfrage und damit wiederum das reale Wirtschaftswachstum zu erhöhen. In diesen Zusammenhang passt auch die Forderung des französischen EZB-Ratsmitglieds, Christian Noyer, sowie des französischen Ministerpräsidenten, Manuel Valls, nach Devisenmarktinterventionen zu Lasten des Euros, um die Auslandsnachfrage (Nettoexporte) anzukurbeln. Nach Noyer belastet der Euro massiv die wirtschaftliche Aktivität und die Preisentwicklung in der EWU. Werden solche Devisenmarktinterventionen nicht sterilisiert, entsprechen die davon ausgehenden Wirkungen denjenigen einer expansiven Geldpolitik.

Darüber hinaus sind die jüngst ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen aber auch vor dem Hintergrund allgemein niedriger Inflationsraten in der Eurozone zu sehen. Nach Ansicht der geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, ist die Teuerung „beunruhigend tief“. Andere beschwören sogar die Gefahren einer (angeblich) drohenden Deflation. Da eine Deflation das nominale Wirtschaftswachstum (x), das sich aus dem realen Wirtschaftswachstum und der Inflationsrate zusammensetzt, senkt, würde bei einer solchen Entwicklung der Abbau der Verschuldungsquoten (zusätzlich) erschwert. Während eine deutliche Erhöhung der Inflationsrate, die auf dem Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra von Paul Krugman (erneut) empfohlen wurde, das nominale Wirtschaftswachstum entsprechend ansteigen lässt, hätte eine Deflation den gegenteiligen Effekt und würde daher – mit Blick auf die erstrebte Reduktion der Staatsschuldenquoten – kontraproduktiv wirken. Einen Grund für sinkende Inflationsraten könnte wiederum der starke Euro darstellen, der importierte (Vor-)Produkte in heimischer Währung verbilligt. Obgleich die EZB kein Mandat für Interventionen am Devisenmarkt besitzt, ließen sich entsprechende Maßnahmen möglicherweise mit dem Unterschreiten des Ziels der Preisniveaustabilität begründen. Jean-Claude Juncker hat sich in diesem Zusammenhang sogar für ein Wechselkursziel ausgesprochen, das er im Falle seiner Wahl zum Kommissionspräsidenten der EZB vorgeben will.

Selbst die EZB sieht aber im Moment keine konkreten Deflationsgefahren für die Eurozone insgesamt. Das schließt aber entsprechende Entwicklungen in einzelnen Mitgliedsländern nicht aus. Im Gegenteil kann eine Deflation sogar notwendig sein, um die Wettbewerbsfähigkeit betroffener Länder – bei Abwesenheit bilateraler Wechselkurse – wiederherzustellen. Ferner ist zu bedenken, dass die Definition von Preisniveaustabilität als eine Inflationsrate von unter aber nahe bei zwei Prozent erst im Jahre 2003 (auch) vor dem Hintergrund des nahenden Beitritts mittel- und osteuropäischer Staaten zur EU festgelegt wurde.[3] Damals erwartete man in diesen Ländern aufgrund struktureller Effekte (Balassa-Samuelson-Effekt) eine im Schnitt höhere Inflationsrate, die eine entsprechende Disinflation oder sogar Deflation in den westeuropäischen Mitgliedsländern vorausgesetzt hätte, um im (gewichteten) Durchschnitt Preisniveaustabilität zu gewährleisten. Da sich diese Entwicklung nun umgekehrt hat, könnte man möglicherweise auch über eine Anpassung der Definition von Preisniveaustabilität nachdenken. Was bleibt ist aber die negative Wirkung einer niedrigen oder sogar negativen Inflation (Deflation) auf die Staatsschuldenquoten.

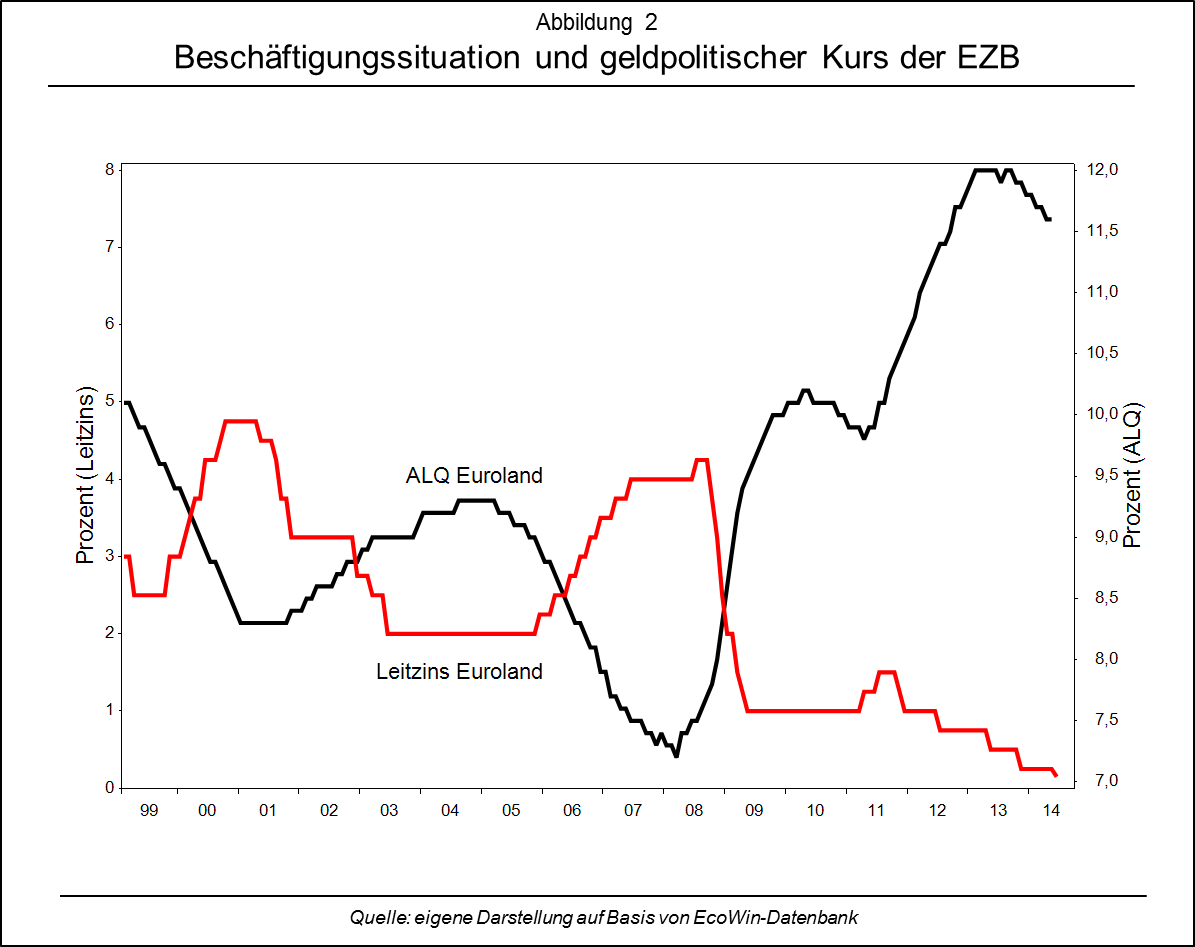

Eine solche an der Konjunktur orientierte Geldpolitik ist aber für die EZB trotz ihres primären Ziels, Preisniveaustabilität zu gewährleisten, nicht neu. Abbildung 2 zeigt, dass auch in den Jahren vor der Krise ein eindeutiger (negativer) Zusammenhang zwischen der Beschäftigungssituation in der Eurozone und der Entwicklung des Leitzinses bestand.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

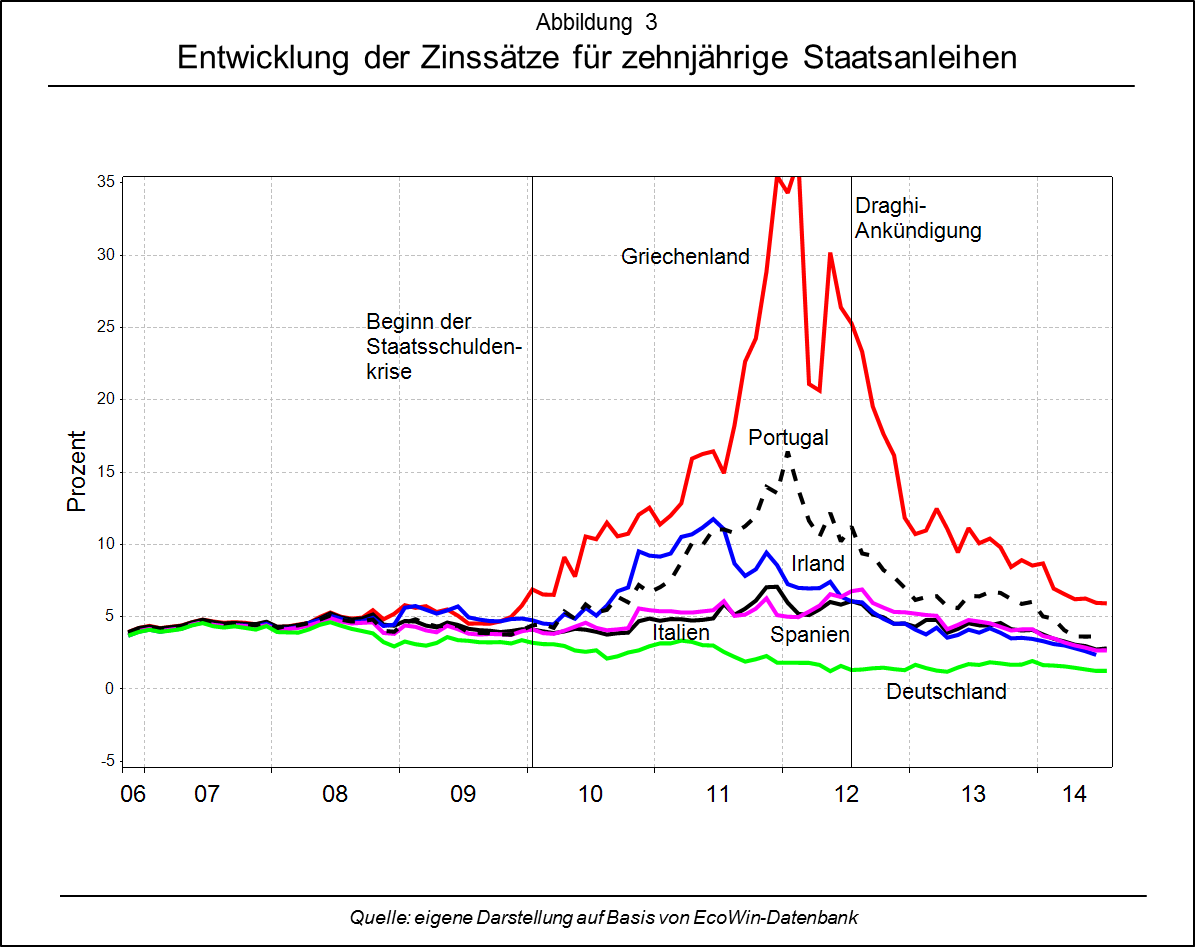

Die andauernde expansive Geldpolitik während der zurückliegenden Monate hat ferner dazu geführt, dass die Zinsen für Staatsanleihen selbst in den Krisenländern mittlerweile wieder unter das Niveau vor dem Ausbruch der Staatsschuldenkrise gefallen sind. Diese Entwicklung veranschaulicht Abbildung 3. Hierdurch sinkt aber längerfristig der durchschnittliche Zinssatz $(z)$ wieder, so dass auch von dieser Seite eine positive Wirkung auf den Abbau der Verschuldungsquoten ausgeht.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der im Sommer 2012 erfolgten Ankündigung Mario Draghi’s zu sehen, dass die EZB alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um die Eurozone (in der jetzigen Form) zu erhalten. Dies entspricht einer Abnahmegarantie für Staatsanleihen insbesondere der Krisenländer und unterstützt daher den Absatz entsprechender Papiere und damit den Marktzugang. Verstärkt werden könnte diese Wirkung noch durch die Ankündigung Draghi“˜s, dass die EZB bereit sei, ein neues Ankaufprogramm für (Staats-)Anleihen aufzulegen, wenn die Inflation der Eurozone weiter sinkt bzw. sich sogar in eine Deflation umkehrt. Unterstützt wird er dabei erneut vom IWF.

Sollte es den europäischen (Krisen-)Ländern vor diesem Hintergrund gelingen, sich (auch) in Zukunft zu vergleichsweise niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt zu (re)finanzieren, dann sind damit aber auch erhebliche Gefahren verbunden. Ähnlich wie im Vorfeld der jetzigen Krise birgt nämlich die Erwartung eines staatlichen „Bail-outs“ – egal ob über europäische Rettungstöpfe wie den ESM oder die EZB – kombiniert mit einem großzügig ausgelegten Stabilitäts- und Wachstumspakt die Gefahr in sich, dass die Staatsschulden (durch private Kredite finanziert) immer weiter ansteigen, statt auf ein tragfähiges Niveau reduziert zu werden. Damit wären aber auch weitere Schuldenschnitte vorprogrammiert.

Die aktuelle Wirtschaftspolitik ist aber nicht nur auf das nominale Wirtschaftswachstum $(x)$ und die durchschnittliche Zinsbelastung $(z)$ gerichtet, sondern darüber hinaus auch auf das Verhältnis von Haushaltskonsolidierung $(g^p – t)$ auf der einen Seite und Wirtschaftswachstum $(z – x)$ auf der anderen Seite. Diese Überlegungen spiegeln sich etwa in der erneuten Diskussion um den Stabilitäts- und Wachstumspakt wider. Über diesen Weg versucht man nun (erneut) vom eingeschlagenen Sparkurs zur Konsolidierung der Haushalte abzurücken. Insbesondere Frankreich und Italien drängen gegenwärtig darauf, die Konsolidierungsphase zu strecken und die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts aufzuweichen. Der italienische Ministerpräsident Renzi und Frankreichs Staatspräsident Hollande setzen sich insbesondere dafür ein, dass staatliche Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (etwa Infrastrukturinvestitionen) aus dem Staatsdefizit zur Ermittlung der Defizitquoten herausgerechnet werden. Dabei sollte die im April 2011 beschlossene „Verschärfung“ des Stabilitäts- und Wachstumspakts doch eigentlich – durch schnellere und härtere Strafen – für eine striktere Einhaltung der Regeln sorgen. Doch der neue Pakt lässt einen solchen Aufschub grundsätzlich bereits jetzt zu: Wenn sich ein Land im Defizitverfahren befindet und das Wachstum unerwartet stark einbricht, das Land aber gleichzeitig die verlangten Maßnahmen ergreift, kann mehr Zeit für die Korrektur eingeräumt werden. Wenn ein Mitgliedsland die 3-Prozent-Regel hingegen einhält (z.B. Italien), kann der weitere Abbau des strukturellen Defizits verlangsamt werden, wenn Strukturreformen und -investitionen durchgeführt werden oder außergewöhnliche Ereignisse auftreten. Auch wenn angeblich niemand die Absicht hat, den Stabilitätspakt zu ändern[4] , erinnert die Diskussion doch an das Jahr 2003, als auf Initiative Deutschlands und Frankreichs der Stabilitätspakt neu gefasst und „flexibilisiert“ wurde. Somit scheint auch seine aktuelle Fassung (ergänzt um „Sixpack„ und „Twopack“) eher zum Aus- als zum Durchsetzen der Regeln zu führen. Es war aber wohl auch nicht damit zu rechnen, dass man in der (anhaltenden) Krise mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen die Konsolidierung erzwingen würde. Die Glaubwürdigkeit der Rahmenbedingungen wird durch eine solche flexible(re) Auslegung der Vorschriften jedoch sicherlich nicht erhöht.

Auch in diesem Punkt werden die politischen Vertreter der EWU vom IWF unterstützt. So wird in seinem aktuellen Bericht zur wirtschaftlichen Lage der Eurozone befürchtet, dass der Stabilitätspakt „öffentliche Investitionen behindert“. Ferner wies Christine Lagarde darauf hin, dass die Grenzwerte von drei Prozent für die Defizitquote und 60 Prozent für die Schuldenstandsquote aus einer Zeit stammen, in denen das Wachstum im Durchschnitt deutlich höher lag als heute. Daraus müsste man aber eigentlich schlussfolgern, dass eine Schuldenstandsquote von 60 Prozent bei einem gleichzeitigen durchschnittlichen nominalen Wirtschaftswachstum von „nur“ noch zwei Prozent nur dann dauerhaft stabilisiert werden kann, wenn die zulässige Defizitquote von drei auf 1,2 Prozent reduziert wird.[5] Dies würde jedoch – auf die aktuelle Situation bezogen – einen noch größeren Konsolidierungsbedarf implizieren.

Die Hoffnung der zuvor erläuterten Strategie basiert somit in erster Linie auf einem hohen Wirtschaftswachstum, in dessen Folge die Verschuldungsquoten entsprechend sinken würden. Insgesamt bleibt allerdings zu befürchten, dass zwar auf der einen Seite von staatlicher Seite und der EZB alle Schleusen geöffnet werden, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, auf der anderen Seite hiervon aber keine nachhaltigen Effekte ausgehen. In diesem Fall könnte der „Berg“ der Staatsverschuldung in den nächsten Jahren eher noch höher werden und eine Lösung damit immer schwieriger. Der vermeintliche Ausweg über eine zunehmende Lockerung der Geld- und Fiskalpolitik führt ferner dazu, dass die Anreize zu Bilanzbereinigungen und Strukturreformen immer weiter sinken und damit wertvolle Zeit für notwendige Anpassungsprozesse verloren geht.

Fußnoten

[1] Vgl. etwa de Grauwe, Paul: Economics of Monetary Union, 9. Auflage, Oxford 2012, S. 211 ff.

[2] Vgl. hierzu: Pressekonferenz der EZB vom 5. Juni 2014

[3] Vgl. hierzu EZB: Pressemitteilung vom 8. Mai 2003, sowie Issing, Otmar: Geldpolitik für den Euroraum, 2003.

[4] Vgl. FAZ, 21. Juni 2014, S. 22.

[5] Vgl. zu den Grundlagen der Berechnung de Grauwe, Paul: Economics of Monetary Union, 9. Auflage, Oxford 2012, S. 138.

- Die Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Schlimmer geht immer! - 1. Februar 2024 - Der Brexit und das Vereinigte Königreich

Drei Jahre danach - 8. Januar 2024 - Wie geht es weiter mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt? - 20. August 2022

Eine Antwort auf „Wirtschaftspolitik im Bann der Staatsschuldenkrise“