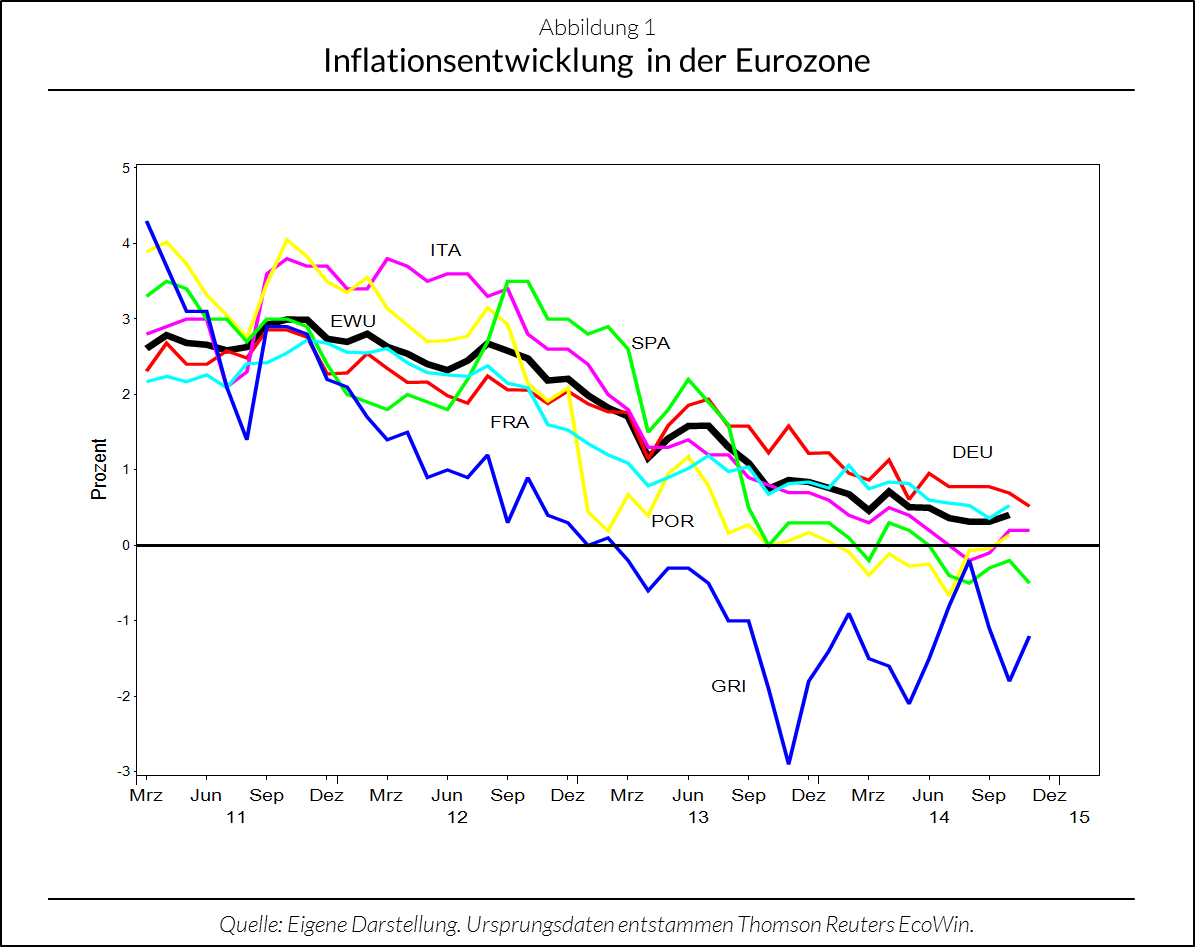

Die Europäische Zentralbank (EZB) plant für die nächsten Monate eine Ausweitung ihrer Bilanzsumme um mindestens 1000 Mrd. Euro, um damit das Niveau von 2012 zu erreichen. Als Begründung für diese expansive Geldpolitik wird das – aus ihrer Sicht – (zunehmende) Risiko einer Deflation in der Eurozone und die damit nicht mehr gewährleistete Preisstabilität sowie die Verankerung der Inflationserwartungen bei etwa zwei Prozent angeführt. Abbildung 1 zeigt, dass während der zurückliegenden Monate die Inflationsrate für die Eurozone stetig gefallen ist und im November 2004 einen Wert von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat erreicht hat. In ihrem Bericht für den Monat November[1] hat die EZB ferner die Ergebnisse ihrer neuesten vierteljährlichen Umfrage unter Fachleuten aus Finanz- und nichtfinanziellen Instituten vorgelegt. Kurzfristig – für die Jahre 2014 und 2015 – sind die Erwartungen weiter auf Werte von 0,5 bzw. 1,0 Prozent für das laufende sowie das kommende Jahr gesunken. Die längerfristigen Erwartungen – etwa für 2019 und danach – liegen allerdings zwischen 1,8 und 1,9 Prozent und damit immer noch nahe bei zwei Prozent. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stellt sich aber nicht nur die Frage, ob und wie die EZB – bei dem bestehenden Inflationsziel – mit ihrer Geldpolitik versuchen sollte, eine „Entankerung“ der Inflationserwartungen zu verhindern, sondern auch, ob es sich bei dem gegenwärtigen Anker noch um ein adäquates Ziel handelt.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Preisstabilität wird von der EZB aktuell als Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindexes (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet von unter, aber nahe bei zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr definiert. Dieses Ziel soll mittelfristig realisiert werden. Mit der Betrachtung des HVPI für das Euro-Währungsgebiet wird dokumentiert, dass die einheitliche Geldpolitik auf das gesamte Währungsgebiet gerichtet ist und nicht auf bestimmte nationale oder regionale Entwicklungen reagieren wird. Die Aussage „Preisstabilität muss mittelfristig beibehalten werden“ trägt nach Angaben der EZB der Existenz kurzfristiger Preisschwankungen Rechnung, die von der Geldpolitik nicht beeinflusst werden können.

Wenn man im Zusammenhang mit wirtschaftspolitischen Zielen die Formulierung „Preisstabilität“ findet, dann ist eigentlich die „Stabilität des Preisniveaus“ gemeint. Es geht nämlich nicht um Preisstabilität im Sinne von fehlender Flexibilität oder Reagibilität der Einzelpreise, sondern darum, Preis(niveau)steigerungen auf breiter Front zu vermeiden. Ziel ist es somit, den Gesamtwert eines „Warenkorbes“ (Güterbündels) konstant zu halten, nicht hingegen jeden Einzelpreis der zahlreichen in diesem Korb enthaltenen Waren und Dienstleistungen. Denn es ist gerade Ausdruck des freien Spiels der Marktkräfte, dass einzelne Preise im Zeitablauf steigen, andere sinken und dritte konstant bleiben – nur in der gewichteten Summe sollen diese Veränderungen zu einem stabilen Preisniveau führen. Vielfach spricht man in diesem Zusammenhang auch von Geldwertstabilität.

Preisniveaustabilität liegt – streng genommen – dann vor, wenn die Inflationsrate null Prozent beträgt. Im Mittelpunkt der qualitativen Operationalisierung (allgemeine Definition und Messkonzept) der Preisniveaustabilität steht folglich die Suche nach einem Maßstab, mit dessen Hilfe Inflation erfasst werden kann. Dabei geht es um die Festlegung eines „Warenkorbes“, dessen Verteuerung es zu messen gilt. Je nach der Zusammensetzung dieser Körbe unterscheidet man verschieden weit abgegrenzte Indizes wie etwa den Deflator des Bruttoinlandsprodukts, den Preisindex für die Lebenshaltung privater Haushalte, den Index der Einfuhrpreise, den Index der Ausfuhrpreise usw. Da den einzelnen Konsumenten in erster Linie die Preisentwicklung derjenigen Güter interessiert, die er typischerweise kauft, spielt der Preisindex für die Lebenshaltung privater Haushalte für die Inflationsmessung eine herausragende Rolle. Der in der EWU verwendete HVPI ergibt sich dabei als gewogenes Mittel der entsprechenden Indizes der einzelnen Mitgliedstaaten.

Die quantitative Operationalisierung (Festlegung eines Schwellenwertes) ihres primären Ziels der Preisstabilität hatte die Europäische Zentralbank zunächst mit einer unionsweiten Inflationsrate (HVPI-EWU) von unter zwei Prozent vorgenommen. Dahinter stand die Vorstellung, dass ein Grenzwert von null Prozent zwar der theoretisch richtige Wert ist, methodische (Mess-)Probleme allerdings zu einer ungenauen Erfassung führen können. Verändern sich zum Beispiel die Verbrauchsgewohnheiten, ohne dass der Warenkorb (unmittelbar) angepasst wird, so verringert sich die aktuelle Aussagekraft des Preisindexes. Ein weiteres Problem ergibt sich aus Qualitätsveränderungen. Verbessert sich die Qualität eines Gutes bei gleichzeitig steigenden Preisen, so wird die Inflation möglicherweise überzeichnet. Diese Effekte können folglich dazu führen, dass die Inflation systematisch überschätzt wird.

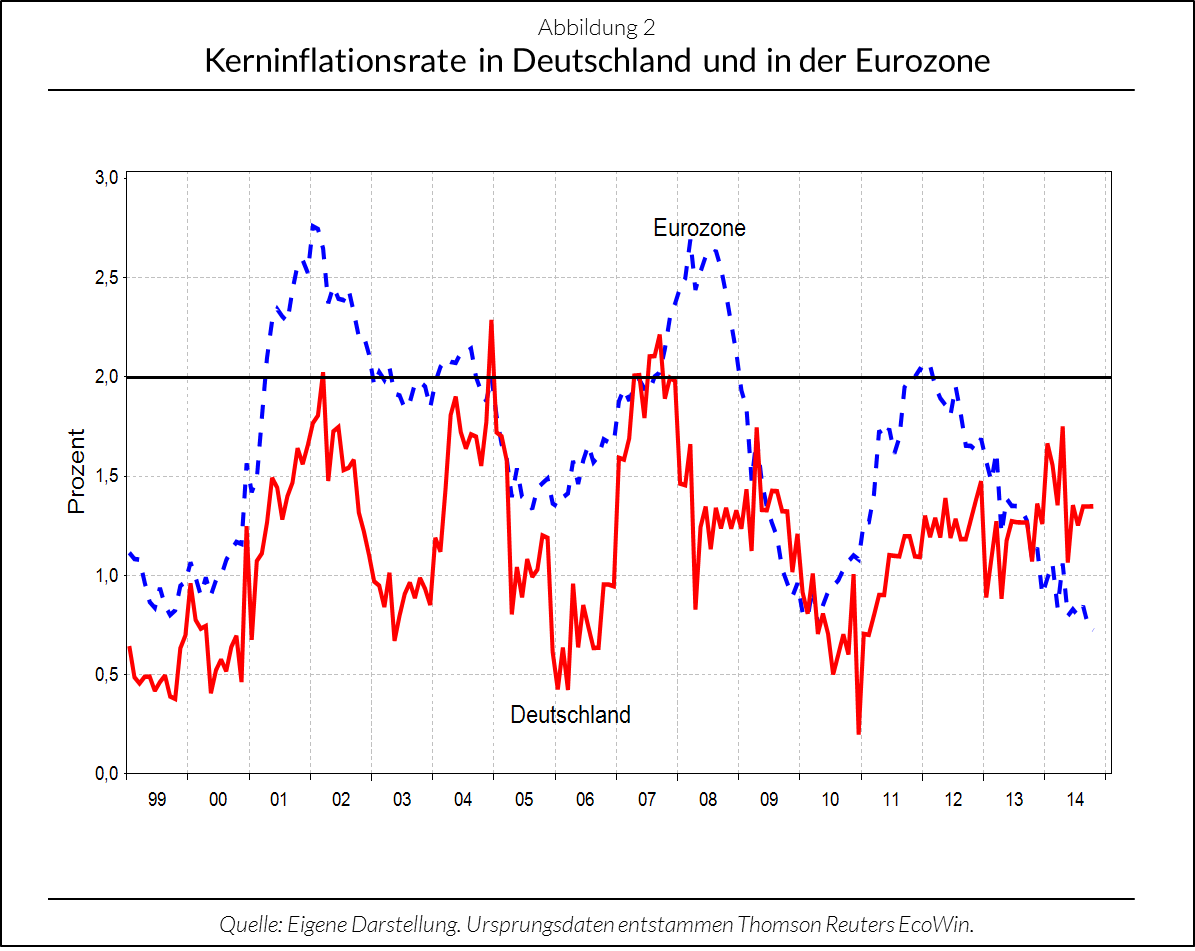

Im Mittelpunkt dieser Überlegungen stand folglich eine Rechtfertigung für Inflationsraten, die über null, aber unter zwei Prozent liegen. Aber selbst wenn der Wert von zwei Prozent in der Vergangenheit überschritten wurde, fand man dafür häufig Begründungen – insbesondere in Form von Energiepreisveränderungen, die im Rahmen der sogenannten Kerninflationsrate aus den Preissteigerungen herausgerechnet werden. Würde man heute die Kerninflationsrate zur Beurteilung der aktuellen Lage heranziehen, dann zeigt Abbildung 2, dass sich an der grundsätzlichen Abwärtsentwicklung der Inflationsrate für die Eurozone während der letzten Monate nichts ändert, die Entwicklung aber auf einem deutlich höheren Niveau von gegenwärtig 0,7 Prozent verläuft. In Deutschland ergibt sich sogar eine leicht steigende Tendenz mit einem aktuellen Wert von 1,3 Prozent.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Im Jahre 2003 hat die EZB dann ihr Inflationsziel neu interpretiert und strebt seither eine Inflationsrate von „unter, aber nahe bei zwei Prozent“ an. Diese faktische Anhebung des Zielwertes wurde mit dem Balassa-Samuelson-Effekt und dem potenziellen Beitritt mittel- und osteuropäischer Länder (MOEL) begründet. Er besagt vom Grundsatz her, dass die ökonomischen Aufholprozesse in den MOEL zu höheren Wachstumsraten des BIP im Vergleich zu den bisherigen Mitgliedsländern führen, mit denen höhere Inflationsraten einhergehen können. Um im Durchschnitt der Währungsunion eine Inflationsrate von null Prozent zu realisieren, müssten den höheren Inflationsraten in den neuen Mitgliedsländern entsprechend niedrige (negative) Inflationsraten in den bisherigen Mitgliedsländern gegenüberstehen. Dies führt, so die Kritiker, im Extremfall zu „erzwungenen“ Deflationsprozessen in einem Teil der bisherigen Mitgliedsländer.

In den zurückliegenden Jahren haben zahlreiche empirische Studien das Ausmaß des Balassa-Samuelson-Effekts mit Blick auf einen Beitritt der MOEL untersucht. Als Indiz für das Auftreten künftiger Aufholprozesse wird dabei in aller Regel die zum Teil gravierende (reale) Divergenz der Pro-Kopf-Einkommen angeführt. Doch selbst bei einer vom Sachverständigenrat[2] angenommenen durchschnittlichen Inflationsdifferenz von vier Prozentpunkten zwischen den zehn neuen Beitrittsländern und dem aktuellen Euro-Währungsgebiet würde dies „nur“ zu einem („Deflations-“) Druck auf die jetzigen Mitgliedsländer in Höhe von etwa 0,25 Prozentpunkten führen. Dies resultiert aus dem geringen Gewicht (ca. 6 Prozent), mit dem selbst alle zehn 2004 neu beigetretenen EU-Länder gemeinsam in den HVPI für die Eurozone eingehen würden. Selbst die zu dieser Zeit befürchteten Probleme haben sich jedoch weiter reduziert, weil bisher „nur“ vier kleine Länder (Slowenien, Slowakei, Malta und Zypern) aus diesem Kreis sowie Estland und Lettland auch der EWU beigetreten sind, deren Anteil am HVPI insgesamt etwa 2,3 Prozent ausmacht. Gleichwohl hat sich die EZB vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 2003 zu der zuvor erläuterten Anhebung ihres Inflationsziels entschlossen.

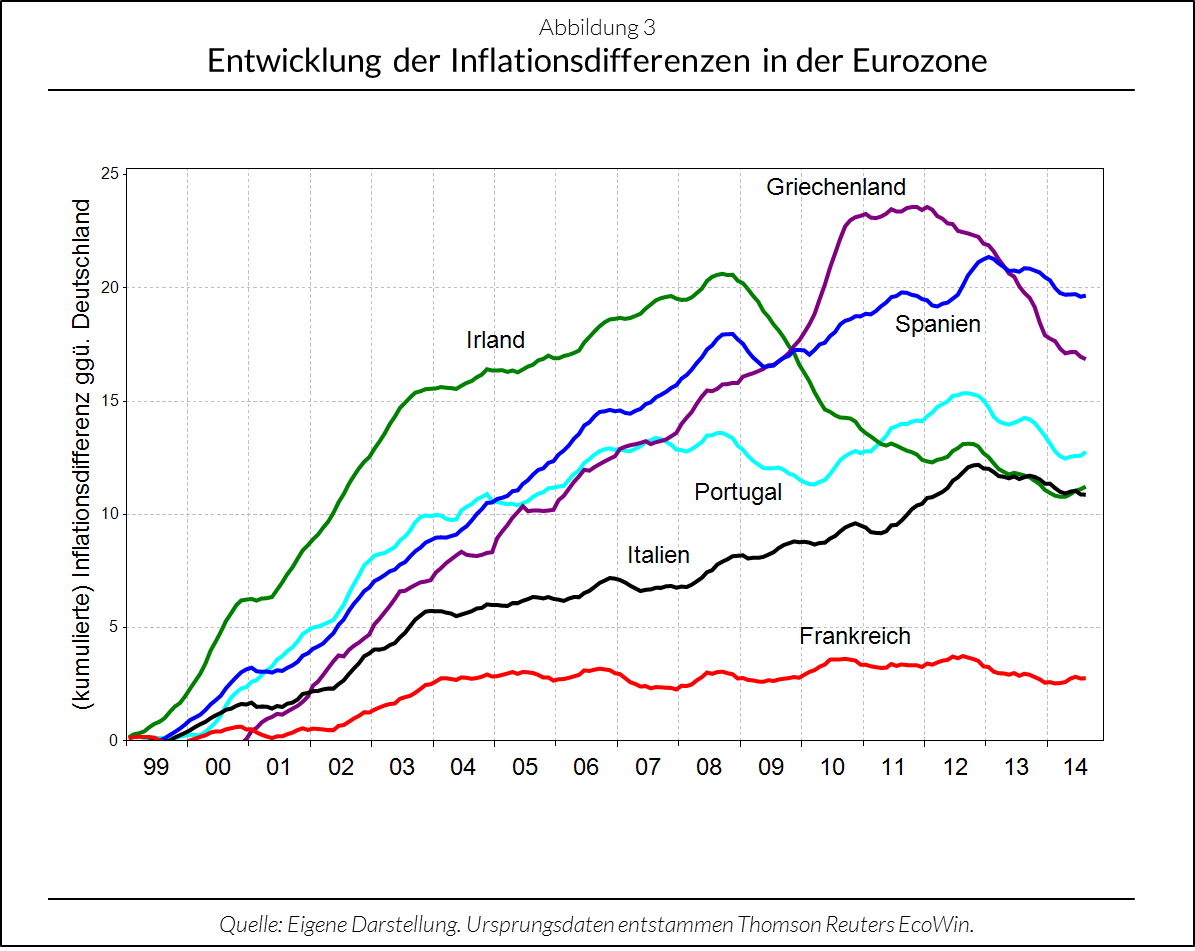

Im Rahmen der Staatsschuldenkrise hat sich nun diese zuvor erwartete Entwicklung eher umgekehrt. Es ist gegenwärtig nicht der von den MOEL ausgehende Deflationsdruck auf die restlichen Mitgliedsländer, der von Bedeutung für das Inflationsziel ist, sondern vielmehr die Notwendigkeit in den Peripherieländern der EWU, über sinkende Inflationsraten oder gar Deflation ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen. Diese Anpassungsprozesse werden erzwungen, weil in der Währungsunion für Mitglieder das Ventil der nominalen Wechselkursänderung nicht mehr zur Verfügung steht. Abbildung 3 zeigt, welch beschwerlicher Weg den Krisenländern dabei noch bevorsteht. Die aufgelaufene Inflationsdifferenz zwischen Deutschland und den dort aufgeführten Mitgliedsländern der EWU kann letztlich nur dadurch geschlossen werden, dass in den kommenden Jahren die Krisenländer – im Verhältnis zu Deutschland – eine (deutlich) niedrigere Inflationsrate aufweisen. Diese Entwicklung, die sich seit einiger Zeit – allerdings auf niedrigem Inflationsniveau – beobachten lässt (siehe Abbildungen 1 und 2), stellt somit einen weiteren Beitrag Deutschlands zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise dar.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Vor diesem Hintergrund stellt sich aber die Frage, ob das Inflationsziel von „unter, aber nahe bei zwei Prozent“ noch den neuen Rahmenbedingungen angemessen ist, oder ob man nicht zur alten Zielformulierung zurückkehren sollte – zumal die Notwendigkeit niedriger Inflationsraten in den Krisenländern der Eurozone noch für längere Zeit gegeben sein dürfte. Dies würde bedeuten, dass Preisniveaustabilität – wie zu Beginn der Währungsunion – grundsätzlich wieder mit einer Inflationsrate von null Prozent gleichgesetzt würde, deren Anstieg bis zu zwei Prozent sich aber durch Messprobleme rechtfertigen ließe. Würde die EZB hingegen versuchen, das durchschnittliche Inflationsniveau der Eurozone auf ein Niveau von (mindestens) zwei Prozent hochzudrücken, so würde dies mit einer deutlich höheren Inflationsrate in den Kernländern der EWU einhergehen müssen, weil die Krisenländer – im Gegensatz zu den MOEL – einen deutlich höheren Anteil von insgesamt etwa 37 Prozent am HVPI der Eurozone auf sich vereinen. Selbst wenn man diesen „relativen“ Aspekt vernachlässigt, ist aber kaum damit zu rechnen, dass es der EZB in der gegenwärtigen Situation gelingen könnte, auch mit einer noch so expansiven Geldpolitik die Inflationsrate kurzfristig auf ein Niveau von zwei Prozent anzuheben. Was bleibt, ist aber der von der Staatsschuldenkrise ausgehende Druck auf die EZB: Sinkende Inflationsraten oder gar Deflation, damit einhergehende steigende Realzinsen sowie ein geringes (weiter sinkendes) Wirtschaftswachstum drohen, die Verschuldungsquoten weiter ansteigen zu lassen und damit (wieder) zunehmende Unsicherheit an den Märkten (für Staatsanleihen) auszulösen.[3] Zugleich ergeben sich immer mehr Zweifel, ob die so motivierte Geldpolitik noch zum Mandat der EZB passt.

Fußnoten

[1] EZB: Monatsbericht 11/2014, S. 54-70.

[2] Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Für Stetigkeit – gegen Aktionismus. Jahresgutachten 2001/2002. Stuttgart 2001.

[3] Vgl. hierzu auch den früheren Blog-Beitrag

- Die Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Schlimmer geht immer! - 1. Februar 2024 - Der Brexit und das Vereinigte Königreich

Drei Jahre danach - 8. Januar 2024 - Wie geht es weiter mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt? - 20. August 2022

Ganz hervorragende Zusammenfassung der Argumente für und gegen eine Inflationsrate größer Null! State of the Art! Und brillante Schlussfolgerung: Eine Zielinflationsrate macht in der Tat nur dann Sinn, wenn man sie öfters mal ändert!