Seit die Schuldenkrise in Europa Ende 2009 offen ausgebrochen ist, kennen Regierungen und Notenbanken keine Tabus mehr. Die Liste der beklagenswerten Verfehlungen ist lang. Wort- und Vertragsbrüche haben Konjunktur. Die Wirtschaftspolitik befindet sich in beklagenswertem Ausnahmezustand. Ob Bruch des Bailout-Verbotes, Staatsfinanzierung durch die EZB, Bestandsschutz für Großbanken oder die Erpressbarkeit durch Finanzindustrie und Pleitestaaten – die ordnungspolitische Seele wird über alle Maßen strapaziert.

Die Ursachen der Schuldenkrise sind vielfältig und wurden in diesem Blog vollkommen zu Recht stark kritisiert. Viele Dinge haben ihren Platz in der Entstehungsgeschichte der Staatsschuldenkrise: Da gibt es seit Jahrzehnten eine Schuldenpolitik, mit der eine Wohlstandsillusion aufgebaut wurde. Da waren die faulen Assets der Banken, die im Zuge der Krise zu erheblichen Teilen in die Bücher der Staaten transferiert wurden. Aber da ist auch noch immer – insbesondere in den USA – der Versuch, strukturelle Probleme durch Konjunkturprogramme zu kurieren. Es bleiben erhebliche Zweifel, ob die erforderliche Bereitschaft zur grundsätzlichen Korrektur der Fehler, die in die Krise geführt haben, vorhanden ist. Daher liegt es nahe, bei der Haushaltssanierung künftig weniger auf gute Absichten und politische Versprechen zu setzen, sondern den Finanzmärkten mehr Verantwortung zu übertragen. Tatsächlich zeigt sich derzeit in Europa, dass unter dem Druck der Märkte in den Krisenländern Entscheidungen getroffen werden, die vorher kaum denkbar waren. Um es mit der Terminologie des Stabilitätspaktes zu sagen: Der korrektive Arm der Märkte ist intakt. Aber wie steht es um den präventiven Arm?

Ökonomen hatten auf das Konzept effizienter Märkte gesetzt und erwartet, dass unsolide Finanzpolitik von den Kapitalmarktakteuren abgestraft wird. Steigende Risikoprämien – so war die Erwartung – würden die ausgabefreudigen Politiker zu mehr Disziplin zwingen und aufziehende Schuldenkrisen damit im Keim ersticken. Diese Erwartung wurde bitter enttäuscht. Zwar ist die disziplinierende Wirkung von Finanzmärkten nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, aber es ist in hohem Maße fraglich, ob die Wirtschaftspolitiker frühzeitig und in der richtigen Dosierung das erforderliche Feedback von den Märkten bekommen.

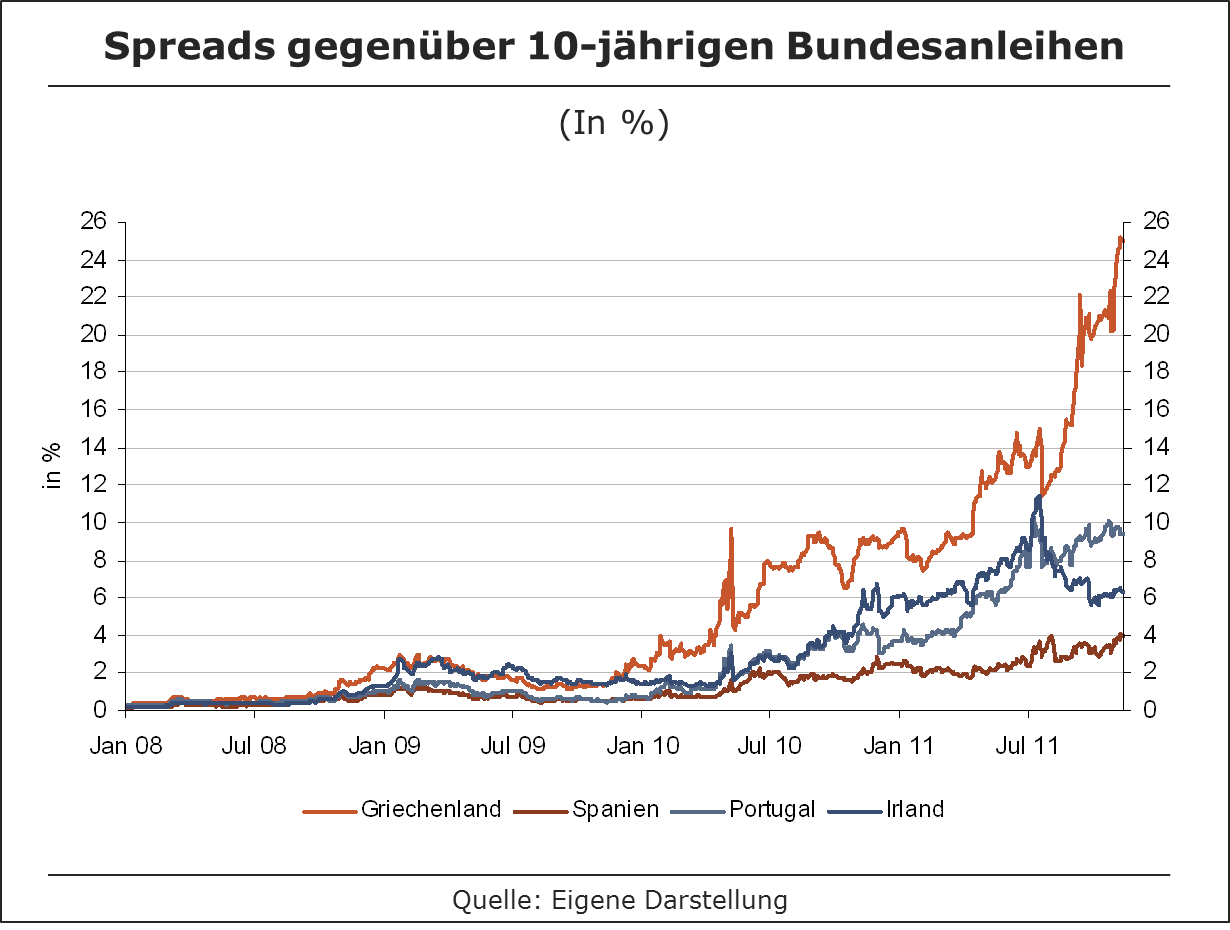

Wo waren im Vorfeld der Krise die Risikoaufschläge, die das Risiko eines Zahlungsausfalls bei griechischen Staatsanleihen halbwegs korrekt abbilden? Sie waren faktisch nicht vorhanden. Und das zu einer Zeit, als der Schuldenstand die Marke von 100% des BIP längst überschritten hatte und als die – heute massiv beklagte – griechische Mentalität beim Umgang mit Statistiken längst bekannt war. Wo waren die Warnsignale der Märkte für den Schuldenstand Italiens und den Politikstil Berlusconis? Die Warnungen kamen erst, als das Kind bereits im Brunnen lag. Und nun gehen die Finanzmärkte mit den betreffenden Ländern just zu dem Zeitpunkt besonders hart ins Gericht, in dem seit Langem dringend erforderliche wirtschaftspolitische Reformen (wie z.B. Ausgabenkürzungen, Anhebung Renteneintrittsalter) angestoßen werden. Verschärft wird die Situation von Ratingagenturen, die in der Sache zwar richtige Herabstufungen vornehmen, die aber nicht erklären, dass sie damit insbesondere die eigenen Versäumnisse der Vergangenheit korrigieren.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Doch nicht nur in Europa fielen und fallen die Urteile der Märkte schief aus. Wo sind die Risikoprämien, die das amerikanische Schuldeninferno geißeln? Wo wird bei der Zinsentwicklung zum Ausdruck gebracht, dass der Schuldenweltmeister Japan wohl kaum noch als „sicherer Hafen“ gelten kann? Und sind Deutschlands Staatsfinanzen tatsächlich über jeden Zweifel erhaben, wie es die Niedrigstzinsen über das gesamte Laufzeitenspektrum suggerieren? Ein Schuldenstand von rund 80% des BIP in Kombination mit den absehbaren (auch demographischen) Lasten sollte nachdenklich stimmen.

Selbstverständlich gibt es Argumente, mit denen all diese Merkwürdigkeiten prinzipiell erklärt werden können. So wird seit einiger Zeit das Argument herumgereicht, Risikoaufschläge in der Eurozone habe es vor Ausbruch der Krise nicht gegeben, weil die Märkte korrekt antizipiert hätten, dass das Bailout-Verbot im Ernstfall missachtet würde. Diese These wirkt jedoch nachträglich konstruiert, denn warum sind dann die Risikoaufschläge gerade in dem Moment in die Höhe geschossen, als der Bailout zur Realität wurde? Da passt etwas nicht zusammen.

Für die USA und für Japan kann argumentiert werden, dass die Preise auf den Anleihemärkten von den Notenbanken manipuliert werden. Tatsächlich sind sie das, und dennoch finden Japan und die USA selbst zu diesen manipulierten Konditionen Käufer für ihre Staatsanleihen. Offenkundig nehmen die Käufer das Gefahrenpotential in diesen Ländern nicht angemessen wahr. Sogar die EZB greift durch ihre Anleihekäufe in die freie Preisbildung ein. Daraus ergibt sich ganz nebenbei die Erkenntnis, dass auch die Kontrolle der Wirtschaftspolitik durch die Finanzmärkte nicht hieb- und stichfest ist – und zwar unabhängig von der Frage, ob Märkte übertreiben oder nicht. Genau wie der Stabilitäts- und Wachstumspakt außer Kraft gesetzt wurde, als eine Sanktionierung der Fiskalsünder dringend nötig gewesen wäre, können (willkürliche) Eingriffe der Notenbanken dem Sanktionsmechanismus der Finanzmärkte den Boden entziehen.

Dass Märkte übertreiben, ist spätestens seit Robert Shillers „Irrational Exuberance“ eine Binsenweisheit. Ungereimtheiten der Kapitalmärkte werden bewusster wahrgenommen. Aktien-, Immobilien- und Rohstoffblasen bestätigen Shillers These immer wieder. Daumenregeln, Herdentrieb und eine Reihe psychologischer Faktoren können zu Irrationalitäten an den Finanzmärkten führen. Damit aber nicht genug. Übertreibungen werden regelmäßig auch durch individuell rationales Verhalten der Finanzmarktakteure verstärkt. Im Sinne der traditionellen Theorie werden Abweichungen vom fundamental gerechtfertigten Wert eines Wertpapiers rasch abgebaut, weil die Akteure auf diese Weise Gewinne mitnehmen können. In der Praxis wird aber nicht nur auf den fundamentalen Wert geschaut, vielmehr spielen Erwartungen über das Verhalten der übrigen Marktteilnehmer eine wichtige Rolle. Wird erwartet, dass eine Blase noch größer wird, dann bleiben die Akteure im Markt investiert und versuchen, erst kurz vor dem Platzen der Blase zu verkaufen. Da diese Strategie dem Einzelnen, nicht aber allen gleichzeitig gelingen kann, sind Börsenturbulenzen vorprogrammiert. Aus der Charttechnik abgeleitete Börsenweisheiten wie „The trend is your friend“ oder „Greife nie in ein fallendes Messer“ verstärken die Neigung, nicht sofort zu handeln, wenn Kursübertreibungen identifiziert sind.

Destabilisierend wirken auch bestimmte Anreizstrukturen im Finanzsektor: Wer Erfolge auf Monats- oder Quartalsbasis vorweisen muss, kann sich kaum gegen den Markt stellen. Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Portfoliomanager, der die IT-Blase um die Jahrtausendwende rechtzeitig als Blase erkannt und den Markt gemieden hat, der hat zwar im Nachhinein Recht gehabt, aber dafür wegen zwischenzeitlich verheerender Underperformance sehr wahrscheinlich keinen Arbeitsplatz mehr. Es weht ein Hauch von Gefangenen-Dilemma.

Zurück zur Schuldenkrise. Gemäß dem Konzept der informationseffizienten Finanzmärkte ist es nur schwer vorstellbar, dass die Zinsen für Staatsanleihen aus Italien, Spanien & Co. momentan zu hoch sind. Wäre die Lage in diesen Ländern besser, als es in den Risikoprämien zum Ausdruck kommt, dann würden sich ja leicht Investoren finden, die Staatsanleihen mit Kusshand in ihre Depots nehmen. Dass dies nicht so ist, dürfte – neben den bereits beschriebenen Aspekten – im aktuellen Umfeld daran liegen, dass Anleihen der Krisenländer kategorisch gemieden werden. Welcher Finanzprofi möchte sich nach den schmerzlichen Erfahrungen der letzten Jahre erneut die Finger verbrennen und seinen Kunden im Schadenfall Rechenschaft ablegen müssen? An ausgiebiger Berichterstattung durch die Medien über die – tatsächlichen oder vermeintlichen – Probleme der Krisenländer hat es jedenfalls nicht gemangelt. Die Anleihen sind deshalb einfach zu heiß.

Auch im Finanzsektor gibt es Mode-Erscheinungen. Ich erinnere noch genau, wie gering das Interesse am Thema Staatsverschuldung in den Jahren 2000 bis 2005 war. Damals war der Finanzsektor berauscht von den Möglichkeiten der Globalisierung, vom Turbowachstum der Weltwirtschaft. Der Hinweis auf Fehlentwicklungen bei den öffentlichen Finanzen hat abseits der überschaubaren Gruppe der Bankvolkswirte bestenfalls für Achselzucken gesorgt. Und heute, wo das Schuldenthema in Mode ist, wird hinter jeder Ecke der Weltuntergang vermutet. Wo bleibt das Augenmaß?

Dies alles wäre nicht so schlimm, wenn die Weltwirtschaft seit 2008 nicht permanent am Abgrund stände und jede Übertreibung bzw. jede sich selbsterfüllende Prophezeiung zum wirtschaftlichen Totalschaden führen kann. Es ist momentan nicht die Zeit, in der „trial and error“ ein brauchbares Verfahren darstellt.

Fazit

Die Finanzmärkte haben sich beim „Management“ der Schuldenkrise erneut nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Effizient verarbeitet wurden an den Finanzmärkten zuletzt eher Emotionen als Informationen. Für die Bewältigung der Schuldenkrise bedeutet dies, dass es zwei Großbaustellen gibt: Eine politische Baustelle, weil die Politik das Schuldendesaster maßgeblich zu verantworten hat und beim Versuch, die Krise einzudämmen, durch Wort-, Vertrags- und Vertrauensbrüche einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Zudem gibt es eine Finanzmarkt-Baustelle, weil die Märkte ihrer Frühwarn- und Disziplinierungsfunktion nicht ordentlich nachgekommen sind und nun durch übertriebene Reaktionen Panik auslösen, die in sich selbsterfüllenden Prophezeiungen enden können. Die alte Börsenweisheit „Der Markt hat immer Recht“ gehört jedenfalls in die Mottenkiste.

Es gibt keinen Königsweg für die Kontrolle der öffentlichen Finanzen. Weder der Staat noch die Märkte haben in der Vergangenheit überzeugende Ergebnisse geliefert. Deshalb wird in diesen Monaten fieberhaft nach neuen Wegen gesucht. Manches hat vorübergehenden Charakter, manches soll dauerhaft etabliert werden. Als (vermeintliche) Auswege werden u.a. Eurobonds, eine „Europäische Wirtschaftsregierung“ oder die EZB gehandelt. Nicht alles klingt sympathisch, nicht alles erfolgversprechend. Und ein Problem wird dabei kaum adressiert: Dass prinzipiell gute Ideen nur dann auch gute Ergebnisse liefern, wenn Regeln wieder eingehalten werden. In Politik und Wirtschaft Verlässlichkeit wieder herzustellen ist deshalb die eigentlich Aufgabe, wenn es um die nachhaltige Überwindung der Schuldenkrise geht. Bis dahin wird vermutlich immer wieder die EZB einspringen, wenn Panik an den Märkten zu stoppen ist.

Hinweis: Jörn Quitzau hat jüngst zusammen mit Norbert Walter das Buch „Wer soll das bezahlen? Antworten auf die globale Wirtschaftskrise“ verfasst. Er betreibt den Blog „Fußballökonomie“.

- (Kurz)Podcast

Eurobonds: Chancen und Risiken - 19. Februar 2026 - Gastbeitrag

Nach den Grönland-Zöllen

Fokus auf die FED - 27. Januar 2026 - (Kurz)Podcast

Mileis Reformexperiment

Die Erfolgsgeschichte geht weiter - 6. September 2025

Zwar eine differenzierte Sicht, dennoch ein „aber“: Manche vermeintliche Ungereimtheit dürfte sich auflösen, wenn man sich – vereinfacht formuliert – vom Homo oeconomicus löst und stattdessen den Homo agens verwendet. Darüber hinaus haben wir es angesichts der Politisierung der Finanzmärkte, der umfassenden Regulierung, die nicht zuletzt von den Finanzinstituten selbst bestimmt wird, und eines staatlichen Geldsystems nicht mit (freien) Märkten, sondern eben mit politisierten Märkten zu tun. Auf freien Märkten mit einem freien Geldwesen würde es weder diese Krise noch diese Reaktionen der Marktteilnehmer geben.

Welches Wissen über die Zukunft ist denn „richtig“?

Das in den Einschätzungen an den Märkten zustande kommt, oder das, was in der Folge der politischen Ökonomie als „richtig“ angesehen werden soll?

Bislang gibt es kein a-priori richtiges Wissen, glücklicherweise, das zutreffende Ergebnis muss in einem Suchverfahren ermittelt werden. Und in diesem Suchverfahren stellen die (Finanz-) Märkte ein mit scharfen Korrekturmechanismen ausgestattetes System dar. Märkte bestrafen umgehend „falsche“ Einschätzungen, durch Verluste, und lösen schnelle Anpassungsreaktionen aus, was auch kurzfristige Über- und Untertreibungen beinhaltet, sich aber immer wieder schnell einpegelt.

Falsche Einschätzungen im politischen Bereich werden erst dann korrigiert, wenn die ideologieschwangeren Glaubenssätze/ Egos der Politik überwunden sind. Und falsche Mentalitäten halten sich lange – über Jahrhunderte, wie bei der Judenverfolgung vom Mittelalter bis zum NS-Deutschland. Die Rationalität dieses Verfahrens ist daher keinesfalls höher.

Die Finanz-Märkte sind zwar Akteure beschränkter Rationalität, aber weder die Verursacher des dotcom.crash noch des housing-bubble wieder der sovereign-debt-crisis. Im Gegensatz zur öffentlichen Meinung sind die Finanzsektoren hoch reguliert. Zwar besitzt auch der Politikbereich verfassungsmäßige Schranken, aber der Schutz der Freiheit durch die deutsche Verfassung und deren Exegeten (BVerfG) ist eher schwächlich.

Es wird übersehen, dass die politischen Markteingriffe die auftretenden Krisen verlängern und vertiefen; nicht nur in Japan, dass seit den 90er Jahren unter zuviel Politik leidet. Durch die exorbitante Ausweitung des Staatssektors wurde aus einem Börsencrash erst die mehr als 10 Jahre dauernde „Große Depression“. Wohingegen die Nicht-Politik in den USA nach Ende des WK 1 eine schnelle Erholung – in 2 Jahren – erlaubte, die dann sogar in den Boom der 20er Jahre überleitete. Und die Streichung von Regulationen (Kriegs-Bewirtschafts-Vorschriften in den USA wie in D) nach dem zweiten Weltkrieg ermöglichte eine unglaublich schnelle Erholung – ein „Wirtschaftswunder“.

Die Such- und Anpassungsflexibilität der freien Märkte ermöglichte einen schnellen Aufschwung im Westen; die Regionen mit umfassender politischer Regulierung fielen dagegen weit zurück. Diese Kritik kommt bei dem Autor leider zu kurz.