Seit dem Ausbruch der Finanzkrise ist im Bereich Geldpolitik kaum noch etwas so, wie es früher einmal war. Bereits Anfang 2008 kam es zur zinspolitischen Wende in den USA, in deren Folge der Leitzins von der FED bis auf nahezu null Prozent gesenkt wurde. Die Bank of England folgte dieser Politik mit geringem zeitlichen Abstand. Im Gegensatz dazu erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) noch am 3. Juli 2008 ihren Leitzins, da die Finanzkrise aus ihrer Sicht überwunden schien und nun Inflationsgefahren für das Eurowährungsgebiet eine größere Bedeutung bei ihrer Entscheidungsfindung einnahmen. Doch bereits drei Monate später schloss sich die EZB vor dem Hintergrund der Lehman-Pleite und den damit verbundenen Wirkungen im Bankensystem den allgemeinen Leitzinssenkungen an. Als Reaktion auf den weitgehenden Zusammenbruch des Interbankenmarktes ging die EZB ferner dazu über, ihre Refinanzierungsgeschäfte in Form von Mengentendern mit unbegrenzter Zuteilung und nicht mehr als Zinstender durchzuführen. Dies hat bis heute zur Konsequenz, dass sich die Banken in jedem beliebigen Umfang zu dem jeweils geltenden Leitzins bei der EZB refinanzieren können. Darüber hinaus reduzierte die EZB – insbesondere im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise – die Anforderungen an diejenigen Wertpapiere, die von den Banken als Sicherheit für die Refinanzierung bei ihr hinterlegt werden müssen.

Die geldpolitische Strategie der EZB besteht – im Grundsatz – darin, über ihren Leitzins den Geldmarktzins EONIA (Euro Overnight Index Average) zu beeinflussen. Dies geschieht über kurzfristige Kredite der Notenbank an Geschäftsbanken, die durch Hinterlegung oder Verpfändung von risikolosen Wertpapieren bei der Notenbank abgesichert werden. Der Leitzins entspricht dabei dem Zins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte, den die EZB für ihre Kredite fordert. Bis zur Finanzkrise bestand das Hauptinstrument der EZB normalerweise aus Refinanzierungsgeschäften mit einer Laufzeit von einer Woche. Sie wurden bis April 2008 ausschließlich ergänzt durch Geschäfte mit dreimonatiger Laufzeit. Seit dem 23. Juni 2009 hat die EZB den Banken zudem Refinanzierungsmittel für die Dauer von einem Jahr bereitgestellt. Damit wurden die bisherigen Zeiträume von einer Woche, einem, drei und sechs Monaten nochmals deutlich ausgeweitet. Ihren bisherigen Höhepunkt fand diese Entwicklung mit den beiden Zuteilungen am 22. Dezember 2011 und am 1. März 2012 („Dicke Berthas“), bei denen den Banken ein Volumen von insgesamt rund 1000 Mrd. Euro für eine Laufzeit von drei Jahren, einem Zins von einem Prozent und gegen Sicherheiten von zum Teil zweifelhafter Qualität zur Verfügung gestellt wurde (vgl. hierzu auch Abbildung 4). Obgleich die (vorzeitige) Rückzahlung eingesetzt hat, befindet sich ein großer Teil dieser Zuteilungen weiterhin im Markt.

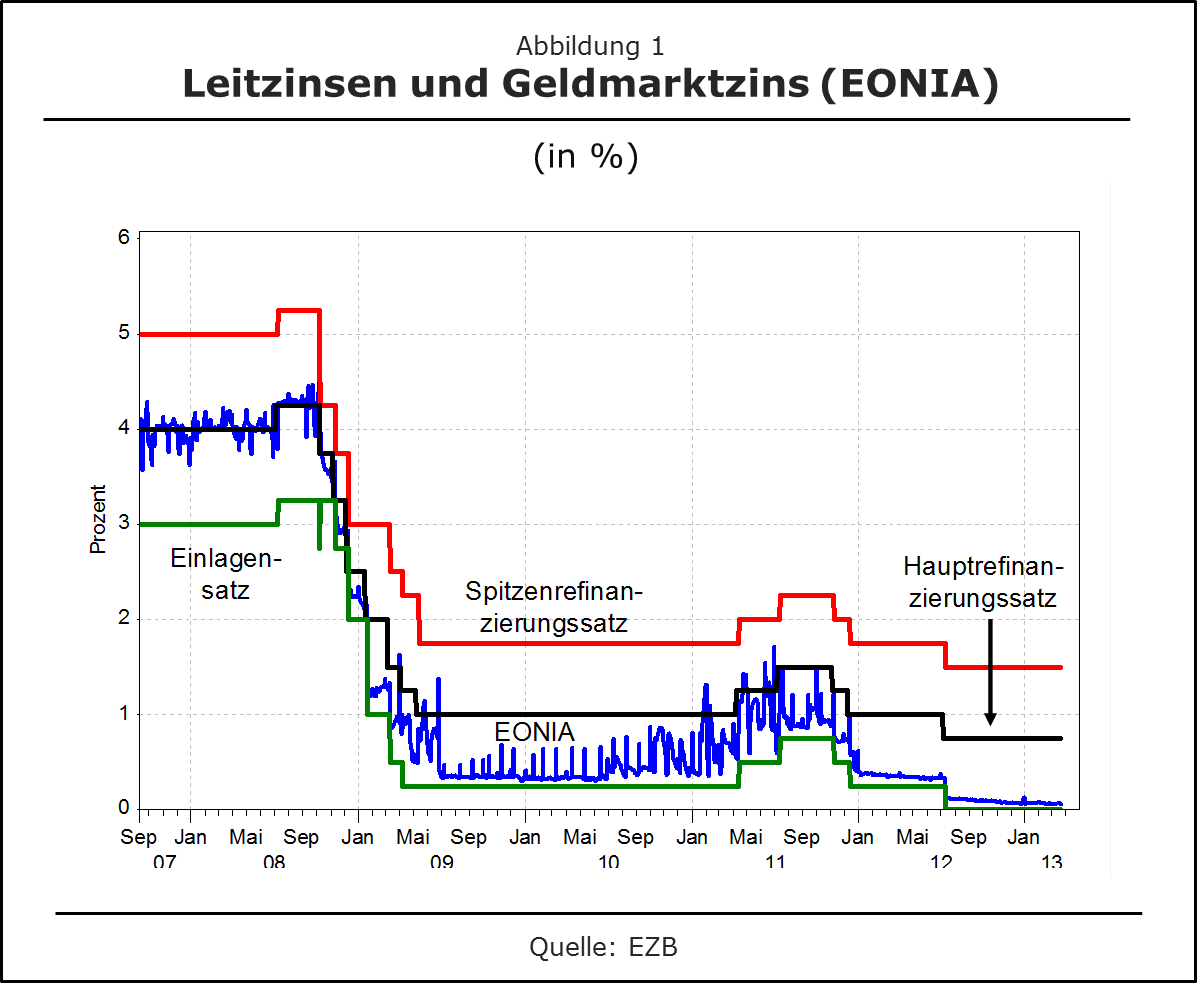

Darüber hinaus können Geschäftsbanken auf eigene Initiative „über Nacht“ eine Spitzenrefinanzierungsfazilität in Anspruch nehmen, für die allerdings ein höherer Zins als derjenige für Hauptrefinanzierungsgeschäfte gefordert wird. Der Spitzenrefinanzierungssatz stellt damit eine Obergrenze für den Tagesgeldzins dar, da eine Bank zu diesem Satz jede gewünschte Menge an fehlenden Mitteln bei der EZB aufnehmen kann. Auf der anderen Seite bietet sie den Geschäftsbanken aber auch eine kurzfristige Anlagemöglichkeit für überschüssige Finanzmittel – die Einlagenfazilität. Der entsprechende Einlagensatz liegt dabei unter dem Zins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Bis zum Beginn der Finanzkrise betrug die Spanne zwischen Einlagensatz und Spitzenrefinanzierungssatz zwei Prozentpunkte. Diese Zusammenhänge veranschaulicht Abbildung 1. Man sieht ferner, dass bis zum Oktober 2008 der Tagesgeldsatz stets in unmittelbarer Nähe des Zinses für Hauptrefinanzierungs-geschäfte lag und somit das Steuerungsziel der EZB erreicht wurde.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Mit Wirkung vom 9. Oktober 2008 verringerte die EZB den Korridor zwischen dem Einlagensatz und dem Spitzenrefinanzierungssatz von zwei Prozentpunkten auf einen Prozentpunkt. Seit dem 21. Januar 2009 galt dann zunächst wieder die ursprüngliche Spanne, die dann allerdings ab dem 13. Mai 2009 erneut reduziert wurde – nun auf 1,5 Prozentpunkte. Mit der Verengung des Korridors verfolgte die EZB das Ziel, den Satz für die Spitzenrefinanzierung zu senken, um so die jederzeitige Liquiditätsversorgung der Kreditinstitute zu verbilligen.

Seit Oktober 2008 lag der Tagesgeldsatz allerdings immer häufiger – zum Teil deutlich – unterhalb des Zinses für Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Der Grund hierfür ist, dass die Banken im Rahmen der unbegrenzten Refinanzierungsgeschäfte mit der EZB reichlich Liquidität aufnahmen, um im Bedarfsfall nicht von anderen Banken abhängig zu sein. Diese Liquidität haben sie dann wiederum zum Einlagensatz bei der EZB angelegt (siehe Abbildung 2), was den Tagesgeldsatz in die Nähe des Einlagensatzes fallen ließ. Durch die Verengung der Spanne zwischen Einlagen- und Spitzenrefinanzierungssatz wurde diese Entwicklung noch begünstigt, betrug der Abschlag des Einlagensatzes doch nur 0,5 Prozentpunkte. Vor diesem Hintergrund ist auch die Rückkehr zur ursprünglichen Spanne im Januar 2009 zu sehen. Hierdurch wollte die EZB den Anreiz für Banken mindern, aufgenommene Liquidität bei ihr wieder anzulegen. Vielmehr sollte durch den höheren Abschlag von einem Prozentpunkt der Interbankenmarkt wieder belebt werden. Im Ergebnis sank aber der Tagesgeldsatz ab Februar 2009 noch deutlicher unter den Wertpapierpensionssatz und das Ziel, über den Leitzins den Tagesgeldsatz zu beeinflussen, wurde deutlich verfehlt. Möglicherweise kam es auch aus diesem Grund im Mai 2009 zu einer erneuten Verengung der Spanne. Nachdem die Einlagen bei der EZB Mitte 2012 einen Rekordwert von fast 800 Mrd. Euro ereichten, setzte die EZB den Einlagenzins am 5. Juli 2012 auf null Prozent herab. Zunächst führte dies – wie Abbildung 2 zeigt – nur zu einer Umschichtung vonseiten der Banken zwischen der Einlagenfazilität und den Überschussreserven ohne deutliche Gesamtwirkung. In der jüngeren Vergangenheit sank die Geldhaltung der Banken bei der EZB allerdings deutlich – sie liegt allerdings immer noch über dem Niveau bei der Lehman-Pleite und dem Beginn der Staatsschuldenkrise.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Liegt eine größere Differenz zwischen dem Tagesgeldsatz und dem Leitzins, muss die EZB ferner ihr Konzept überdenken und sich fragen lassen, welchen Zins sie letztlich steuern will. Dabei ist auch der Drei-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ins Gespräch gekommen, weil die EZB in letzter Zeit bei der Kommunikation ihrer Geldpolitik auf die Entwicklung dieses Zinssatzes besonders hingewiesen hat. Er besitzt auch eine erhebliche Bedeutung, weil er in vielen Fällen die Basis für variable Hypotheken bildet. Der Euribor sank von 5,4 Prozent im Oktober 2008 auf 1,96 Prozent im Februar 2009 und entsprach zu diesem Zeitpunkt fast genau dem Leitzins. Abbildung 3 zeigt diese Entwicklung. Obwohl die EZB gerne auf diese Entwicklung verweist, um den Einfluss der Leitzinssenkungen auf die Märkte zu belegen, widerspricht sie einer Strategieänderung. Möglicherweise ist der Blick auf und die Entwicklung des Euribor aber auch vor dem Hintergrund eines zunehmend größeren Anteils an längerfristigen Refinanzierungsgeschäften zu sehen.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Sinken die Leitzinsen jedoch auf oder nahe null Prozent, so greifen die traditionellen geldpolitischen Maßnahmen nicht mehr. Im Rahmen der Offenmarktpolitik bedeutet dies den Übergang von den bisher üblichen Refinanzierungsgeschäften, die den Kreditspielraum der Geschäftsbanken beeinflussen, etwa zu Wertpapiergeschäften (auch) mit privaten WirtschaftsÂsubjekten und institutionellen Anlegern (Nicht-Banken). Auf diese Weise kann man die GeschäftsÂbanken – möglicherweise, um eine befürchtete Kreditklemme auszuschließen – umÂgehen und versuchen, die Liquidität (im privaten Bereich) unmittelbar zu beeinflussen. Deshalb spricht man auch von „quantitativer Lockerung“ (quantitative easing) der Geldpolitik. OffenmarktÂgeschäfte können dabei mit einer Vielzahl von Wertpapieren durchgeführt werden, die sowohl dem Geld- als auch dem Kapitalmarkt zuzuordnen sind.

Davon ausgeschlossen ist in der Europäischen Währungsunion allerdings der unmittelbare Erwerb von Staatsschuldtiteln mit dem primären Ziel der Finanzierung staatlicher Budgets. Gleichwohl hat die EZB im Rahmen der Staatsschuldenkrise Staatsschuldtitel von Krisenländern in Höhe von 209 Mrd. Euro gekauft. Die damit verbundenen Liquiditätswirkungen wurden zwar nach Aussage der EZB durch kompensierende geldpolitische Maßnahmen sterilisiert. Doch selbst wenn dies zutrifft, bleibt als gravierende Kritik, dass die EZB im Rahmen dieser Politik höchst zweifelhafte „Sicherheiten“ entgegengenommen hat.

Da die Wirkungen einer solchen quantitativen Lockerung jedoch weitgehend unbekannt sind, schlugen Ökonomen wie W. Buiter und G. Mankiw (in diversen Blogs) als Alternative negative Leitzinsen vor. Für einen Kredit bei der Notenbank über 100 Geldeinheiten müsste die Bank dann – etwa bei einem Leitzins von minus fünf Prozent – nur noch 95 Geldeinheiten zurückzahlen. Diese spezielle Variante der traditionellen Geldpolitik würde zwar auf der einen Seite dazu führen, dass die Kreditzinsen entsprechend weit fallen und damit realwirtschaftliche Investitionen möglicherweise lohnender würden. Auf der anderen Seite würde aber auch der Sparzins negativ werden und damit jeder Anreiz erlahmen, Geld bei der Bank anzulegen. Letztlich stünden keine Geldbeträge mehr zur Verfügung, die die Bank wiederum an Unternehmen und Haushalte ausleihen könnte. Diese Entwicklung versuchen Buiter und Mankiw durch verschiedene Varianten von „Strafsteuern“ auf Bargeldhaltung zu verhindern. Eine Variante – das sogenannte Schwundgeld – geht auf den deutschen Ökonomen Silvio Gesell zurück. Dabei verliert das Bargeld in bestimmten zeitlichen Abständen einen immer größeren Teil seines Wertes. Vorgeschlagen wurde diese Maßnahme von Gesell, um die UmlaufÂgeschwindigkeit des Geldes und damit die Nachfrage in der Wirtschaft anzukurbeln. Diese Variante kommt heute bereits zum Teil bei inoffiziellem Parallelgeld etwa in Form von Regionalwährungen zum Einsatz.[1] Andere Ausprägungen einer solchen Strafsteuer wären etwa ein Wechselkurs (ungleich eins) zwischen Bar- und Buchgeld oder eine zufällige Bargeldvernichtung, indem Geldscheine mit einer bestimmten Endnummer für ungültig erklärt werden. All diese Vorschläge sind zwar theoretisch denkbar, lassen sich aber wohl kaum im Rahmen der praktischen Geldpolitik umsetzen.

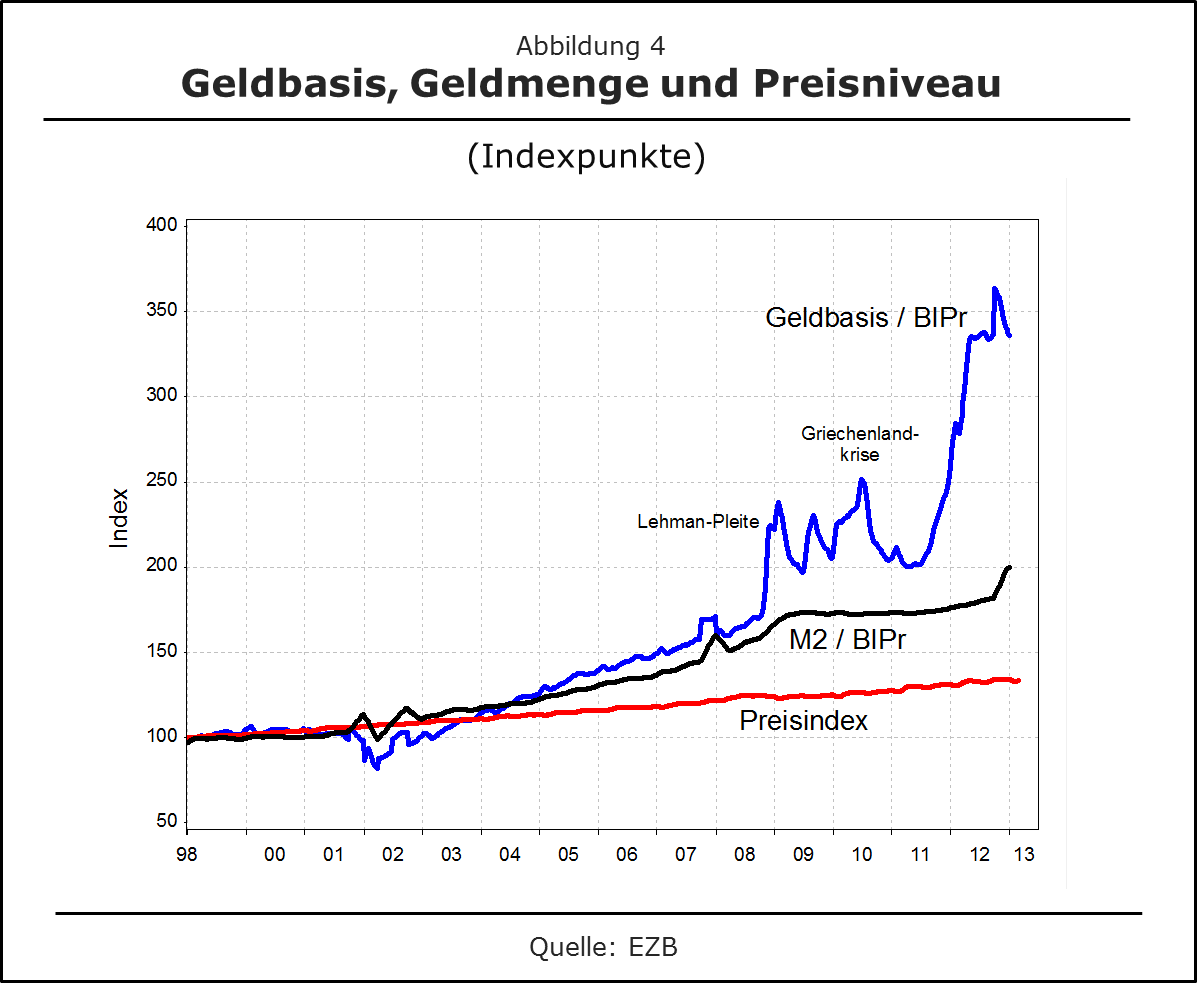

Sowohl die Leitzinssenkungen als auch die sonstigen (unkonventionellen) geldpolitischen Maßnahmen haben zu einer erheblichen Liquiditätsausweitung in den jeweiligen Ländern geführt. Diese Entwicklung belegt Abbildung 4 Â für die EZB. Sie zeigt auf der einen Seite den enormen Anstieg der von der EZB bereitgestellten Geldbasis, der sich bisher allerdings (noch) nicht auf die Geldmenge (M2) und das Preisniveau ausgewirkt hat.[2] Dies impliziert einen deutlichen Rückgang des Geldschöpfungsmultiplikators (m) und der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (V). Für die weitere Entwicklung insbesondere des Preisniveaus bzw. der Inflationsrate (Veränderungsrate des Preisniveaus) kommt es jedoch darauf an, ob diese neuen Werte dauerhafte oder temporäre Entwicklungen darstellen. Erreichen der Geldschöpfungsmultiplikator und die Umlaufgeschwindigkeit im nächsten Aufschwung wieder ihre Vor-Krisen-Werte, würde dies – ohne eine deutliche Reduktion der bereitgestellten Liquidität – einen Anstieg der Inflationsrate zur Folge haben. Die mit dem derzeitig vorhandenen Inflationspotenzial verbundenen Gefahren für die Preisniveaustabilität sind aber bei traditionellen Refinanzierungsgeschäften vermeintlich geringer, da die eher kurzfristig bereitgestellte Liquidität im Falle des Aufschwungs möglicherweise schneller wieder vom Markt genommen werden kann. Dies ist aber sowohl bei längerfristigen Refinanzierungsgeschäften, deren Anteil deutlich zugenommen hat, als auch bei längerfristigen OffenmarktÂoperationen (am Kapitalmarkt), wie sie jetzt von allen Notenbanken zunehmend durchgeführt werden, deutlich schwieriger. Hinzu kommt, dass selbst wenn die überschüssige Liquidität vom Markt genommen werden kann, damit ein deutlicher Anstieg des Zinsniveaus einhergeht. Dies wird aber sowohl aus konjunkturellen Gesichtspunkten und insbesondere vor dem Hintergrund der hohen staatlichen Verschuldung sowie den damit verbundenen Zinszahlungen kaum durchsetzbar sein. Es steht vielmehr zu befürchten, dass alle beteiligten Notenbanken in der Aufschwungphase sehr lange warten werden, bis man die geldpolitischen Zügel wieder anzieht, denn keine der beteiligten Notenbanken wird sich vorwerfen lassen wollen, den Aufschwung frühzeitig wieder abgewürgt zu haben.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

In den letzten Monaten war ferner zu beobachten, dass die bedeutenden Notenbanken versucht haben, über eine expansive Geldpolitik den jeweiligen Wechselkurs in Richtung einer Abwertung zu beeinflussen, um auf diese Weise expansive Nachfrageeffekte durch das Ausland auszulösen. In dem Maße, wie eine solche Strategie von allen Notenbanken verfolgt wird, also ein Abwertungswettlauf zustande kommt, bleiben die Wechselkursrelationen allerdings unverändert und ausschließlich die Inflationsraten werden sich gemäß der Geldmengenausweitung erhöhen. Abschließend erscheint bedenkenswert, dass alle Notenbanken gegenwärtig die (anhaltende) Krise mit genau der (expansiven) Geldpolitik zu bekämpfen versuchen, die zumindest eine der Ursachen für den Ausbruch der ursprünglichen Finanzkrise war.

Fußnoten

[1] Vgl. hierzu etwa Rösl, G., Regionalwährungen in Deutschland. Wirtschaftsdienst, Bd. 85, 2005, S. 182-190.

[2] Die Betrachtung von Geldbasis/BIPr und M2/BIPr resultiert aus der Quantitätsgleichung: M2 x V = BIPr x Preisniveau bzw. M2/BIPr x V = Preisniveau. V steht dabei für die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und BIPr für das reale Bruttoinlandsprodukt. Der Ausdruck Geldbasis/BIPr ist vor dem Hintergrund des Geldschöpfungsprozesses zu sehen: Geldbasis x m = M2. Dabei entspricht m dem Geldschöpfungsmultiplikator für die Geldmenge M2.

- Die Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Schlimmer geht immer! - 1. Februar 2024 - Der Brexit und das Vereinigte Königreich

Drei Jahre danach - 8. Januar 2024 - Wie geht es weiter mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt? - 20. August 2022

2 Antworten auf „Geldpolitik im Krisenmodus“