„Wäre die EU ein Staat, dann würde er wegen gravierender Demokratiemängel nicht die Aufnahmekriterien der EU erfüllen.“ (Martin Schulz)

Der Motor der europäischen Integration stottert. Neu ist das nicht. Krisen gab es seit den Römischen Verträgen immer wieder. Den Prozess der ökonomischen Integration konnten sie aber nie aufhalten. Es wurde weiter vertieft und erweitert, oft auf Teufel komm raus. Meist fehlte ein konkret vereinbarter Plan. Auch die politische Integration kam voran. Man hat sich zwar nie explizit auf einen konkreten Weg zu einer politischen Union geeinigt. Und dennoch gibt es sie faktisch. Die Mitgliedsländer, die Europäische Union und der EuGH schufen politische Realitäten. Oft waren sie nicht oder allenfalls dürftig demokratisch legitimiert. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Mitgliedsländer sind immer weniger bereit, Kompetenzen an die Europäische Union abzutreten. Der Brexit markierte eine Zeitenwende in der europäischen Integration. Manche Mitglieder wollen die Kontrolle über ihre Souveränität (teilweise) wieder zurück. Das BVerfG geht (noch) weniger weit. In seinem Urteil vom 5. Mai 2020 verlangt es in der EWU einen Nachweis für kompetenzgerechtes Verhalten der EZB. Die Europäische Union wird immer mehr zu einem Projekt auf Widerruf.

Heterogenitäten und Handlungsspielräume

Die Geschichte der europäischen Integration ging bisher so: Nationalstaaten sind die Wurzel allen Übels. Sie haben in der Vergangenheit unheilvolle Kriege ausgelöst, individuelle Freiheiten eingeschränkt und materiellen Wohlstand vernichtet. Wer in Europa dauerhaft Frieden, Freiheit und Wohlstand wolle, müsse die Nationalstaaten überwinden. Am besten wäre es, sie gingen in einer politischen Union auf. Dann könnten sie keinen großen Schaden mehr anrichten, militärisch, politisch, freiheitlich und ökonomisch. Die wirtschaftliche Integration sei ein adäquates Mittel neben vielen anderen, Europa politisch zu integrieren. Zuerst versuchte man es erfolglos mit interventionistischen Marktordnungen, später erfolgreicher mit wettbewerblichen Güter- und Faktormärkten. Die „Vier Grundfreiheiten“ sind der „acquis communautaire“. Er umfasst die Rechte und Pflichten, die für alle Mitglieder der Europäischen Union verbindlich sind. Davon kann nicht abgewichen werden. Das ist die Basis der Strategie der europäischen Integration.

Der intergrationspolitische Fahrplan der Europäischen Union ist auf den ersten Blick eher einfach gestrickt. Er basiert einerseits auf gemeinsamen Werten (Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte) und andererseits auf einer konvergenten wirtschaftlichen Entwicklung der Mitgliedsländer. Das mag zu Beginn der europäischen Integration noch gegolten haben. Die EWG der Sechs war ein relativ homogenes Gebilde, normativ und ökonomisch. Mit den vielen Erweiterungen in alle Himmelsrichtungen wurde die Europäische Union aber heterogener. Das normative Fundament diffundierte. Nicht mehr alle Mitglieder verstehen heute unter Rechtsstaat oder Demokratie das Gleiche. Es trifft auch für die wirtschaftliche Entwicklung zu. Die Mitglieder entwickeln sich ökonomisch auseinander. Krisen verstärken diese Entwicklung. Wachstum, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit unterscheiden sich national teilweise erheblich, von strenger ökonomischer Konvergenz keine Spur. Das hinterlässt auch politisch Spuren.

Die Mitglieder verfolgen heterogene Gesellschaftsmodelle („Vier Welten“ und mehr). In der Frage, wer die wirtschaftlichen Prozesse koordinieren soll, haben sie unterschiedliche Präferenzen. Die Angelsachsen setzen mehr auf den Markt, die Skandinavier stärker auf den Staat, die Kontinentaleuropäer vermehrt auf Korporatismus und die Südeuropäer eher auf die Familie (hier). Offenere Güter- und Faktormärkte begrenzen die nationalen (wirtschafts)politischen Handlungsspielräume. Der Wettbewerb der Systeme (Gesellschaftsmodelle) härtet die nationalen Budgetrestriktionen. Es ist zwar auch weiter noch vieles möglich, allerdings zeigen wettbewerbliche Märkte den politischen Akteuren die Preise der Alternativen klarer. Sie versehen sie mit Preisschildern. So ist etwa ein höherer Kündigungsschutz auch bei offenen Märkten weiter möglich. Allerdings müssen entweder die Produktivität steigen oder die Löhne sinken. Nur dann bleibt ein Land wettbewerbsfähig. Der europäische Binnenmarkt und die weltweite Globalisierung „entgrenzen“ nationale Wirtschaftspolitik. In einer solchen Welt ist es aber immer schwerer, alle Interessen unter einen Hut zu bringen.

Zentralisierung und Nationalstaat

Die Europäische Union ist auf einem gefährlichen integrationspolitischen Irrweg. Sie hat immer noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen, dass sich auch die europäische Welt heterogenisiert hat. Europa ist keine homogene Einheit mehr. Höchstwahrscheinlich war es das nie, allerdings heute sicher weniger denn je. Mit steigendem Wohlstand haben sich die individuellen und „kollektiven“ Präferenzen ausdifferenziert. Der Fall des Eisernen Vorhangs hat Mitgliedsländer in die Europäische Union gebracht, die auch politisch anders „sozialisiert“ wurden. Die (geographischen) Risse zeigen sich deutlich, wenn es etwa um staatliche Verschuldung, die Aufnahme von Flüchtlingen oder um Rechtsstaat und Demokratie geht. Aber auch in den Mitgliedsländern spreizen sich die Präferenzen auf. Die Regionen und Kommunen haben unterschiedliche Vorstellungen, politisch, ökonomisch und sozial. Es existiert in den Ländern ein „Flickenteppich“ von sich differenzierenden Präferenzen. Alles über einen Kamm zu scheren macht immer weniger Sinn.

Gleichzeitig hat die Europäische Union aber den integrationspolitischen Kurs der Zentralisierung verschärft. Die Institutionen der Europäischen Union – die Kommission, das Parlament und der EuGH – streben seit langem nach mehr politischer Macht. Und die Mitgliedsländer helfen dabei oft tatkräftig mit. Immer wieder erliegen sie der Versuchung, unliebsame Aufgaben auf die Europäische Union abzuschieben. Die letzten spektakulären Schritte waren der Euro und Schengen. Mit der EWU wurde die Geldpolitik zentralisiert, mit dem Schengen-Raum die Grenzhoheit auf die Europäische Union übertragen. Die Europäische Union ist aber kein Staat. Damit kommt es zu demokratisch heiklen Entwicklungen. Dieter Grimm, der ehemalige Richter am BVerfG bemängelt, die Europäische Union habe sich zur politischen Union entwickelt, ohne dass die Entscheidungsstrukturen dem entsprächen (hier). Demokratisch legitimierte Organe und Öffentlichkeit würden ausgeschlossen. Das Demokratiedefizit wachse sich zum Legitimationsdefizit der EU aus.

Das bleibt nicht ohne Konsequenzen für die Akzeptanz der Europäischen Union. Die Bürger suchen in einer volatilen Welt nach Schutz und Solidarität. In der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise und der Coronakrise hat sich gezeigt, dass die Europäische Union diesen Schutz nicht bieten kann. Allein die Nationalstaaten sind dazu in der Lage, die Nachfrage nach (sozialer, innerer und äußerer) Sicherheit und (sozialer) Gerechtigkeit zu befriedigen, wenn auch nur beschränkt. Die Europäische Union leidet unter Legitimations- und Solidaritätsdefiziten (hier). Die Mitgliedsländer werden darauf unterschiedlich reagieren. Populistische Bewegungen werden weiter an Boden gewinnen. Die einen werden ihre Loyalität gegenüber der Europäischen Union verringern. Andere werden ihren Widerspruch (BVerfG) lauter artikulieren. Wieder andere werden ermutigt, aus der Europäischen Union abzuwandern (Brexit). Die Mitgliedsländer werden wieder mehr Kontrolle über ihre Geschicke verlangen. Der Nationalstaat wird an Bedeutung gewinnen.

BVerfG und EuGH

Die Medien haben das Urteil des BVerfG vom 5. Mai 2020 über die Staatsanleihekäufe der EZB zu einem „Kampf der Gerichte“ – BVerfG versus EuGH – stilisiert. Bei Licht betrachtet geht es in dem Kampf um die Reste nationalstaatlicher Souveränität. Welche Rechte haben Vorrang in der Europäischen Union, das EU-Recht oder nationales Recht? Damit steht die Frage, wer in der Europäischen Union welche Kompetenzen hat, im Mittelpunkt. So gesehen, ist das Karlsruher Urteil ein „Subsidiaritätsurteil“. Es wird zwar an den Staatsanleihekäufen der EZB in der EWU aufgehängt. Die Aussagen gelten aber für die Europäische Union generell. Da die Europäische Union kein Staat ist, werden nationale Kompetenzen nur durch begrenzte Einzelermächtigungen an die Europäische Union übertragen. Die Mitgliedsstaaten sind die „Herren der Verträge“, der EuGH hütet sie. Der EuGH kann keine neuen eigenständigen Kompetenzen schaffen. Er kann bestehende allenfalls auslegen. Das letzte Sagen (Kompetenz-Kompetenz) haben aber die Mitgliedsstaaten.

In der EWU sind die Kompetenzen nur auf den ersten Blick klar geregelt. Nach den Verträgen ist allein die Geldpolitik von der nationalen Ebene auf die EZB verlagert. Alle anderen Wirtschaftspolitiken, eben auch die Fiskalpolitik, sind weiter in nationaler Hand. Damit scheint klar, welche Gerichte für welche Politikbereiche zuständig sind: Der EuGH für die gemeinsame Geldpolitik, die nationalen Verfassungsgerichte für die nationalen Fiskalpolitiken. So einfach sind die Dinge allerdings nicht. Monetäre Staatsfinanzierung ist der EZB zwar verboten, Offenmarktpolitik kann sie aber betreiben. Damit wirken sich geldpolitische Maßnahmen immer auch fiskalisch aus. Die EZB greift in nationale Kompetenzbereiche ein. Das lässt sich nicht vermeiden. Die Frage ist nur, wie weit darf sie dabei gehen. Mit der unorthodoxen neuen „fiskalischen“ Geldpolitik hat die EZB die Grenze überschritten. Das bestreitet der EuGH, das BVerfG vermutet es zwar, moniert es im Urteil aber nicht. Es will nur, dass die EZB einen Nachweis erbringt, dass seine Geldpolitik „verhältnismäßig“ ist, also die nationalen fiskalischen Zuständigkeiten nicht über Gebühr strapaziert.

Und die Sache ist noch komplizierter. Die EWU ist kein optimaler Währungsraum. Treten wirtschaftliche Ungleichgewichte auf, sind relative Preise nicht flexibel und Güter und Dienste aber auch Arbeit und Kapital nicht mobil genug, um sie zu beseitigen. Soll es nicht zu einem Kollaps der Währungsunion kommen, sind deshalb inter-regionale finanzielle Transfers notwendig. Da es aber keinen Eurostaat gibt, der einen solchen Finanzausgleich organisieren kann, muss die EZB den Retter in der Not spielen. Damit wird sie fiskalpolitisch (sehr) aktiv. Das fällt aber nicht in ihre Zuständigkeit. Sie greift in nationalstaatliche fiskalische Souveränität ein. Thomas Mayer hat es so formuliert: „Finanz- und Geldpolitik sind in dieser Währungsunion also verbunden wie siamesische Zwillinge.“ (hier) In den Verträgen sind aber solche Zustände verboten. Es gibt für Deutschland nur zwei logische Konsequenzen. Entweder es zieht sich aus allen Programmen der EZB zurück, die der direkten und indirekten Staatsfinanzierung dienen. Oder das deutsche Volk überträgt in einer Volksabstimmung die deutsche finanzpolitische Souveränität an die Europäische Union.

Take back control

Europäische Integration und nationale Souveränität harmonieren nicht immer. Europa ist ein Kontinent der Vielfalt. Alles über einen Kamm zu scheren, stößt auf nationale und regionale Widerstände. Der Brexit war die radikale britische Antwort auf zu viel Zentralisierung, eine „undemokratische“ Europäische Union und ein über britischem Recht stehender EuGH. Das jüngst Urteil des BVerfG zu Staatsanleihekäufen der EZB ist ein Appell, die Zentralisierung nicht zu überdehnen, die nationale Souveränität zu beachten und den Absolutheitsanspruch des EuGH nicht zu übertreiben. Der Widerstand gegen zentralistische Tendenzen ist allerdings kein Plädoyer gegen die Europäische Union. Es ist aber ein Weckruf an die europäische Politik, die vertikalen Kompetenzen in der Europäischen Union endlich klar zu regeln. Bisher sind sie oft kreuz und quer verteilt, manchmal stehen sie auch auf dem Kopf. Auf europäischer Ebene sollte nur entschieden werden, was einen Mehrwert für alle bringt. Das ist nicht wenig, aber weniger als gegenwärtig verwirklicht. Alles andere sollte wieder auf die nationale und lokale Ebene rückverlagert werden.

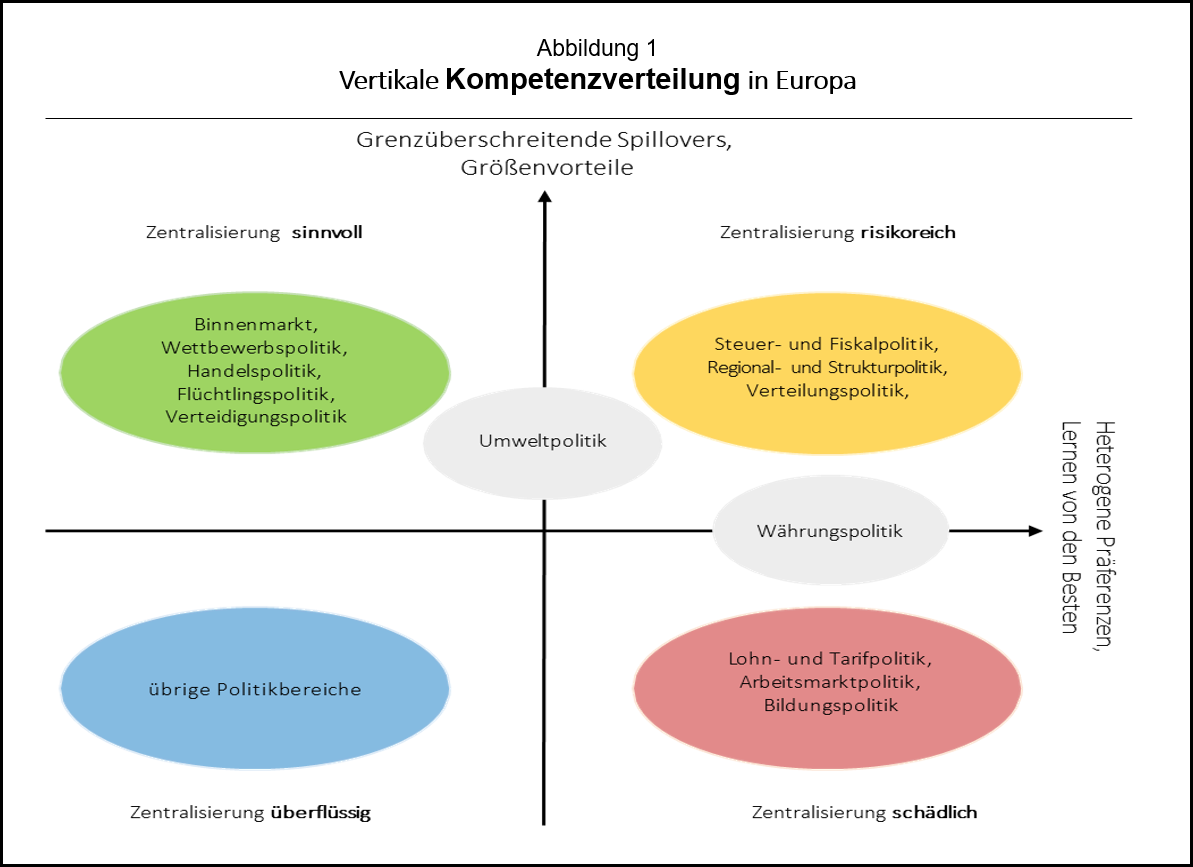

Die Antwort auf die Frage, welche Ebene in der Europäischen Union welche wirtschaftspolitischen Kompetenzen erhalten sollte, ist von Ökonomen schon lange theoretisch vorgespurt. Konkrete Anhaltspunkte liefert die Theorie des fiskalischen Föderalismus. Signifikante Größenvorteile und grenzüberschreitende Spillovers sprechen für zentrale Lösungen, heterogene Präferenzen und das Lernen von den Besten für dezentrale (hier). Auf nationale Souveränität lässt sich sinnvollerweise am ehesten verzichten, wenn die Mitglieder eher homogene Präferenzen haben und wirtschaftspolitische Aktivitäten über Ländergrenzen hinweg signifikant streuen. Das ist zweifellos beim Binnenmarkt, der Handelspolitik aber auch bei Flüchtlingsfragen der Fall. Auf allen anderen Feldern der Wirtschaftspolitik ist es entweder schädlich oder zumindest riskant, auf nationale Souveränität zugunsten der Europäischen Union zu verzichten. Das gilt im Übrigen auch für die EWU, zumindest dann, wenn sie nicht redimensioniert wird und weiter so heterogen bleibt wie bisher.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Diese Art der ökonomischen Analyse greift aber möglicherweise zu kurz. Die wachsende Heterogenität der Europäischen Union hinterlässt auch hier ihre Spuren. Es dürfte immer schwerer sein, sich mit allen Mitgliedern auf eine gemeinsame Kompetenzordnung zu einigen. Es macht deshalb viel mehr Sinn, wenn sich die Länder der Europäischen Union künftig nur an Projekten beteiligen, von denen sie sich einen Vorteil versprechen. Und die EU-Kommission agiert nur dort, wo nationale Regierungen glauben, dass sich ihr Land besser stellt, wenn sie auf nationale Kompetenzen verzichten. Nach welchen Regeln die Subclubs arbeiten würden, bliebe ihnen überlassen. Das ist auch der beste Weg, auf dem sich das beklagte gegenwärtige Demokratiedefizit in der Europäischen Union verringern ließe. Die Gefahr, dass Mitglieder die Europäische Union verlassen, wird geringer. Der Einfluss der Kommission würde schrumpfen, der des Rates nähme zu. Auch der EuGH verlöre seine exponierte Stellung. Mit einem flexibleren Europa würde sich der institutionelle Wettbewerb in Europa ändern. Es wäre vieles möglich, was der EuGH bisher verhindert hat.

Fazit

Der schmerzhafte Prozess des Brexit und das Urteil des BVerfG zu Staatsanleihekäufen sind die Zeichen an der Wand. Die europäische Integration ist an einem Wendepunkt. Hektisches Erweitern und zentralistisches Vertiefen sind als Strategie der Integration obsolet. Ihre Zeit ist abgelaufen. Wachsender Wohlstand heterogenisieren die Interessen von Bürgern und Ländern. Europa und die Welt sind volatiler geworden. Offene Märkte schränken wirtschaftspolitische Handlungsspielräume ein. Die Bürger suchen vermehrt Schutz und Sicherheit. Beides kann die Europäische Union nicht bieten. Finanz-, Euro-, Flüchtlings- und Coronakrise zeigen, helfen können nur Nationalstaaten. Die faktische Kompetenzordnung in der Europäischen Union mit ihrem zentralistischen Drall ist überholt. Sie muss auf den Prüfstand. Die neue (alte) Strategie heißt Subsidiarität, tatsächlich gelebt und nicht als totes Wort in Lissabon-Verträgen. Nur Projekte, die einen Mehrwert schaffen, sollten gemeinsam angegangen werden. Alles andere sollte auf nationaler und regionaler Ebene realisiert werden. Der Brexit und das jüngste Urteil des BVerfG sind Weckrufe, die bisherige Integrationsstrategie zu ändern und die Kompetenzordnung in der Europäischen Union auf neue (subsidiäre) Füße zu stellen.

Blog-Beiträge zum Nationalstaat:

Norbert Berthold: Der Nationalstaat – Ein Auslaufmodell? Regionen, Nationen und Überstaaten

Tim Krieger: Covid-19: Ein Requiem für den Nationalstaat

- De-Industrialisierung in Deutschland

Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025