„Die Europäische Währungsunion ist ein Spiel, bei dem 17 Länder hinter dem Geld der anderen her sind und am Ende zahlt immer Deutschland.“ (Norbert Berthold)

Europa ist in einer tiefen Krise. Der Euro kämpft ums Überleben. Die Staatsfinanzen sind zerrüttet, bei den einen mehr, bei anderen (noch) weniger. Einige Länder stehen vor der finanziellen Pleite. Wirtschaftlich driftet Europa auseinander. Die Länder wachsen unterschiedlich schnell. Vielen mangelt es an Wettbewerbsfähigkeit. Die Leistungsbilanzsalden divergieren. Kapital flieht in Scharen aus der Peripherie ins (deutsche) Zentrum. Die fiskalische Rettung verläuft chaotisch. Ein Gipfel jagt den nächsten. Die Politik agiert hilflos, die Märkte misstrauen ihr. Fiskalische Rettungsschirme sind löchrig wie Schweizer Käse. Die EZB ist bemüht, das Schlimmste zu verhindern, Tabubrüche pflastern ihren Weg. Und es herrscht wieder politischer Unfriede in Europa. Retter fühlen sich über den Tisch gezogen, die zu Rettenden von den Rettern entmündigt. Die wirtschaftliche und politische Integration steht auf dem Spiel. Der Euro hat Europa nicht geeint, er hat Europa gespalten. Ein alter Glaubenssatz scheint wieder aktuell: Währungsunionen mit wirtschaftlich heterogenen Ländern sind inhärent instabil.

Der empirische Befund

Ein politisch integriertes Europa mit möglichst vielen Mitgliedern ist das Ziel europäischer Politik. Die ökonomische Integration soll helfen, schneller zum politischen Ziel zu kommen. Ein europäischer Binnenmarkt mit offenen Güter- und Faktormärkten kann eine wirksame Hilfe sein. Ob auch eine einheitliche Währung hilft, die politische Integration zu forcieren, ist umstritten. Die Idee „one market, one money“ ist eine Schnapsidee. Uneinigkeit herrscht auch über die Schrittfolge von wirtschaftlicher und monetärer Integration. Ökonomisten und Monetaristen streiten seit langem darüber. Die Monetaristen wollen bei einer Währungsunion möglichst viele Länder mit dabei haben. Sie plädieren auch bei wirtschaftlich heterogenen Mitgliedern für eine einheitliche Währung. Es gilt das Prinzip Hoffnung. Das enge monetäre Korsett einer einheitlichen Währung homogenisiere die wirtschaftliche Entwicklung. Das sehen die Ökonomisten anders. Eine gemeinsame Währung sei nur stabil, wenn die Mitglieder wirtschaftlich nicht zu heterogen sind. Nur wenn sich die Länder wirtschaftlich nicht zu sehr unterscheiden, mache es Sinn, eine gemeinsame Währung einzuführen.

Es ist beiden – Ökonomisten und Monetaristen – klar, wirtschaftliche Heterogenitäten einer Währungsunion können einen Transferbedarf auslösen. Wirtschaftlich schwächere Länder werden von stärkeren finanziell unterstützt. Das kann aus Gründen der Solidarität oder Effizienz geschehen. Die Ökonomisten sind skeptisch. Sie glauben nicht an die wirtschaftlich homogenisierende Kraft einer gemeinsamen Währung. Deshalb wollen sie nur Länder in eine Währungsunion aufnehmen, die bereits wirtschaftlich ähnlich entwickelt sind. Das mindere die Gefahr, dass sich eine Währungsunion zu einer Transferunion entwickelt. Die Idee eines Kerneuropas ist die konsequente Weiterentwicklung dieses Gedankens. Auch aus diesen Gründen lehnten 62 Ökonomieprofessoren im Jahre 1992 die Einführung des Euro ab. Am Ende haben sich allerdings die Monetaristen durchgesetzt. Die Politik wollte möglichst viele Mitglieder in der Währungsunion. Italien, Irland, Portugal und Spanien wurden trotz großer ökonomischer Bedenken aufgenommen. Die EWU wurde später noch heterogener als weitere wirtschaftlich weniger entwickelte Länder wie Griechenland hinzukamen.

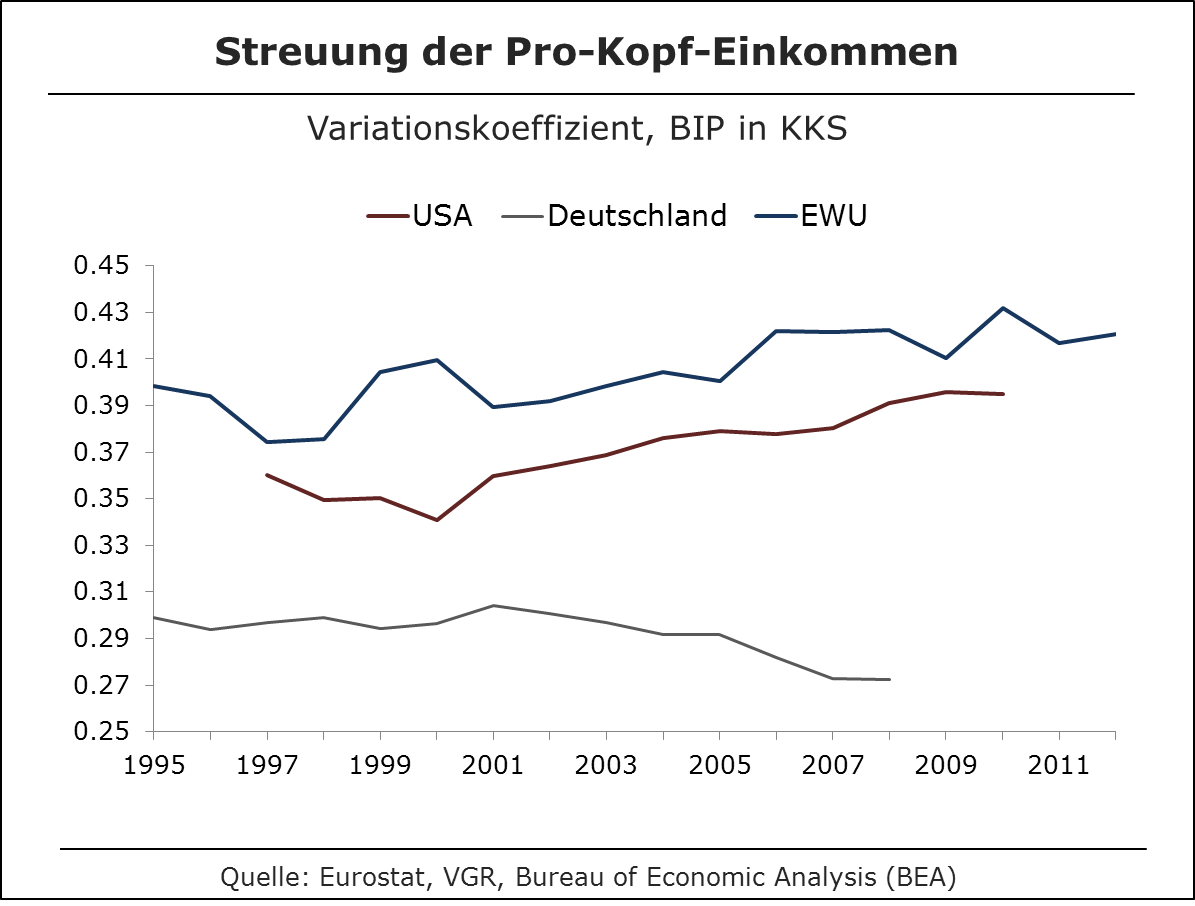

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Es scheint so, als hätten die Ökonomisten mit ihrer skeptischen Haltung wohl Recht behalten. Die Mitglieder der Eurozone sind wirtschaftlich nicht homogener, sie sind im Laufe der Zeit noch ungleicher geworden. Heute streuen die Pro-Kopf-Einkommen stärker als zu Beginn der EWU. Das ist in Deutschland anders. Dort haben sich die Regionen langsam wirtschaftlich einander angenähert. Die eigentlich spannende Entwicklung hat allerdings in den USA stattgefunden. Auch in diesem großen Währungsraum haben sich die Bundesstaaten wirtschaftlich auseinander entwickelt. Das Niveau der wirtschaftlichen Einkommensungleichheit ist zwar geringer als in der Eurozone. Der stetige Anstieg der regionalen Ungleichheit ähnelt allerdings dem in der EWU. Trotzdem ist der amerikanische Währungsraum nicht in Gefahr auseinanderzubrechen. Es scheint also grundsätzlich möglich, dass eine Währungsunion stabil ist, obwohl die Regionen wirtschaftlich heterogen sind. Die spannende Frage ist deshalb: Warum ist der europäische Währungsraum instabil, der amerikanische aber offensichtlich stabil?

Drei verschiedene Wege

Die Mitglieder von Währungsunionen können auf inter-regionale Ungleichheiten unterschiedlich reagieren. Sie können sie ignorieren, ganz vorn auf die Agenda setzen oder einen Mittelweg gehen. Der wettbewerbliche Föderalismus schlägt den ersten Weg ein. Er setzt auf Subsidiarität, Dezentralisierung und Standortwettbewerb. Der inter-regionale Ausgleich spielt eine untergeordnete Rolle. Die Mitglieder einigen sich darauf, nur solche Aufgaben – inter-regionale öffentliche Güter – zu zentralisieren, bei denen die Länder überfordert sind. Alle anderen Aktivitäten staatlicher Instanzen werden dezentralisiert. Länder und ihre Gebietskörperschaften sind autonom. Sie agieren selbständig, müssen aber auch für die Folgen ihres Tuns einstehen. Die autonomen Gliedstaaten können sich verschulden. Allerdings müssen sie für die Lasten der Verschuldung auch einstehen. Ein Bail-Out ist ausgeschlossen, Pleiten sind möglich. Es wird ein reger Standortwettbewerb mit Steuern, Leistungen und Regulierungen initiiert. Inter-regionale Ungleichheiten werden in Kauf genommen. Ein solcher Währungsraum ist stabil.

Eine Währungsunion kann dem zweiten Weg folgen und den Kampf gegen inter-regionale Ungleichheiten in den Vordergrund rücken. Die Voraussetzungen kann ein zentral organisierter Währungsraum schaffen. Dieser Weg setzt auf Zentralisierung, Harmonisierung und Kartellierung. Den Ländern wird die fiskalische Autonomie entzogen. Über staatliche Leistungen und deren Finanzierung wird zentral entschieden. Fiskalisches „moral hazard“ der Mitglieder ist nicht möglich. Alle Wirtschaftspolitik ist einheitlich. Auch über den Kampf gegen inter-regionale Ungleichheiten wird zentral entschieden. Über Ausgleichsmechanismen kann zugunsten wirtschaftlich schwächerer und zu Lasten wirtschaftlich stärkerer Regionen umverteilt werden. Inter-regionale Ungleichheiten bringen eine so organisierte Währungsunion nicht ins Trudeln. Dennoch ist ein solcher Währungsraum inhärent instabil. Er hat eine andere Achillesferse. Heterogene Präferenzen der Bürger fallen unter den Tisch. Die zentralistische Politik wirkt asymmetrisch und destabilisierend. Ein Wettbewerb der besten Ideen findet nicht statt. Eine zentralistische Währungsunion scheitert an der mangelnden Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung.

Tatsächlich gehen stabile Währungsunionen mit einem Mix aus Wettbewerb und Solidarität meist einen dritten Weg. Sie setzen auf den Standortwettbewerb der Mitglieder und versuchen die effizienzverschlingenden Effekte der Solidarität in Grenzen zu halten. Das beste Beispiel sind die USA. Ein wichtiges Element sind stark integrierte Arbeitsmärkte. Flexible Löhne und mobile Arbeit helfen, exogene Schocks abzufedern. Das ist bei konjunkturellen und strukturellen Asymmetrien eine große Hilfe. Der wettbewerbliche Föderalismus ist ein zweites Element der amerikanischen Finanzverfassung. Die Bundesstaaten stehen in einem intensiven Standortwettbewerb. Eine strikte No-Bail-Out-Klausel verhindert, dass fiskalisches Trittbrettfahrerverhalten den Wettbewerb verzerrt. Aber auch die USA kommen nicht ganz ohne regionalen finanziellen Ausgleich aus. Allerdings konzentriert sich dieses dritte Element auf asymmetrische temporäre Schocks. Über eine zentrale Arbeitslosenversicherung werden Lasten inter-regional umverteilt. Direkte Ausgleichsmaßnahmen, um Lebensverhältnisse einander anzugleichen, halten sich dagegen in engen Grenzen.

Inter-regionale Ungleichheiten bringen die amerikanische Währungsunion nicht ins Wanken. Ein großer, oft kreditfinanzierter Transferbedarf entsteht nicht. Der Löwenanteil der Lasten wird von den Arbeitnehmern über flexible Löhne und eine hohe Mobilität getragen. Ein glaubwürdiger „No Bail Out“ minimiert fiskalisches „moral hazard“. Die Bundesstaaten schlagen fiskalisch nicht ständig über die Stränge, um auf Kosten der Anderen ihren Lebensstandard zu erhöhen. Das alles ist in Europa anders. Standortwettbewerb hat keinen guten Ruf, politisch verordnete Solidarität ist oberste moralische Pflicht. Es hat sich ein Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse eingebürgert. Mobilität wird als unzumutbar empfunden, Hemmnisse werden nur zögerlich abgebaut. In den Köpfen der Menschen hat sich ein ungeschriebenes „Recht auf Heimat“ entwickelt (René L. Frey). Das macht umfangreiche staatliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich: Auf nationaler Ebene zwischen den Regionen, auf europäischer zwischen den Ländern. Inter-regionale Ungleichheiten erzeugen in der EWU deshalb, im Gegensatz zu den USA, einen Transferbedarf. Sie sind eine distributive Achillesferse der Stabilität des Euro.

Kern-EWU rettet Euro

Die Mitglieder der EWU haben mindestens drei Möglichkeiten, auf die distributive Bedrohung zu antworten. Mit einer ersten Antwort können sie versuchen, inter-regionale Ungleichheiten zu verringern. Offene Güter- und Faktormärkte stärken den Prozess der Konvergenz zwischen Ländern und Regionen. Allerdings erleichtern sinkende Transaktionskosten und steigende Skalenerträge die Bildung regionaler Konzentrationen. Cluster begünstigen aber die Divergenz vor allem in den Ländern. Ob die Lebensverhältnisse konvergieren, hängt von der Stärke der beiden gegenläufigen Effekte ab. Divergenzen lassen sich grundsätzlich auch mit staatlicher Regionalpolitik verringern. Die Ergebnisse sind allerdings ernüchternd. Empirische Untersuchungen zeigen, dass regional- und strukturpolitische Aktivitäten oft die Ungleichheit verstärken. Auch nicht besser schneiden Maßnahmen des Finanzausgleichs ab. Beide Politikmaßnahmen haben daneben die unangenehme Eigenschaft, wirtschaftliches Wachstum zu behindern. Wir werden also weiter mit inter-regionalen Ungleichheiten leben müssen.

In einer zweiten Antwort kann versucht werden, die Gefahr der Ansteckung durch distributive Schocks zu verringern. Das macht zweierlei erforderlich. Zum einen müssen die Arbeitsmärkte als Stoßdämpfer aktiviert werden. Mit Strukturreformen können Löhne beweglicher, qualifikatorische und regionale Lohnstrukturen flexibilisiert und die berufliche und räumliche Mobilität erhöht werden. Das ist der amerikanische Weg. Zum anderen müssen glaubwürdige, sanktionsbewehrte No-Bail-Out-Regeln installiert werden. Das macht es notwendig, Staaten fiskalisch und Banken finanziell an die Kette zu legen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass auf beiden Feldern nicht viel zu erwarten ist. Empirische Studien kommen zum Ergebnis, dass seit der Einführung des Euro allein leichte Fortschritte auf den Gütermärkten erzielt wurden. Die Arbeitsmärkte in Europa sind – von einigen Ausnahmen abgesehen – weiter stark sklerotisiert. Trotz Finanz- und Eurokrise hat es die Politik nicht geschafft, riskante Geschäfte der Banken und verantwortungslose Verschuldung der Staaten wirksam zu begrenzen.

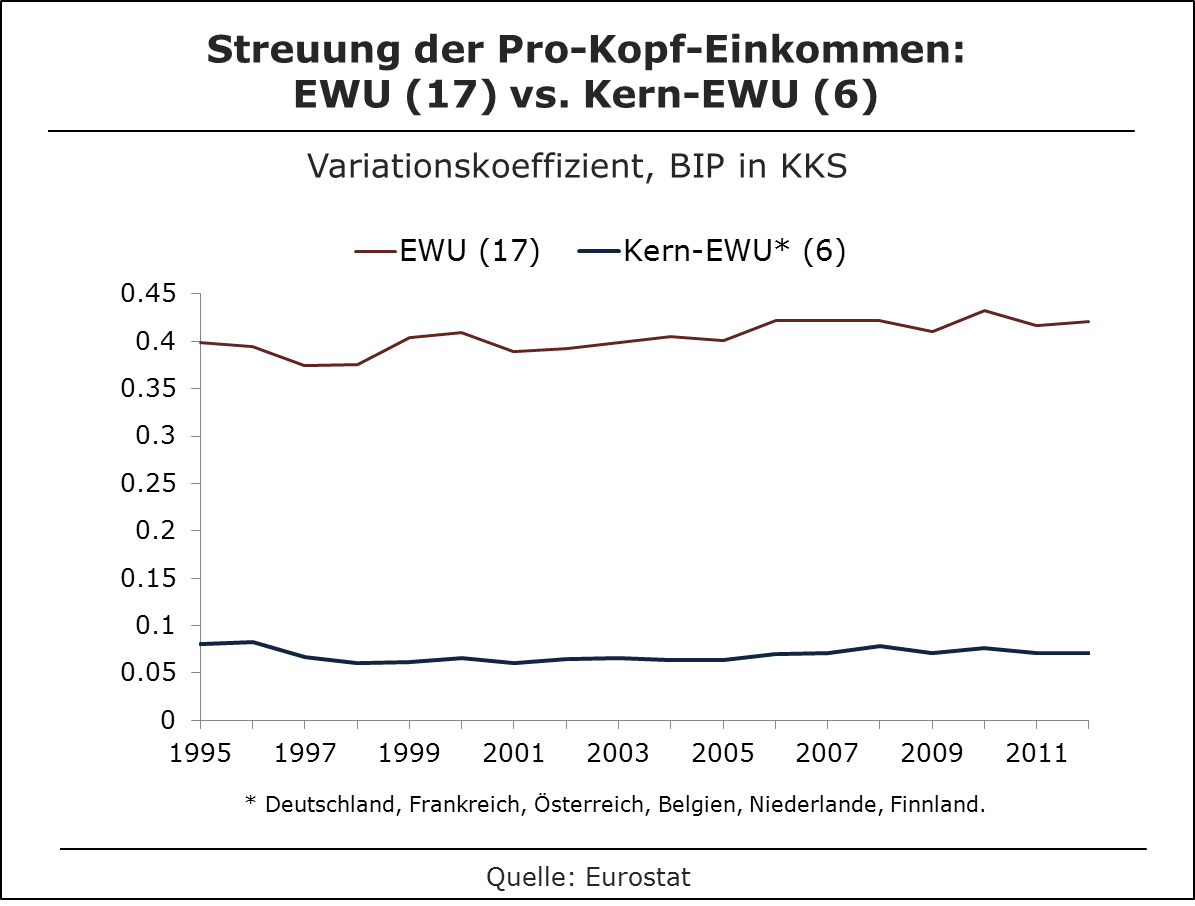

Die jüngsten Erfahrungen in der Eurokrise zeigen, dass es vor allem den Ländern der Peripherie in der EWU nur schwer gelingt, die Verschuldung in den Griff zu bekommen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Damit sind aber dauerhafte finanzielle Transfers von reicheren in ärmere Länder vorprogrammiert. Rettungsschirme und ESM ebnen den Weg zu einer effizienzverschlingenden Transferunion. Ganz Europa droht ein Mezzogiorno-Problem ohne Hoffnung auf Besserung. Das gesamte Projekt des Euro gerät in Gefahr, die Feindseligkeiten zwischen Gebern und Nehmern nehmen zu. Es ist deshalb notwendig, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoller ist, die Eurozone zu „redimensionieren“. Den Kern sollten die Länder bilden, die wirtschaftlich ähnlich entwickelt sind. Das sind vor allem die Länder des ehemaligen „DM-Hartwährungsblocks“ und Finnland. Die anderen Mitglieder der EWU sollten „Urlaub vom Euro“ nehmen und ihn nutzen, um mit einer eigenen, abgewerteten Währung wieder international wettbewerbsfähig zu werden. Das wäre eine Rückkehr zur Position der Ökonomisten.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Fazit

Die integrationspolitische Strategie in Europa ist gescheitert. Erweitern und vertiefen gelingt nicht simultan. Mit der Integration der Güter- und Faktormärkte ist man auf einem guten Weg. Das Binnenmarktprojekt ist ein Erfolg, obwohl noch viel zu tun ist. Die Strategie der währungspolitischen Integration war allerdings ein Fehlschlag. Sie ist falsch konzipiert und voller Mängel. Der Sieg der Monetaristen über die Ökonomisten war ein kostspieliger Pyrrhussieg. Die EWU gefährdet die erreichten wirtschaftlichen und politischen Integrationsfortschritte. Es ist deshalb allerhöchste Zeit, die währungspolitische Integration wieder auf das richtige Gleis zu setzen. Die Europäische Währungsunion muss wirtschaftlich homogener werden. Gegenwärtig setzt die Heterogenität der Mitgliedsländer die Existenz des Euro aufs Spiel. Notwendig ist eine währungspolitische Strategie eines Europas der mehreren Geschwindigkeiten. Was auf anderen Gebieten, wie etwa der Sozialpolitik, in der EU erfolgreich praktiziert wird, sollte auch wieder auf währungspolitischem Gebiet möglich werden. Die EWU muss „redimensioniert“ werden. Nur ein währungspolitisches Kerneuropa kann den Euro (vielleicht) noch retten.

Man kann es mit Fred Bergsten auch völlig anders sehen:

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7568

„The answer, my friend, is blowing in the wind…“ (Bob Dylan)

Gruß

gb.

@ Braunberger

Die Realität ist eine andere.

@braunberger

ihr zitierter artikel zeigt, dass die verfasser nicht willens oder nicht in der lage sind, die europäischen NZB-bilanzen zu lesen.

der euro,als politisches projekt, war von anfang an zum scheitern verurteilt.die warnenden ökonomenstimmen damals wurden bewußt überhört.

herr berthold mahnt im fazit zurecht, dass das ende nahe ist, wenn die vermeintlich solideren kernstaaten nicht aus dem jetzigen euro aussteigen….

Egal wie ausgehen wird. Ich habe keine Erklärung dafür, dass die Finanzmärkte das Auseinanderdriften der unterschiedlichen Volkswirtschaften durch niedrige Spreads bei den Zinssätzen ueber Jahre noch gefördert haben. Mit welcher Begruendung war der Vertrauensvorschuss der Märkte gegenüber den peripheren Euroländer in den ersten Jahren der Währungsunion gerechtfertigt, wo sie doch vorher exorbitante Zinssätze im eigenen Währungsraum hatten. Warum gab es solange offensichtlich ein mispricing von sovereign Risk.

Das Urteil ist noch nicht gesprochen. Immerhin hat die Finanzkrise dazu geführt, dass eine korrupte politische Klasse in Italien und Griechenland vorerst und entfernt wurde und erstmals strukturelle Reformen bei Arbeitsmarkt und sozialer Sicherheit in mehreren Laendern angepackt werden.