Gibt es einen besseren Kapitalismus? Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/9 hat diese Debatte wiederbelebt. Manch einer nimmt an, dass es sich bei der Sozialen Marktwirtschaft um diesen besseren Kapitalismus handelt.[1] An die Spitze der Bewegung stellt sich kein geringerer als die deutsche Bundeskanzlerin. Eben erst warb sie auf ihrem Staatsbesuch in London für das „Europäische Wirtschaftsmodell“. Das ist nicht neu. Schon 2009 propagierte sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos das deutsche Modell als Alternative zur liberalen Marktwirtschaft. Die Briten wiederum stehen dem skeptisch gegenüber. So ist nicht zuletzt das Gefühl eines institutionellen Mismatch ein wichtiger Faktor für die Euroskepsis der Insel. Doch selbst der Papst fordert nun einen „besseren“ Kapitalismus.

Varianten des Kapitalismus

Die Debatte nimmt Bezug auf eine Theorie, die mit „Varianten des Kapitalismus“ bezeichnet wird. Sie wird in der Regel auf Michel Alberts Capitalisme contre Capitalisme (Albert, 1991) zurückgeführt. Doch schon Shonfield (1965) trifft die Aussage, es gäbe mehr als ein Modell der kapitalistischen Gesellschaft. Als Vertreter der These gelten weiterhin u.a. Sapir (2005), Esping-Andersen (1990), Hall/Soskice (2001), Whitley (1999), Whittington (2001) oder Streeck (1997). Â Eine ausführliche Literature Review zum Thema findet sich in Kögel (2013).

Der Kern der Theorie von Varianten des Kapitalismus besteht in der Aussage, dass der zeitgenössische Kapitalismus in verschiedenen Ausprägungen vorliegt. Diese Wirtschaftsmodelle unterscheiden sich in wesentlichen gesellschaftlichen, institutionellen und ökonomischen Parametern. Bedeutende Unterschiede werden gesehen im Bereich des Sozialstaats, der Arbeitsmärkte, der Finanzmärkte, der Rolle der Institutionen, aber auch im Bereich der Innovation. Als Archetypen gelten das sogenannte Rheinmodell, auch als koordinierte Marktwirtschaft bezeichnet, und die angelsächsische liberale Marktwirtschaft. Vertreter des ersten sind u.a. Deutschland, Österreich, die skandinavischen Länder aber auch Japan, Repräsentanten des zweiten u.a. die USA sowie Großbritannien. Handelt es sich also bei der Rheinischen („sozialen“) Marktwirtschaft oder bei der angelsächsich-liberalen um das bessere Kapitalismusmodell?

Notwendigkeit einer quantitativen Untersuchung

Erstaunlich, vor dem Hintergrund der offenkundigen Bedeutung dieses Themas – schließlich soll das Phänomen gemäß der Theorie nahezu jedes Feld des Wirtschaftslebens beeinflussen – ist, wie diese Debatte in der Wissenschaft geführt wird – wenn sie denn überhaupt geführt wird. Befürworter des einen wie des anderen Modells haben ihre Argumente an der Hand, doch nur selten Zahlen, um sie auch zu belegen. Dabei mag ein Blick auf die Fakten durchaus hilfreich sein. Eine Untersuchung des Gegenstands mit der richtigen Methodik (Kögel, 2013) lässt den Schluss zu, dass es sich bei „Varianten des Kapitalismus“ tatsächlich um Gruppen von Volkswirtschaften handelt, die sich bezogen auf eine Kombination von Eigenschaften innerhalb einer Gruppe stark ähneln und zwischen den Gruppen unterscheiden. Dabei handelt es sich um nicht-triviale volkswirtschaftliche und institutionelle Parameter. Die Frage, ob ein Modell eine Alternative zum anderen darstellt, muss auf Basis ihres Erfolgs bewertet werden. Auch hier ist ein Blick auf die Zahlen hilfreich, wie diese Untersuchung zeigen wird.

Eine Untersuchung des Erfolgs

Die Frage nach dem Erfolg unterschiedlicher Kapitalismusmodelle ist so alt wie die Debatte über die Varianten des Kapitalismus selbst. Sie steht vielleicht gar an deren Ausgangspunkt. Schon in der frühen Literatur zum Thema werden die Varianten des Kapitalismus als zwei Systeme im Wettbewerb dargestellt. Es geht, wie es einer der Vertreter der Theorie formuliert hat, um „die globale Hegemonie im wirtschaftlichen Denken und Handeln“. Welches Modell besonders propagiert wird, ändert sich von Zeit zu Zeit.

Die Frage nach den Unterschieden im Abschneiden verschiedener Varianten des Kapitalismus ist besonders im Hinblick auf die Frage der Zukunft, bzw. des Weiterbestehens der unterschiedlichen Modelle relevant. So sind viele Vertreter der Theorie der Auffassung, ein langfristig schlechteres Abschneiden eines Modells könne seinen eventuellen Umsturz zur Folge haben. Die im Rahmen der Literatur oft als die „neoliberale Position“ bezeichnete Sichtweise auf die Thematik der Varianten des Kapitalismus ist ohnehin, dass eine Abweichung einer Gruppe Länder von der optimalen Form der wirtschaftlichen Organisation – man würde vermuten vor dem Hintergrund volkswirtschaftlicher Theorie, weitestgehender wirtschaftlicher Freiheit – durch Abstriche bei der Leistungsfähigkeit „bestraft“ wird.

Vertreter des „Varianten des Kapitalismus“-Ansatzes hegen meist eine mehr oder minder explizit formulierte Präferenz für die auch mit „Rheinmodell“ bezeichnete koordinierte Marktwirtschaft. Gegner des Ansatzes präferieren die liberale Marktwirtschaft und sehen sie als Modell für alle kapitalistischen Länder. Es gibt allerdings auch Autoren, die davon ausgehen, dass es sich bei den hier als koordinierte und liberale Marktwirtschaften bezeichneten Kapitalismusvarianten um zwei sich langfristig ebenbürtige Systeme handelt. Manch einer mag auch die Position vertreten, dass mehrere Varianten ähnliche wirtschaftliche Performanz aufweisen, bestimmte jedoch vorzuziehen seien, da sie größere Einkommensgleichheit oder ein höheres Maß an sozialer Sicherheit aufweisen, oder dass gar innerhalb gewisser Grenzen die Zugehörigkeit zu einer schlechter abschneidenden Variante vorzuziehen ist, solange soziale Belange dort eher berücksichtigt werden.

Die Unterschiedlichkeit der Positionen zu diesem Thema zeigt, wie dringend es angebracht ist, hier die Fakten zu klären. Umso mehr verwundert es, dass dies bislang höchstens ansatzweise unternommen wurde. Hall und Soskice zum Beispiel führen als Beleg für ihre These der Gleichwertigkeit ihrer beiden Varianten zwar Zahlen zu BIP, Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit an (Hall/Soskice, 2001: 20), jedoch ohne den Beleg zu erbringen, dass die Werte systematisch und signifikant variieren (bzw. gemäß ihrer Theorie eben nicht variieren).

Entscheidend ist die Frage nach der systematischen und signifikanten Variation zwischen Gruppen. So war die wirtschaftliche Performanz Deutschlands in den letzten Jahren vor der Wirtschaftskrise zweifellos nicht zufriedenstellend, zumindest im direkten Vergleich mit den USA. Weniger klar ist, ob diese Aussage auch für das Rheinmodell im Vergleich zum Modell der liberalen Marktwirtschaft gilt.

Ein solcher Nachweis ist leicht zu führen. Die folgende Untersuchung nutzt Daten aus der Zeit vor der Finanzkrise, in der Annahme, dass wir uns derzeit noch immer in einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation befinden. Eine einfache statistische Methodik, das zu bewerkstelligen, ist der t-Test. Er soll Aufschluss darüber geben, ob die Kapitalismusvarianten unterschiedlich erfolgreich sind. Auf die Methodik soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, sie gehört zum statistischen Grundwissen. Interessanter ist es, die Frage zu beantworten, woran denn nun der Erfolg gemessen werden soll.

Auswahl der zu untersuchenden Variablen, Länder und Gruppen

Eine Arbeit im Bereich der Wirtschaftswissenschaften wird sich aus nachvollziehbaren Gründen zuerst für den wirtschaftlichen Erfolg interessieren. Dieser kann zum einen als Bestandsgröße in Form von Wohlstand, oder als Flussgröße in Form von Wirtschaftswachstum gemessen werden. Als Maß für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft wird zudem die Produktivität angesehen. Ungeachtet dessen ist vielen Befürwortern der koordinierten Variante des Kapitalismus die soziale Komponente wichtiger. Sie wären durchaus bereit, für weniger Arbeitslosigkeit oder größere Gleichheit auf ein gewisses Maß an wirtschaftlichem Wachstum zu verzichten, und in gewissem Rahmen einen Trade-Off zwischen „Equity“ und „Efficiency“ zu akzeptieren. Daher sollen die sozialen Indikatoren Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Einkommensverteilung als weitere Performanzgrößen dargestellt werden.

Schon seit langen Jahren steht die Aussagekraft wirtschaftlicher Erfolgsindikatoren in der Diskussion. In diesem Kontext wird oft das Argument vorgebracht, wirtschaftlicher Wohlstand sei gar nicht das Ziel, schon gar nicht das alleinige Ziel vieler Menschen. Vielmehr stünde die Lebensqualität im Mittelpunkt ihres Bestrebens. Olson, z.B., der als einer der ersten die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in Frage stellte, schrieb schon 1969: „[Economic indicators] leave out most of the things that make life worth living.“ Er fährt fort: „Die bedeutendste Einschränkung nationaler Einkommensstatistiken ist, dass sie jene externen Kosten und Vorzüge nicht messen, die nicht in vollem Umfang in Marktpreisen abgebildet werden.“ Nationaler Wohlstand habe vielmehr auch mit nicht-monetären Größen zu tun. Er nennt Kultur als Beispiel. So wird manchmal davon ausgegangen, dass „die Europäer“ im Vergleich zu „den Amerikanern“ ihrer Freizeit einen höheren Stellenwert beimessen. Es sei daher nicht aussagekräftig, allein die Höhe der Einkommen zu vergleichen. Die meisten Europäer würden mehr Freizeit einem höheren Einkommen vorziehen. Sind die Bürger koordinierter Marktwirtschaften also „arm aber glücklich“? Dieser Frage soll anhand der Indikatoren Lebenserwartung, Lebenszufriedenheit und „staatliche und private Ausgaben für Kultur und Freizeit“ nachgegangen werden.

Die Politökonomik sieht politische Entscheidungen als eine Frage des Machtgleichgewichts verschiedener Interessensgruppen. Die Entscheidung für das eine oder andere Kapitalismusmodell könnte daher nicht nur davon abhängen, welches die besten gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse aufweist, sondern welches bestimmten im politischen Prozess einflussreichen Bevölkerungsgruppen am ehesten entgegenkommt. Das Fortbestehen des einen oder anderen Modells könnte davon abhängen, ob die Mitglieder dieser Interessengruppen „ihrem“ Modell weiterhin zutrauen, die für sie bestmögliche Performanz abzuwerfen. Als solche Interessengruppen kommen beispielsweise in Frage: die Gruppe der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer, die „Soziallobby“ oder die Gruppe der Unternehmer. Oft wird in diesem Kontext auch der „Medianwähler“ genannt. Möglicherweise nützt die liberale Marktwirtschaft mit ihrer größeren Effizienz ja „den Reichen“, aber die koordinierte Marktwirtschaft ist besser für „die sozial Schwachen“. Andererseits könnte sich gerade der Sozialstaat negativ auf den Zweck auswirken, für den er ursprünglich entwickelt wurde: Ein langfristig schwächeres Wirtschaftswachstum – bedingt durch die Kosten der sozialen Sicherheit – könnte gerade die unteren Schichten verstärkt treffen und die liberale Marktwirtschaft könnte zwar ungleicher, aber dennoch besser für untere wie obere Bevölkerungsschichten sein. Daher werden als die drei letzten Performanzindikatoren die Einkommen des obersten und des untersten Dezils ebenso wie das Medianeinkommen verglichen.

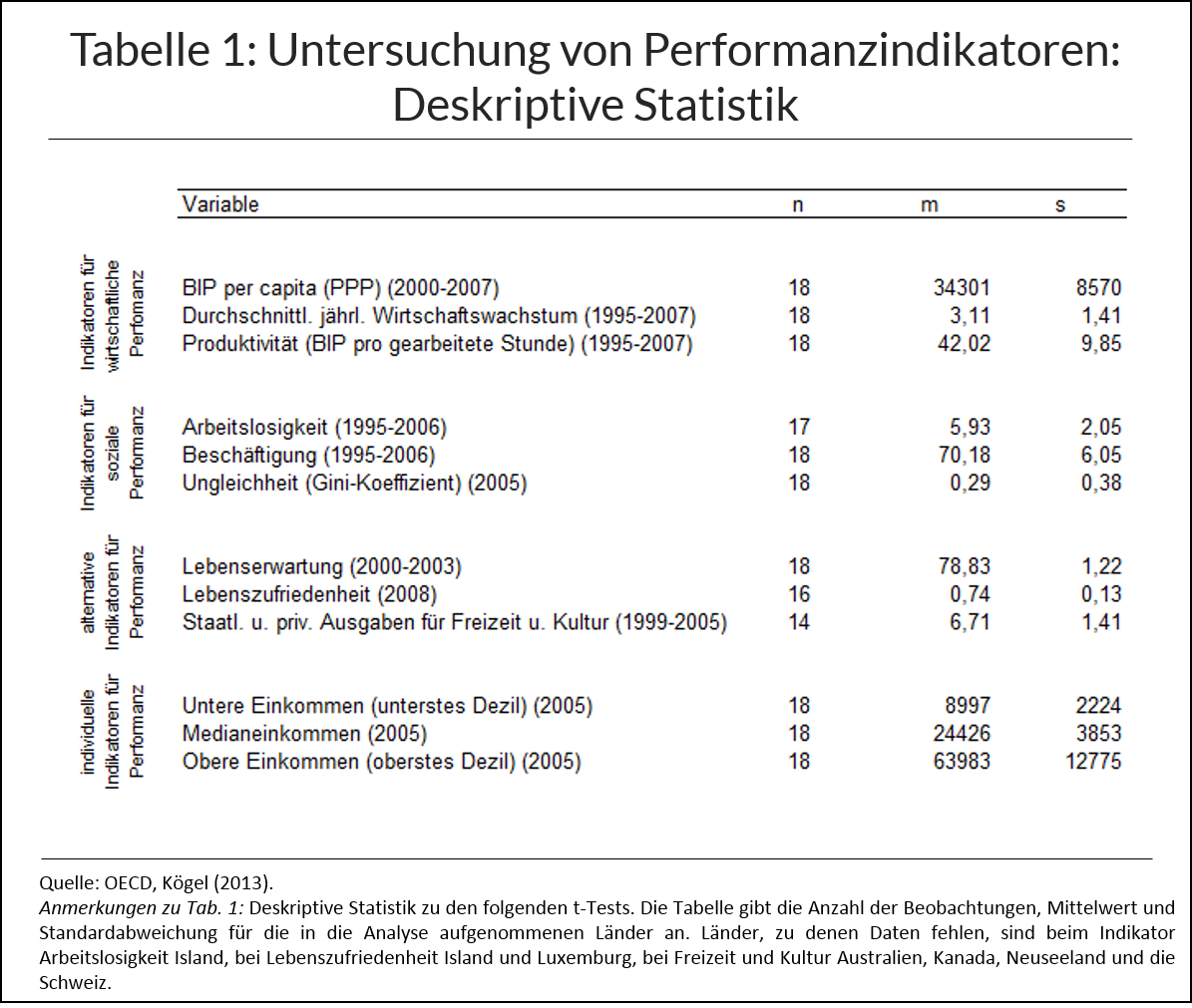

Die verwendeten Daten sind OECD-Daten. Weitere Informationen können der in Tab. 1 dargestellten deskriptiven Statistik entnommen werden. Die Länder, welche in die Analyse Eingang finden, sind Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und die USA für die Gruppe der liberalen Marktwirtschaften und Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Island, Japan, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die Schweiz für die Gruppe der koordinierten Marktwirtschaften. Untersucht wird der Zweigruppenfall.[2] Unterstellt wird, dass es sich bei den real vorzufindenden Vertretern der Kapitalismusvarianten um eine Zufallsziehung aus der Grundgesamtheit der denkbaren oder theoretisch existierenden Vertreter des jeweiligen Modells handelt.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Ergebnisse

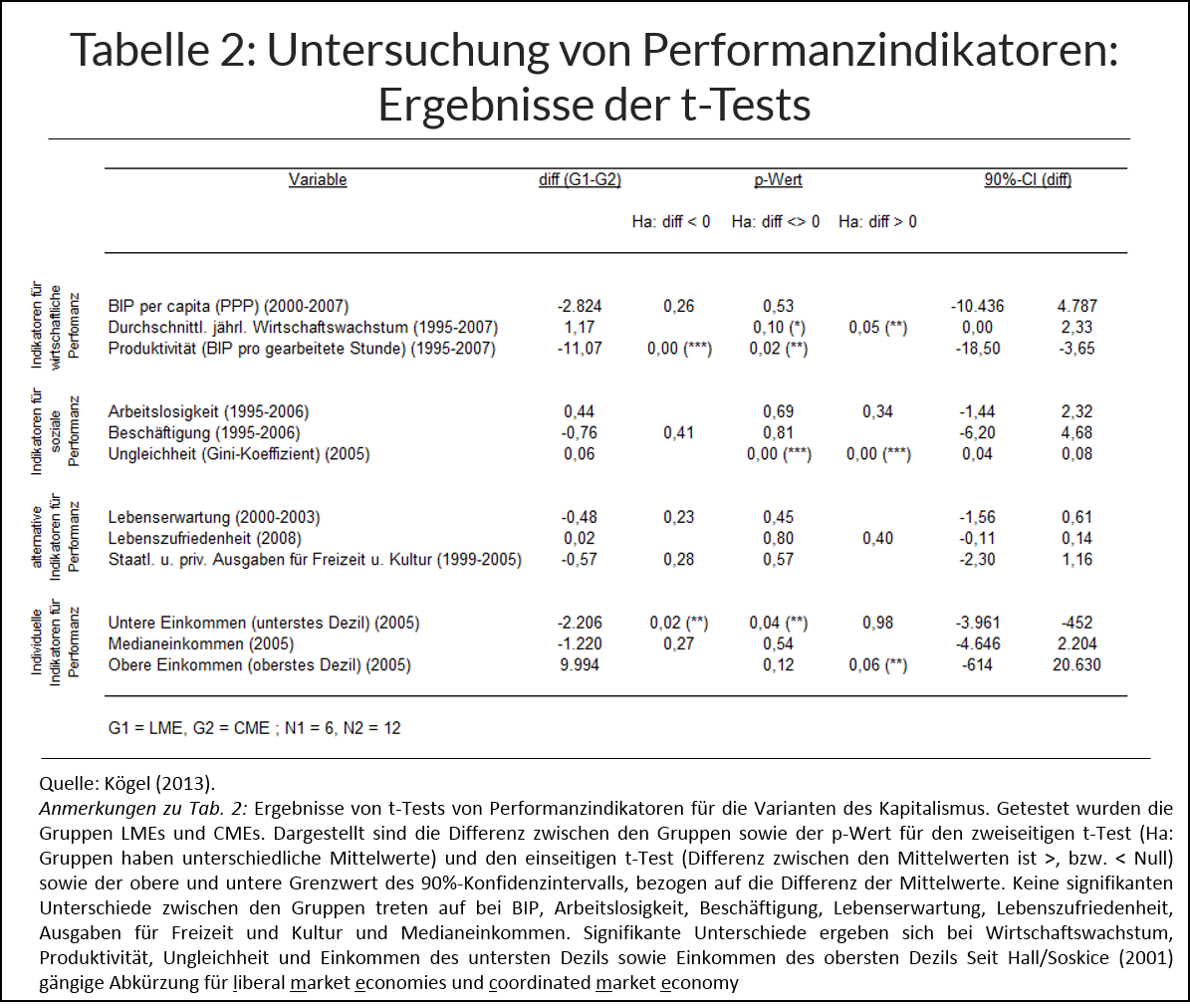

Die Ergebnisse der t-Tests sind in Tab. 2 dargestellt. Die beiden Varianten unterscheiden sich bezogen auf Wohlstand (BIP pro Kopf), Arbeitslosigkeit und Beschäftigung, Lebenserwartung, Lebenszufriedenheit, Ausgaben für Freizeit und Kultur, die Höhe von Medianeinkommen nicht signifikant. Sie unterscheiden sich bezogen auf Wirtschaftswachstum, Produktivität, Ungleichheit und die Höhe der unteren Einkommen statistisch signifikant. Bezogen auf die Höhe der oberen Einkommen liegen die Ergebnisse des t-Tests an der Grenze des signifikanten Bereichs.

Dabei liegt im Durchschnitt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in liberalen Marktwirtschaften unter dem der koordinierten (allerdings nicht signifikant), das durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstum (signifikant) über dem der koordinierten, die Produktivität (signifikant) darunter.

Die Arbeitslosigkeit in liberalen Marktwirtschaften war im langfristigen Durchschnitt (nicht signifikant) höher als in koordinierten, die Beschäftigung (nicht signifikant) geringer. Die Ungleichheit, gemessen am GINI-Koeffizienten, war (signifikant) größer.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Bezogen auf die alternativen Perfomanzindikatoren ergibt sich für die liberalen Marktwirtschaften eine (nicht signifikant) geringere Lebenserwartung, eine (nicht signifikant) höhere Lebenszufriedenheit und (nicht signifikant) niedrigere Ausgaben für Freizeit und Kultur. Die Einkommen der unteren Einkommensgruppe waren in liberalen Marktwirtschaften (signifikant) geringer. Das Medianeinkommen war (nicht signifikant) geringer und das Einkommen der oberen Einkommensgruppe an der Grenze des statistisch Signifikanten höher.

Es gibt keinen universell besseren Kapitalismus

Wie sind diese Ergebnisse zu interpretieren? Zuerst einmal lässt sich feststellen, dass die Ergebnisse die Aussage stützen, wonach in den vergangenen Jahren beide Modelle in der Lage waren, ihren jeweiligen Bürgern ein hohes und vergleichbares Maß an Wohlstand zu garantieren. Es gab tatsächlich über mindestens zehn Jahre zwei Erfolgsmodelle des Kapitalismus.

Aus der sozialen Perspektive stellt man hingegen fest: Die Menschen sind im koordinierten Kapitalismus signifikant gleicher. Dieses Mehr an Gleichheit geht in der Tat ohne systematische Nachteile bei Arbeitslosigkeit und Beschäftigung einher. Einschränkend muss angemerkt werden: Dies belegt nicht, dass sich weniger Gleichheit nicht positiv auf beide Größen auswirken könnte.

Bezüglich Lebensqualität, Lebenserwartung und dem Stellenwert von Kultur und Freizeit schenken sich die Varianten des Kapitalismus nichts. Diese Faktoren sind offenbar von anderen Faktoren abhängig, nicht aber von der Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Kapitalismusvariante.

Sodann kann festgestellt werden: Dem Durchschnittsmenschen (Medianbürger) kann es – zumindest bezogen auf seine eigene finanzielle Lage (Medianeinkommen) – relativ gleichgültig sein, in welcher Variante des Kapitalismus er lebt. Es geht ihm deswegen in keiner der Varianten besser oder schlechter. Vielleicht mag dies ein Grund dafür sein, dass beide Varianten ein verhältnismäßig stabiles Gleichgewicht darstellen. Auf den ersten Blick scheint der Medianwähler in keinem Fall einen großen Anreiz zu haben, einen Systemwechsel zu wünschen. Anders sieht die Lage für denjenigen aus, der sich an der Spitze oder am unteren Ende der Einkommensverteilung befindet: Untere Einkommen stehen im koordinierten Kapitalismus eindeutig besser da (p-Wert: 0,043), und zwar um rund 2.200 Dollar (KKP). Die oberen Einkommen hingegen haben ein ernsthaftes Interesse an der Einführung des liberalen Kapitalismus: Ihr Einkommen ist dort um 9.994 Dollar höher (wenn auch nur auf einem Signifikanzniveau von 0,06). Dies scheint aus politökonomischer Sicht die Annahme zu unterstützen, dass die Frage, wie schlagkräftig die oberen bzw. unteren Einkommensgruppen organisiert sind, über die gewählte Variante des Kapitalismus entscheidet.

Des Weiteren lässt sich feststellen, dass die koordinierte Variante der liberalen in der Tat in einem zentralen Punkt überlegen ist: der Arbeitsproduktivität. Diese Überlegenheit ist signifikant und von der Größenordnung her nicht einmal klein. Erklärungsmöglichkeiten mögen im Gesetz des abnehmenden Grenznutzens zu finden sein (in koordinierten Marktwirtschaften wird weniger gearbeitet, deswegen produktiver), in einem höheren Kapitaleinsatz in koordinierten Marktwirtschaften (da Arbeit teurer ist, wird sie durch Kapital substituiert) oder aber in der Erklärung, dass ein höheres Maß an Kooperation zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu höherer Produktivität führt.

Fazit

Ist also die Frage, welcher Variante man zugehören möchte, ausschließlich eine Frage persönlicher Präferenzen (die gut Situierten würden vom liberalen Kapitalismus profitieren, die sozial Schwachen vom koordinierten)? Ist die Frage der Wahl der Variante des Kapitalismus wirtschaftlich gleichgültig? Ist der koordinierte Kapitalismus tatsächlich wirtschaftlich überlegen (höhere Produktivität), wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders in Deutschland und Japan gemutmaßt wurde?

Ganz so einfach ist die Antwort nicht, denn die Zahlen sagen auch aus: In einem Zeitraum von mehr als 10 Jahren lag das Wirtschaftswachstum in der Gruppe der liberalen Länder um mehr als einen Prozentpunkt höher als in den koordinierten. Das mag sich über die Zeit der Wirtschaftskrise etwas relativiert haben, dennoch: Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die liberalen Marktwirtschaften die koordinierten auch bei anderen Faktoren hinter sich lassen. Möchten wir dies vermeiden, müssen wir „Rhein-Länder“ besser werden bei allem, was Wachstum schafft. Der „Sieger“ im Wettbewerb der Systeme wird also wohl langfristig über die Frage der Innovation entschieden.

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich in zwei Sätzen zusammenfassen: Den „besseren“ Kapitalismus gibt es nicht. Die Frage nach dem „überlegenen“ Modell muss differenziert gesehen werden.

Literatur

Albert, M. (1991): Capitalisme contre capitalisme, Paris.

Esping-Andersen, G. (1990): The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton.

Hall, P.A. und D. Soskice (2001): Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford.

Kögel, D. (2013): Wettbewerbsvorteil durch Innovation und Unternehmertum in angelsächsisch-liberalen und rheinischen Volkswirtschaften: Eine empirisch diskriminatorische Untersuchung von “Varianten des Kapitalismus“, Frankfurt am Main (verfügbar hier).

Sapir, A. (2005): Globalisation and the Reform of European Social Models, in: Bruegel Policy Contribution, Sept. 2005.

Shonfield, A. (1965): Modern Capitalism – The Changing Balance of Public and Private Power, Oxford.

Streeck, W. (1997): German Capitalism: Does it Exist? Can it Survive?, in: New Political Economy, 2(2), S. 237-256.

Whitley, R. (1999): Divergent Capitalisms – The Social Structuring and Change of Business Systems, Oxford.

Whittington, R. (2001): What is Strategy – and does it matter?, London.

Fußnoten

[1] Dabei verstehen ihre Befürworter unter Sozialer Marktwirtschaft meist ein Wirtschaftsmodell, das die Grundsätze der Marktwirtschaft mit einem starken Sozialstaat verbindet, weniger die ursprüngliche Definition von Ludwig Erhard.

[2] Es wird also zwischen zwei Modellen, der liberalen Marktwirtschaft (oft als angelsächsischer Kapitalismus bezeichnet) und der koordinierten Marktwirtschaft (bei Albert, 1991, als Rheinmodell bezeichnet und in enger Verbindung mit dem Begriff der Sozialen Marktwirtschaft stehend) unterschieden. Alternativ wäre eine Untersuchung auf drei oder mehrere Modelle hin denkbar, wie bei Esping-Andersen oder Sapir beschrieben.

Weitere Blog-Beiträge zu „Varianten des Kapitalismus“

Norbert Berthold: Globalisierung und Sozialstaat – Wettbewerb oder Koordination?

Norbert Berthold: S’Weckle oder s’Zehnerle – Abschied von sozialpolitischen Illusionen

Norbert Berthold: Keynes war gestern – oder doch nicht? Fiskalpolitik in der Krise

Norbert Berthold: Wir sind die 99 Prozent – Rettet „Occupy Wall Street“ die Marktwirtschaft?

Norbert Berthold: Was ist faul im Staate Dänemark? Flexicurity im Härtetest

Â

Â

- Gastbeitrag

Rationale Entscheidungen in Zeiten von Corona - 24. November 2020 - Varianten des Kapitalismus

Let’s face it! Britain is Different

Brexit, Entrepreneurship und das angelsächsische Modell - 1. September 2016 - Varianten des Kapitalismus

Die Mär vom besseren Kapitalismus - 12. April 2014

Hi, wir sitzen gerade im Wirtschaftsunterricht und müssen eine Präsentation über gelenkte Volkswirtschaft machen und haben keinen Plan 😀

Mag theoretisch ja so sein wie vom Autor festgestellt, welche Ergebnisse bringen jedoch praktische Tests?

Elbphilharmonie, der Flughafen BER, der Bahnhof Stuttgart , die Vorbereitung der Bahn auf den Börsengang in Deutschland nähren da eher größere Zweifel!

Und die „tollen“ Experimente im UK in den meisten Bereichen der

Daseinsvorsorge bestätigen auch eher die These von einem großen Reinfall.

Etwa am 16.12.19 lief bei arte eine Doku zu den Erfahrungen in Teilen Europas mit der Privatisierung der Wasserversorgung, und der Mitwirkung der EU dabei.

Fazit: Verheerend!

Weitere Ergebnisse können der Webseite der Gerda Henkel-Stiftung entnommen werden.

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/von_der_marktwirt….

Der Werbeetat für die neoliberale Mw scheint aber gut bestückt….