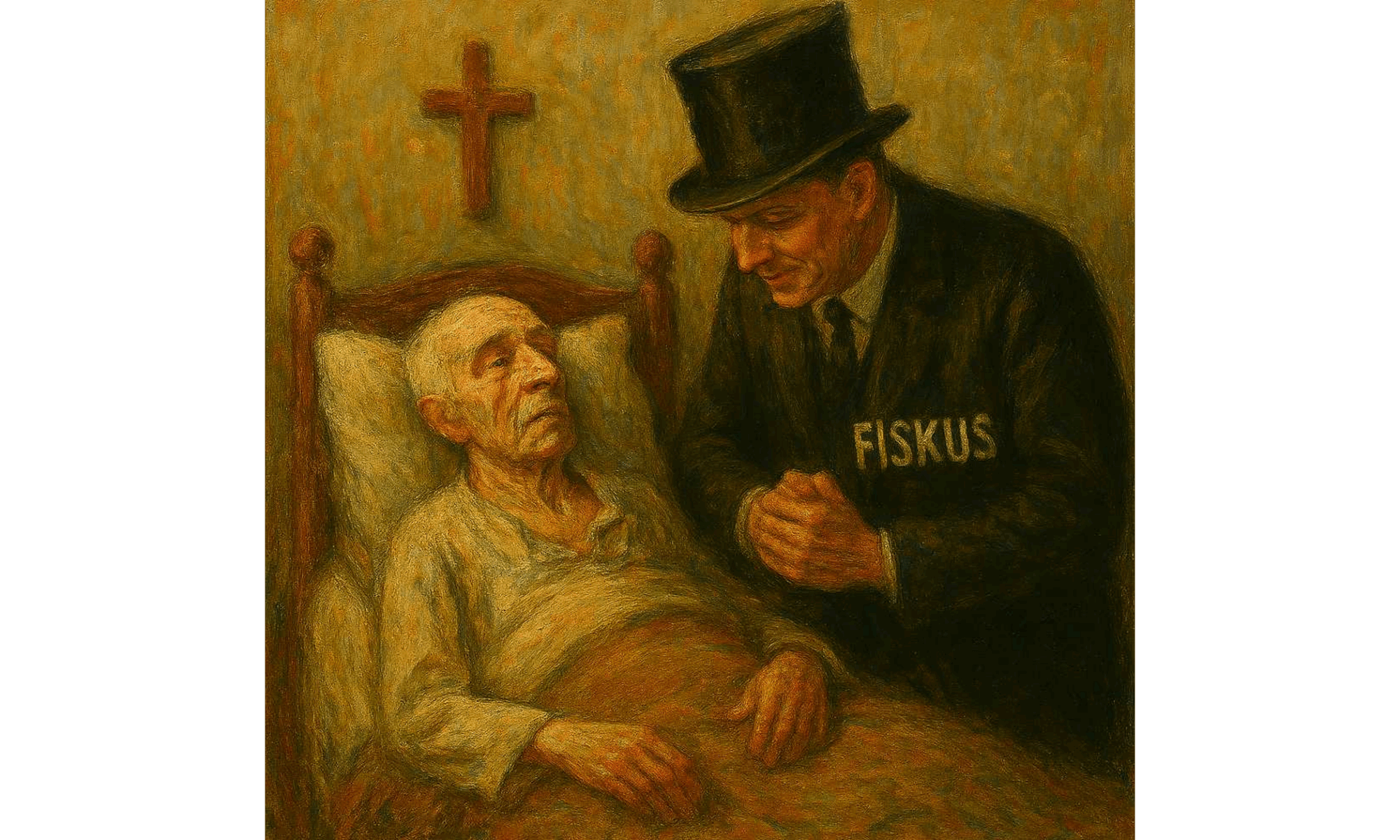

In Deutschland wird wieder einmal über die Erbschaftsteuer debattiert. Gerade im linken politischen Spektrum gilt sie als moralisch besonders anschlussfähig. Das Argument lautet dann: Wer „leistungslose“ Erbschaften besteuert, stärke den Staat und sorge für mehr Gerechtigkeit. Doch wer so argumentiert, müsste erstens ein klares Gerechtigkeitsprinzip benennen und unterschätzt zweitens die ökonomischen Nebenwirkungen einer Steuer, die aus politikökonomischer Perspektive fast immer zum Sammelsurium von Ausnahmen und Sonderbehandlungen wird.

Zunächst ein nüchterner Hinweis, der in der deutschen Debatte typischerweise verdrängt wird: Allgemein als fair und gerecht geltende Länder kommen durchaus ohne Erbschaftsteuer aus. Schweden hat die Erbschaft- und Schenkungsteuer abgeschafft. Gleiches gilt für Österreich. Natürlich kann man den Verzicht dieser Länder auf Erbschaftsteuern kritisieren oder verteidigen. Sicher ist jedoch: Man kann nicht ernsthaft behaupten, der Verzicht sei per se ein Zeichen mangelnder sozialer Orientierung oder fehlender Gerechtigkeit. Der Wohlfahrtsstaat wird nicht an einer einzelnen Steuer gemessen, sondern an seinem Gesamtgefüge: an Einkommensteuern, Konsumsteuern, Sozialabgaben, Transfers, Bildungschancen – und auch an der Effizienz staatlicher Leistungserbringung.

Erbschaftsteuern sind nicht notwendigerweise gerecht

Wer dennoch „Gerechtigkeit“ ins Feld führt, sollte erklären, welches Gerechtigkeitsprinzip gemeint ist. Denn die Erbschaftsteuer ist nicht notwendigerweise gerecht. Man kann das an einer einfachen Gedankenübung zeigen.

Stellen wir uns ein Zwillingspaar vor: Beide stehen den Chancen der Politik der „grünen Transformation“ skeptisch gegenüber und gründen stattdessen ein Familienunternehmen im KI-Bereich. Beide arbeiten hart, beide sind erfolgreich. Am Ende ihres Erwerbslebens verkaufen sie ihr Unternehmen, zahlen Steuern auf den Veräußerungsgewinn und verfügen schließlich über jeweils zwanzig Millionen Euro Vermögen. Bis hierhin sind Biografien und steuerliche Behandlung identisch. Nun trennen sich ihre Wege. Die Zwillingsschwester „Sparefroh“ lebt bescheiden, investiert in die Wirtschaft, hält Rücklagen vor und plant, später Kinder, Enkel, Nichten und Neffen und ihr nahestehende Freunde zu unterstützen. Die Zwillingsschwester „Verschwenderisch“ hingegen lebt luxuriös, gibt großzügig für Freizeit und Status aus – und hinterlässt am Lebensende gar nichts.

Welche Vorstellung von Gerechtigkeit rechtfertigt es, die Zwillingsschwester Sparefroh am Ende stärker zu belasten als die Zwillingsschwester Verschwenderisch? Eine Erbschaftsteuer steht offensichtlich in einem Spannungsverhältnis zum Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit. Der Grundgedanke dieses Prinzips ist, dass ähnliche Personen eine vergleichbare Steuerbelastung tragen sollten. Wenn zwei Personen durch vergleichbare Leistung zu demselben Vermögensstand gelangen, wirkt es willkürlich, den einen Lebensentwurf – „Sparen und Weitergeben“ – zusätzlich zu belasten, den anderen – „Verschwenden und Verbrauchen“ – aber nicht.

Nun bedeutet das nicht, dass Erbschaftsteuern zwingend ungerecht wären. Denn auch andere Gerechtigkeitsprinzipien sind denkbar. Wenn man aus Gerechtigkeitsgründen dem Wohlstand zukünftiger Generationen ein positives Gewicht gibt, dann wären sogar negative Erbschaftsteuern denkbar: Man sollte Erbschaften subventionieren, nicht besteuern. Natürlich gibt es aber auch Gerechtigkeitsgründe, die für eine Besteuerung von Erbschaften sprechen – etwa dann, wenn man eine starke gesellschaftliche Präferenz für Chancengleichheit aller Kinder im Land annimmt. Die moralische Eindeutigkeit in Gerechtigkeitsfragen, die manche in der deutschen politischen Debatte gern behaupten, existiert jedenfalls nicht. Insofern ist es nicht überraschend, dass Erbschaftsteuern ein wiederkehrendes politisches Streitthema sind. Das Thema lässt sich politisch hervorragend bewirtschaften.

Von Gerechtigkeit zu Effizienz

Mit Gerechtigkeitsargumenten kommt man bei der Diskussion über Erbschaften also nicht entscheidend weiter. Insofern gilt es zu prüfen, ob Erbschaftsteuern effizient sind – in dem Sinne, dass sie weder die Anreize zur Vermögensbildung durch die Erblasser schwächen noch Steuervermeidungsstrategien fördern. Und hier beginnt das Problem.

Erbschaftsteuern verändern Anreize. Sie schwächen in der Tendenz den Anreiz, Vermögen zu erhalten und produktiv anzulegen, wenn der Übergang an die nächste Generation fiskalisch bestraft wird. Zugleich fördern sie Steuervermeidungsstrategien. Gerade weil die Erbschaftsteuer ein „Einmalereignis“ ist, lohnt sich die Steuergestaltung massiv: Wer nur eine einzige Situation einmalig optimieren muss, ist eher bereit, rechtliche Grauzonen gänzlich auszureizen oder eben einmal auch besondere Risiken einzugehen. Und natürlich beginnen besonnene Erblasser und deren Erben ausreichend früh mit der Optimierung.

Der politische Druck, bei der Vererbung von Unternehmen oder Immobilien großzügige Ausnahmen zuzulassen, nimmt ebenfalls erheblich zu. In fast allen Ländern mit Erbschaftsteuern werden deshalb vererbte Unternehmen oder Immobilien steuerlich begünstigt, um einerseits negative wirtschaftliche Folgen, andererseits aber den politischen Widerstand zu begrenzen. In Österreich hatte der Verfassungsgerichtshof im Jahr 2007 die erbschaftssteuerlichen Regelungen für verfassungswidrig erklärt, weil die Bewertungsvorschriften für Grundstücke gegen den Gleichheitsgrundsatz verstießen.

Diese politischen Ausnahmen sind bei Erbschaftsteuern kein Betriebsunfall, sondern folgen einer klaren politökonomischen Logik. Sobald Unternehmen, Immobilien oder landwirtschaftliche Betriebe betroffen sind, wächst der Druck, Substanz zu schonen und die gewünschte Nachfolge nicht zu gefährden. Für den einzelnen Erblasser ist das ökonomisch nachvollziehbar. Politisch ist es nahezu unvermeidlich, denn eine vergleichsweise kleine Gruppe besonders Wohlhabender organisiert sich aufgrund starker, selektiver Anreize besonders gut und nimmt gezielt Einfluss. Das Ergebnis ist paradox: Je lauter der Ruf nach Erbschaftsteuern als Instrument gegen „die Reichen“, desto umfangreicher wird am Ende der Katalog der Sonderregeln.

Am Ende trifft die Steuer häufig nicht jene, die man rhetorisch adressiert, sondern jene, die nicht ausreichend planen, nicht ausreichend beraten werden oder deren Nachlass nicht groß genug ist, sodass sich einfache wie komplexe Optimierungsmodelle rentieren. Der Versuch, „die Großen“ zu treffen, produziert daher oft Belastungen für die Mittleren und einen Gestaltungswettbewerb für die Größten.

Entsprechend belasten Erbschaftsteuern in der Regel nicht primär „große“ Erbschaften, sondern vielfach mittlere Nachlässe, für die sich Steuervermeidungsmodelle weniger lohnen. Dennoch versuchen auch sie, Erbschaftsteuern zu umgehen: indem Bargeld gehortet wird, indem Immobilien vorab zu marktunüblichen Preisen an die Erben verkauft werden, indem adoptiert wird oder Vermögen frühzeitig ins Ausland verlagert wird. Wer politikökonomische Aspekte ernst nimmt und die Politik realistisch betrachtet, sieht schnell: Unter dem Strich sind Erbschaftsteuern mit relevanten gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtskosten verbunden, ihre Durchsetzung erfordert oft hohen Verwaltungs- und Kontrollaufwand – und die Steuereinnahmen bleiben, gemessen an den Verzerrungen und Konflikten, oft enttäuschend.

Gemeinden als gesetzlicher Erbe

Nun ist wichtig festzuhalten, dass all diese Argumente nicht grundsätzlich gegen Erbschaftsteuern sprechen. Sie richten sich vielmehr gegen eine Besteuerung von Nachlässen, bei denen die Erblasser bestrebt sind, ihre Nachkommen möglichst stark zu begünstigen.

Ein alternativer Ansatz bestünde daher darin, Erblasser dazu zu ermutigen, freiwillig einen Teil ihres Nachlasses an den Staat – idealerweise an die Gemeinden – abzugeben. Dieser Ansatz mag für deutsche Ohren zunächst befremdlich klingen, ist aber institutionell elegant: Die Wohngemeinde des Erblassers erhält einen gesetzlichen Erbteil. Beispielsweise könnten Gemeinden 15 Prozent des Nachlasses als gesetzlichen Erbteil zugewiesen bekommen. Eine gesonderte Erbschaftsteuer daneben gäbe es nicht.

Erblasser, die ihrer Gemeinde nichts hinterlassen wollen, können die Gemeinde im Testament ohne großen Aufwand enterben, ohne komplizierte Umgehungskonstruktionen und ohne Sonderregeln. Wer hingegen keine engen familiären Bindungen hat oder bewusst lokal wirken will, lässt die Gemeinde miterben. Es gibt Eltern, die ihre Kinder nicht (mehr) lieben und daher durchaus bereit wären, ihrer Gemeinde am Erbe teilhaben zu lassen – zumal dann, wenn dies gesellschaftlicher Standard wäre. Und selbst wenn Eltern ihre Kinder lieben, kann ein solcher Ansatz sinnvoll wirken: Er setzt Anreize, dass sich die Kinder um ihre Eltern kümmern und im Gespräch mit ihnen plausibel machen, warum die Gemeinde im konkreten Fall weniger als 15 Prozent des Erbes erhalten sollte.

Der Ansatz, Gemeinden zu gesetzlichen Erben zu machen, respektiert unterschiedliche Präferenzen, vermeidet Verzerrungen und senkt die Wohlfahrtsverluste, die klassische Erbschaftsteuern typischerweise erzeugen. Vor allem aber dreht er die Logik um: Die Politik bestraft nicht mehr pauschal mit Steuern den Wunsch, Vermögen weiterzugeben. Vielmehr wäre die Gemeinde automatisch als Erbin vorgesehen – als gesellschaftlicher Standard, über den Erblasser ganz ohne zusätzlichen Aufwand einen Teil ihres Vermögens dem Gemeinwohl zukommen lassen können.

Auf diese Weise erhielte der Staat ohne nennenswerte gesellschaftliche Wohlfahrtskosten eine gewisse finanzielle Unterstützung. Darüber hinaus würde ein solches System die Gemeinden und ihre Bürgermeister motivieren, sich besonders rührend um die Alten und insbesondere um potenzielle Erblasser zu kümmern, denn es gäbe ja für sie etwas zu gewinnen. Und eine freiwillige, kommunal verankerte Lösung könnte zeigen, dass die Politik nicht immer zugreifen muss, um mehr zu holen.

Blog-Beiträge zum Thema:

Leonhard Knoll (JMU, 2025): Erbschaftsteuerdiskussion, die Wievielte?

Ekkehard Wenger (JMU, 2024): Erbschaftsteuer. Die Schweiz auf deutscher Linie?

Wolfgang Scherf (Uni Gießen, 2023): Die kalte Progression der Erbschaftsteuer

Alfred Boss (IfW, 2015): Erbschaftsteuerreform: Ein radikaler Vorschlag

Jan Schnellenbach (BTU, 2015): Erbschaftsteuer und Betriebsvermögen. Die Schonzeit ist noch nicht vorbei

Leonhard Knoll (JMU, 2015): Verfassungsbruch 4.0? Die Eile des Bundesfinanzministers bei der Reform der Erbschaftsteuer

Oliver Arentz (IWP, 2015): Erbschaftsteuer – Grundlegende Reform statt Stückwerk

Leonhard Knoll (JMU, 2014): Was bleibt? Die Erbschaftsteuer, das Bundesverfassungsgericht und die chronisch unterdrückte Synopse steuerlicher Belastungen

Jan Schnellenbach (BTU, 2009): Weiß der Gesetzgeber, was unternehmerisches Handeln ist? Das Beispiel der neuen Erbschaftsteuer

Wolf Schäfer (HSU, 2007): Die Vermögensteuer ist abgeschafft. Dasselbe sollte mit der Erbschaftsteuer geschehen