Die EU-Kommission hat seit vergangenem Donnerstag (6.6.2013) vorläufige Anti-Dumping-Zölle gegenüber chinesischen Herstellern von Solarmodulen eingeführt. Sie betragen zunächst 11,7 Prozent, sollen aber – wenn in den nächsten zwei Monaten keine Einigung erzielt wird – auf 47,5 Prozent angehoben werden. Einigung bedeutet dabei, dass die chinesischen Hersteller ein Exportkartell bilden und sich „freiwillig“ bereit erklären, ihre Preise deutlich anzuheben.

Solche Entwicklungen treten immer wieder auf, obwohl sich nahezu alle Ökonomen einig sind, dass internationaler Freihandel zu einer effizienten Ressourcenallokation führt und die Wohlfahrt der beteiligten Länder optimiert. Die Vorteile des internationalen Handels lassen sich dabei insbesondere zurückführen auf:

- Spezialisierungs- und Tauschgewinne gemäß komparativer Kostenvorteile,

- Skalenvorteile aufgrund größerer Märkte,

- zunehmende Produktvielfalt und bessere Befriedigung der Nachfragepräferenzen,

- Ideenaustausch durch Kommunikation und Wanderung,

- Technologietransfer durch Investitionen und Güteraustausch sowie

- erhöhte Innovationsanreize.

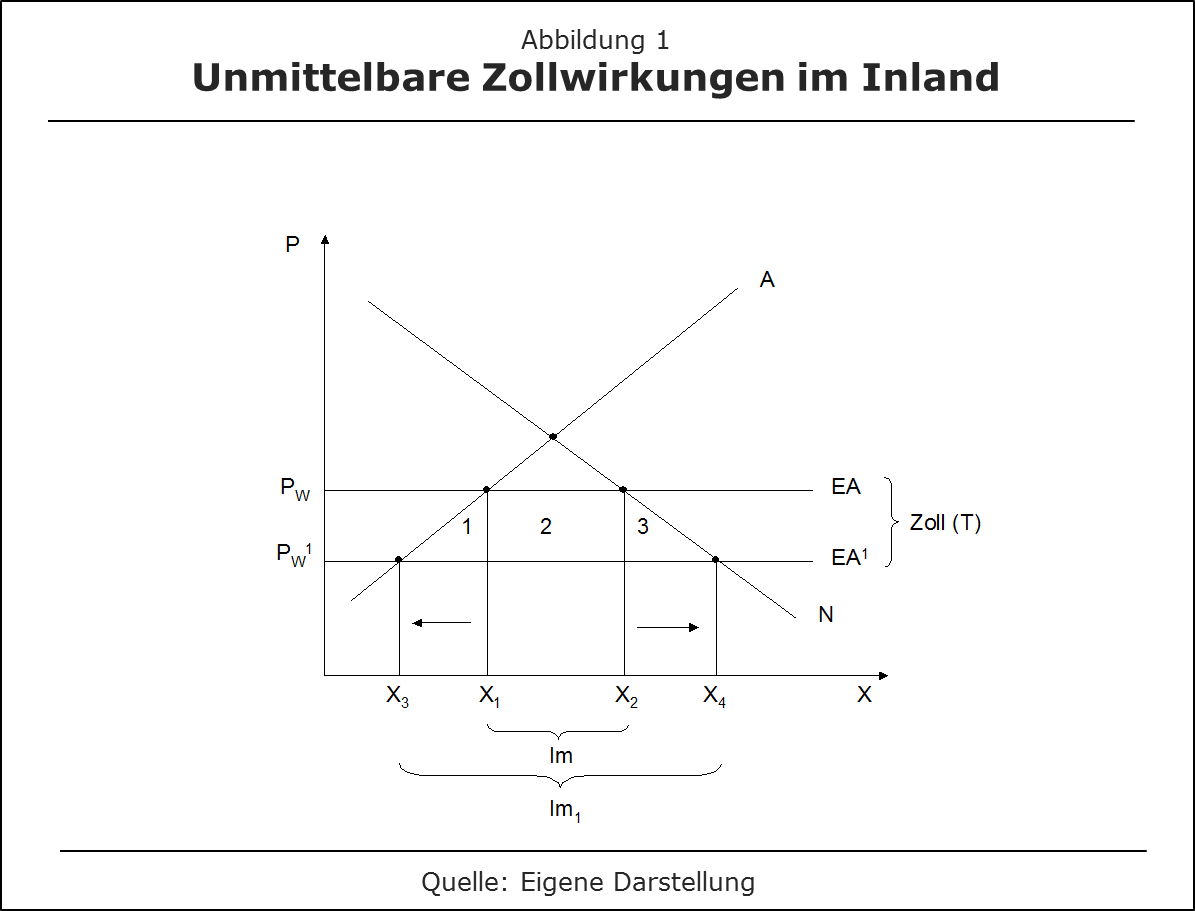

Vor diesem Hintergrund stellt der aktuelle Fall des Anti-Dumping-Zolls gegenüber chinesischen Herstellern von Solarmodulen ein Paradebeispiel für das Wirken protektionistischer Maßnahmen und die dahinter stehenden Interessen dar. Dies soll zunächst kurz mit Hilfe von Abbildung 1 verdeutlicht werden. Zur Vereinfachung soll dabei von einer partialanalytischen Betrachtung ausgegangen werden, die sich auf den betroffenen Sektor beschränkt. Es wird ferner – ohne die Gültigkeit der qualitativen Aussagen zu beeinträchtigen – angenommen, dass es sich beim Inland um ein kleines Land handelt und der Inlandsmarkt wettbewerblich organisiert ist. Vor diesem Hintergrund führt internationaler (Frei-)Handel dazu, dass gesunkene Weltmarktpreise – in diesem Fall für Solarmodule – die Exportangebotsfunktion Chinas (EA) auf EA1 verschieben. Die Preissenkung von Pw auf Pw1 führt nun zu Anpassungsprozessen, in deren Verlauf die Produktion im Inland von x1 auf x3 sinkt, weil ein Teil der inländischen Anbieter zum neuen Freihandelspreis nicht mehr kostendeckend anzubieten vermag. Zugleich fragen die Konsumenten aber aufgrund des gesunkenen Preises eine größere Menge nach (x4), wodurch die importierte Menge insgesamt von Im auf Im1 ansteigt. Kommt es nun – vor dem Hintergrund sektorspezifischer Angebots-Interessen – zur Einführung protektionistischer Maßnahmen, verschiebt dies die Exportangebotsfunktion EA1 wieder in die ursprüngliche Lage zurück und die zuvor aufgezeigten Anpassungsprozesse werden überflüssig. Mit dem Schutz vor Auslandskonkurrenz – hier durch einen Anti-Dumping-Zoll – büßt das Inland jedoch an Wohlfahrt ein. Der Nettowohlfahrtsverlust entspricht – wie hinreichend bekannt – den Flächen der beiden Dreiecke 1 und 3. Das Rechteck 2 spiegelt die Zolleinnahmen des Staates wider. Neben dem Wohlfahrtsverlust kommt es auch hier zu einer Umverteilung, und zwar zu Lasten der Konsumenten und zu Gunsten des Staates sowie der Produzenten in diesem Sektor. Die Verlierer des eingeschränkten internationalen Handels sind also zweifelsfrei die Konsumenten, die eine geringere Menge des Gutes nur zu einem künstlich verteuerten Preis kaufen können. Gesamtwirtschaftlich gesehen sinkt die Wohlfahrt, weil die Verluste der Konsumenten größer sind als die Gewinne der geschützten Produzenten und des Staates.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Der Aufbau der Solarindustrie in Europa und insbesondere in Deutschland ist in den zurückliegenden Jahren durch umfangreiche staatliche Maßnahmen vorangetrieben worden. In Deutschland erfolgte dies allerdings nicht über eine direkte Subventionierung der Solarmodulanbieter, sondern vielmehr über die Nachfrageseite mit Hilfe der Einspeiseregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Die unverhältnismäßig hohe Einspeisevergütung löste einen starken Anstieg der Nachfrage nach Solarmodulen aus, der die Branche (zunächst) boomen ließ. Die damit verbundenen positiven Einschätzungen – die sich zum Beispiel in steigenden Börsenkursen niederschlugen – waren (zuletzt) aber weniger den innovativen Entwicklungen der Branche geschuldet, sondern vielmehr der Hoffnung auf weiter sprudelnde Subventionen. Als es jedoch aufgrund ständig steigender Subventionierungskosten zu einer Senkung der Einspeisevergütung kam, verstärkte sich der Preisdruck, da die Entscheidung zum Kauf eines Moduls maßgeblich von den Anschaffungskosten beeinflusst wurde. Hinzu kam, dass weltweit immer größere (Über-)Kapazitäten aufgebaut wurden, in deren Folge der Preiswettbewerb zunehmend intensiver wurde. Und genau diesen Wettbewerb versucht man nun durch einen Zollschutz gegenüber chinesischen Herstellern zu vermindern oder ganz zu unterbinden.

Nutznießer einer solchen Politik sind aber bestenfalls die unmittelbar betroffenen bzw. geschützten Anbieter sowie die dort Beschäftigten – in diesem Falle also die europäischen Hersteller von Solarmodulen wie etwa die Bonner Firma Solarworld, die das Verfahren auch maßgeblich vorangetrieben hat. Sie werden künstlich (wieder) wettbewerbsfähig gemacht, wodurch eventuell Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Es gibt aber im konkreten Fall auch zahlreiche Verlierer einer solchen Politik. Hierzu zählen zunächst:

- europäische Zulieferer aus dem Maschinenbau- und Chemiebereich, die aufgrund der sinkenden Produktion weniger Vorprodukte nach China liefern,

- deutsche Installateure, deren Anlagen teurer werden mit der Folge sinkender Nachfrage und

- möglicherweise sogar der (deutsche) Staat, der seine umweltpolitischen Ziele aufgrund sinkender Nachfrage nach Solaranlagen nicht realisieren kann.

Hinzukommen ferner Anbieter (Exporteure) in anderen Branchen, die sich Vergeltungszöllen gegenübersehen. Dies gilt gegenwärtig bereits für die europäischen Weinproduzenten, doch auch die europäische Automobilindustrie befürchtet ähnliche Gegenmaßnahmen. Nicht nur freihändlerische Gesinnung, sondern auch die Furcht vor solchen Retorsionszöllen waren es wohl, die dazu geführt haben, dass sich 18 Mitgliedsländer – darunter die Bundesrepublik Deutschland – gegen die Einführung der Anti-Dumping-Zölle ausgesprochen haben. Obgleich es in der Vergangenheit immer wieder zu Anti-Dumping- Verfahren – insbesondere gegenüber China – gekommen ist, ragt das aktuelle Verfahren aufgrund eines Importwerts von ca. 21 Mrd. Euro heraus.

Auch dieses Beispiel macht einmal mehr deutlich, dass es insbesondere die Nachfrager sind, die unter solchen protektionistischen Maßnahmen leiden. In diesem Falle sogar in zweifacher Hinsicht: Aktuell, indem sie durch die Zollerhebung am Ende bis zu 50 Prozent mehr für das Material ihrer Solaranlagen bezahlen müssen. Bereits vorher haben aber die Verbraucher über einen erhöhten Strompreis die nationalen Subventionen für die Unterstützung der deutschen Solarindustrie getragen.

Für die chinesischen Anbieter gibt es auf der anderen Seite kaum einen Anreiz, „freiwillig“ ihre Preise für Solarmodule deutlich anzuheben (im Grenzfall sogar um die ansonsten von der EU angedrohten 47,5 Prozent). Das einzige Argument besteht in der Möglichkeit, durch (eigene) Preissteigerungen einen Teil der mengenbedingten Umsatzeinbußen zu kompensieren. Bei einem Zoll fällt diese Einnahme hingegen der EU zu. Führt der Preisanstieg jedoch dazu, dass die Preiswettbewerbsfähigkeit vollkommen verloren geht, greift dieses Argument nicht mehr. Je stärker die Abschottung nach außen wirkt, desto größer wird allerdings auch die Gefahr, dass man sich hinter diesen Zollmauern im Inland einrichtet und damit die Innovationsanreize zunehmend verloren gehen.

Nun fühlt man sich beim Dumping allerdings berechtigt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, weil es sich – angeblich – um eine unfaire Konkurrenz aus dem Ausland handelt. Unabhängig davon, dass diese Einschätzung unter Ökonomen seit langem höchst umstritten ist, kommt hinzu, dass das eigentliche Feindbild, das nun auch von der EU bemüht wird, wenig überzeugt. Das so genannte „räuberische Dumping“ basiert auf der These, dass ausländische Billigimporte zunächst die gesamten Anbieter (und die entsprechenden Arbeitsplätze) in der EU verdrängen, um danach die Preise deutlich heraufzusetzen. Die Preisvorteile für die Nachfrager während der Dumpingphase würden dann später ins Gegenteil umschlagen. Auf offenen Märkten ist eine solche Entwicklung jedoch höchst unwahrscheinlich, da die hohen Preise wiederum einen Anreiz für (neue) nationale Anbieter bilden, (wieder) in den Markt einzutreten, um mit dem vermeintlichen Monopolisten aus dem Ausland in Konkurrenz zu treten. Allein die Gefahr potenzieller Konkurrenz kann diesen Disziplinierungseffekt herbeiführen.

China hat im Zusammenhang mit einem Anti-Dumping- oder Anti-Subventions-Verfahren allerdings den Nachteil, dass es im Rahmen der WTO (noch) nicht als Marktwirtschaft anerkannt wird. Dies hat zur Folge, dass der Dumping-Vorwurf leichter belegt und die (zu ermittelnde) Dumping-Spanne sowie die darauf basierenden Schutzmaßnahmen wesentlich höher ausfallen können. Nicht umsonst hat China im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise Hilfe in Aussicht gestellt, wenn es im Gegenzug im Rahmen der WTO als Marktwirtschaft anerkannt würde.

Einem möglichen Beschäftigungsgewinn in der unmittelbar geschützten Branche drohen damit deutlich höhere Beschäftigungsverluste in anderen Bereichen gegenüberzustehen. Wenn sich die ursprüngliche Maßnahme dann noch zu einem Handelskrieg nach dem Motto „wie du mir, so ich dir“ ausweitet, führt das dazu, dass letztlich alle Beteiligten mit Sicherheit verlieren, denn dadurch wird der Handel in immer mehr Bereichen be- oder gar verhindert. Die deutsche Solarindustrie sollte sich also nicht auf einen Preiskampf mit chinesischen Herstellern einlassen, den sie mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren wird, sondern sich auf ihre Innovationskraft besinnen und mit neuen Produkten die Solarmärkte (wieder) erobern. Die dann vorhandene (temporäre) Monopolstellung sichert Vorsprungsgewinne, ohne dass man auf staatlichen Schutz zurückgreifen muss.

- Die Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Schlimmer geht immer! - 1. Februar 2024 - Der Brexit und das Vereinigte Königreich

Drei Jahre danach - 8. Januar 2024 - Wie geht es weiter mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt? - 20. August 2022

Eine Antwort auf „Vom Anti-Dumping-Zoll zum Handelskrieg oder: wie du mir, so ich dir!“