Bild: Pixabay

„Wir werden die EU am 31. Oktober verlassen, ob mit oder ohne Deal. Um einen guten Deal aushandeln zu können, müssen wir uns auf den No-Deal-Brexit vorbereiten.“ (Boris Johnson, Mai 2019)

Das Theater um den Brexit geht weiter. Wie es ausgeht, ist unsicher. Boris Johnson hat einen modifizierten „Scheidungsvertrag“ vorgelegt. Der Rosenkrieg entzündet sich am irischen backstop. Er will ihn ändern. Nach dem von Theresa May ausgehandelten „Scheidungsvertrag“ hat die Europäische Union ein Veto-Recht in einem künftigen „Handelsvertrag“ mit dem Vereinigten Königreich. Der gegenwärtige backstop sieht vor, dass das Vereinigte Königreich solange in der Zollunion mit der Europäischen Union bleibt, wie kein „Handelsvertrag“ abgeschlossen wird, der verhindert, dass auf der irischen Insel eine Grenze entsteht. Scheitern die Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union bleibt das Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit der Europäischen Union. Sie hat es letztlich in der Hand, ob das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen kann oder nicht. Und es liegt an ihr, ob das Vereinigte Königreich eine autonome Handelspolitik mit Ländern außerhalb der Europäischen Union auf den Weg bringen kann. Boris Johnson will mit seinem Plan dieses Machtungleichgewicht in den Verhandlungen mit der Europäischen Union beseitigen. Tatsächlich verfolgt er eine andere Strategie als Theresa May. Sie wollte allenfalls einen „weichen“ Brexit, Boris Johnson scheut nicht vor einem „harten“ zurück.

Theresa May: Exit vom Brexit

Der irische backstop wurde zum Stolperstein. Es war vor allem Theresa May, die darauf bestand, dass die offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland auch nach einem Brexit bestehen bleiben sollte. Sie hat die „Notfalllösung“ in den „Scheidungsvertrag“ verhandelt. Der Grund waren die jahrzehntelangen bürgerkriegsähnlichen Zustände in Nordirland. Die Grenzübergänge auf der irischen Insel waren oft Ziel blutiger Anschläge. Erst das Karfreitagsabkommen von 1998 befriedete das religiös gespaltene Nordirland. Der erbitterte Kampf zwischen katholisch-irischen Nationalisten und protestantisch-britischen Unionisten fand ein (vorläufiges) Ende. Eine wichtige Voraussetzung für das umstrittene Abkommen war eine offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland in der Europäischen Union garantierte sie. Mit dem Brexit droht nun wieder eine „harte“ Grenze auf der irischen Insel. Nordirland würde mit dem Vereinigten Königreich aus der Zollunion und dem Binnenmarkt ausscheiden. Damit würden sich tarifäre und regulative Bedingungen auf der irischen Insel unterscheiden. Kontrollen wären notwendig, der Friede wäre möglicherweise gefährdet.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

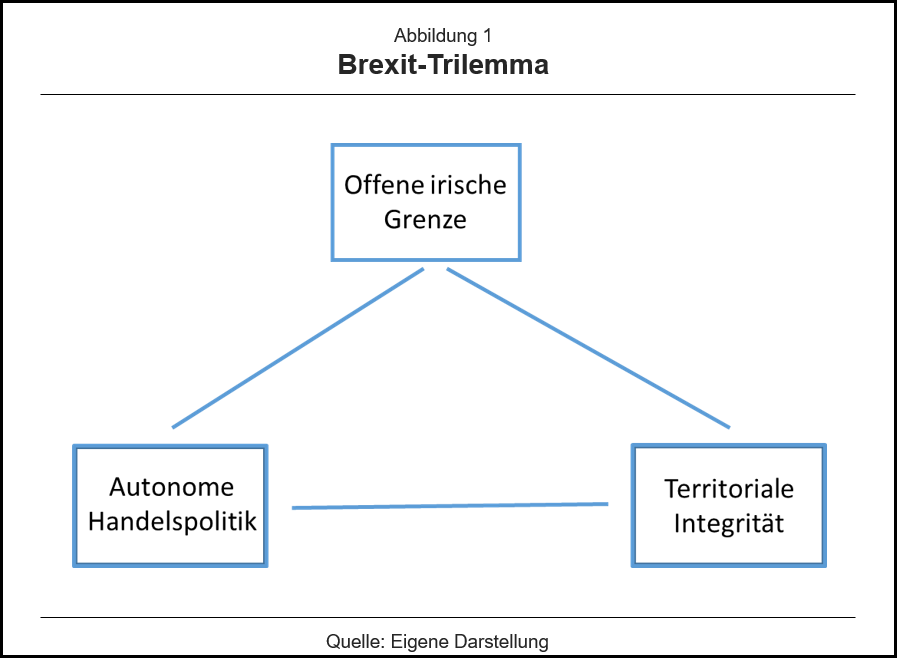

Der irische backstop ist wirtschaftlich und politisch folgenreich. Die britische Politik ist mit dem Brexit in einem Trilemma (hier). Sie kann die drei Ziele – offene irische Grenze, territoriale Integrität des Vereinigten Königreichs und autonome Handelspolitik – nicht gleichzeitig erreichen. Wenn sie keine „harte“ Grenze auf der irischen Insel will, muss sie entweder die ökonomische Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union in die irische See verlegen oder kann auch nach einem Brexit keine eigenständigen handelspolitischen Entscheidungen treffen. Theresa May lehnte das „Desintegrations-Modell“ für Großbritannien ab. Damit blieb aber nur ein „weicher“ Brexit, mit einer weiteren Zollunion mit der Europäischen Union und einem „Binnenmarkt 2.0“. Das war fast schon ein Exit vom Brexit. Damit würde aber die Handelspolitik für das Vereinigte Königreich weiter in Brüssel und nicht in London gemacht. Es steht zu vermuten, dass dies auch die heimliche Strategie der Regierung und Theresa Mays war. Eine autonome Handelspolitik war aber ein Herzensanliegen der Brexiteers. Kein Wunder, dass diese im Parlament alle Register zogen, den „Scheidungsvertrag“ zu sabotieren. Das ist ihnen bisher auch gelungen.

Boris Johnson: No-Deal Brexit

Die Strategie von Boris Johnson ist eine andere. Er will raus aus der Europäischen Union, koste es was es wolle. Der ausgehandelte, im Parlament drei Mal gescheiterte „Scheidungsvertrag“ ist für ihn ein rotes Tuch. Er schreibt ein Machtungleichgewicht in den Verhandlungen über einen künftigen „Handelsvertrag“ zugunsten der Europäischen Union fest. Diese Veto-Position der Europäischen Union will er brechen. Boris Johnson will den „Scheidungsvertrag“ mit der Europäischen Union neu verhandeln. Kernstück ist die irische „Notfalllösung“. Dazu muss er erst eine glaubwürdige Drohkulisse aufbauen. Er droht mit einem „no deal“. Das würde nicht nur das Vereinigte Königreich ökonomisch schädigen. Es ist auch ein Albtraum für die Europäische Union. Ein erster Schritt, diese Drohung glaubwürdig zu machen, war der Versuch, das Parlament länger zu „beurlauben“. Der High Court hat ihm allerdings einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Aufgeschreckt durch die vermutete Skrupellosigkeit von BoJo hat das Parlament mit dem „Benn-Gesetz“ den Premierminister kurzfristig verpflichtet, die Europäische Union um eine Verlängerung des Austrittszeitpunktes zu bitten, wenn bis zum 19. Oktober 2019 kein neuer „Scheidungsvertrag“ vorliegt.

Mit einem neuen Brexit-Plan will Boris Johnson die Verhandlungsposition der Europäischen Union im „Scheidungsvertrag“ schwächen. Der irische backstop soll runderneuert werden. Der Plan enthält drei wesentliche Elemente. Erstens soll Nordirland im europäischen Binnenmarkt für Agrarprodukte und Industriegüter bleiben. Die bisherigen Produktstandards, Regulierungen, Vereinbarungen über staatliche Hilfen, wettbewerbliche Regelungen, Umwelt- und Sozialstandards etc. sollen weiter gelten. Das restliche Vereinigte Königreich – England, Schottland und Wales – scheidet aus dem europäischen Binnenmarkt aus. Damit wird faktisch die Grenze für den europäischen Binnenmarkt in die irische See gelegt. Zweitens ist das gesamte Vereinigte Königreich (auch Nordirland) in der Übergangsphase nicht mehr in einer Zollunion mit der Europäischen Union. Es kommt zu einer „harten“ Grenze für Zölle, Ursprungsland-Regeln und Umsatzsteuer auf der irischen Insel. Die Grenze soll allerdings nicht für kleine Unternehmen gelten, ansonsten „unsichtbar“ sein und „dezentral“ in die Unternehmen des Hinterlandes verlegt werden. Drittens soll das nordirische Regionalparlament (Stormont) entscheiden, ob es in der Übergangsphase im europäischen Binnenmarkt bleiben will. Danach kann es alle vier Jahre immer wieder neu darüber befinden.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Mit der neuen irischen „Notfalllösung“ gewichtet Boris Johnson die Ziele im Brexit-Trilemma anders als Theresa May. Er opfert die territoriale ökonomische Integrität des Vereinigten Königreiches. Nordirland bleibt (temporär oder dauerhaft) im europäischen Binnenmarkt, der Rest des Vereinigten Königreichs scheidet aus. Mit der (partiellen) territorialen Desintegration könnte Boris Johnson separatistische Bestrebungen anderswo verstärken, etwa in Schottland. Dem wirkt der Johnson-Plan allerdings entgegen, indem er dem Regionalparlament in Nordirland weitere Autonomie zugesteht, allerdings in homöopathischen Dosen. Wird der Johnson-Plan tatsächlich Wirklichkeit ist eine neuer inner-irische Grenze unvermeidlich. Sie soll allerdings „unsichtbar“ sein. Ob dies gelingt, hängt von der technologischen Entwicklung ab, die „Zollgrenze“ weit hinter der physischen Grenze zu „dezentralisieren“. Schmuggel dürfte auf der irischen Insel ein neues Geschäftsmodell werden. Die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland ist der Preis für eine autonome Handelspolitik nach der Übergangsphase. Das Vereinigte Königreich verbessert seine Verhandlungsposition mit der Europäischen Union in einem künftigen „Handelsvertrag“.

Jeremy Corbyn: Brexit oder Nicht-Brexit?

Die britischen Premierminister kämpfen in der Schlacht um den Brexit an zwei Fronten: Einerseits verhandeln sie mit der Europäischen Union um die Modalitäten eines Ausstiegs, andererseits müssen sie sich mit einem widerborstigen, gespaltenen Parlament verständigen. Gelingt das eine, wie der „Scheidungsvertrag“, den Theresa May ausgehandelt hat, misslingt das andere, die Ratifizierung des Vertrages, mit dem Unterhaus. Theresa May verständigte sich mit der Europäischen Union. Mit dem fertigen „Scheidungsvertrag“ mit der Europäischen Union wollte sie das Parlament gewinnen. Dabei hoffte sie auf eine Mehrheit jenseits der eigenen Partei und der nordirischen Unionisten. Sie setzte auf ausreichend Abgeordnete von Labour, die ihre eigenen Verluste bei den Hardcore-Brexiteers ausgleichen sollten. Das misslang, weil Jeremy Corbyn sich nicht zwischen Brexit und Nicht-Brexit entscheiden konnte. Drei Mal lehnten die Abgeordneten den „Scheidungsvertrag“ ab. Boris Johnson verfolgt nach dem Scheitern des „Beurlaubungs-Coups“ eine andere Strategie. Mit seinem Plan zum irischen backstop will er eine Mehrheit des Unterhauses hinter sich bringen. Das könnte ihm gelingen. Mit dieser Mehrheit und der prinzipiellen Zustimmung von Dublin im Rücken hofft er, die Europäer von einer Neufassung des irischen „Notfallplanes“ zu überzeugen.

Wie die Europäische Union auf den Johnson-Plan reagiert, ist unklar. Es ist denkbar, dass sie stur bleibt und auf dem ausgehandelten „Scheidungsvertrag“ mit dem umstrittenen irischen backstop beharrt. Sie pokert, glaubt an die Pflicht von Boris Johnson, einen Verlängerungsantrag zu stellen und verlängert, wenn der Antrag tatsächlich gestellt wird. Sicher ist das allerdings nicht. Boris Johnson könnte wieder irgendeine obskure parlamentarische Regel aus vergangenen Jahrhunderten ausgraben, die es ihm erlaubt, die gesetzliche Pflicht zu verlängern, nicht zu erfüllen. Es kommt zum „no deal“. Einen Anreiz, sich nicht dem „Benn-Gesetz“ zu beugen, hätte er. Mit einem „no deal“ steigen seine Chancen bei Neuwahlen. Er könnte die Brexit-Partei eliminieren und hätte gute Chancen auf eine absolute Mehrheit der Sitze im Unterhaus. Wahrscheinlich ist dies nach dem „Beurlaubungs-Desaster“ allerdings nicht. Boris Johnson wird wohl eher den Antrag auf Verlängerung stellen, wenn bis zum 19. Oktober kein neuer „Scheidungsvertrag“ mit der Europäischen Union vorliegt. Damit ist allerdings die Kuh nicht vom Eis. Gelöst ist nämlich nichts. Das Theater um den „Scheidungsvertrag“ setzt sich fort. Wenn es dumm läuft, ist man am Ende der Verlängerungsfrist keinen Schritt weiter. Das Drama geht munter weiter.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Es spricht mehr dafür, dass sich die Europäische Union bewegt. Sie wird auf den Johnson-Plan eingehen, ihn zumindest nicht von vornherein verwerfen. Die Angst davor, dass die erzielten finanziellen Vereinbarungen und die Regelungen über die Bürgerrechte zur Disposition stehen würden, ist ein wichtiger Grund. Die Befürchtung, dass es zu einem ökonomisch unerfreulichen „no deal“ kommt, ist ein anderer. Dann käme nämlich die „harte“ inner-irische Grenze schon nach dem Ende der Verlängerungsfrist. Daran kann auch die Europäische Union kein Interesse haben, schon gar nicht die Republik Irland. Es ist deshalb kein Zufall, dass Dublin offensichtlich bereit ist, über den Johnson-Plan mit dem Vereinigten Königreich zu reden. Kommt es zu einer Verständigung über einen neuen „Scheidungsvertrag“ mit einem modifizierten irischen backstop, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass das Unterhaus diesem Vertrag zustimmen wird. Verweigert sich Labour einer neugefassten irischen „Notfalllösung“, hätte sie den „Schwarzen Peter“. Ihre Chancen bei unvermeidlichen Neuwahlen in der nächsten Zeit würden noch mehr schwinden. Es spricht deshalb vieles dafür, dass ein neuer „Scheidungsvertrag“ eine Mehrheit im britischen Parlament finden würde. Das macht die künftigen Verhandlungen über einen „Handelsvertrag“ mit der Europäischen Union für das Vereinigte Königreich einfacher. Die Chancen für einen fairen Deal ohne verbrannte Erde nehmen zu.

Fazit

Ein geordneter Brexit steht weiter auf des Messers Schneide. Mit dem Johnson-Plan ist Bewegung in die festgefahrenen Fronten gekommen. Die Strategie von Theresa May, einen „weichen“ Brexit zu organisieren, ist gescheitert. Das Parlament in London geht diesen Weg nicht. Es will in den künftigen Verhandlungen über einen „Handelsvertrag“ nicht auf Gedeih und Verderb von der Europäischen Union abhängig sein. Die Strategie von Boris Johnson, einen „harten“ Brexit in Kauf zu nehmen, scheint erfolgversprechender. Er ordnet die Präferenzen im Brexit-Trilemma neu. Mit dem Verbleib von Nordirland im europäischen Binnenmarkt nimmt er die territoriale Desintegration des Vereinigten Königreichs in Kauf. Mit dem Austritt des ganzen Königreichs scheut er sich nicht vor einer „harten“ inner-irischen Grenze, auch wenn er sie technologisch „unsichtbar“ machen will. Er setzt ganz auf eine autonome Handelspolitik nach einem Brexit. Damit könnte es ihm gelingen, im Unterhaus eine Mehrheit auf seine Seite zu ziehen. Das sollte spätestens dann möglich sein, wenn es zu den unvermeidlichen, baldigen Neuwahlen kommt. Die Tories haben gute Aussichten, eine absolute Mehrheit der Sitze zu erzielen. Mit der (potentiellen) Zustimmung des Parlamentes hat Boris Johnson gute Chancen in Dublin und Brüssel auf offenere Ohren zu stoßen. Der irische backstop könnte neu gefasst werden. Ein Stolperstein für einen geordenten Brexit wäre aus dem Weg geräumt.

1. Update: Der „neue“ Scheidungsvertrag (17. Oktober 2019)

Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich haben sich auf einen neuen „Scheidungsvertrag“ geeinigt. Der Johnson-Plan – Nordirland bleibt im europäischen Binnenmarkt, die nordirische Provinz scheidet aus der Zollunion mit der Europäischen Union aus und das nordirische Parlament entscheidet alle vier Jahre mit Mehrheit über den Verbleib im Binnenmarkt – wurde nur teilweise Realität (hier). Wenn die neue Vereinbarung von den EU-Staats- und Regierungschefs und vom Unterhauas akzeptiert würde, bliebe Nordirland nach dem Deal in einer Zollunion mit dem Vereinigten Königreich. Das gilt aber nur für Güter, die nicht weiterverarbeitet werden. Für alle anderen gelten die Zollsätze der Europäischen Union. Damit sind Kontrollen notwendig. Um eine harte inner-irische Grenze zu vermeiden, sollen diese tarifären Kontrollen in der irischen See stattfinden. Damit wird eine autonome Handelspolitik des Vereinigten Königreichs nach einem späteren „Handelsvertrag“ überhaupt erst möglich.

Vereinbart wurde auch, dass Nordirland formal aus dem europäischen Binnenmarkt ausscheidet. Die Produkt-, Sozial- und Umweltstandards der Europäischen Union sollen nicht mehr für das (ganze) Vereinigte Königreich gelten, auch nicht für die nordirische Provinz. Allerdings haben sich beide Seiten darauf verständigt, dass der Wettbewerb zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union durch Normen und Standards nicht zu stark „verzerrt“ werde. Die regulatorischen (Mindest-)Standards der Europäischen Union dürfen nicht unterschritten werden. Um weitere Verzerrungen des Wettbewerbs zu minimieren, haben sich beide Seiten auch auf eine komplexe Regelung bei den Mehrwert- und Verbrauchssteuern verständigt. Neben der tarifären Grenze soll Nordirland künftig vom Rest des Vereinigten Königreichs durch eine zweite regulatorische/steuerliche Grenze in der irischen See getrennt werden.

Schließlich wurde vereinbart, dass der neue irische Backstop gekündigt werden kann, allerdings nicht durch das Vereinigte Königreich, sondern durch Nordirland. Das nordirische Regionalparlament (Stormont) soll frühestens vier Jahre nach der Brexit-Übergangsfrist darüber entscheiden können, ob es die EU-Regeln weiter beachten oder sie kündigen will. Sollten sie gekündigt werden, gälte die jetzt gefundene Regelung noch weitere zwei Jahre. Dazu wäre eine einfache Mehrheit notwendig. Gegenwärtig haben die Unionisten (DUP) einen Sitz mehr als die Nationalisten (Sinn Féin). Das muss allerdings nicht so bleiben. Offensichtlich hat die Angst vor künftig anderen Mehrheitsverhältnissen im Stormont die nordirischen Unionisten veranlasst, den neuen Deal abzulehnen. Sie haben mitgeteilt, gegen den „neuen“ Scheidungsvertrag zu stimmen.

Es gibt nun zwar eine neue Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Wie zu erwarten war, haben die 27 Staats- und Regierungschefs dieses Abkommen gebilligt. Unklar ist aber weiter, wie dieser neue Deal mehrheitlich durch das britische Unterhaus kommen soll. Die nordirische DUP hat das Abkommen klar abgelehnt, ebenso die schottischen Nationalisten. Auch Jeremy Corbyn, der Vorsitzende von Labour, hat seine strikte Ablehnung kundgetan. Er setzt auf ein neues Referendum. Ob sich allerdings alle Labour-Abgeordneten daran halten werden, ist völlig ungewiss. Die Brexit-Partei, die nicht im Unterhaus sitzt, hat den Deal ebenfalls abgelehnt. Allerdings wollen die Hardcore-Brexiteers der Tories („European Research Group“) den neuen Deal unterstützen. Es steht alles weiter auf des Messers Schneide.

2. Update: Das Brexit-Theater geht weiter (23. Oktober 2019)

Das britische Unterhaus bleibt sich treu. Es ist immer für Überraschungen gut. Das gilt auch für den „neuen Scheidungsvertrag. Beide, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union, haben den größten Stolperstein, den irischen Backstop, aus dem Weg geräumt. Es ist einer der typischen politischen Zaubertricks. Nordirland scheidet formal aus der Zollunion mit der Europäischen Union und aus dem europäischen Binnenmarkt aus. Faktisch bleibt es aber Mitglied in beiden Institutionen. Neu ist, der nordirischen Provinz wird ein Kündigungsrecht eingeräumt, ob und wie lange es in der Zollunion und im Binnenmarkt bleibt. Boris Johnson zeigt sich zufrieden. Es gibt keine „harte“ inner-irische Grenze. Das Vereinigte Königreich kann eine autonome Handelspolitik betreiben. Allerdings: Der Preis ist die territoriale Desintegration des Königreichs.

Man hätte vermuten können, dass mit dem „neuen“ Scheidungsvertrag auch das Unterhaus mehrheitlich auf Brexit-Kurs einschwenken würde. Das war allerdings nicht so. Die Parlamentarier bleiben ihrem Zickzack-Kurs treu. Die Angst vor weiteren schmutzigen Tricks des Premierministers hat das Parlament in einer samstäglichen Sondersitzung bewogen, die Entscheidung über den Austrittsvertrag über den 19. Oktober hinaus zu vertagen. Boris Johnson blieb nichts anderes übrig, in Brüssel den Verlängerungsantrag um drei Monate zu stellen. Das tat er dann unter kuriosen Umständen. Darunter scheint er nicht Politik zu machen. Dem – nicht unterschriebenen – Verlängerungsantrag, zu dem ihn das Parlament zwang, legte er einen Brief bei, indem er erläuterte, warum er als Premierminister eine abermalige Verlängerung der Austrittsfrist ablehnt.

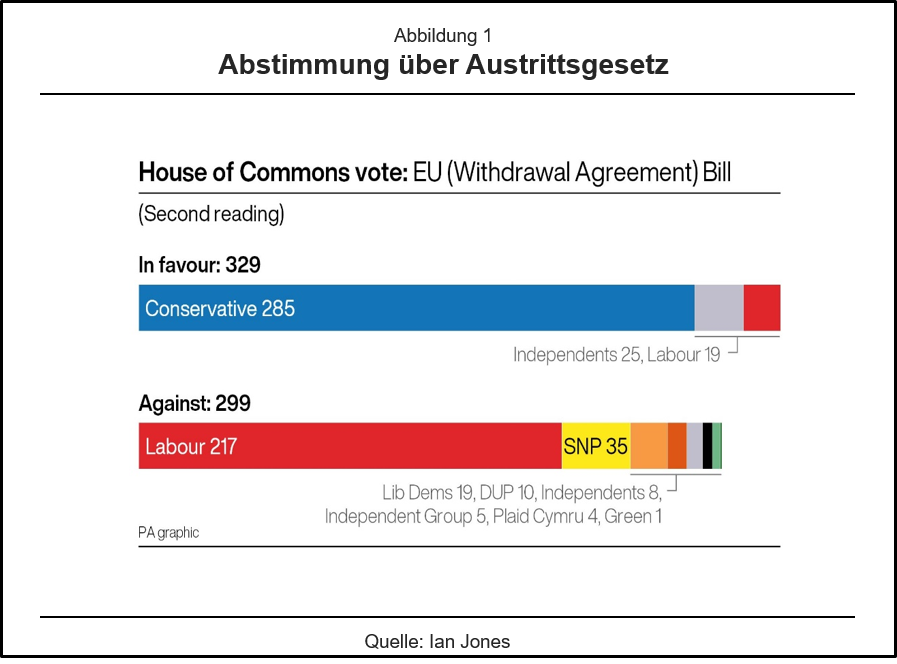

Nach weiteren parlamentarischen Kapriolen des Speakers John Bercow, der eine Abstimmung am 21. Oktober über das Austrittsgesetz verhinderte, entschied das Unterhaus am folgenden Tag in zweiter Lesung über das Austrittsgesetz. Eine Mehrheit der Parlamentarier billigte grundsätzlich das Austrittsgesetz mit 322 Ja- und 299 Nein-Stimmen. Die Tories schafften eine Mehrheit, weil die meisten der rebellischen Abgeordneten, die Boris Johnson aus der Fraktion geschmissen hatte, dieses Mal für das Gesetz votierten. Ebenfalls bemerkenswert war, dass auch 19 Labour-Parlamentarier dafür stimmten. Nicht überraschend war dagegen, dass die nordirischen Unionisten (DUP) gegen den Gesetzentwurf zum „neuen“ Scheidungsvertrag waren. Ebenfalls keine Überraschung war der geschlossene Widerstand der schottischen Nationalisten.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

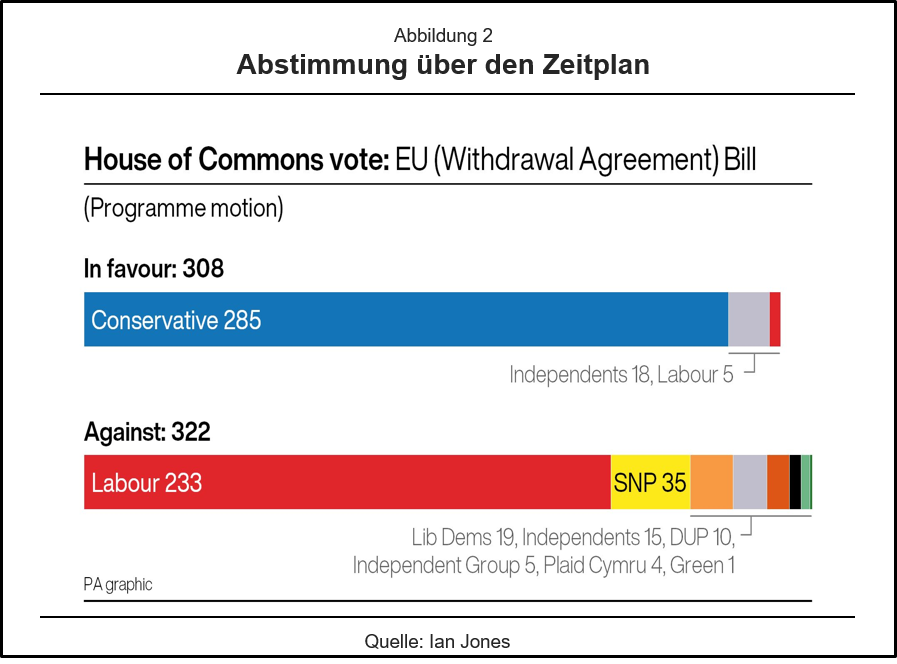

Nach dem ersten Abstimmungssieg von Boris Johnson in der Brexit-Sache kam gleich danach die kalte Dusche. Er wollte das Brexit-Ausführungsgesetz möglichst bis Freitag dieser Woche über die politische Bühne bringen. Dann wäre es noch zu schaffen gewesen, den Austritt bis zum 31. Oktober zu bewerkstelligen. Dazu kam es aber nicht. Eine Mehrheit votierte gegen den engen Zeitplan. 322 Abgeordnete stimmten dagegen, nur 308 Parlamentarier waren dafür. Die Drohung von Boris Johnson, den Brexit-Gesetzentwurf zurückzuziehen, wenn der Zeitplan nicht eingehalten wird, verfehlte seine Wirkung. Offensichtlich wollte eine Mehrheit eine Verlängerung des Austrittstermins über den 31. Oktober hinaus. Das Versprechen des Premierministers, so oder so zum 31. Oktober auszuscheiden, ist geplatzt. Der bevorstehende Wahlkampf lässt grüßen.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Wie es nun weiter geht ist ungewiss. Boris Johnson hat das Austritts-Gesetz erst mal auf Eis gelegt. Der Gesetzgebungsprozess zum Brexit wird im Unterhaus erst fortgesetzt werden, wenn die Europäische Union über die Verlängerung des Austrittstermins über den 31. Oktober 2019 hinaus entschieden hat. Eine kurze, „technische“ Verlängerung von ein paar Tagen wird dagegen den Gesetzgebungsprozess im britischen Parlament schnell wieder auf Touren bringen. Verlängert die Europäische Union dagegen bis zum 31. Januar 2020, wie beantragt, wird der Zirkus im Unterhaus fortgesetzt. Die Gefahr nimmt dann zu, dass die Opposition versuchen wird, das Brexit-Austrittsgesetz um andere Aspekte zu ergänzen. Ganz vorne auf der Agenda steht die Forderung von Labour, das Gesetz erst nach einem neuerlichen Referendum in Kraft zu setzen.

- De-Industrialisierung in Deutschland

Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025

2 Antworten auf „Theresa May und Boris Johnson

Rosenkriege, Brexit-Strategien und Backstops

2. Update: Das Brexit-Theater geht weiter (23. Oktober 2019)“