Der Wettbewerb unter Zentralbanken kann sowohl zu Währungsstabilität als auch zu Währungsinstabilität führen. Nach Vaubel (1986) verliert eine Zentralbank, die zu Inflation tendiert, reale Geldnachfrage an stabilitätsorientierte Zentralbanken. Sie muss auf Einnahmen verzichten; die Wirkung geldpolitischer Entscheidungen auf die inländische Wirtschaftsentwicklung wird untergraben. Dies wirke disziplinierend zugunsten der Geldwertstabilität, so Vaubel, der eine wichtige Nebenbedingung formuliert: Es dürfe keine Verständigung zwischen den einzelnen Zentralbanken in Form von Wechselkursstabilisierung (als „internationales Preiskartell unter Geldproduzenten“) oder internationaler geldpolitischer Koordination geben.

Aus dieser Sicht ist in den frühen 1970er Jahren aus zwei Gründen ein starker Disziplinierungsmechanismus für die großen Zentralbanken geschaffen worden. Erstens wurden frei schwankende Wechselkurse zwischen den großen Währungen (Dollar, Deutsche Mark/Euro, Yen) zugelassen. Zweitens wurden die großen Zentralbanken unabhängig, und deren Geldpolitiken streng auf inländische Konsumentenpreisstabilität ausgerichtet. Dennoch beobachten wir wachsende Sorge hinsichtlich der Währungsstabilität, die sich u.a. in einem starken Anstieg von Immobilien-, Aktien- und Rohstoffpreisen zeigt.

Die schleichende Unterminierung der Währungsstabilität liegt darin begründet, dass spätestens seit den 1980er Jahren die Wirkung der auf Konsumentenpreisstabilität ausgerichteten geldpolitischen Rahmenwerke durch eine veränderte Transmission geldpolitischer Entscheidungen verändert wurde. Bewirkten in den 1970er Jahren Zinssenkungen noch primär einen Anstieg der Güterpreise, wurden ab den 1980er Jahren zunehmend Preiseffekte auf den Finanzmärkten ausgelöst. Damit konnte das Leitzinsniveau in den großen Industrieländern strukturell absinken, ohne dass es zu hoher Konsumentenpreisinflation gekommen ist.

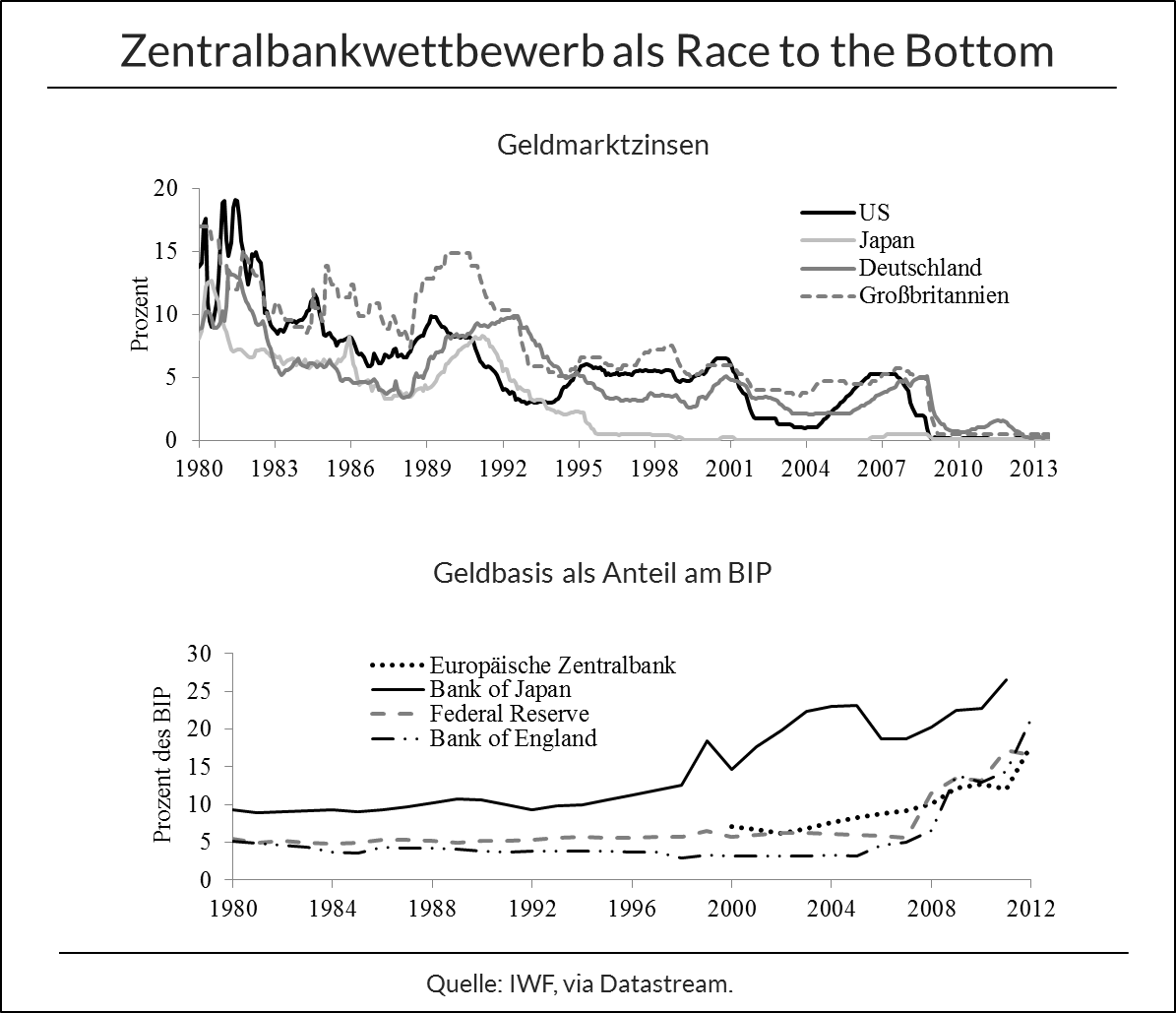

Die US-Zentralbankpräsidenten Greenspan und Bernanke konnten ihre Geldpolitik aktiv auf eine asymmetrische Stabilisierung der Finanzmärkte ausrichten wie sie im sogenannten Jackson Hole-Consensus zum geldpolitischen Standard erhoben wurde: Taten sich auf den Finanzmärkten mögliche spekulative Blasen auf, war es der Zentralbank unmöglich diese ex ante zu erkennen, so dass sie nicht oder nur zögerlich gegensteuerte. Platzten die Blasen, wurden die Finanzmärkte hingegen immer schneller und entschlossener mit Liquidität geflutet. Im Ergebnis sanken die Zinsen in Krisen mehr als sie in den Aufschwungsphasen nach der Krise angehoben wurden (siehe obere Graphik).

Diese geldpolitische Asymmetrie (Schnabl und Hoffmann 2011) der Federal Reserve, die über die Zeit zu einem Absinken des US-Leitzinses gegen Null führte, wurde direkt von den Ländern importiert, die – wie z.B. der Gigant China – ihren Wechselkurs eng am Dollar als Weltleitwährung gebunden halten. Darüberhinaus sind aber selbst Länder mit flexiblen Wechselkursen dem geldpolitischen Kurs der Federal Reverse gefolgt. Zwar gibt es keine wirksame formelle internationale geldpolitische Koordination im Sinne Vaubels (z. B. auf Weltwirtschaftsgipfeln). Zudem haben seit der Asienkrise (1997/98) viele große aufstrebende Volkswirtschaften wie Brasilien ihren Wechselkurs gegenüber dem Dollar flexibilisiert.

Doch sorgt im Falle von Zinssenkungen in den USA der Aufwertungsdruck auf die Währungen an der Peripherie des informellen Weltdollarstandards dafür, dass die Länder entweder doch mit Dollarkäufen gegen die Aufwertung intervenieren oder durch Zinssenkungen den Aufwertungsdruck auf ihre Währungen zu dämpfen suchen. Zinssenkungen in Reaktion auf Aufwertungsdruck werden dadurch erleichtert, dass über schrumpfende Exporte und sinkende Importpreise der Inflationsdruck zunächst abnimmt und nur auf den Vermögensmärkten sichtbar wird. Es kommt ausgehend von den USA als größtem Spieler im Weltwährungssystem zur quasi-automatischen internationalen Koordination der Geldpolitiken.

Das Ergebnis ist ein in den 1980er Jahren einsetzender, destabilisierender Wettbewerb zwischen den großen Zentralbanken, der in Form eines „Race to the Bottom“ das Leitzinsniveau in den großen Industrieländern gegen Null gedrückt hat (siehe obere Abbildung). Seitdem das Potential für Zinssenkungen ausgeschöpft ist, untergräbt ein „kompetitives Aufblasen der Zentralbankbilanzen“ (siehe untere Abbildung) das Vertrauen in unsere Papierwährungen.

Die Nebenwirkungen der strukturell sehr expansiven Geldpolitiken zeigen sich auf den Weltfinanzmärkten. Die stetig wachsende Liquiditätszufuhr hat eine Welle von wandernden Blasen (Schnabl und Hoffmann 2008) begründet. Einzelne von Zentralbankliquidität befeuerte Finanzmarktblasen waren und sind Startpunkt immer neuer geldpolitischer Expansionsrunden. In den Krisen glänzen die Zentralbanken als Retter in der Not, während sie den Nährboden für neue spekulative Übertreibungen bereiten. Fatal ist die Auswirkung auf die öffentlichen Schuldenstände, die unbedenklich wachsen können. Denn ein strukturell absinkendes Zinsniveau und unkonventionelle Geldpolitiken halten den öffentlichen Schuldendienst trotz stetig steigender Schuldenlast erträglich.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Ist einmal ein Zinsniveau von Null erreicht, dann steigt der Druck auf die Zentralbanken, das Zinsniveau dort zu belassen (Hysterese der Nullzinspolitik). Denn würde der Zins am kurzen Ende angehoben, dann würden auch die Zinsen am langen Ende steigen, was den Zinsdienst für hochverschuldete Staaten unerträglich machen würde. Möglicherweise kollabierende Finanzinstitute würden die Lasten für Staaten weiter erhöhen. Es ist aus dieser Sicht nicht erstaunlich, warum die Federal Reserve den Ausstieg aus der Niedrigpolitik vertagt hat, die neue japanische Regierung Abe die Bank of Japan an die Leine gelegt hat, und EZB-Präsident Draghi mit seiner geldpolitischen Bazooka droht.

Die Folgen der resultierenden „Nullzins- und Hochverschuldungsfalle“ lassen sich in kurz- und langfristige unterteilen. Kurzfristig werden durch die Öffnung der Liquiditätsschleusen Finanzsektoren, Unternehmen und Staaten stabilisiert. Langfristig dürften die Folgen ähnlich wie in Japan sein, wo der Geldmarktzins seit 1999 bei Null verharrt und die Staatsverschuldung auf Weltrekordniveau gestiegen ist (Schnabl 2013). Die Flutung der Finanzmärkte mit kostenlosem Geld hat die Signal- und Allokationsfunktion des Zinses zerstört. Sie hat zu risikoreicher Spekulation auf den Finanzmärkten verleitet und Fehlinvestitionen begünstigt. Sie hat zur schleichenden Verstaatlichung von Finanzinstituten und Unternehmen beigetragen.

Der Preis wird – wie im Fall von Güterpreisinflation – in Form von steigender Einkommensungleichheit, Stagnation und schleichenden Realeinkommenssenkungen sichtbar. Es ist deshalb höchste Zeit den Ausstieg aus den sehr expansiven Geldpolitiken anzugehen. Dazu wäre mehr richtiger Wettbewerb um den Status der Weltleitwährung nötig.

Referenz:

Vaubel, Roland (1986): Currency Competition versus Governmental Money Monopolies. Cato Journal 5, 3, 927-942.

Hoffmann, Andreas / Schnabl, Gunther (2011): A Vicious Cycle of Manias, Bursting Bubbles and Asymmetric Policy Responses – An Overinvestment View. The World Economy 34, 3, 382-403 (verfügbar hier).

Schnabl, Gunther (2013): The Macroeconomic Challenges of Balance Sheet Recession: Lessons from Japan for Europe. CESifo Working Paper 4249 (verfügbar hier).

Schnabl, Gunther / Hoffmann, Andreas (2008): Monetary Policy, Vagabonding Liquidity and Bursting Bubbles in New and Emerging Markets – An Overinvestment View. The World Economy 31, 9, 1226-1252 (verfügbar hier).

Beiträge des „1. Würzburger Ordnungstages“

Norbert Berthold: Das Tarifkartell lebt (noch). Tarifeinheit oder Koalitionsfreiheit?

Jan Schnellenbach: Steuerwettbewerb ist möglich und sinnvoll

Wolfgang Scherf: Chancen und Risiken des Steuerwettbewerbs

Henning Klodt: Baustelle Europa

- Neuer Fed-Chef (3)

„Ein Regimewechsel hin zur Stabilität“

Interview mit Gunther Schnabl - 1. Februar 2026 - Umverteilung von Jung zu Alt – macht das Sinn? - 13. Dezember 2025

- Der Standort Deutschland fällt zurück

Woran liegt das? Und was ist die Lösung? - 15. September 2025