Nachdem der Präsident der EZB, Mario Draghi, jüngst geäußert hatte, er wolle alles tun, um den Euro zu retten, wird nun laut über „offizielle“ Zins(spread)obergrenzen in der Eurozone nachgedacht. Erreichen die Zinsen eines Mitgliedslandes ein bestimmtes Niveau, etwa sechs Prozent[1], so soll die EZB dessen Anleihen unbegrenzt kaufen, um einen weiteren Kursverfall bzw. den damit verbundenen Zinsanstieg zu vermeiden.

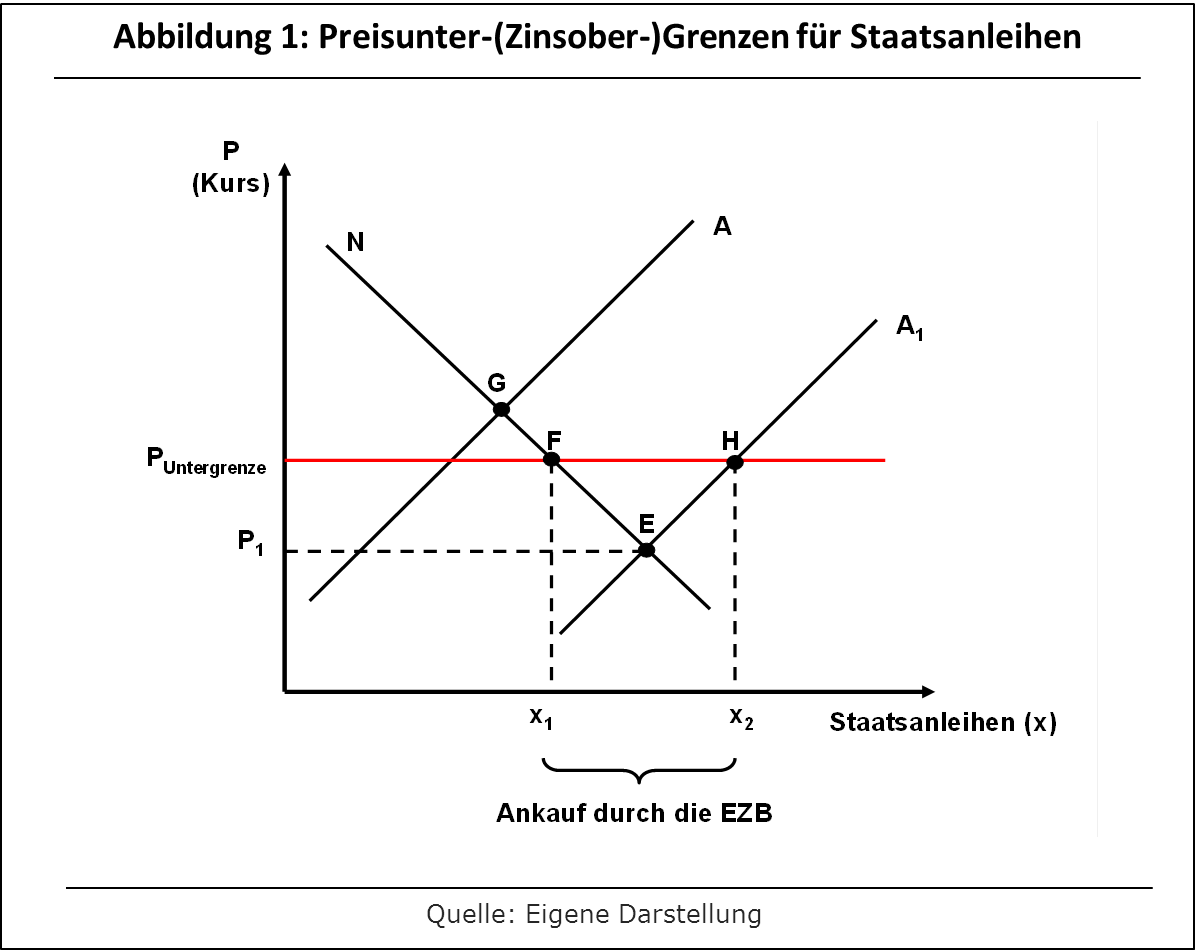

Das grundsätzliche Prinzip dieser Strategie veranschaulicht Abbildung 1.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Kommt es – ausgehend von einer Gleichgewichtssituation in G – dazu, dass Investoren in großem Umfang Staatsanleihen eines Landes verkaufen, dann droht der Preis (Kurs) auf P1 und damit unter die von der EZB (künftig) festgesetzte Untergrenze zu sinken. Im Gegenzug würde der Zins (Rendite) entsprechend ansteigen. Um solche Ansteckungseffekte etwa in Spanien und Italien zu vermeiden, müsste die EZB den bei der Preisuntergrenze entstehenden Angebotsüberschuss an Staatsanleihen aufkaufen, um einen vorher festgelegten Zins zu garantieren. Hierdurch käme es zu einem neuen Gleichgewicht in Punkt H. Mit dieser Maßnahme sind aber zugleich gravierende Probleme verbunden:

- Durch den Aufkauf von Staatsanleihen wird die Geldbasis ausgeweitet und zumindest ein Inflationspotential geschaffen, das mit zunehmendem Kaufvolumen steigt.

- Durch eine solche Politik werden Staaten durch die EZB finanziert, was nach den (jetzigen) Statuten verboten ist.

- Wenn eine sichere Abnahme für Staatsanleihen zu einem fixierten Preis garantiert ist, steigt die Gefahr, dass staatliche Defizite in Zukunft eher noch weiter steigen als sinken. Ähnliche Entwicklungen im Zusammenhang mit staatlich garantierten Mindestpreisen sind in Form von Butterbergen und Weinseen im Rahmen der europäischen Agrarmärkte bekannt. Nach den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit erscheint es zudem höchst naiv zu glauben, die Verknüpfung einer solchen Politik mit entsprechenden Sparauflagen könnte diese Entwicklung verhindern.

- Eng mit dem vorherigen Problem verknüpft ist die Tatsache, dass Zinsobergrenzen den Spar- und Reformdruck der Finanzmärkte mildern oder gar ganz aushebeln und somit die Gefahr erhöhen, dass sich immer mehr Investoren unsicherheitsbedingt aus der Euro-Zone zurückziehen.

Da es sich bei den Anbietern sowohl um die ausgebenden Staaten (Primärmarkt) als auch um private sowie institutionelle Anleger wie etwa Banken (Sekundärmarkt) handelt, die im Besitz entsprechender Anleihen sind, erstaunt es kaum, dass Holger Schmieding von der Berenberg Bank zu dem Vorschlag einer Zinsobergrenze sagt: „Das ist exakt das, was wir brauchen“. So werde Vertrauen geschaffen. Letztlich wäre es eine Abnahmegarantie für diejenigen Investoren, die im Besitz entsprechender Staatsschuldpapiere sind und ihre Risiken auf diese Weise problemlos auf die EZB übertragen könnten. Zu den oben genannten Problemen kommt also noch die verstärkte Haftung der EZB hinzu. Im Falle einer staatlichen Insolvenz werden kaum noch private Gläubiger existieren.

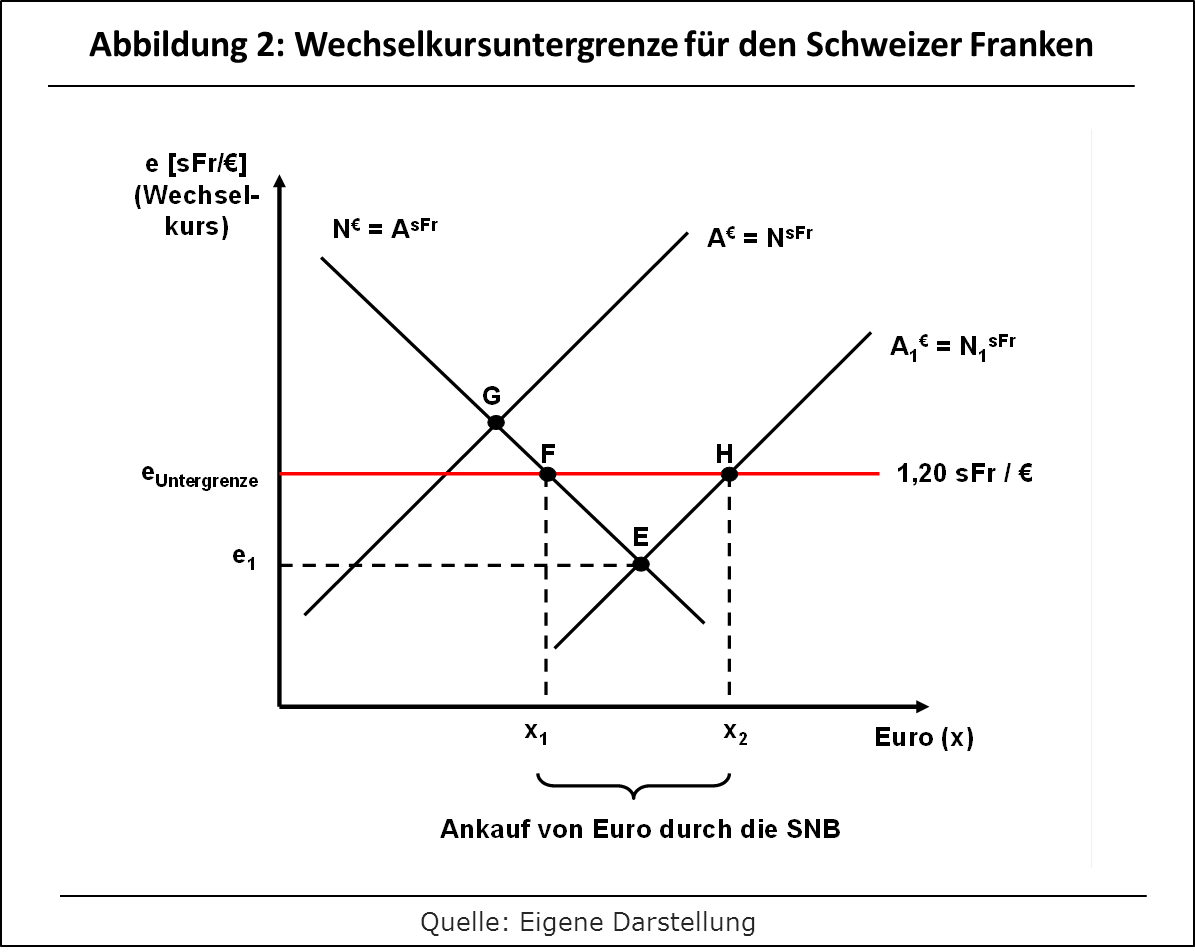

Eine vergleichbare Situation entsteht für die Notenbank dann, wenn sie eine Wechselkursuntergrenze festlegt, wie dies die Schweizerische Nationalbank (SNB) seit dem 6. September 2011 gegenüber dem Euro macht.[2] Abbildung 2 veranschaulicht diese Strategie, die eine (übermäßige) Aufwertung des Schweizer Frankens verhindern soll. Kommt es – etwa aufgrund von Unsicherheiten in der Euro-Zone – zu Kapitalabflüssen in die Schweiz, so steigt das Angebot an Euro bzw. die Nachfrage nach Schweizer Franken. Droht dadurch der Wechselkurs (von G nach E) unter die Untergrenze von 1,20 Schweizer Franken für einen Euro zu sinken, so muss die SNB unbegrenzt Euro an- und Schweizer Franken verkaufen. Hierdurch kommt es zu einem neuen Gleichgewicht im Punkt H der Abbildung 2. Dies führt dazu, dass der Bestand an Devisenreserven und damit die Geldbasis in der Schweiz steigt. Anfang August war der Bestand an Devisen bei der SNB auf einen Gegenwert in Höhe von über 400 Mrd. Franken angestiegen. Dabei nahmen die Devisenreserven im Mai 2012 im Gegenwert von 68,4 Mrd., im Juni von 59,1 Mrd. und im Juli von 41,4 Mrd. Schweizer Franken zu.[3] Auch in diesem Fall entsteht ein inflationäres Potential, das sich in Zukunft Bahn brechen könnte. Die Parralelen zu Zinsobergrenzen sind somit offensichtlich. Der Fall des Schweizer Frankens zeigt ferner, dass nicht allein die Ankündigung die Märkte beruhigt, sondern in erheblichem Umfang geldbasiswirksame Interventionen der Zentralbank notwendig sind, um den Kurs bei der Untergrenze zu halten. Eine vergleichbare Entwicklung wäre mit Sicherheit auch bei verbindlichen Zinsobergrenzen in der Eurozone zu erwarten.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Während man mit Zinsobergrenzen die Tragfähigkeit einer überhöhten Staatsverschuldung garantieren will, soll mit Wechselkursuntergrenzen insbesondere die internationale (Preis-)Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie gesichert werden. In beiden Fällen läuft die Allgemeinheit jedoch Gefahr, über eine erhöhte Inflation für die Partikularinteressen des Staates bzw. der Exportwirtschaft zu zahlen. Diesen Kosten werden in der Regel entsprechende Nutzen gegenübergestellt – sei es in Form des (vermeintlich berechtigten) Erhalts von Strukturen und Arbeitsplätzen oder in Form eines Erhalts des Euro-Währungsgebiets in der jetzigen Form und mit den jetzigen Teilnehmern. Insbesondere bei politischen Nutzen fällt die Quantifizierung jedoch enorm schwer und führt häufig zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Wichtig ist jedoch, dass man sich stets bewusst ist, dass ökonomisch unbegründete staatliche (Preis-)Eingriffe in Märkte erhebliche ökonomische Kosten verursachen, die den vermeintlichen Nutzen gegenübergestellt werden müssen!

[1] Vgl. zu möglichen Grenzwerten etwa Smeets, Heinz-Dieter, Blogbeitrag „Muss Spanien unter den Rettungsschirm“ vom 25. 4. 2012.

[2] Vgl. hierzu etwa Smeets, Heinz-Dieter, Blogbeitrag „Schweizer Nationalbank zieht die Reißleine“ vom 16. 9. 2011.

[3] Vgl. Neue Zürcher Zeitung, SNB hält für mehr als 400 Milliarden Franken Devisen, 8. August 2012, S. 7, und SNB, Statistisches Monatsheft, August 2012.

- Die Neuregelung des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Schlimmer geht immer! - 1. Februar 2024 - Der Brexit und das Vereinigte Königreich

Drei Jahre danach - 8. Januar 2024 - Wie geht es weiter mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt? - 20. August 2022

Die Überlegungen basieren darauf, dass die betrachteten Märkte effizient sind. Bei gestörten Märkten ist der Referenzpunkt des Marktgleichgewichts aber untauglich, und die daran anknüpfenden Aussagen über Wohlfahrtswirkungen gehen daneben.

@tunt

Welche Schlussfolgerungen gelten nicht mehr? Was gilt stattdessen?

Wenn in Abb. 1 die A1-Kuve aufgrund panikartiger, fundamental nicht nachvollziehbarer Verkäufe so stark nach unten geht, dass das fundamental gerechtfertigte Kursniveau – die Untergrenze – unterschritten wird, ist der Markteingriff gerechtfertigt. Sofern er die Märkte auf dem richtigen Kursniveau stabilisiert, sollte das wohlfahrtssteigernd wirken.

Die Geldmengen-Effekte kann die EZB sterilisieren, indem sie die Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken einschränkt. Per Saldo verdient die EZB an der veränderten Struktur der Geldversorgung, weil die Zinsen auf Staatspapiere über den Refinanzierungszinsen der Banken liegen.

Woher kennen Sie denn das fundamental gerechtfertigte Kursniveau? Dass die EZB die Geldmengeneffekte grundsätzlich sterilisieren kann, steht außer Frage. Ich glaube aber nicht, dass das bei den zu erwartenden Volumina noch (in vollem Umfang) möglich sein wird. Wir haben ja da im außenwirtschaftlichen Bereich in der Vergangenheit so unsere Erfahrungen gesammelt. Außerdem habe ich noch nicht mal den Schluss gezogen, dass Preiseingriffe in keinem Fall gerechtfertigt sind, sondern nur darauf hingewiesen, dass die vermeintlichen Nutzen den (aus meiner Sicht) anfallenden Kosten gegenübergestellt werden müssen. Da glaube ich aber, dass das Pendel eher zu Lasten der Kosten ausschlägt.

Ich kenne das richtige Kursniveau natürlich nicht, Sie aber auch nicht. Ich weise nur auf die Option hin, dass der Markt danebenliegen und ein Eingriff daher nützlich sein kann; eine Option, die gerade derzeit nicht unrealistisch sein dürfte. Ich teile ansonsten die Bedenken gegen preissteuernde Eingriffe in funktionsfähige Märkte. Gehören die Finanzmärkte momentan wirklich dazu?

Sicherlich ist der Finanzmarkt (Geld- und Kapitalmarkt) gestört, wenn man ihn mit den vergangenen Jahren vergleicht. Das Vertrauen ist ggü. Kontrahenten und inzwischen dem fast gesamten europäischen Ausland inzwischen kaum mehr vorhanden. Kredite werden peu a peu nicht verlängert, ein Wechselkursrisiko wird eingepreist.

Märkte neigen zum Übersteuern, das tun auch die Banken und Unternehmen, die sich allesamt in ihren Elfenbeinturm zurückziehen und jegliches Risiko auf Null zurückfahren. Dies führt schließlich ja dazu, dass das Finanzsystem kollabieren muss. Die EZB fährt die großen Geschütze zur Zeit genau deswegen auf (wobei sie von der Langsamkeit der Akteure auf der fiskalpolitischen Seite dazu gezwungen wird – auch scheint sie sich vor politischer Verflechtung und größerer Abhängigkeit aber mit ihrem nun eher peripher geprägtem Entscheidungspersonal nicht sonderlich schwer zu tun)…

Aber einen temporär gestörten Finanzmarkt durch einen permanent gestörten Finanzmarkt zu ersetzen, ist doch eindeutig törricht.

Ich kann nicht sehen, dass die Märkte in ihrer Risikobewertung der Staatsanleihen „daneben“ liegen. Die Anleger verhalten sich doch in nachvollziehbarer Art und Weise. „Gestört“ waren die Märkte in den ersten Jahren nach der Euroeinführung, als sich Staaten, die bislang hohe Zinsen zahlen mussten, sich plötzlich zu sehr niedrigen Zinsen verschulden konnten. Jetzt haben die Anleger erkannt, dass Staaten wie Griechenland, Spanien und Italien nicht so kreditwürdig sind, wie viele Jahre lang angenommen. Dem entsprechend steigen die Zinsen wieder auf das alte Niveau. Wir lernen gerade erst wieder, was man im 19. Jahrhundert, bei der Entstehung des internationalen Marktes für Staatsanleihen selbstverständlich wusste, nämlich, dass Staaten ein Ausfallrisiko haben, wie jeder Kreditnehmer. Dass Staaten dermaßen niedrige Zinsen zahlen, ist nicht der Normalzustand. Die steigenden Zinsen für Staatsanleihen sind daher aus meiner Sicht auch keine Störung, sondern eine Normalisierung.

Zinsen von 7% sind doch keine „Normalisierung“ in einer Welt mit 2% Inflation und schwachem oder gar negativem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts. Italien hätte sicher kein Problem, wenn der Zinssatz annähernd der nominalen Wachstumsrate entspräche. Ein wirkliches Risiko liegt doch nur bei Griechenland, während die anderen Länder ohne spekulative Attacken ihre Probleme in den Griff bekommen könnten.